文章前言 :

這幾年手機的相機不斷提升性能,錄影功能也是進入全民4K年代

而從前幾年的4K/30fps~一路演變到現在4K/120fps,甚至是ProRes模式

以前影片1~2Gb就已經很嚇人也很佔空間了,現在ProRes的檔案究竟多大呢?

如果開啟4K/120fps外加ProRes錄製... 一分鐘的影片甚至可以高達20Gb!

沒有錯,現在的超高畫質錄影就是這麼驚人,手機沒有個512G基本上都"很卡手"

於是乎有需要錄影的使用者,現在備著一顆外接的SSD似乎也很是必須部品了

數位時代必備的隨身部品!Kingston XS1000 2TB 外接SSD硬碟 真實測試!

上一次我們體驗了較入門的款式XS1000系列,當時是USB 3.2 Gen2介面而已

平均速度一秒約莫1000mb/s,對於大部分使用者來說也屬堪用足夠也夠暴力

這次的XS2000更提升到雙通道的 USB 3.2 Gen2x2 介面,可提升到2000mb/s之譜

究竟高階的這顆旗艦外接SSD有多少能耐呢? 是否又更舒服耐用呢? 看下去吧!

① : 文章前言

② : 圖文開箱 - 多圖

③ : 錄影實際測試 - 含影片內容

④ : 傳輸穩定測試與溫度測試 - 完整性能測試

⑤ : 結尾心得總結

圖文開箱 :

開箱前先來科普一下究竟USB的協議為什麼這麼複雜,但其實也很好認!

早期的USB 3.0其實就是現在的 USB 3.2 Gen 1,完全一樣又慢又沒特色

而目前常見的 USB 3.2 Gen2 則是過去曾強推的 3.1 Gen 2 (一秒1.多Gb上限)

本次的XS2000則是走雙通道的 USB Gen2x2 新規範,且只支援USB-C連接

這樣應該好懂很多了! 記得別買 Gen1 開頭的產品就對了,都是3.0老介面XD

▼ 另外身為一個金士頓迷的使用者,機上好幾款金士頓SSD也是正常的吧

從 PCIe 3.0 ~ PCIe 4.0,一路到現在 USB Gen2x2,每一顆都要是金士頓

SA2000都用好幾年了也不會壞,前陣子剛補了一條KC3000當系統碟超棒的啦!

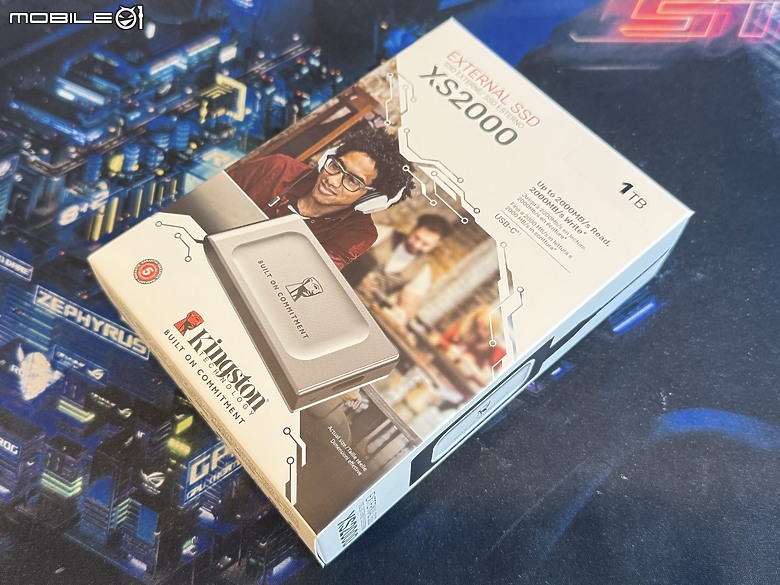

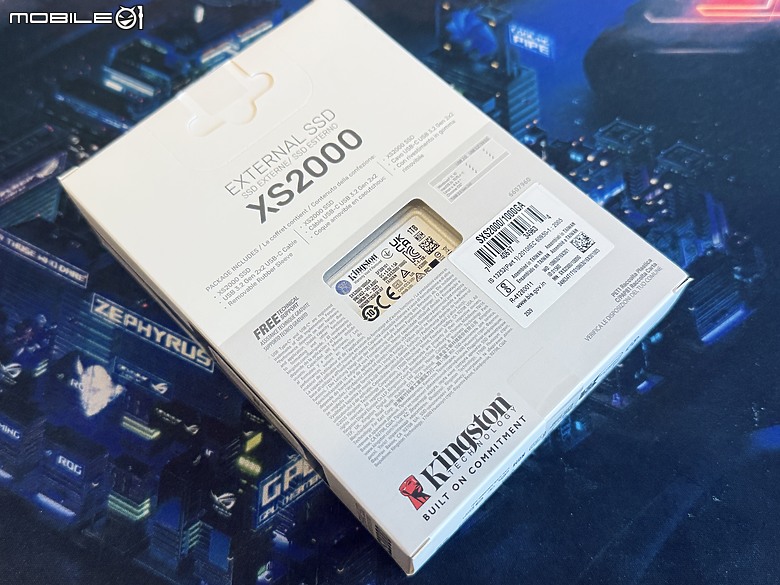

▼ 一樣先來看看盒裝外觀,XS2000的外盒明顯比XS1000大上一些

- 正面外盒一覽

- 側面有硬碟內容物一覽

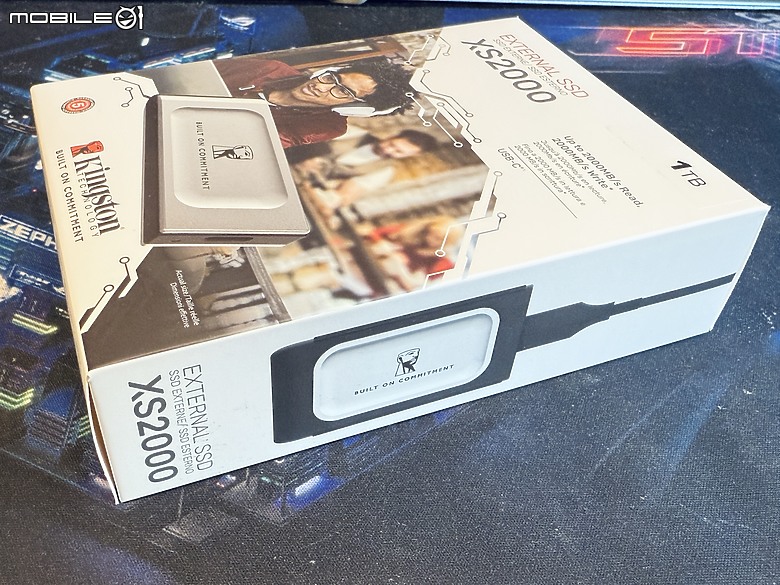

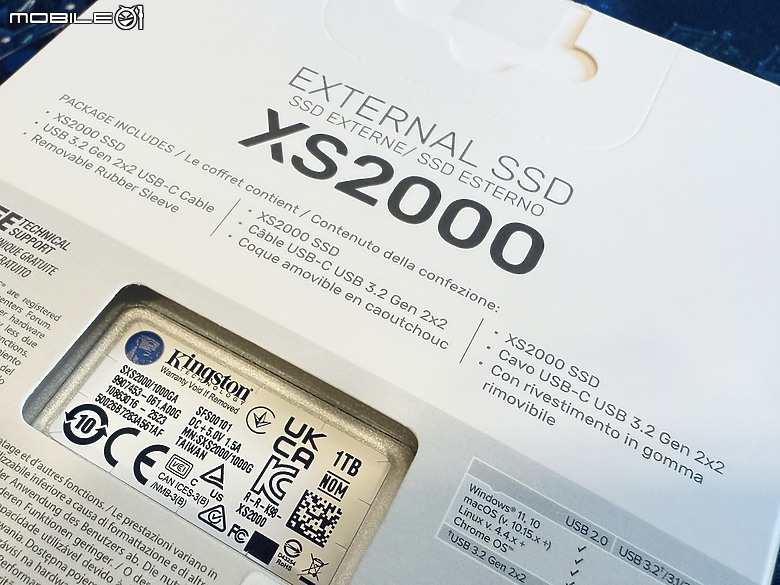

▼ 背面則是一些介紹和本體,這邊基本上就和XS1000差異不大~

- 背面一覽

- 另一側的使用場景

- 透空的部分看到本體

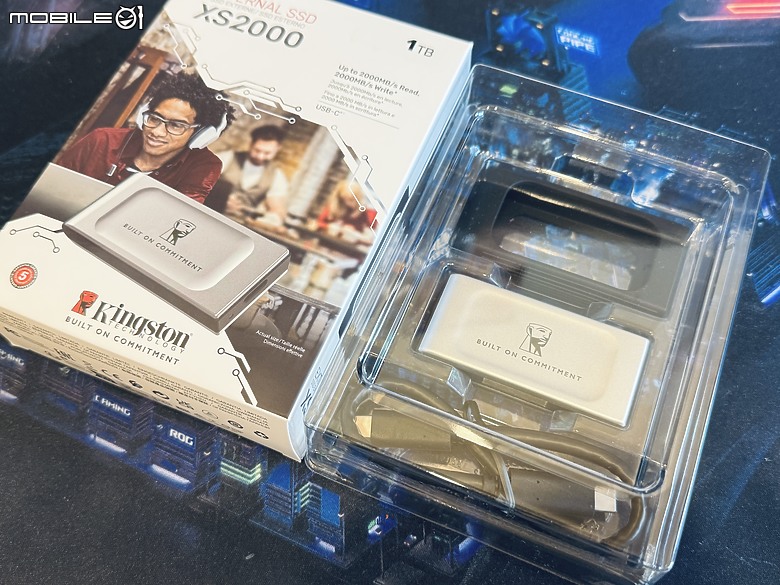

▼ 拆開後抽出來,可以看到內容物三樣分別有硬碟本體、保護套、傳輸線

- 裡面改用硬殼塑料包裝

- 總共三樣包在裡面

▼ 本體一覽依然不大,畢竟和XS1000系列完全是一模一樣的尺寸重量XD

▼ 外觀雖然和XS1000幾乎一模一樣,但銀色外觀則是XS2000所獨有的高階款

- 連接孔端

- 側面外觀

- 背面貼紙部分

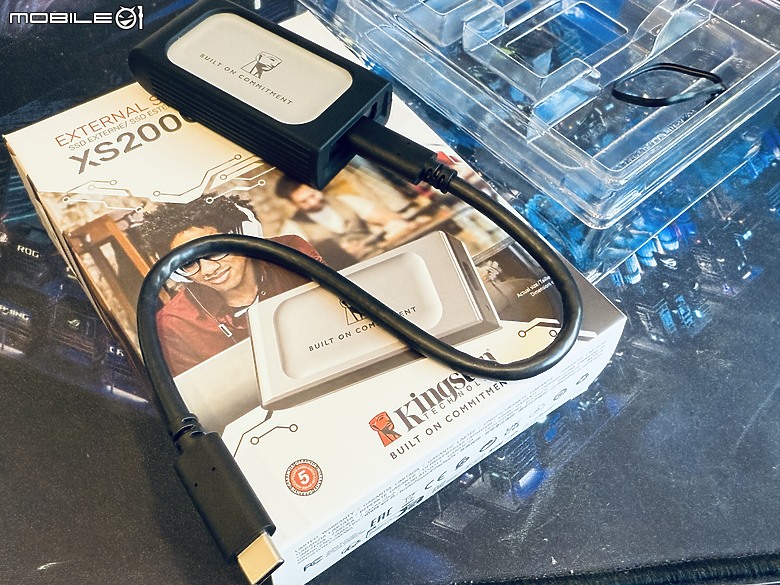

▼ 裝上原廠附贈的專用保護套,開孔的部分有加大也不影響燈號顯示

另外這個保護套雖然很厚但其實重量也僅有10幾公克,拿起來挺舒服的

▼ 在真實上機使用前,先來看一下整套裝好會是什麼樣子

- 接上連傳輸線後的樣子

- 短線方便外接手機掛著用

▼ 拿手邊常用的外接M.2改裝SSD來比較,除了短小精幹之外速度還更快

外接的就算用上很頂的PCIe Gen4 SSD,依然受晶片和通道限制只能1Gb/s

而XS2000原生就能跑上2000mb/s的超高速,甚至與早期的內接SSD一樣快了

- 傳統外接的M.2 SSD

- 側面高度幾乎一樣卻更輕

▼ 那麼舊接著看下面的實際錄影測試和傳輸完整測試吧!

錄影實際測試 :

▼ 如同 XS1000 的使用方式,也是直接接上SSD就可以開啟ProRes模式

- 4K/120fps 錄37分鐘

- 4K/60fps 錄73分鐘

- 讀取影片

▼ 這邊簡單實際應用一下,開啟4K/120fps的ProRes模式錄影的第一人稱感受

在掛著自拍棒+簡單綁在把手上,外接硬碟是個很輕巧又方便的輔助物XD

▼ 實際的影片效果參考,不得不說4K之下什麼都很清楚

順帶一提這間店很常吃,真的很香又很好吃,買好幾年了XD

▼ 換個場地再錄個一小段,放大看一下USB-C顯示出來的介面樣式

▼ 實際的影片效果參考,隔壁賽車場拍一下

傳輸穩定測試與溫度測試 :

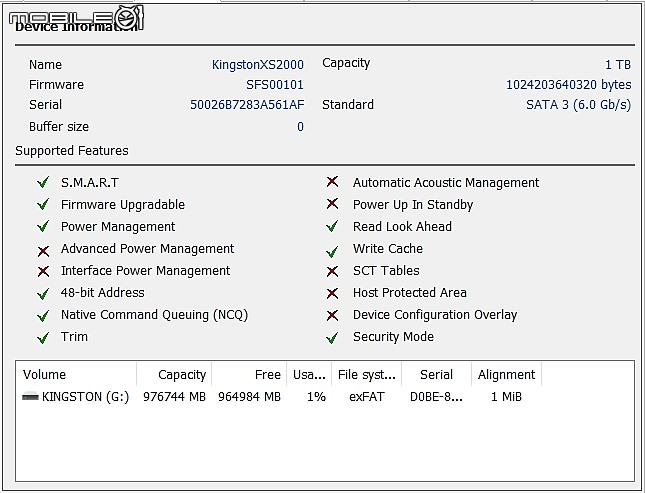

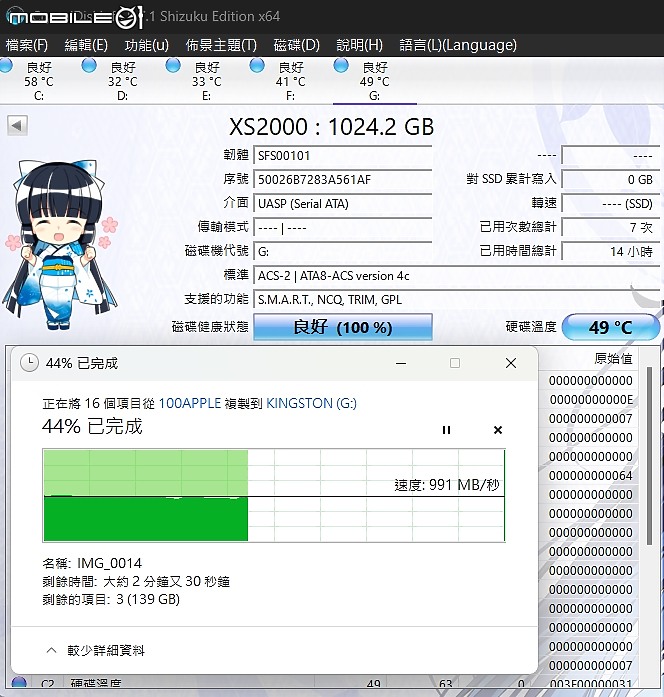

▼ 先來看一下XS2000的硬體規格和支援的功能

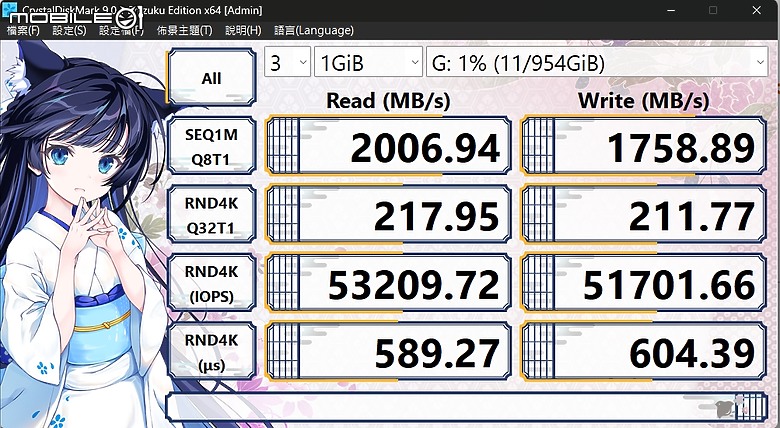

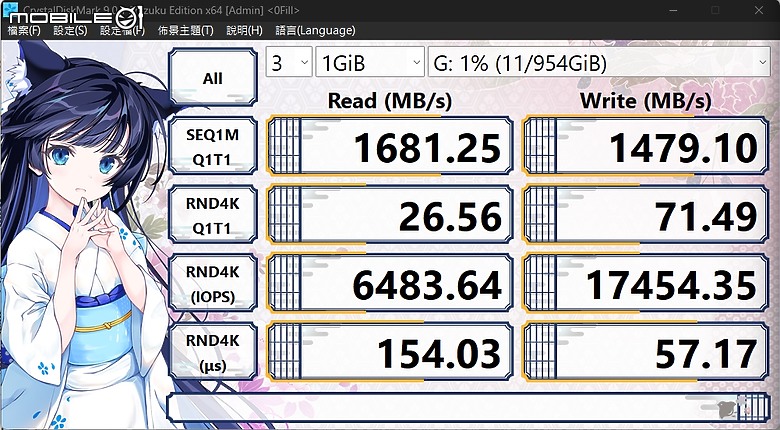

▼ 使用 CrystalDiskInfo 測試兩種不同情境,最高極限依然高達2000mb/s

就算使用高壓0Fill模式+真實使用場景的壓力測試,依然有接近1700mb/s

- 極限性能測試

- 0Fill+真實性能測試

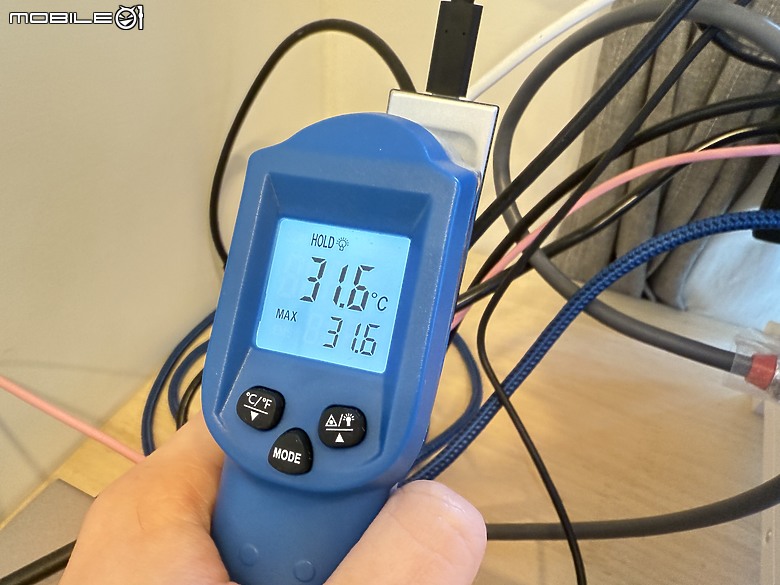

▼ 這邊也用溫度槍測試一下溫度,明顯感受殼沒什麼溫度變化,

相較於入門款的XS1000R,可以說是涼快超級多! 下面也附上XS1000的來參考

- 待機溫度

- 連續3輪測試溫度

( 以下為 XS1000R 2TB 測試資料 )

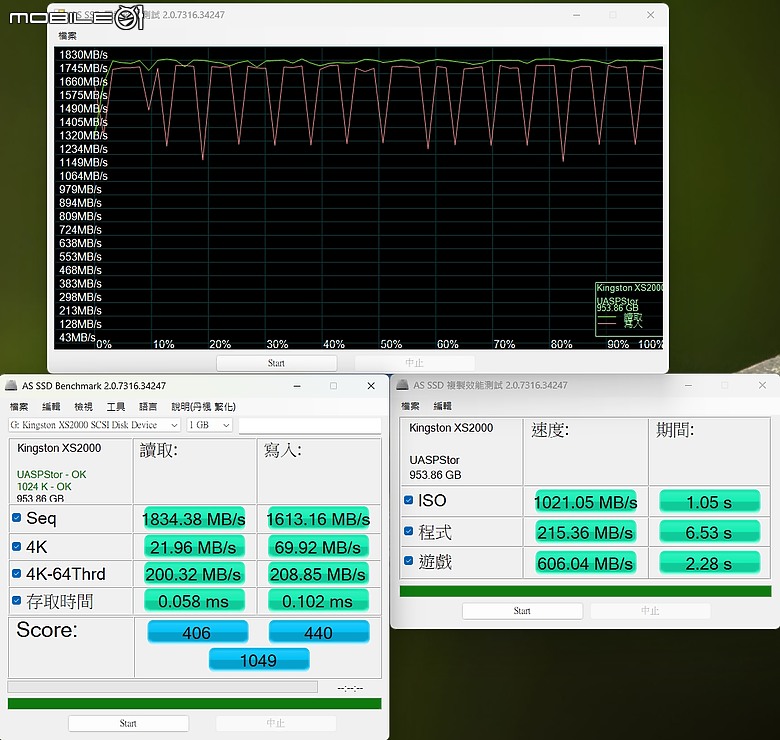

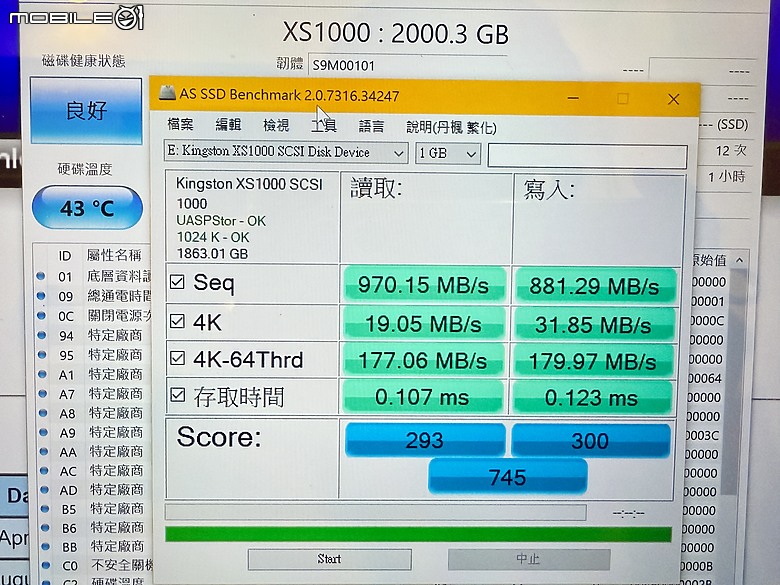

▼ 第二個來跑 AS SSD Benchmark 性能測試,下面同樣附上XS1000的數據

- 基礎性能測試

- 壓縮測試與壓力測試

( 以下為 XS1000R 2TB 測試資料,分數745分 )

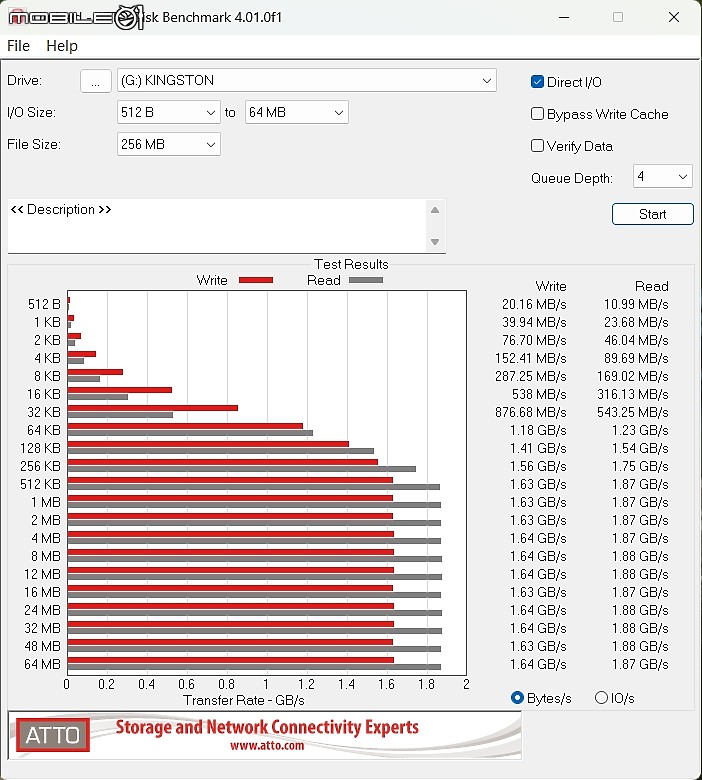

▼ 第三款是 ATTO Disk Benchmark 性能測試

可以在128kb以上的循環寫入,基本上都有1.4Gb/s的高速寫入和近2Gb/s的讀取

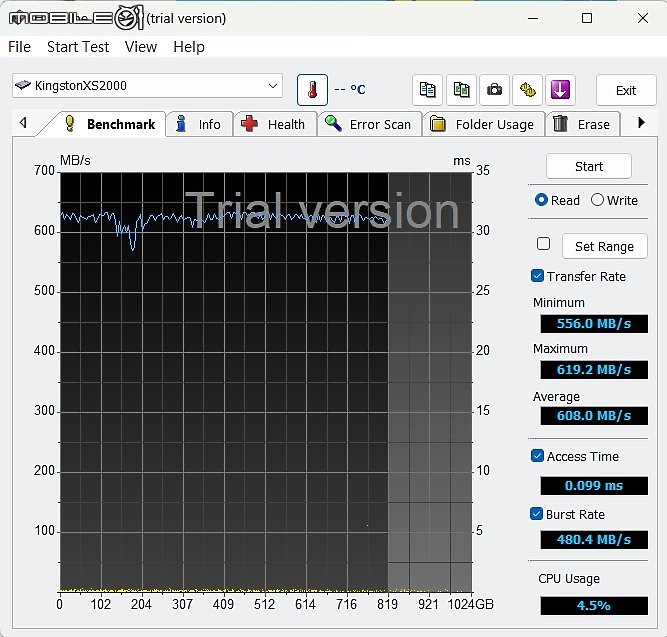

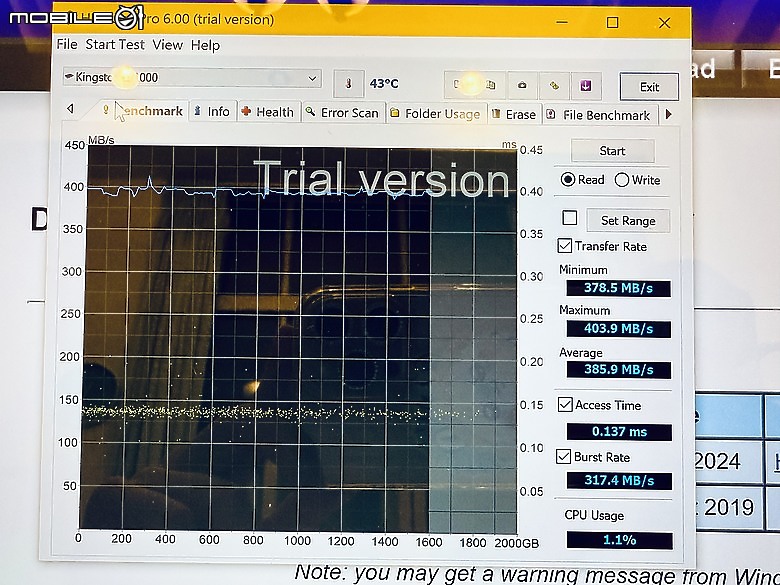

▼ 第四款使用 HD Tune Pro 6.10版跑一下傳輸穩定測試

對照於 XS1000R 2TB 的平均都有接近一倍以上的速度提升

- XS2000測試

- XS1000R測試

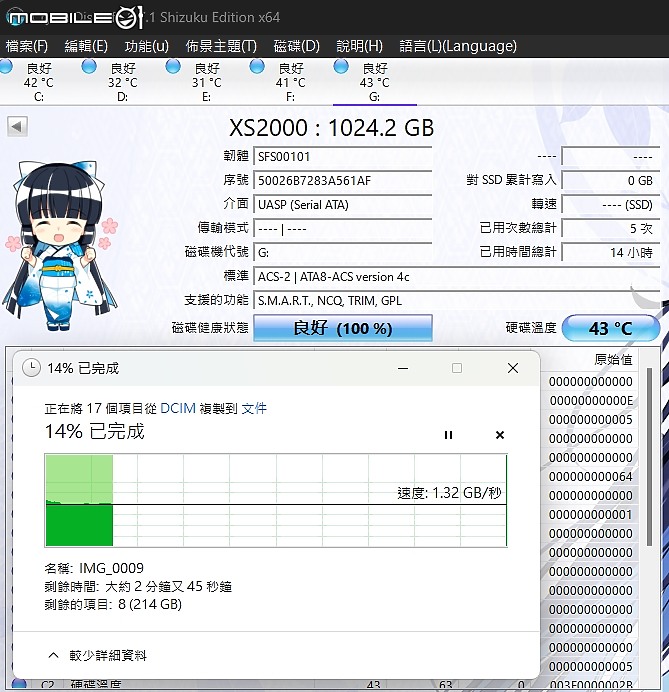

▼ 跑完軟體測試,來測試一下真實的應用場景

這邊先從 XS2000 把錄製的4K影片傳輸到電腦C槽上

測試平台 : (連接主機板 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C<small>®</small>孔)

CPU : Intel i7-13700HX OC 5.0Ghz

MB : Asus Z790 M-PLUS PRIME

RAM : 金士頓 雙通道32GB*2 DDR5-6000 / CL30 FURY Beast

SSD : 金士頓 KC3000 1TB / PCIe 4.0

SSD : 金士頓 A2000 1TB / PCIe 3.0

GPU : NVIDIA RTX 3080 Founders Edition

在初期連續傳輸中型檔案之下,皆可穩定跑到1.3Gb/s~1.4Gb/s之間

▼ 隨著晶片溫度上升,最後完成傳輸約莫跑在 1.1Gb/s 左右

依然比起 XS1000 有著顯著的提升和明顯溫度較低的感受

( 以下為 XS1000R 2TB 連續檔案傳輸之測試資料,供參考 )

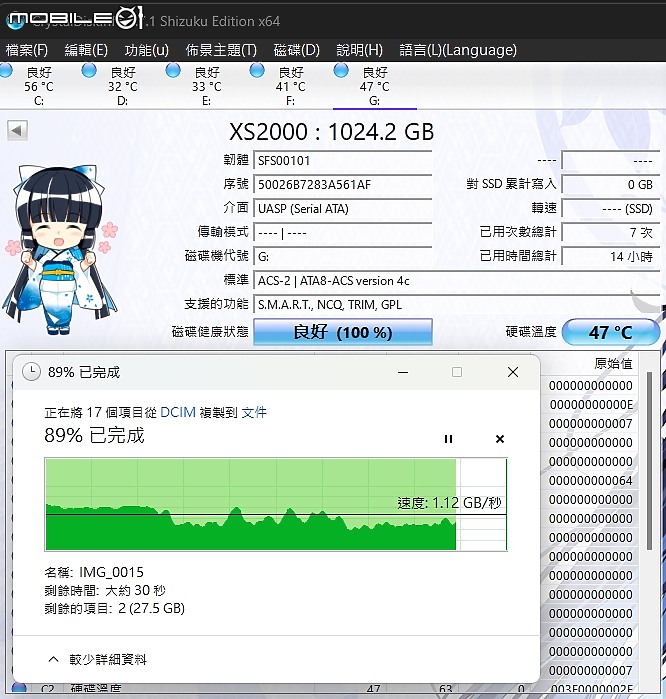

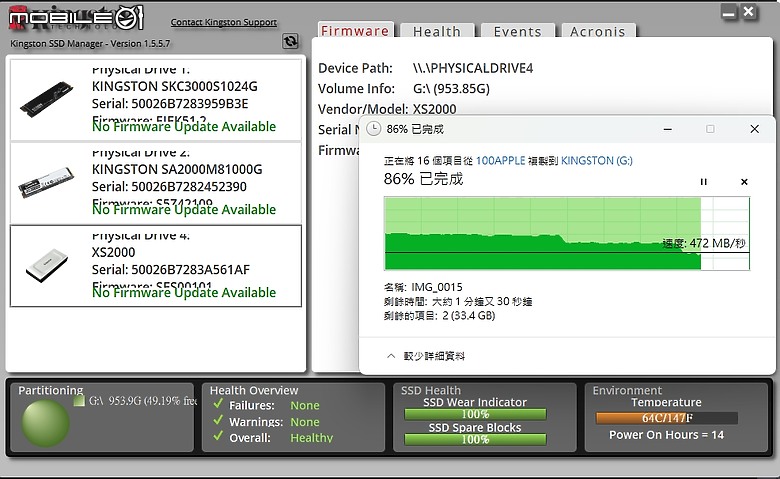

▼ 這邊繼續高壓連續傳輸,這次從電腦C槽拷貝檔案到XS2000

在超過3分鐘的傳輸後,依然可維持 1Gb/s 的高速並且不掉速

溫度這時約莫落在50度邊緣,正面外殼溫度則是35度左右

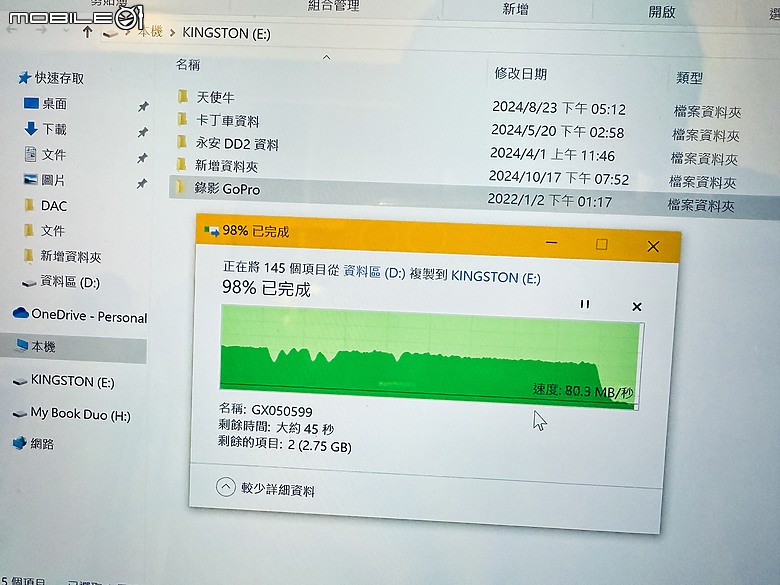

▼ 最後是最高壓的壓力測試環節,連續拷貝接近400G的檔案進去

並且已經連續操用超過10分鐘,這時經過2段式的高溫降速依然還有470mb/s

根據個人實測,XS2000會在核心40~50度時全運運作,超過50度會一段降速

最後只要超過60度的高溫環節才會二段降速,最低速也是比XS1000快上不少

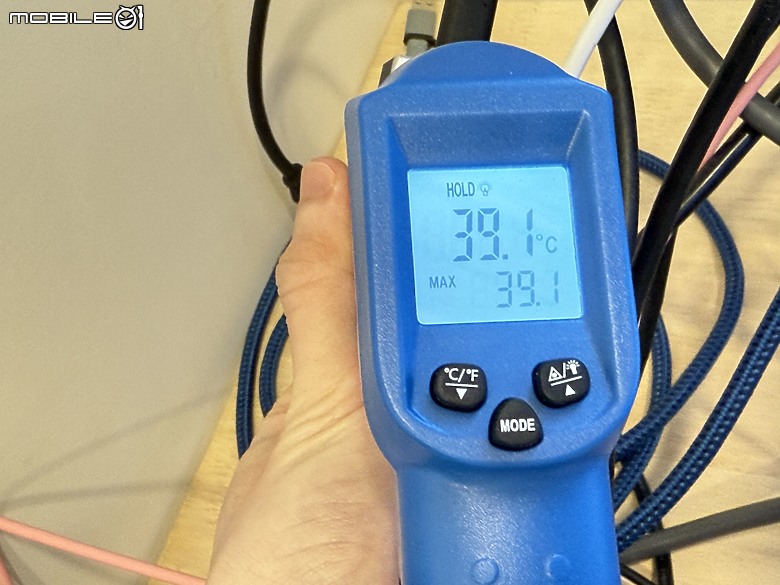

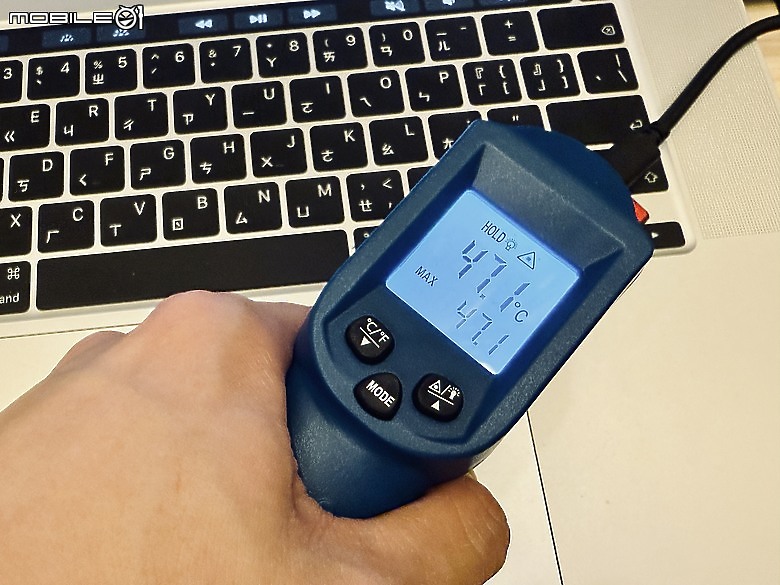

▼ 在核心到62~64度的高壓測試環節,我也摸了一下XS2000的外殼都不怎麼燙

在背面的貼紙部分僅測得39.1度的全程最高溫度 (室溫24~25度)

上次使用這個情境測試之下,XS1000的外殼甚至高達47度以上,差異明顯

- XS2000 背面最高溫

- XS1000 最高溫

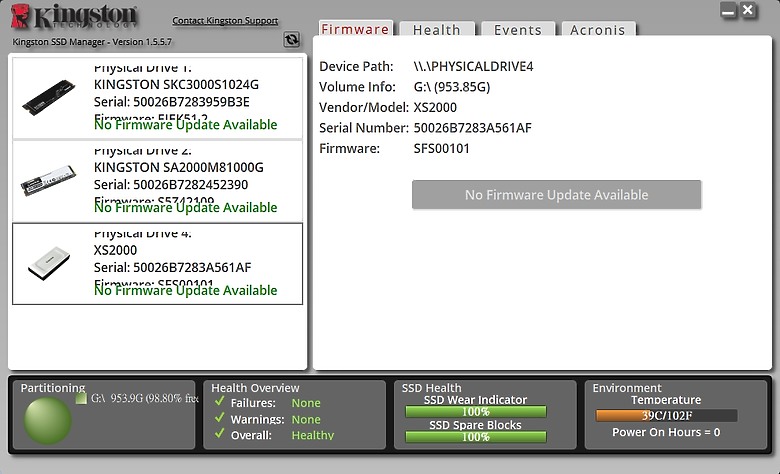

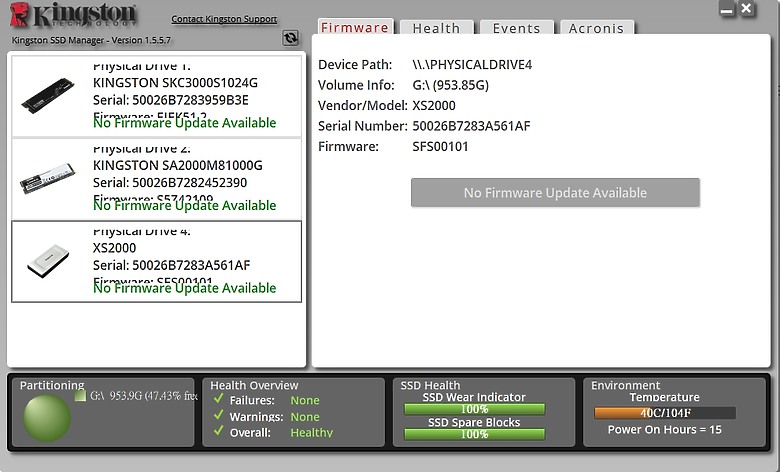

▼ 順帶一提,Kingston ® SSD Manager 這款軟體挺好用的,檢測功能實用!

結尾心得總結 :

去年測試過比較入門款的XS1000R,今年這款XS2000感覺完整度更高上許多

雖然帳面規格上只有Gen2x2的速度差異,但感受上可以說是全面強化

硬體速度上看似只有1000mb/s與2000mb/s的差別,不過穩定度卻差異十分明顯

如果只是小檔案傳輸可能感受差不多,但錄製4K影片要傳輸時就非常有感了

原來的XS1000最高穩定速度約莫600mb/s就頂了,XS2000可以超過1.2Gb/s

而且溫度甚至還可以比XS1000更低,全程高壓使用依然不超過40度的外殼溫度

在雙通道的強化之下,能用更穩定的傳輸速率跟高速不降速來減少工作時間

最重要的還是多元的擴充性和泛用性,無論要接iPhone錄影或PS5安裝遊戲皆可

高達一秒2000mb/s的速度優勢,要轉移遊戲和錄影檔案都可以說是佼佼者

以往要手機錄影傳到雲端或是AirDrop的過程,現在直接存到SSD一次就搞定

錄製4K/60fps、4K/120fps的ProRes影片時,更能感受到高速和低溫的優勢

尤其是錄個5分鐘就有100G的檔案要傳輸時,一秒1.5G以上的速度真的很爽

基本上每個影片檔案都在1分鐘內搞定,不像XS1000再快也是得等1~2分鐘傳輸

而且外殼的低溫也可以讓使用者不會覺得手邊燙燙的,還不用說過熱降速的情況

雖然感覺金士頓或許可以再出一個XS3000來改金屬外殼增加導熱性或許更好XD

目前XS2000雖然發熱量不會超過65度,但有些積熱沒有導到外殼上降溫稍微可惜

最後是關於價格的部分,XS1000與XS2000的價差其實挺小,頂多幾百塊差距而已

但除了多保護套之外,還有高出一倍的傳輸速率+更低的發熱量跟穩定性

經過實際真實使用之後,如果要花錢買外接SSD且預算就得花在這裡了...

那多花個300~500塊就能享受真正完整版的高速外接硬碟是不是更爽快呢?

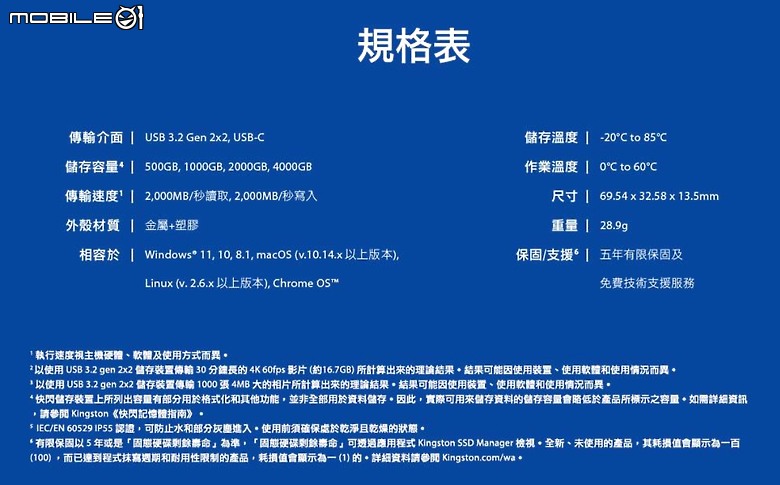

最後附上一張官方的硬體規格表~

本次的新品分享到此結束,感謝各位的賞文

有任何的問題,歡迎在文章底下留言提出,謝謝~