那麼就奇怪了,沒有故障為什麼要返修?最主要原因是用戶不會用。

有經驗的玩家都知道,全新的盤都是未初始化狀態的,而正常使用的盤上會有分區。

那麼純小白們即使知道把線插好,進到系統裡面卻看不到新買盤的存在(分區),

當然會以為這盤是壞的。你說進BIOS?還有磁盤管理?

抱歉,不知道的人有很多很多,有心情翻帖子的話,在論壇都能找到因此求助的。

還有就是大家都頭疼的兼容問題。兼容問題說到底是一個相互配合的問題,

而不僅是單方面的硬件故障。

就像我們都知道的曾經美光M4裝到聯想的筆記本上就能出各種獵奇的問題,

但絕大多數台式機上都一切正常,我雖然不能說M4一定沒有問題,

但集中爆發在某些特定條件下,說明相性不佳。

我們的解決辦法也就是換另外一款沒兼容問題的盤,這樣返修回去的盤也不能說是有故障的。

這種完全沒問題的盤,即使返給銷售商或者廠家,大多也就是簡單檢測以後就重新包裝再銷售。

至於廠家會不會清除先前的使用痕跡,比如SMART狀態,這就不在本帖討論範圍內了。

三星很黑,但不可否認三星很厲害。

作為當今唯一(2)從主控到顆粒再到固件完全一手包辦的廠家(收購合併的不算),

三星的實力是毋庸置疑的。很多人不屑於三星,是他們的營銷手段,而不是SSD自身。

其實要想黑任何一個廠家、任何一個產品都很容易,就像

市售消費級SSD噴點精要-暨高級黑速成教材》

裡面寫的,沒有完全不中槍的廠家。

圖為不同容量的840 EVO)

這裡只來說說三星SSD的技術部分。

眾所周知三星是第一個在SSD領域用上TLC(或者他們的叫法 3bit-MLC)的,

如果不是對自己的技術水平很有信心,相信是不會這樣做的。

至少有以下三個原因,可以讓三星成為目前獨一無二的。

1 三星涉足SSD領域非常早,而且一直是整套方案一手包辦,具備相當厚實的技術積澱。

2 三星對自己的原件瞭如指掌。

沒有任何第三方廠家比原廠更清楚自己顆粒的各項性能參數,

即使是高級合作夥伴(比如浦科特之於東芝,甚至東芝和閃迪之間)也不會分享所有細節,

也就是說三星可以挖掘出自己顆粒的最後一絲能力,能把500PE的TLC挖到1000PE來用,

這是其他第三方廠家所做不到的。

3 三星在840系列上使用了DSP技術(但他們一直沒公開表示過)。

看過評測Anobit企業級SSD DSP的重要性,特別是隨著製程進步,

顆粒自然耐久度下降的情況下可以說未來DSP的廣泛應用要成為必然,

而三星率先在消費級中使用DSP,無疑是領先業界一代甚至兩代。

而DSP的用處就像之前的評測裡面寫的,能顯著提高顆粒耐久度,

雖然未必會有幾十倍的提升,但即使有2倍提升,

對消費級盤的耐久度提升也是很明顯的。

所以說,買840 EVO還是比較靠譜的,雖然這盤有很多讓人不爽的地方,

但綜合來看,它並不比現在這些殺低價的MLC盤差。

Intel是真行業巨頭,不得不服。

就在我寫這篇帖子的時候,各大IT門戶還在說某青年用作假手段騙Intel SSD保修的事。

很多人不解為什麼Intel保修這麼寬鬆,都上百萬了才警覺。

如果走過或者瞭解Intel SSD保修流程的就知道,Intel保修只會索要SSD本體,

一切信息以殼體上的標籤為準,然後只要是盤確有問題就會予以保修,

而不會具體問什麼問題、怎麼造成的。

從一方面說,Intel的保修很給力,一個電話打過去,直接聯邦快遞上門取件;

從另外一方面來說,也就是這條新聞所說的,對保修本身並不嚴格。

Intel保修能夠如此給力的一個原因就是每塊盤價格中光保修就有十幾美元

(左右,具體不記得了),作為對照,

大家可以去美國亞馬遜看看一塊新的530多少錢,看看這十幾美元所佔的比例。

即使十分之一的返修率,也能被保修費用平攤掉,甚至依然賺著,

因此有著最給力的全球聯保也是情理當中的了。

當然,Intel絕對不能容忍十分之一的返修率,

即使是當年8M鬧的最厲害的時候也沒超過3%,

而現在Intel的盤更是高大上的代名詞,故障率也是極低的。

可以做到低返修率的關鍵點就是品控。

這裡我們不說8M這種永遠不可能根除的問題,

事實上大部分8M故障都是在特定條件下觸發,

比如使用快速啟動後沒有設置轉換等待時間(說到底還是電源管理上的問題,

這也是不建議在部分筆記本上用Intel自家主控盤的原因);還有固件早期BUG的事,

這個在任何廠家都會出現。

就拿NAND顆粒舉例,如果一個顆粒合格線是80分的話,Intel的要求就是90分,

這還是消費級,對於企業級就得要95分了。

更高的原件品質,肯定是產品品質的重要保障,除Intel外,少有廠家能做到如此高要求。

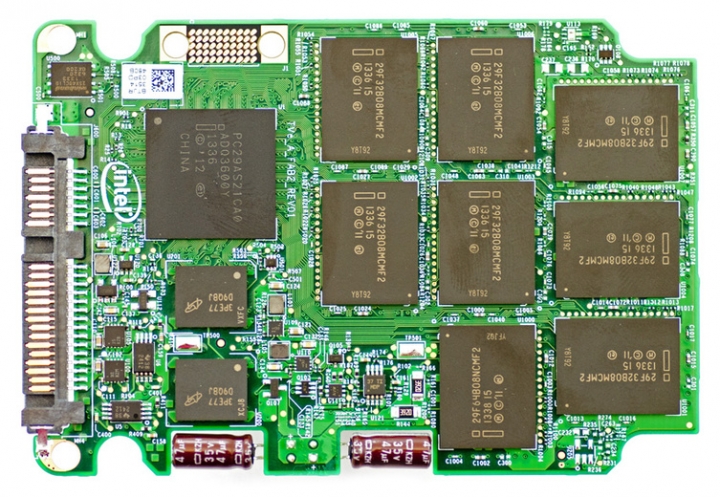

圖為Intel 730 480GB)

因此,買Intel盤的真的可以妥妥的放心了,一方面有嚴格的品控做後盾,

一方面有無敵的保修做保障,真正的客戶是上帝,只要你買得起……工包黨請自覺無視。

SLC不等於可靠,整體更重要。

應該說SLC神話早就被打破了,至少在PCEVA是這樣的。

NAND顆粒品質確實是很重要的,但SSD是個整體。

這句話也說過很多次了。SLC神話無非也就是顆粒PE更高,速度更快。

但我們早期說SLC 100W PE、MLC 1W PE,

這是在顆粒等級相同的情況下,不是說只要是SLC就能跑百萬的PE,

就像我們現在知道最新製程下的MLC標稱PE也就3000左右了,

同樣SLC也下降了,不過依然是在萬甚至十萬的等級上。

但記住,這是同等級的情況下。

白片黑片不是MLC、TLC獨有的,SLC一樣也有。

劣品的SLC可能1000的PE都沒有,

但這也是SLC。我個人是不相信小作坊能找到原廠品質的正片的,

而且打磨造假一個Intel的原廠標也不困難,

不是查完表發現是Intel xxnm的SLC就沾沾自喜了,

即使編號一樣也會有等級差異,這一點只有原廠才知道。

就像之前說的,Intel原廠的要求很高,不是所有打著ME2標的顆粒都能用在520上,

那些80-95之間的到哪兒去了?何況還有不及格的呢。

為什麼現在沒有SLC SSD,這是客戶需求的問題,

消費級買不起也用不上SLC,廠家自然不會出SLC SSD給你。

企業級的SSD品種比消費級要多得多,很多廠牌都是一般人聞所未聞的,

但在行業內的名氣卻很大,他們就需要SLC,但你不知道而已。

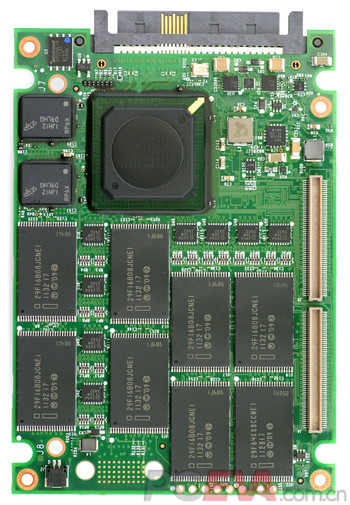

(圖為日立Ultrastar-SSD400S.B,實際上是Intel製造)

那麼DIY的SLC SSD靠譜嗎?首先就是之前說過的,原件未必靠譜。

然後就是一直再說的,SSD是整體,沒有一個優秀的固件同樣不行。

某些人聲稱為了「性能優化」而關閉掉某些功能,

實際上是自己辦不到兩全其美,只能顧及一端,或者說只是為了讓你跑分好看而已。

還有很多主控對SLC和MLC的支持度並不一樣,

SLC雖然結構簡單,但並不意味著能被更好地支持,

這就導致某些優勢無法發揮,某些劣勢被擴大了。

今後跑分怎麼看?看延遲吧。

最早SSD還要跟HDD對比的時候,跑分看持續讀寫,但那時候單塊SSD並不強,

持續讀寫能輕鬆被單塊HDD或者RAID 0後超越,這是HD Tune的時代。

後來大家發現了AS SSD和CDM,SSD跑分立刻秒殺了HDD,

這時候大家都看4K-32/64Thrd,這代表了SSD的理論最強性能,

這是前不久的事,各種「跑分王」也都是這時候湧現的。

現在都要看4K單線程讀寫,因為這體現了日用中的表現

某些整體跑分不高,但4K突出的被捧為神器。

現如今在SATA 6Gbps的框架下,SSD的性能已經瓶頸了,

不論持續、4K多線程還是單線程都無法實質拉開個體差異,

也不能綜合體現一塊盤的水平。

即使未來突破SATA 6Gbps改用PCI-E,也就是使這些數字再變大點,

這些數字變大對日常應用幾乎沒有影響。

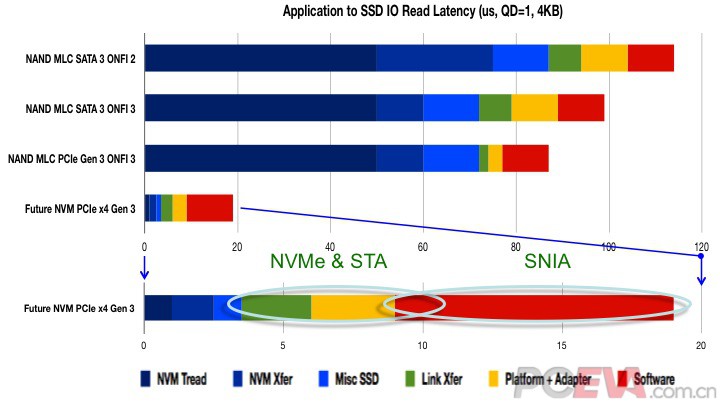

原生PCI-E主控,再由AHCI進化到NVMe,

變化最大的是延遲,從70μs-100μs降低到10μs左右,甚至更低。

更快的操作響應速度會帶來更佳的用戶體驗,

這不是4K單線程讀取20MB/s還是40MB/s可以比擬的。

想想SSD對HDD最大的進步是什麼,就是延遲從十毫秒級別跨越到了百微秒,

那麼下一次革命就是到個位數微秒了,NVMe可以做到這一點,但就是要等……

圖為從SATA AHCI進化到PCIe NVMe的延遲變化)

目前想通過比延遲比出個體差異也是很困難的,

因為現在的盤都集中在70μs到100μs範圍內。

前段時間評測Intel DC S3700就明白低延遲的重要性,特別是在企業級環境下。

這一點收益最大的還會是企業級,然後進入消費級領域。

但延遲這個東西,會受用戶習慣的影響,操作響應快,

但用戶操作沒有那麼快就體現不出來。所以,選擇一塊足夠用的SSD就可以了,

沒必要為了自己不需要的性能多花錢。

這次就說這些,還有一些毀三觀的東西,以後看情況也許會說。

還有可能在新的產品評測中就會出現,到時候你就會發現,

「原來我們現在的用法是不對的」、「這個問題原來是這麼解」。

事實上在我瞭解這些內容的時候都已經被毀過不止一次三觀了,

隨著技術進步,三觀還要被繼續毀下去。

就像有句名言說的,你知道的越多,不知道的就更多,永遠別以為自己什麼都懂,

但也不要因為知道了一些就變糾結黨,懂得判斷和選擇才是最重要的。

現在SSD技術越發成熟,產品同質化更會嚴重,

只要大品牌的產品都是可以信賴的,沒必要糾結。

在使用中遇到問題可以發帖求助,確定產品有問題就走售後。

售後很重要,切莫只圖便宜而捨棄售後。

Original source bbs.pceva.com.cn by nighttob