Intel在推出第一代Core-i系列處理器時,依然保有以前可以更改外頻的特性,即使不是購買K系列超頻處理器,也可以透過主機板的超頻功能來調整時脈。但從第二代Core-i開始,Intel將外頻固定為100MHz,同時限制了外頻的調整幅度,最多只能向上提升3~8%(103~108MHz),愛好超頻的人就只剩下不鎖倍頻的K系列CPU可以選擇,當時最常見的就是i7-2600K外頻x50直上5GHz的配置。

隨著Tick-Tock(參見:維基百科 Intel Tick-Tock)的腳步,今年已經邁入Core-i第六代,也許有人會覺得納悶,為何都不見第五代Core-i的蹤影,原因出在14奈米製程上,第五代Broadwell是基於上一代Haswell架構,更新製程的”Tick”年,但由於結構太過複雜,良率一直無法提升,所以第一批14奈米製程的產品都拿去做結構相對簡單的行動裝置Core-M處理器上,主流桌上處理器以稍微提高時脈的Haswell處理器取代。直到現在14奈米製程總算成熟,Intel直接跳過第五代的Haswell,推出製程及架構同時升級的Skylake六代處理器。(參考資料:Intel 發表第六代 Core i 桌上型處理器「Skylake」)

第六代Core-i系列比較不同的地方不只是製程及架構的更新,這次K系列的處理器外頻再度改回可調整的模式,比之前的固定外頻增加更多可玩性,也因為外頻可提升,整體運作效能也可以透過”超外頻”大幅增長(目前已有高手測試外頻超頻可達400MHz之譜),下面將使用ADATA最新推出的XPG Z1 DDR4 3600MHz超頻記憶體來做測試,看看提升外頻是否真的對效能影響甚鉅。

測試諸元:

CPU: Intel Core-i7 6700K 4.0GHz

COL: Thermaltake Water 3.0 Extreme

MB: ASUS Z170 DELUX

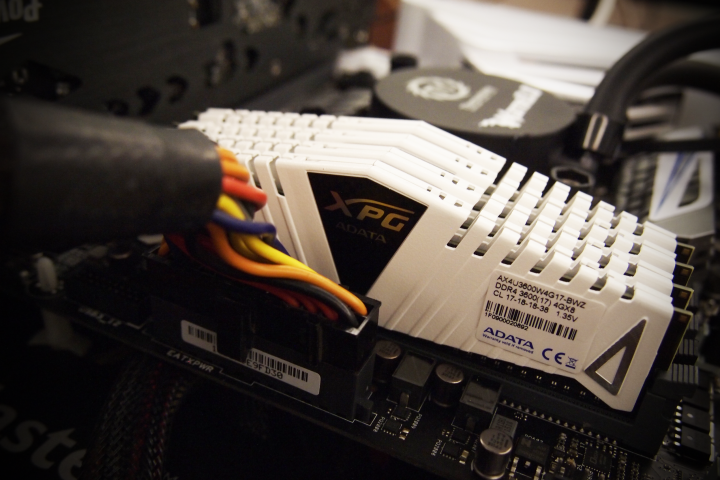

RAM: ADATA XPG Z1 DDR4 3600 4G*4雙通道

@3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

@3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

@3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

GPU: Power Color R9-280X 8G DDR5

SSD: ADATA SX930 240G

OS: Windows 8.1 x64

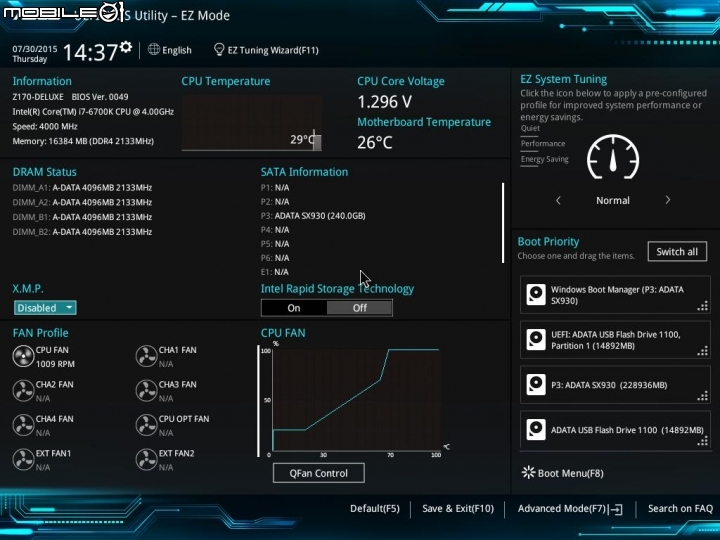

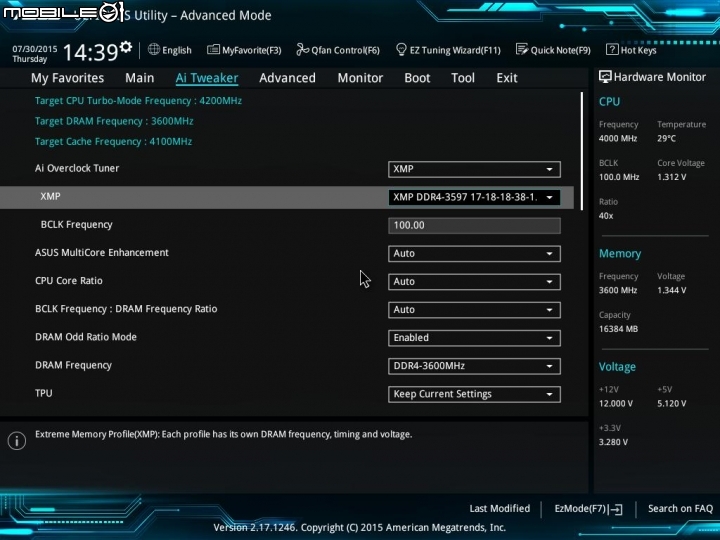

威剛XPG Z1 DDR4記憶體預設的基本時脈為2133MHz,要使用X.M.P一鍵超頻功能非常簡單,首先開機進入BIOS主畫面。

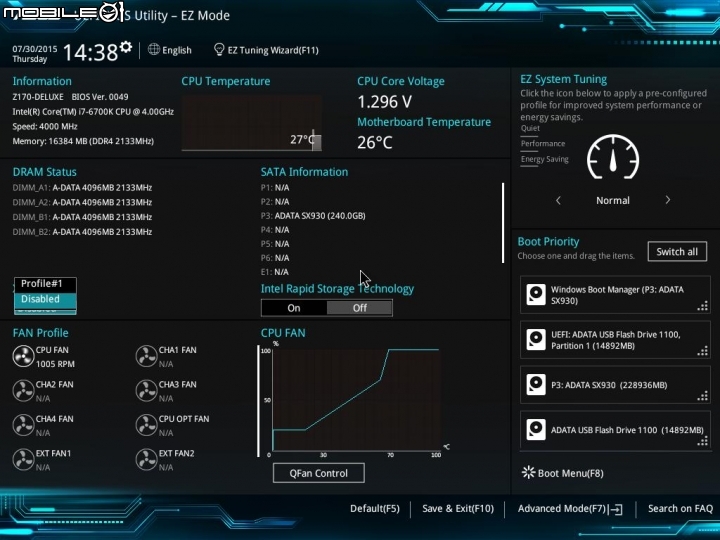

接著點選畫面左方的X.M.P,選擇”Profile#1”,按Enter。

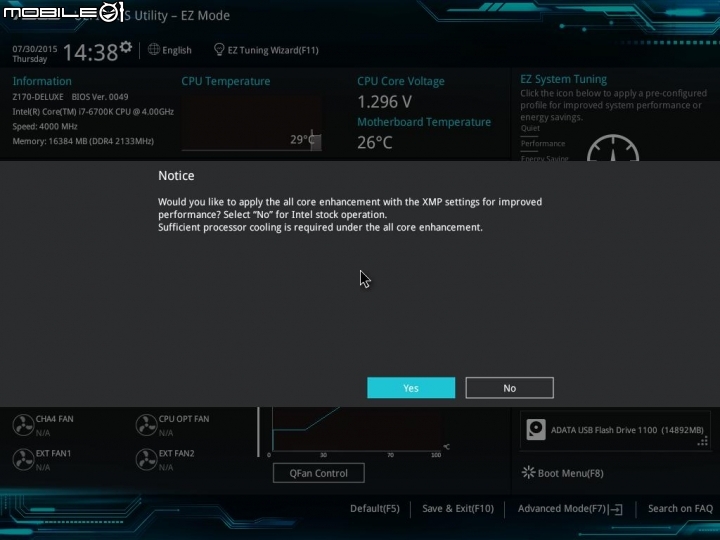

系統會跳出一個提示,詢問是否套用X.M.P超頻設定,由於超頻會產生額外熱量,最後提醒使用者記得使用足夠的散熱裝置。

當然更進階的時脈、時序、CPU倍頻、外頻…等設定可以到Advance選單裡調整。

測試開始!!

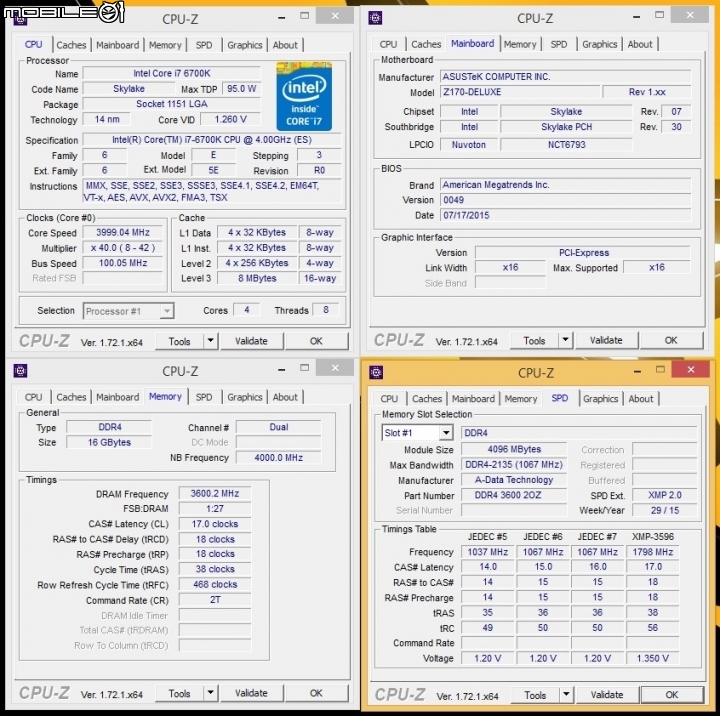

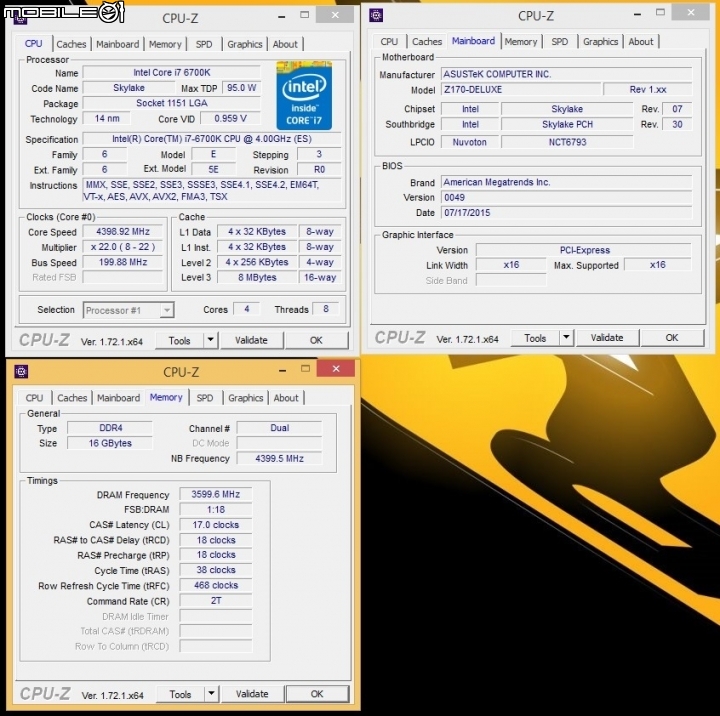

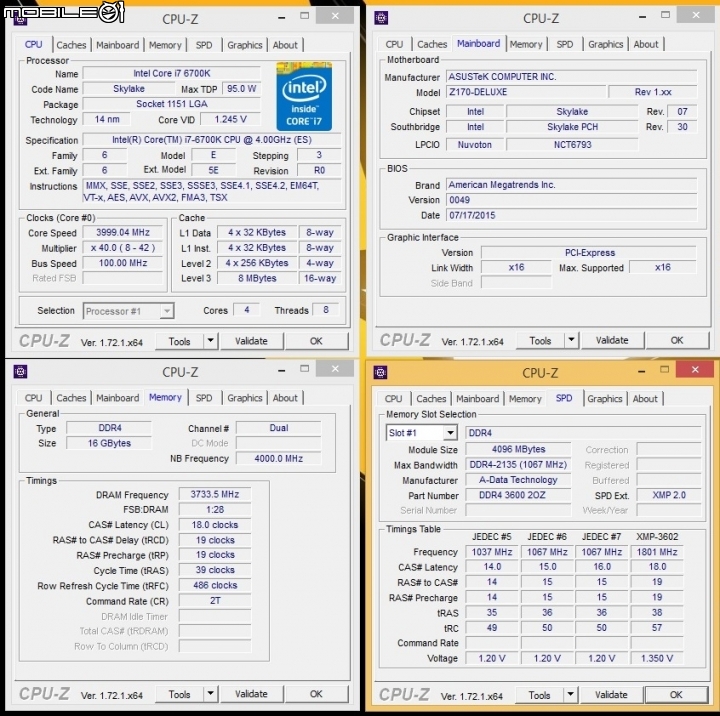

CPU-Z 截圖

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

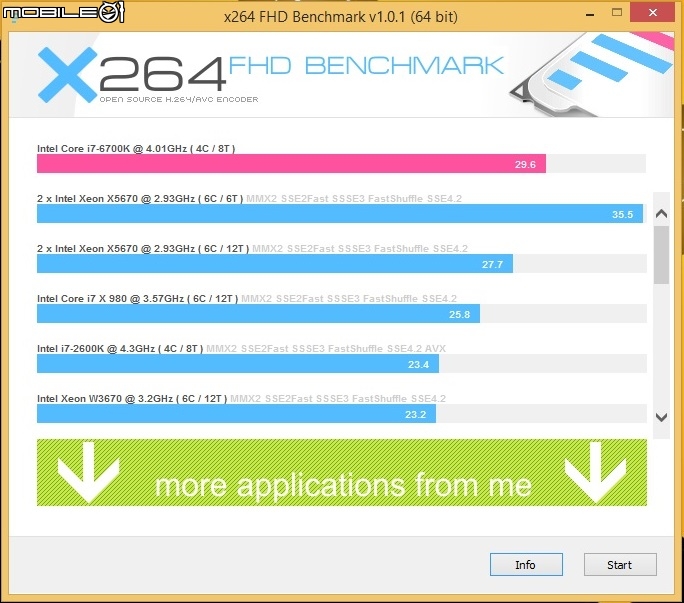

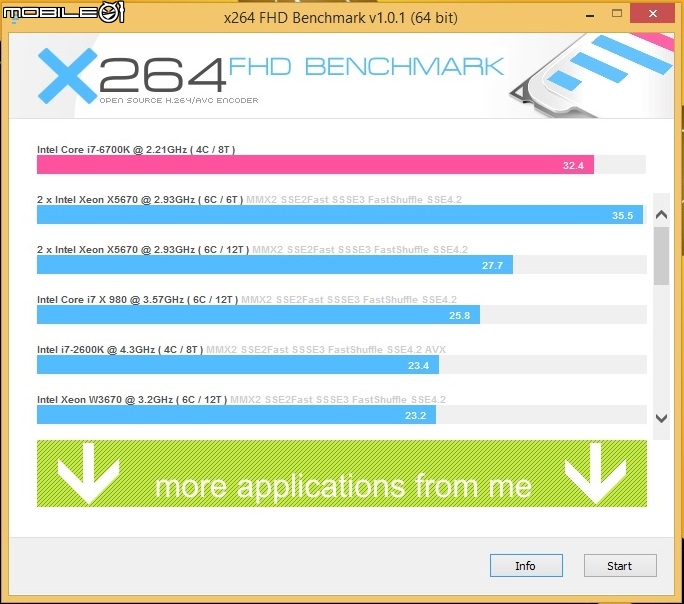

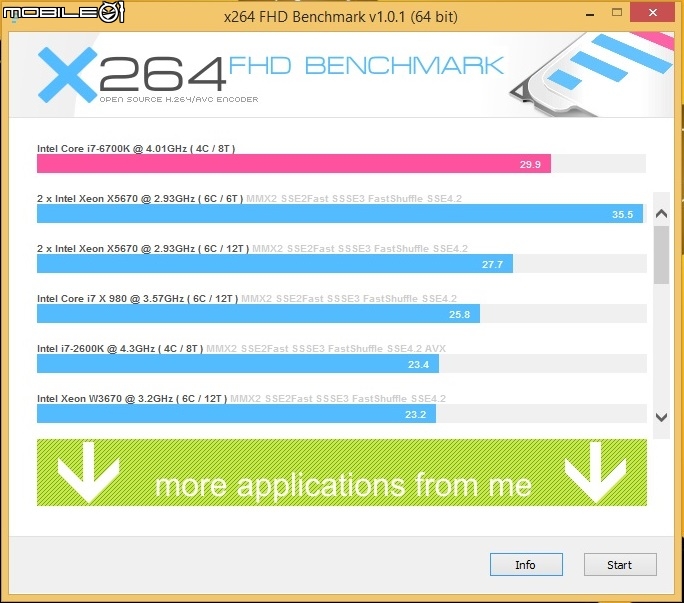

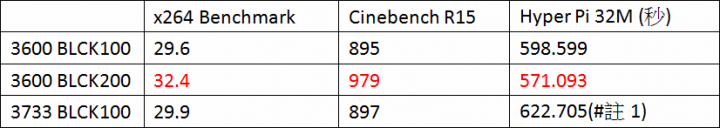

x264 FHD Benchmark

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

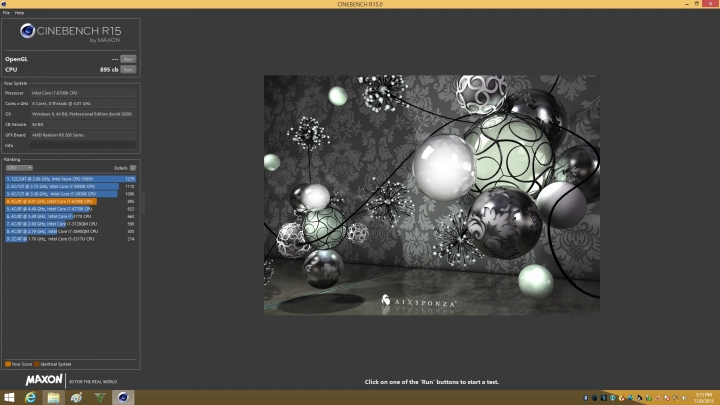

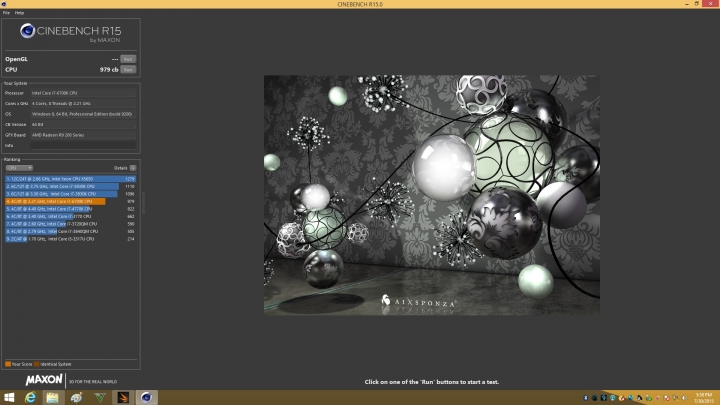

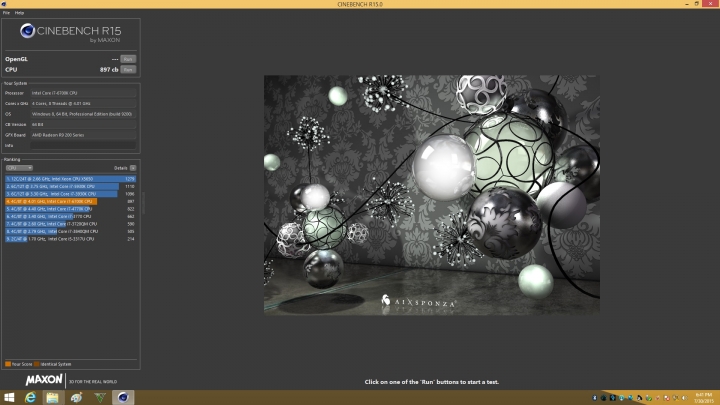

Cinebench R15

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

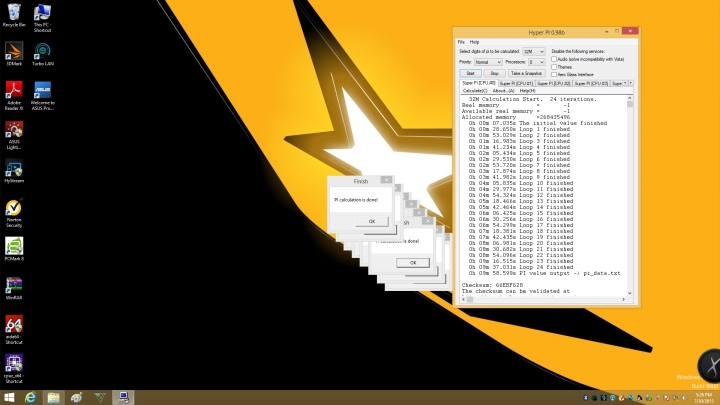

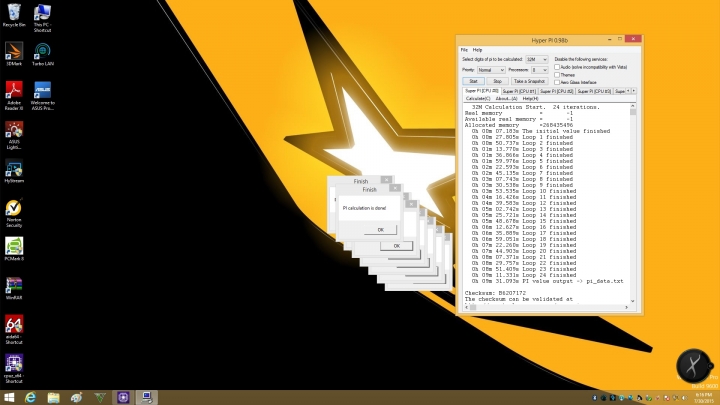

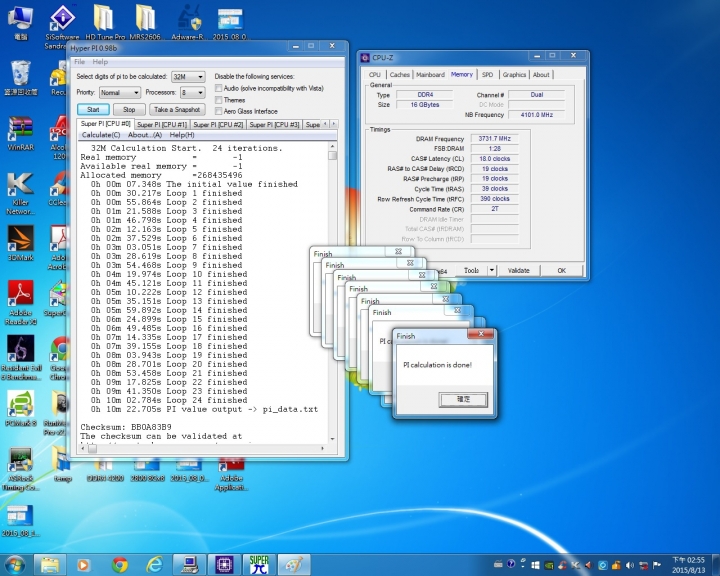

HYPER PI 32M 8線程

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

(之前漏測了

,打文章時才發現少了3733的數據,此為相同平台不同系統的數據,主要是驗證超頻3733MHz時的穩定性,秒數僅供參考。)

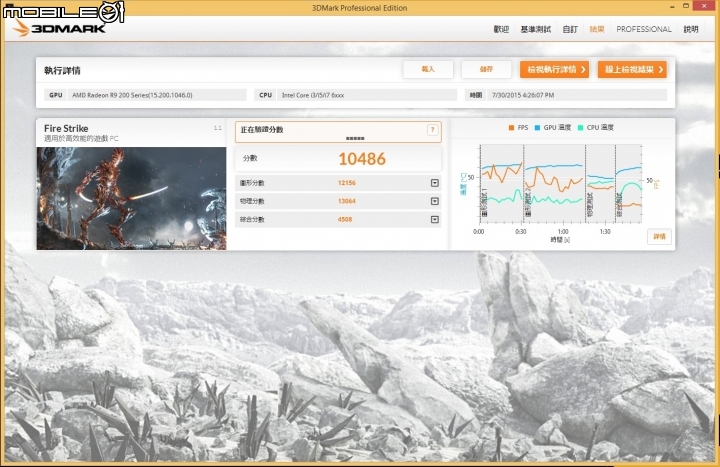

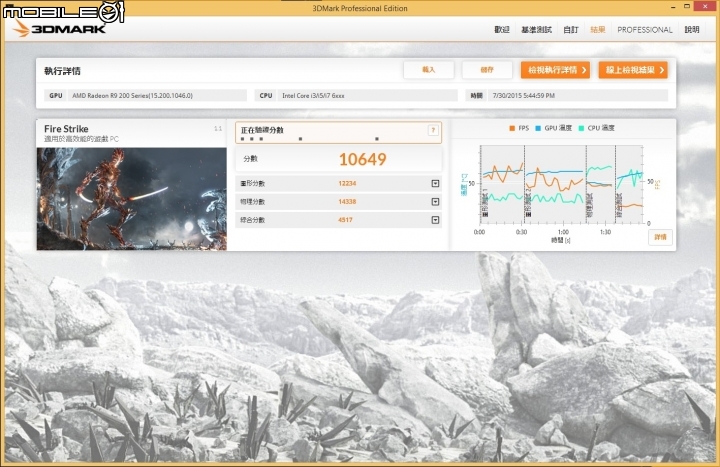

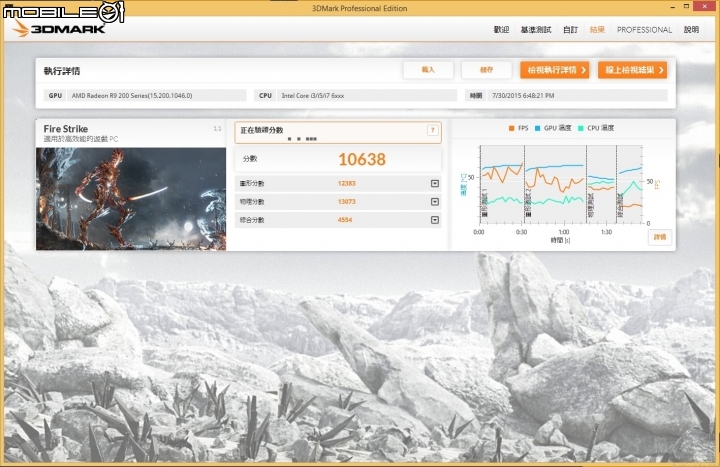

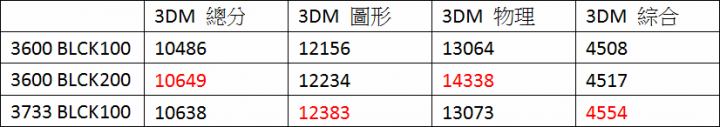

,打文章時才發現少了3733的數據,此為相同平台不同系統的數據,主要是驗證超頻3733MHz時的穩定性,秒數僅供參考。)3DMark Fire Strike

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

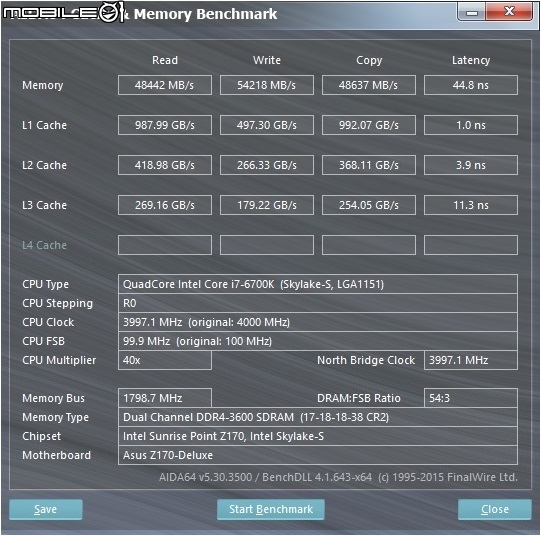

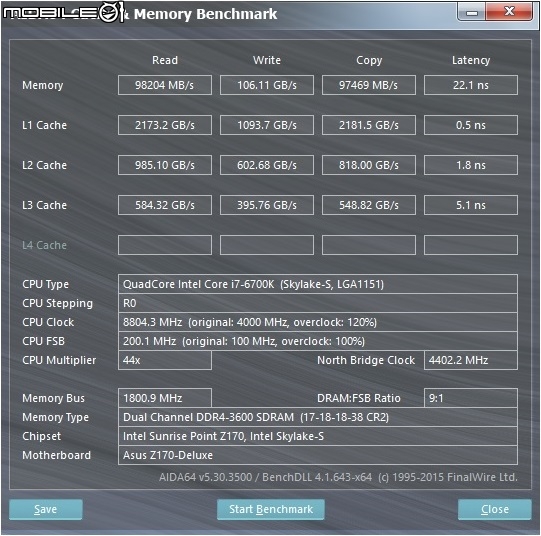

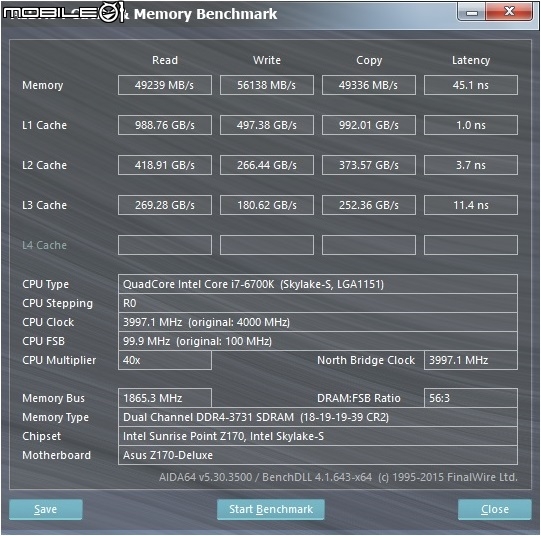

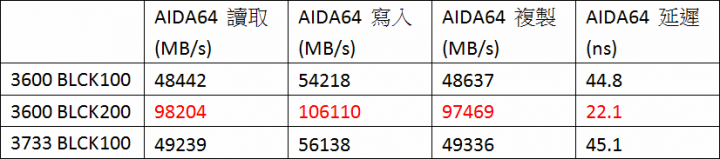

AIDA64 記憶體測試

1.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=100MHz

2.DDR4-3600MHz 17-18-18-38-2T BLCK=200MHz

3.DDR4-3733MHz 18-19-19-39-2T BLCK=100MHz

這裡可以發現,提升BLCK的效能差異比提升記憶體時脈來的明顯許多,不管是轉檔、跑圖、或是運算,200外頻都有相當好的表現。

#註1: 提升到3733MHz時必須將CL值放寬到18,多少會影響些秒數,但由於不是同一個系統,且安裝了一些常駐軟體,此測驗值僅供參考。

看完上面三項轉檔、跑圖、運算測試,200外頻完勝100外頻的分數,本來預測3Dmark也會是一面倒的情況,結果在圖形、綜合分數上,拉高記憶體時脈增加的分數比拉高外頻來的多,所以提高記憶體時脈還是有其用處,當然如果能同時提升記憶體頻率以及外頻會是更好的選擇。

雖然最後的總分200外頻以11分之差險勝,但並不代表所有遊戲使用這個設定跑就會有最佳效能,3Dmark分數僅供參考,遊戲還牽涉到顯示卡驅動的優化,時常更新顯示卡驅動程式才是比較實際的方法。

從AIDA64的記憶體測試中可以明顯看到,將BLCK提升兩倍,記憶體的頻寬幾乎有兩倍的成長,達到接近四通道的等級,延遲更是整整少了一半,效果相當顯著。

根據以上測試,可見外頻的影響性是相當可觀的,讓我回想起當年X58在拚Uncore時脈的那種熱血,可惜的是從二代Core-i開始,Intel改成只能調倍頻後,變成為了超頻而去購買更高價的超頻專用處理器,反而失去了超頻”發揮硬體最佳CP值”的本意,這次Intel給足了誠意,不但同時升級了製程及架構,也開放了可調式外頻(非K版仍可調外頻,參考資料:INTEL SKYLAKE 非K版可以超外頻但可以超頻嗎?看來有看頭喔!),再搭配上DDR4記憶體,相信又要掀起一波換平台的熱潮了!!

DDR4的標準電壓為1.2V,基準時脈2133MHz,小幅度超頻(2400~2800MHz看體質)需抓一下時序,在做更大幅度超頻時,為了增加穩定性,通常會將電壓向上調整,至於加壓到多少,取決於每隻記憶體的體質(或是你買零件的手氣),加壓有一定風險,小弟我曾經因為電壓調整不當,弄壞了一組高檔三通道記憶體。電壓提高的同時,溫度也會上升更多,如果有摸過剛關機的記憶體,會發現顆粒表面溫度其實不低,所以良好的散熱是必要的,散熱片不僅僅是裝飾,也能透過機殼內空氣流動帶走些許熱度,增加系統穩定性。

對於一般使用者來說,”超頻”這件事太過複雜,我只是想好好玩個遊戲,幹嘛進BIOS調一堆數值,還不一定可以開機…。於是X.M.P便因應而生,廠商已經針對該記憶體做過測試,將最穩定的參數寫入進profile裡面,使用者只須套用設定即可享受高效能的體驗。

這組XPG Z1 DDR4 3600記憶體的X.M.P設定為3600MHz,CL17-18-18-38 CR2,為了達到如此驚人的速度,電壓從1.2V提升到1.35V,再搭配金屬散熱片,讓記憶體不會因為過熱而降低使用壽命。

對於進階玩家來說,X.M.P預設時脈3600MHz,電壓也可以加到1.35V,代表此記憶體的體質有一定保證,配上Skylake的記憶體控制器,在超頻的時脈設定有更高的自由度,不會因為記憶體時脈上不去,讓原本能超到300MHz的外頻的CPU最後只超到250MHz,而且原廠對於時脈的設定上應該還有所保留,如果將時序放寬至CL19,也許有機會能再進階到3800MHz等級。

值得一提的是,這組記憶體提供了白色散熱片可以選擇,相信許多喜歡”黑白配”的玩家常因為無法找到完美配色的零件而苦惱,就用這組披著純白戰袍的ADATA XPG Z1完成主機的最後一塊拼圖吧!!