ROG BTF 背插系列套組。

將主要連接排線後移的背插式設計,在前兩年 Computex 首度登場後(請見:【Computex 2023】華碩 TUF GAMING 背插式主機套組 從主機板/顯示卡/機殼一次搞定的美形背插選擇、【Computex 2023】微星展示新款背插式主機板與全景機殼 PCIe Gen 5 SSD 搭巨塔散熱片也登場),在今年年初的 CES 展上總算具備較主流的產品等級,而這次陳拔要來開箱體驗的,就是 ROG 在今年 CES 展登場,採用目前 ROG 頂規配置的 BTF 系列產品(請見:華碩/ROG 推出 BTF 系列主機板/機殼與顯示卡 透過背插式設計讓主機視覺更簡潔絢麗),包括 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼、ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板以及 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡,打造出完整的 BTF 生態系(不過老實說不這樣搭也不行.....),讓追求機殼內配線美觀的玩家,能有幾乎沒有視覺上配線干擾的裝機方案。

這次 ROG 借測的 BTF 套組,包括 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼、ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板以及 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡。

另外陳拔還借用了 ROG RYUJIN III 360 ARGB AIO 一體式水冷散熱器來搭配,風扇採用磁吸連接的方式,更能減少實體連接線外露的情形,不過這次陳拔重點還是放在三款 BTF 產品上,ROG RYUJIN III 360 ARGB AIO 一體式水冷散熱器開箱的部分就等之後有機會再來寫吧!

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板

首先來看 BTF 系統中佔有最重要角色的主機板,這次開箱的是 ROG 系列中的 ROG Maximus Z790 Hero BTF 款式,採用高階的 Hero 等級設定,具備 20+1+2 功率級處理器供電設計、DDR5-8000 超頻記憶體支援、WiFi 7 無線網路、雙 Thunderbolt 4 連接埠等配置,即便不是 BTF 配置,在 ROG 主機板產品線中也是頂規等級。

採用 Z790 晶片組、支援 Intel 第 14 代 Core 處理器、DDR5 記憶體插槽、PCIe 5.0 連接配置以及 WiFi 7 無線網路。

盒裝背面部分則是標示了 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的更多特色,,包括背插設計的隱藏接頭、顯示卡高瓦數供電插槽、Q-Release Slim 顯示卡釋放設計、內建 Intel WiFi 7 無線網路等等,另外還有詳細的規格表。

盒裝背面部分則是標示了 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的更多特色,,包括背插設計的隱藏接頭、顯示卡高瓦數供電插槽、Q-Release Slim 顯示卡釋放設計、內建 Intel WiFi 7 無線網路等等,另外還有詳細的規格表。

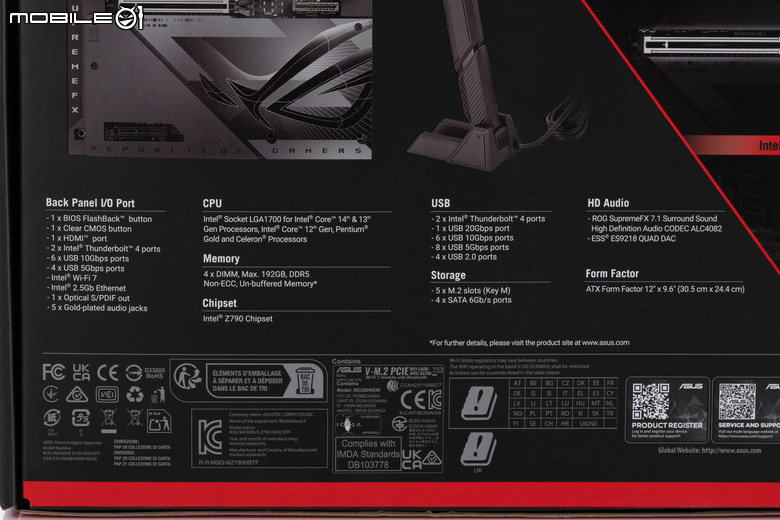

主要規格表的標示,包括後方 IO 背板的連接埠配置、CPU/記憶體的支援、採用 Z790 晶片組、USB 連接埠的數目、儲存裝置插槽的規格與數量、音效部分的配置以及主機板尺寸規格等。

開啟盒裝後的情形,在主機板上方有塑膠護蓋保護,也是 ROG 這個等級主機板的一貫設計。

保護蓋下方的 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板本體。

除了 ROG Maximus Z790 Hero BTF 本體外的盒裝內容物,包括貼紙、主機板建議說明書、ASUS Webstorage 兌換券、記憶體風扇固定架、兩條 SATA 排線、ROG 小卡、WiFi 7 天線、燈效街頭延長線、前面板端子連接頭、驅動程式安裝 USB、M.2 散熱膠條、ROG 吊飾以及 M.2 Q-Latch 備用卡榫、橡膠塞等配件。

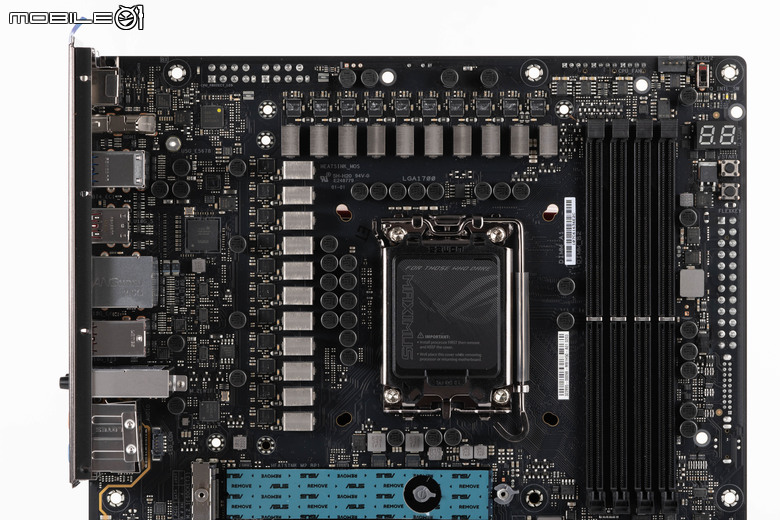

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的正面,在採用 BTF 背插設計後,因為不需要留給接頭插線的空間,所以在散熱片的覆蓋部分幾乎延伸到主機板的所有面積,也讓主機板正面更加簡潔有設計感。而 ROG 也在下方的散熱片上設計了大型的敗家之眼 Logo,並且在主機板 IO 護蓋上具備了 POLYMO 矩陣燈光效果。

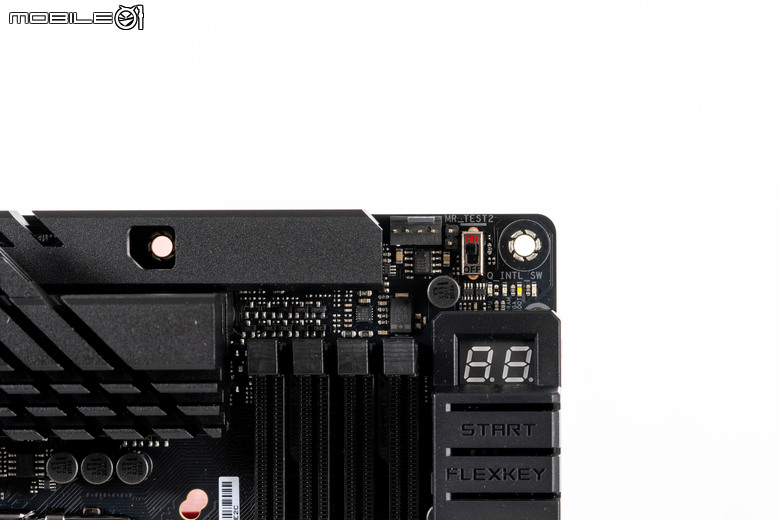

在主機板上半部部分,ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板在電源轉換模組 VRM 的散熱片上感覺體積又加大不少,散熱片設計除了覆蓋原本的電源轉換元件以及與 IO 護蓋結合的設計外,因為將處理器電源插座以及風扇電源插座後移的緣故,散熱片也延伸到主機板的最上緣。另外在右側的電源以及 FLEXKEY 按鍵也用護蓋覆蓋,讓外觀更具整體性。

可以看到原本處理器電源插座的部分被散熱片覆蓋,上面還有 Z790 HERO 的字樣。

右上方的風扇插座也往後移,僅留下一組處理器風扇插座,提供給處理器散熱器風扇使用(畢竟有些散熱器的風扇電源線並不長),另外在風扇插座的右側則是安裝指示燈開關,可以控制 Q_LED 指示燈以及 Q-Code 指示燈的開關。

記憶體插槽部分提供四組 DDR5 DIMM 插槽配置,支援最高 192 GB(48 GB x4)配置,支援 Intel XMP 超頻設定檔/AEMP II 超頻設定檔以及 DIMM FLEX 記憶體效能提升設定。

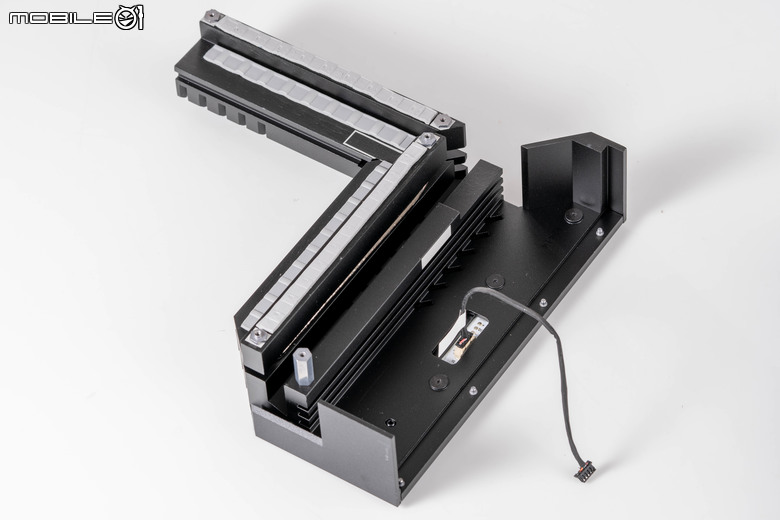

在處理器電源轉換模組的散熱設計上,ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板一樣採用相當巨大的散熱片設計,並且採用多道雙向溝槽的方式增加空氣接觸面積提高散熱效率。

將散熱片卸下後,可以看到除了與電壓轉換模組接觸的部分有導熱膠的配置外,在 IO 護蓋的內側還有一組獨立的散熱片,提供額外的散熱性能。而 IO 護蓋後的排線則是 POLYMO 顯示幕的電源/訊號傳輸線。兩組散熱片間則是透過崁入式熱導管連接。

將散熱片卸下後,可以看到除了與電壓轉換模組接觸的部分有導熱膠的配置外,在 IO 護蓋的內側還有一組獨立的散熱片,提供額外的散熱性能。而 IO 護蓋後的排線則是 POLYMO 顯示幕的電源/訊號傳輸線。兩組散熱片間則是透過崁入式熱導管連接。

卸下 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板上半部所有散熱片/護蓋的狀態,可以看到原本處理器電源插座以及風扇插座的位置改為插座後方的焊點了(畢竟變成了插座背面),至於在處理器供電部分,則是採用 20+1+2 Power Stage 整合式電源解決方案,每個功率級採用 90A SPS 設計,提供高階處理器穩定的電源供應。

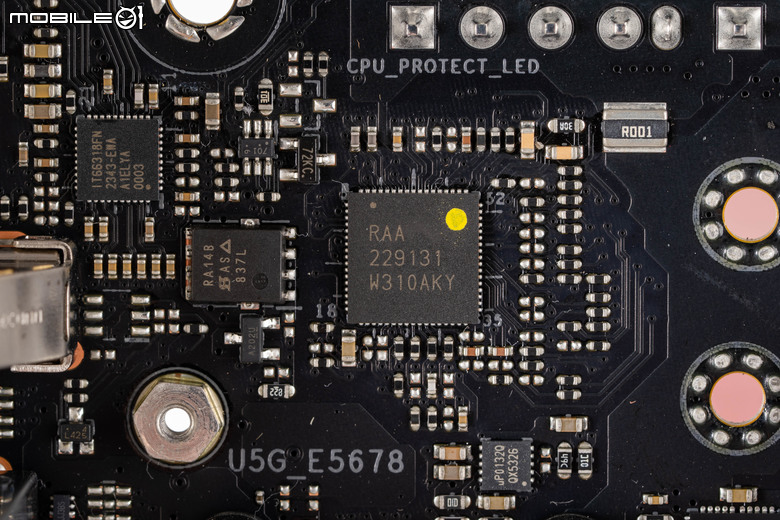

電源控制部分採用瑞薩 Renesas RAA 229131 PWM 控制晶片。

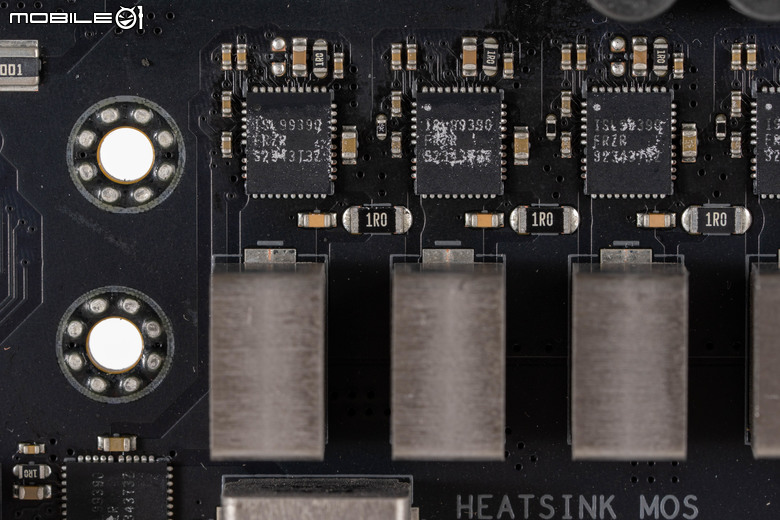

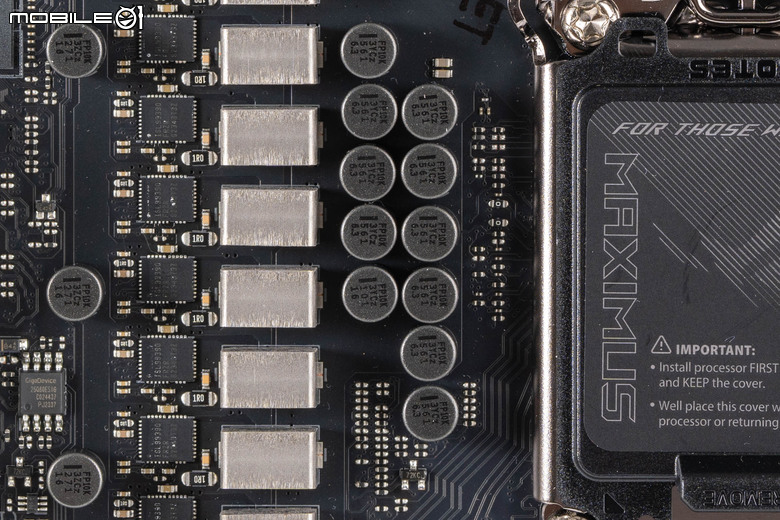

搭配 Renesas ISL99360 SPS Dr.MOS 以及 MicroFine 高導磁率鋁合金核心電感,額定可處理的電流為 45A。

電容部分則是搭配 10K 固態聚合物金屬電容。

電容部分則是搭配 10K 固態聚合物金屬電容。

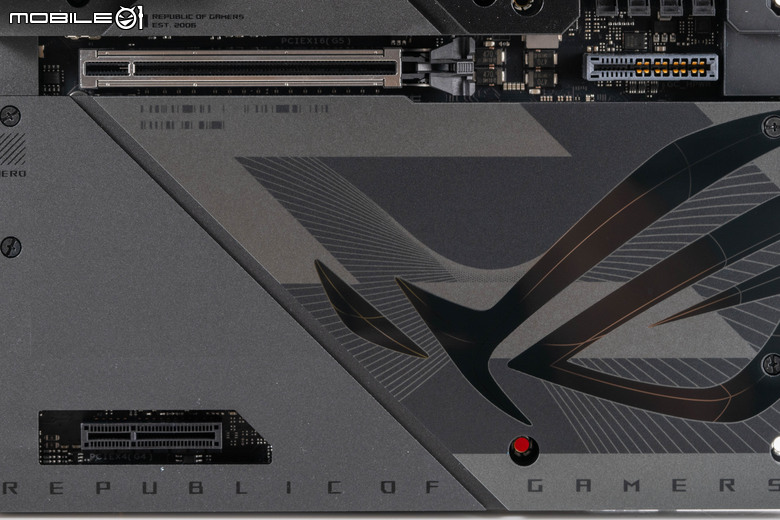

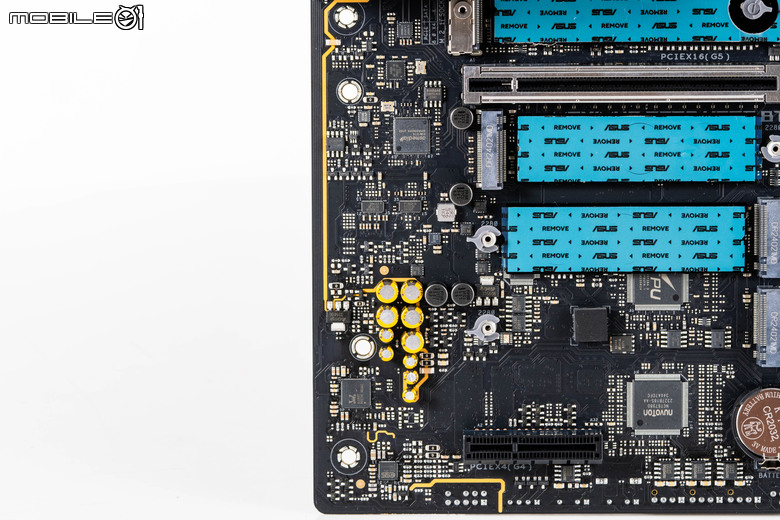

接著來看 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的配置,同樣在將右側與下方的連接埠後移後,ROG 將散熱片的覆蓋範圍擴展到主機板邊緣,可說是除了 PCIe 插槽的開口外,達到了全覆蓋的設計。

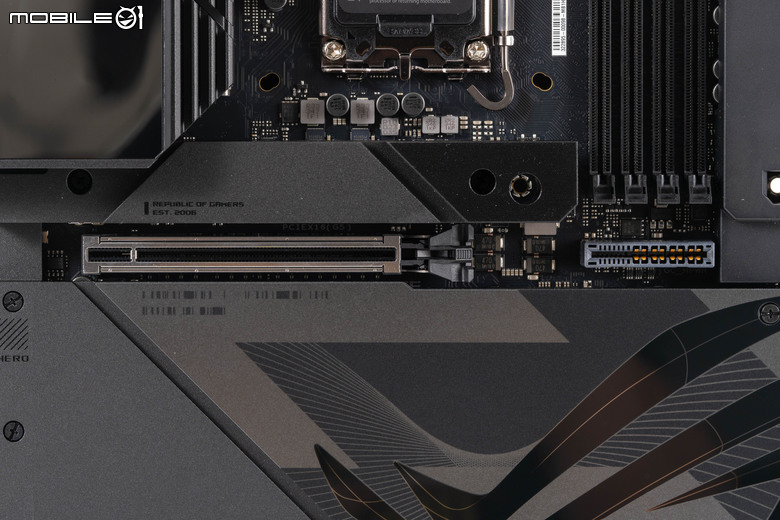

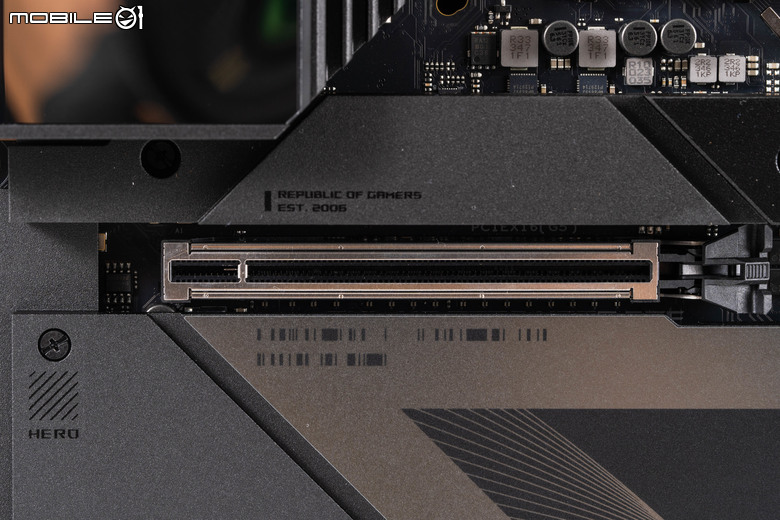

首先來看 PCIe 插槽的部分,ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板提供了一組直通處理器的 PCIe 5.0 x16 的介面卡插槽(上方)以及一組連接 Z790 晶片組的 PCIe 4.0 x 4 插槽(下方),從圖中可以看出兩組插槽的距離相當遠,即便是安裝 3 Slot 高度左右的顯示卡,最底下的 PCIe 4.0 x 4 插槽還是能夠使用。

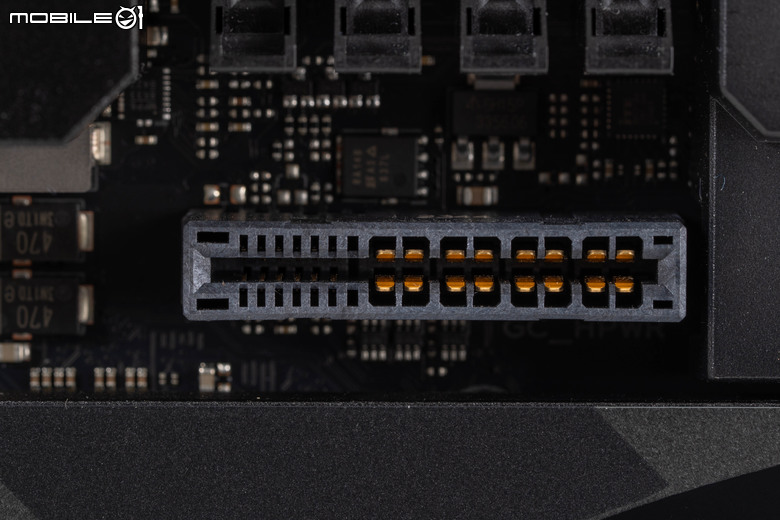

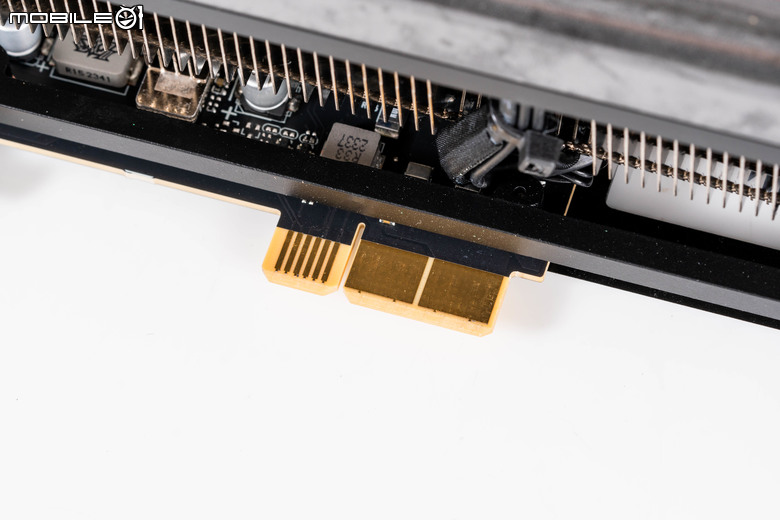

而在第一組 PCIe 5.0 x16 插槽中最特別的設計就是針對顯示卡供電所配置的顯示卡高功率插槽部分(右側記憶體插槽下方),在連接主機板背面的 12V-2X6 輔助電源插槽後,可以針對 BTF 設計的顯示卡提供最高 600W 的供電能力,目前應對 RTX 4090 顯示卡可說是足夠使用。

顯示卡高功率插槽的特寫,可以看到主要是透過右側的較大接點來進行供電。

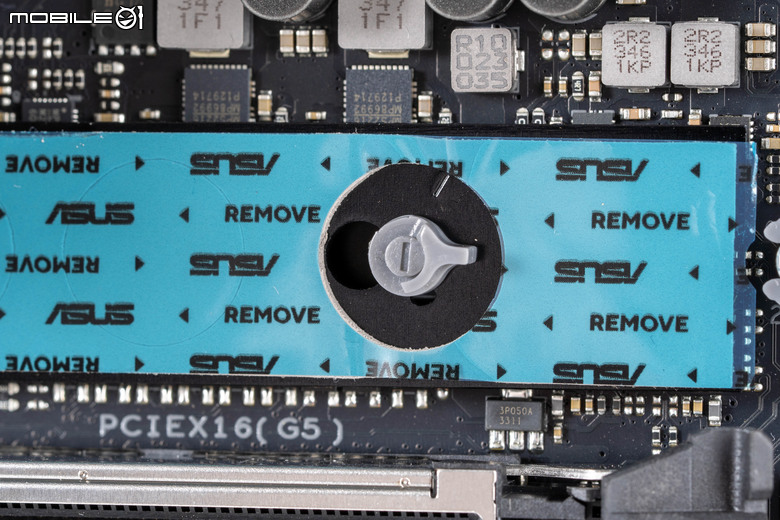

插槽本身具備金屬強化設計,雖然後面有釋放卡榫的設計,不過 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板具備了特殊的 Q-RELEASE SLIM 設計,只需將顯示卡朝向閂鎖機制方向(就是釋放卡榫的方向)傾斜,就可以取下顯示卡,算是相當方便的設計。

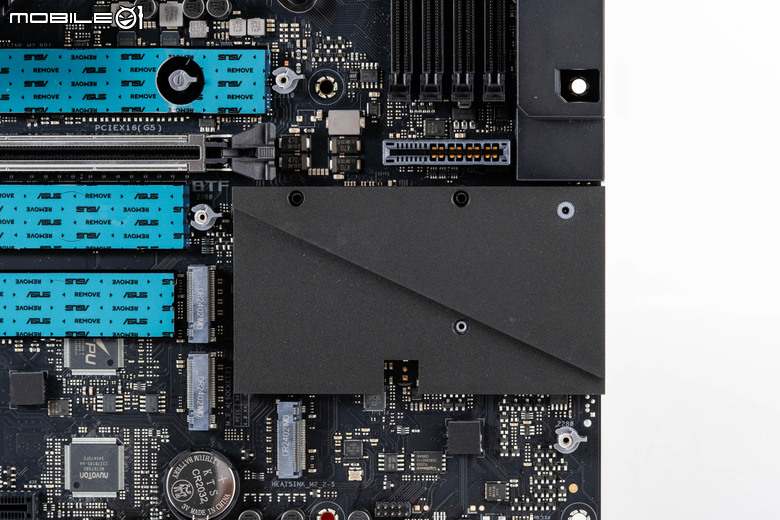

在下方的 M.2 SSD 插槽部分都具備了大型金屬散熱片覆蓋:

- 第一組 M.2 SSD 插槽散熱片

- 下方的 M.2 SSD 插槽散熱片

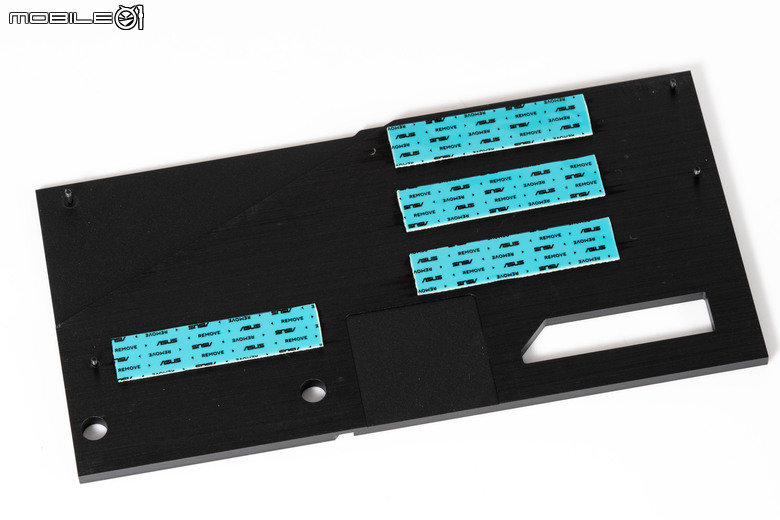

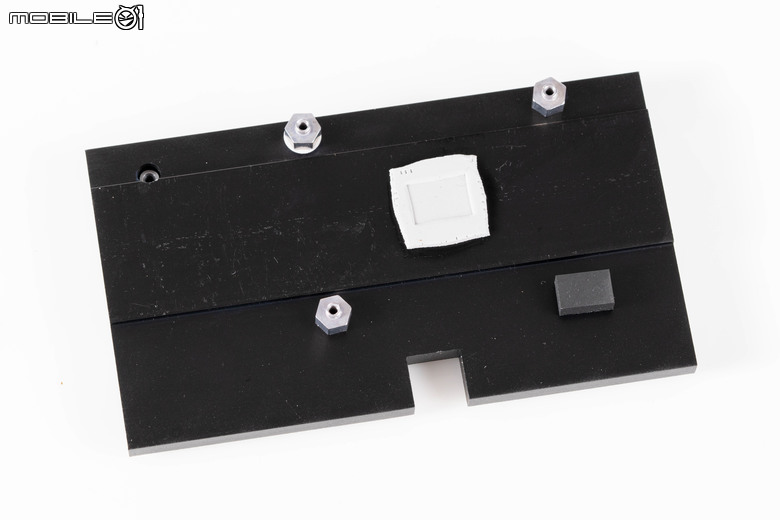

另外在散熱片的背面都有導熱膠的配置,以下是導熱膠的配置情形:

- 第一組 M.2 SSD 插槽散熱片背面

- 下方 M.2 SSD 插槽散熱片背面

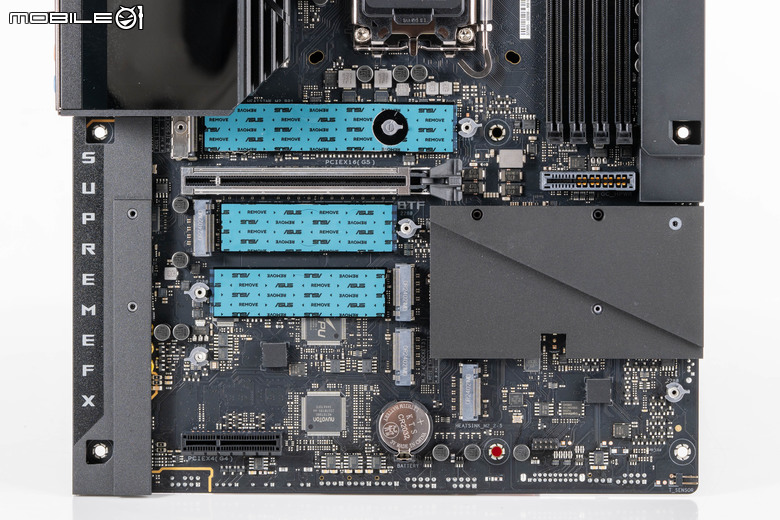

移除散熱片後的 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板下半部配置,在 M.2 SSD 插槽部分提供了五組安裝空間,最上方的第一組 M2_1 SSD 插槽為與處理器直連的 PCIe Gen 5 x4 配置,不過在這組插槽安裝空間後,因為共用通道的設計,安裝顯示卡的第一組 PCIe 插槽就會降成 x8 的設定。而下方的第二組 M.2 SSD 雖然也是與處理器直連,但是為 PCIe Gen 4 x4 設定,就不會與第一組 PCIe 插槽有頻寬共用的問題,如果沒有要安裝 PCIe Gen 5 的 SSD 需求,直接從第二組 M.2 SSD 開始裝起會比較好。

另外下方的三組 M.2 SSD 插槽則是為連接 Z790 主機板晶片組的 PCIe Gen 4 x4 設定,這部分就沒有太大的懸念,不過最下方的第四、第五組 M.2 SSD 插槽在底部並沒有散熱片的配置,建議使用單面顆粒設計的 SSD 產品,在溫度控制的效果會比較好。

M.2 SSD 的固定方式均採用 M.2 Q LATCH 快拆設計。

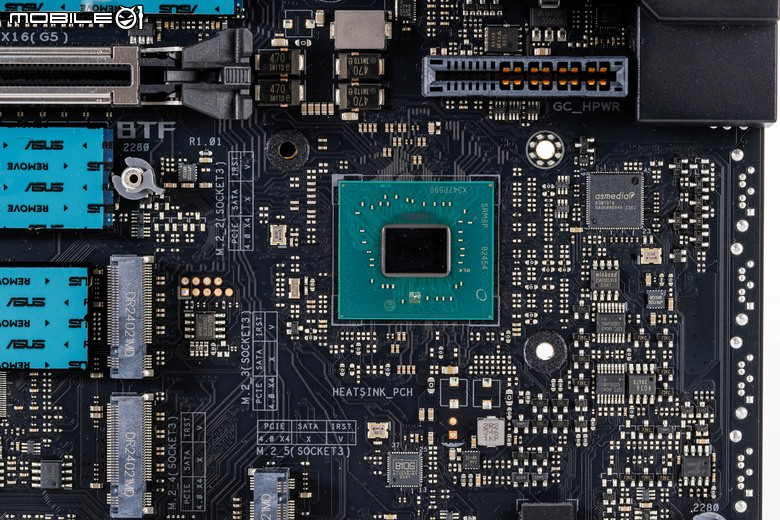

在 M.2 插槽的右側則是主機板散熱片的位置。

散熱片的背面與主機板晶片組接觸面則是有導熱膠的配置。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的晶片組。

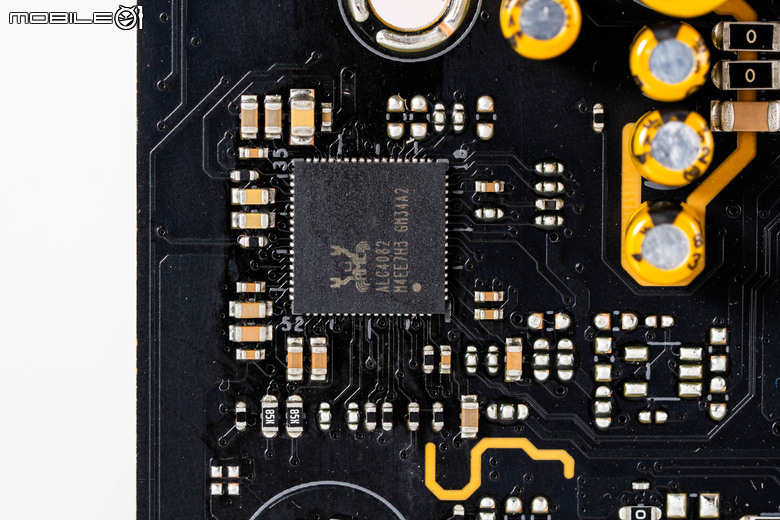

移除蓋板後的左下角音效區塊部分,雖然將音效前面板針腳轉到背面,但主要控制晶片仍在正面,ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板在這部分也具備隔離設計,避免聲音訊號受到干擾。

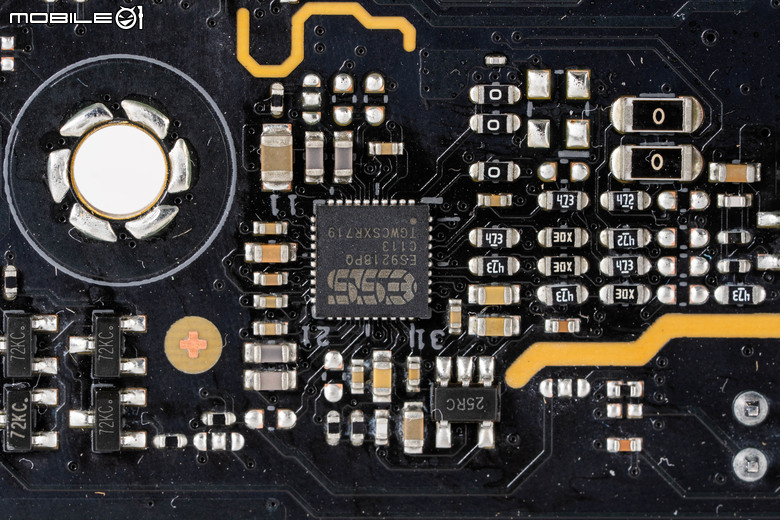

主要音效控制晶片為瑞昱 ALC4082 5.1 聲道高傳真音效 Codec 搭配 ESS SABRE9218 DAC 提供音效輸出。

主要音效控制晶片為瑞昱 ALC4082 5.1 聲道高傳真音效 Codec 搭配 ESS SABRE9218 DAC 提供音效輸出。

ESS SABRE9218 DAC。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的 IO 背板配置,提供一組 HDMI 視訊輸出、四組 USB Type-A 5Gbps 連接埠、五組 USB Type-A 10 Gbps 連接埠、兩組 Thunderbolt 4 USB Type-C 連接埠、一組 USB Type-C 10 Gbps 連接埠、一組 2.5 GbE 有線網路、WiFi 7 天線插座、一組 SP/DIF 光纖音效輸出、五組 3.5 mm 音效插座等等。

有線網路部分使用 Intel i226-V 2.5 GbE 網路控制晶片。

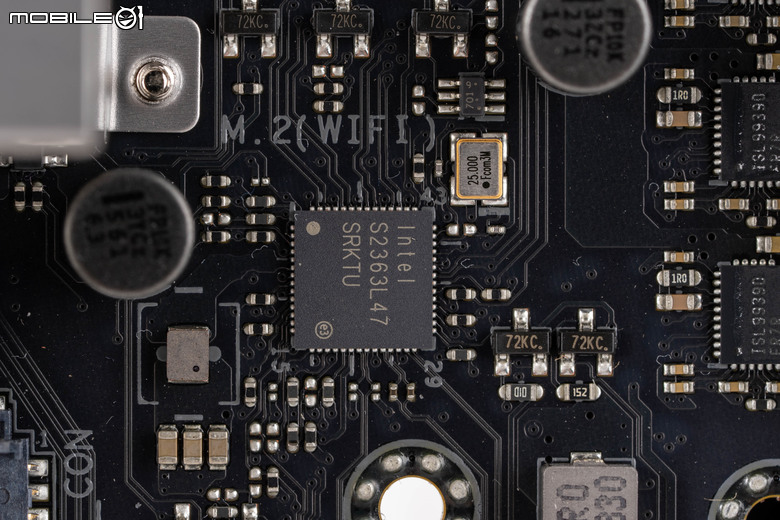

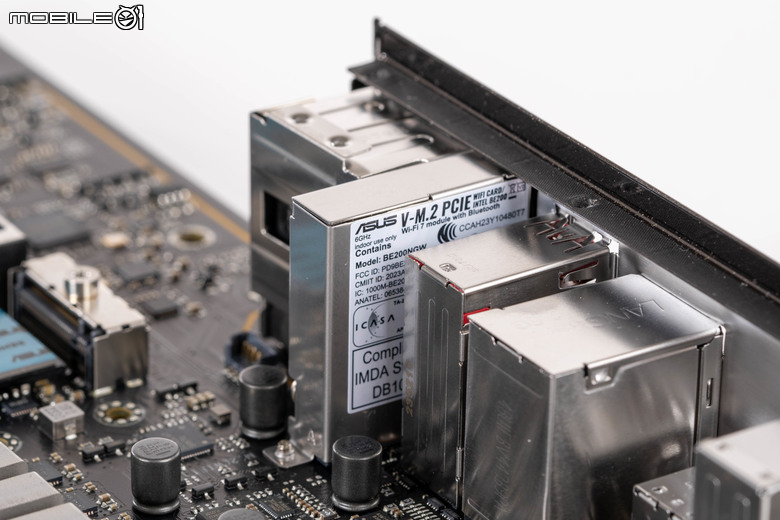

無線網路部分則是採用 Intel BE200 WiFI 7 無線網卡,提供 2x2 的天線配置,支援 320 MHz 頻寬,最高傳輸速率為 5.76 Gbps。藍牙部分則是支援 5.4 規格。

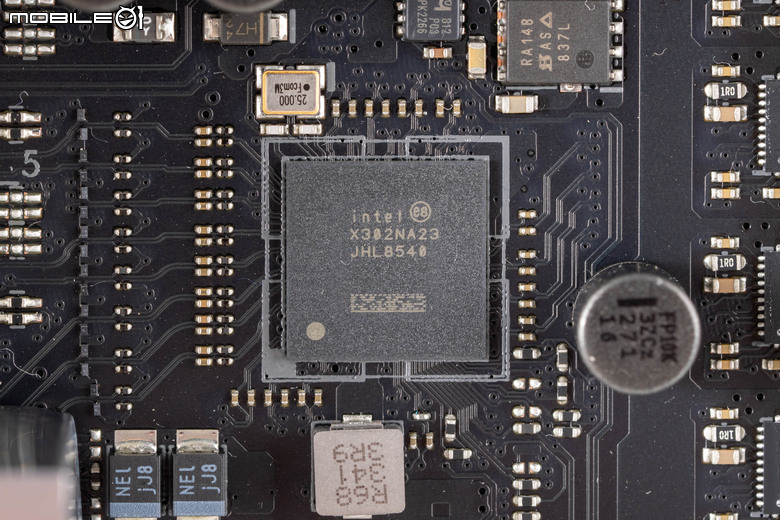

Thunderbolt 4 部分則是透過 Intel JHL8540 晶片提供,目前也沒有別的選擇。

Thunderbolt 4 部分則是透過 Intel JHL8540 晶片提供,目前也沒有別的選擇。

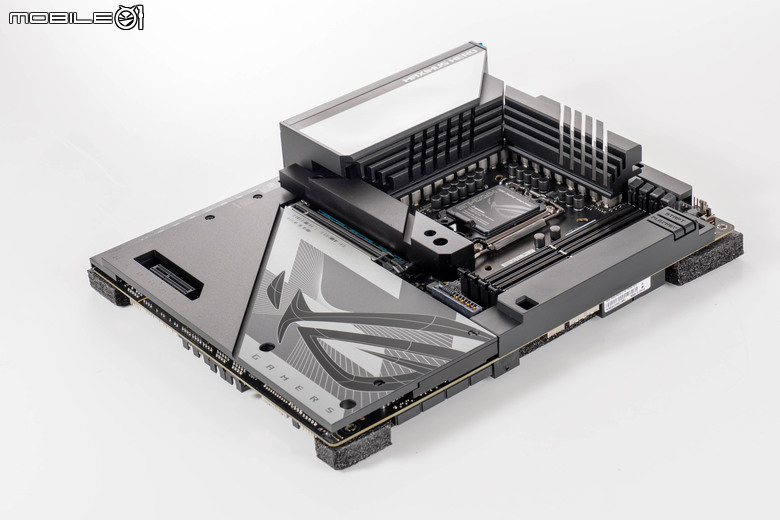

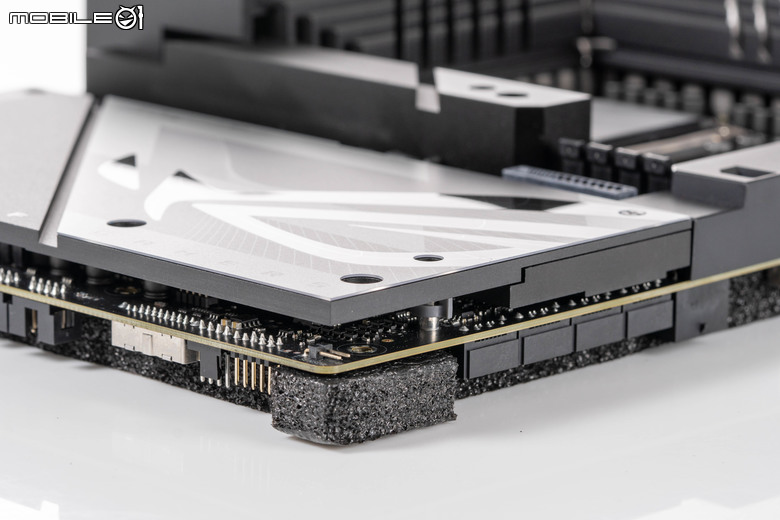

接著轉過來看 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的背插設計,在背面 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板並沒有護板的設計來保護針腳,所以在安裝的時候建議將盒裝內附的泡綿先墊著免得不小心壓到背插針腳導致針腳彎曲。

安裝 BTF 背插主機板時的建議作法,在安裝正面元件(如 CPU、SSD 或是記憶體模組)時,先將盒裝內附的泡綿墊著以免直接壓迫背面連接座與針腳。

墊著泡棉墊的情形。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的背面上方配置,右方為兩組 ATX 8 Pin 處理器供電插座,中央有一組 ARGB 燈效連接針腳、左側則是處理器 4 Pin 輔助風扇電源插座、AIO幫浦電源插座以及一組機殼風扇電源插座。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的背面上方配置,右方為兩組 ATX 8 Pin 處理器供電插座,中央有一組 ARGB 燈效連接針腳、左側則是處理器 4 Pin 輔助風扇電源插座、AIO幫浦電源插座以及一組機殼風扇電源插座。

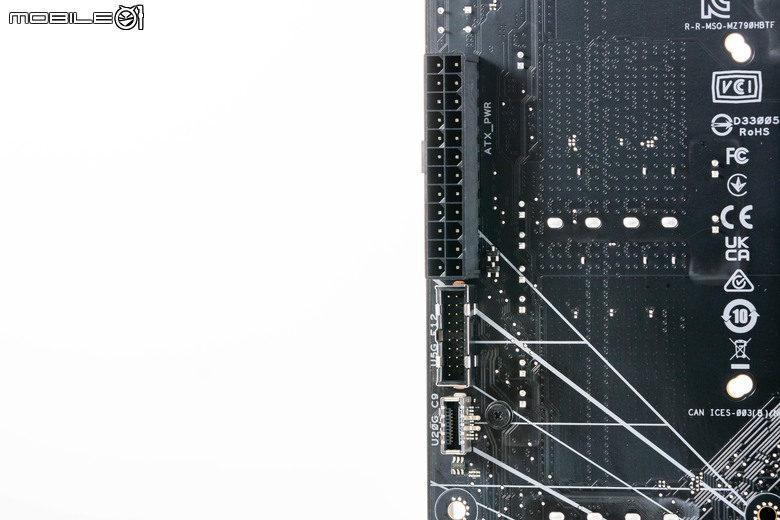

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板左側上方則是 ATX 24 Pin 電源插座、USB Type-A 5Gbps 前面板連接埠、USB Type-C 20 Gbps 前面板連接埠。

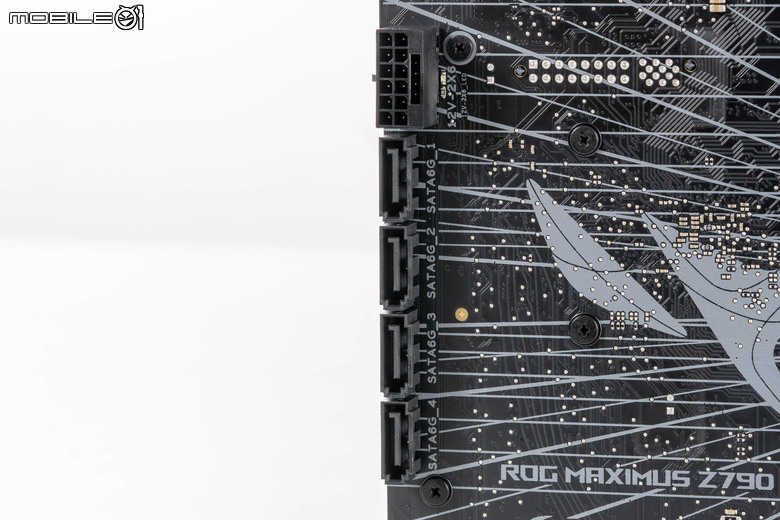

左側下方則是有提供一組 12V-2x6 顯示卡電源插座,轉接電源給正面的顯示卡高功率插槽,下方還有四組 SATA 6 Gbps 介面連接埠。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板下方連接針腳的相關配置,由左至右分別是機殼前面板按鍵連接針腳、水冷幫浦連接針腳、USB Type-A 5Gbps 前面板連接埠、兩組 USB 2.0 連接插座、三組機殼風扇 4 Pin 電源插座、兩組 ARGB 燈效周邊插座、一組 RGB 燈效周邊插座以及機殼前面板音效插座等。在這部分因為大多數針腳都沒有保護外殼,所以安裝時不僅要小心避免壓到或是撞到,也要小心拿主機板的手部要被扎傷,總之就是多注意啦(陳拔血淚談)。

至於 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的效能表現,等最後完整裝機時再來一起看。

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡

接下來來看顯示卡的部分:ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡,這張顯示卡在 ROG 推出 BTF 概念的時候就相當受到關注,畢竟將原本 12V-2x6 的 16 Pin 電源插座,改為直接透過主機板傳輸供電的 PCIe 高功率連接埠設計,雖說在規格設計上 PCIe 高功率連接埠可以承受最高 600W 的供電能力,但是透過主機板傳輸這麼高的功率,仍讓使用者不免有點擔心。(畢竟 RTX 4090 之前的名聲真的不太好....)。

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡盒裝的背面,基本上跟一般的 ROG Strix GeForce RTX 4090 顯示卡沒有太大的不同。

盒裝內容物包括顯示卡本體、顯示卡支撐架、ROG 束帶跟說明文件,因為沒有 12V-2x6 電源插座,所以就沒有轉接線的配件。

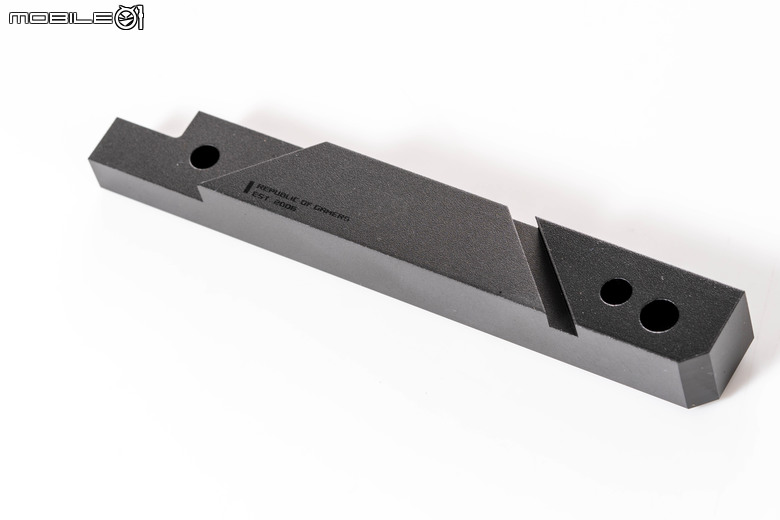

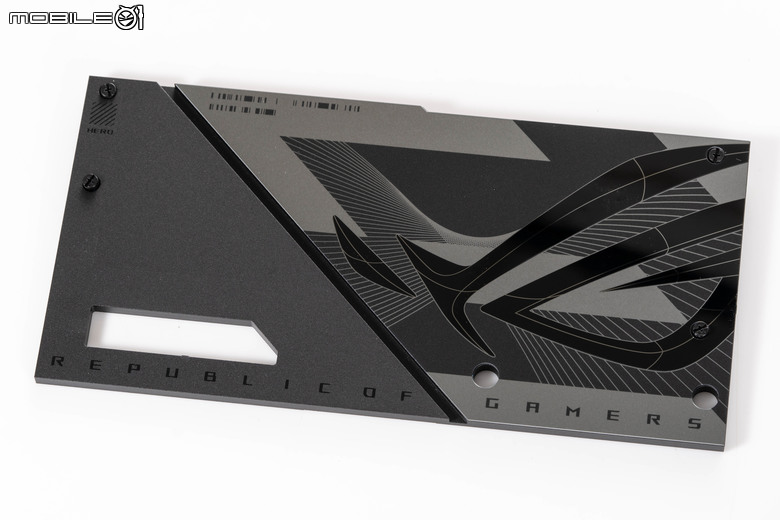

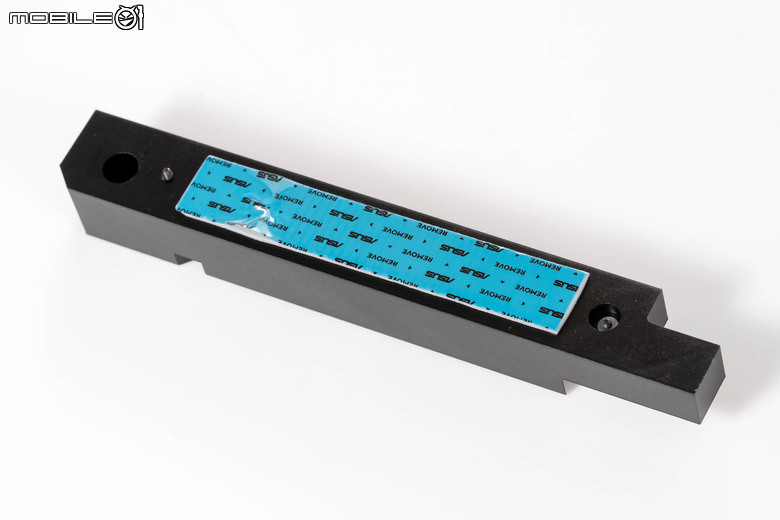

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡本體,一樣是 3.5 Slot 卡身厚度、357.6mm 卡身長度設計,基本上就是同一張卡,在外觀上唯二的差別就是原本 12V-2x6 電源插座的部分直接封掉以 ROG 護蓋代替,並且在 PCIe 金手指後方再加一截 PCIe 高功率連接埠的金手指作為顯示卡的電力輸送介面:

- 新增 PCIe 高功率連接埠

- 封閉原本電源插座位置

橫置安裝時面向外側的顯示卡側面,在少了 12V-2x6 電源插座後,側面線條變得更為簡潔。

整體壓鑄製成的護蓋、框架跟背板不僅能提升顯示卡的卡身強度,後方的大型開口也能讓尾端風扇氣流直接通過散熱鰭片與導管,提高散熱效率。

開口格柵上的 ROG 敗家之眼設計是一定要有的。

尾端一樣有這個世代 ROG Strix GeForce RTX 顯示卡的環形燈效設計,ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡在這部分還提供了兩組 4 Pin 風扇電源插座,提供額外的散熱氣流來源。另外一頭則是顯示卡支撐架的安裝螺孔。

連接介面則是提供三組 DisplayPort 1.4a 以及兩組 HDMI 2.1a 連接埠。至於在性能表現部分,也同樣的將這次套組安裝完成後一起進行測試。最後來看這次 BTF 系列的另一個重要主角:ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼。

ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼

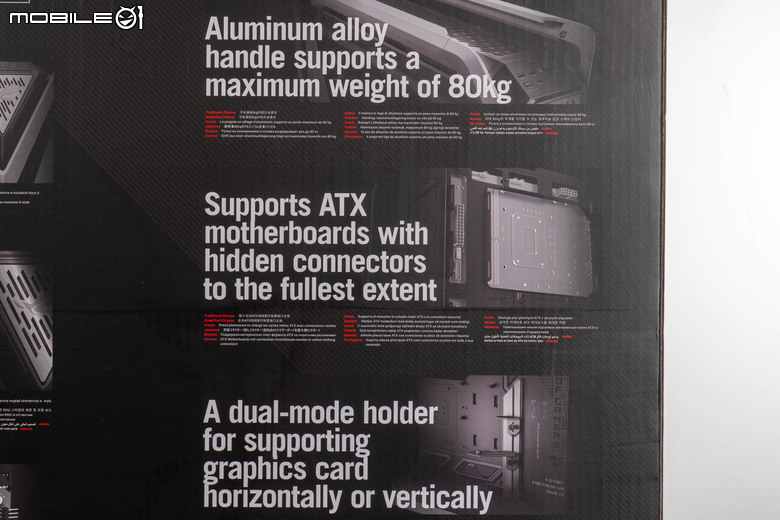

機殼可說是這次背插設計生態系中不可或缺的存在,畢竟沒有機殼上的對應開口與支撐設計,背插主機板就裝不上去,另外整體走線空間也要針對背插設計進行考量,因為背插設計主機板會因為接頭設計需要更大的背面走線寬度,如果沒有留下充裕的走線空間,就會造成主要供電連接線材大角度擠壓的情形。

ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼的外箱正面,基本上基礎設計就跟陳拔先前開箱的 ROG Hyperion GR701 機殼一樣(請見:ROG HYPERION 機殼 feat. RYUO III 360 AIO 水冷試組 高效散熱與信仰設計的頂尖結合),只是在主機板的支撐部分做出了相容於 BTF 背插的設計。而跟先前較早推出的 TUF 機殼相比,ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼較大的厚度也提供了後方較多的線材彎曲空間,不會因為要蓋上蓋板而讓線材有較大角度的彎曲。

畢竟之前就開箱過一般版本了,這次陳拔主要著重在 BTF 背插系統的相容性設計部分。

畢竟之前就開箱過一般版本了,這次陳拔主要著重在 BTF 背插系統的相容性設計部分。

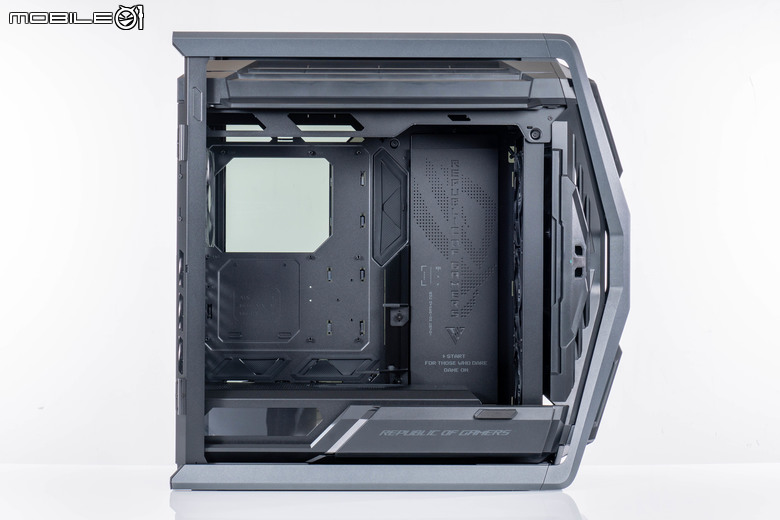

拆下側板後的情形,可以看到主機板支撐系統背板上,在上方跟側面以及下半段多出了開口跟溝槽,來相容 BTF 背插的主機板,其中下方的兩道溝槽則是對應 ATX 以及 mATX 的主機板高度,對應不同的底部連接插座位置。

陳拔找來先前 ROG Hyperion GR701 一般版本的圖片來做對比,可以看到這次 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼的孔真的開的很多。

另外一面開孔的配置,由於 BTF 開口的配置,原本在主機板背面兩組 2.5 吋硬碟安裝位置減少為一組,另外原本半透明的蓋板設計在 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼上也改為金屬設計,形狀也略有不同。

原本 ROG Hyperion GR701 一般版本的配置。

由於 ROG Hyperion GR701 機殼在原始版本上在背面部分就留下相當充裕的走線空間,加上這次 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼在背面護蓋的材質,從原本的透明壓克力改為金屬背板,相對的也縮減了護蓋的厚度,相對地增加了走線的空間,以下是實際裝機後的情形:

裝機完成後拿掉側板的狀態,可以看到少了主機板電源線、顯示卡電源線以及相關輔助排線後,在機身內部變得相當簡潔。

正側面的設計可以看得更清楚,除了 ROG RYUJIN III 360 ARGB AIO 一體式水冷散熱器水冷頭的連接線以及水冷管線外,在這一面幾乎看不到其他線材露出。

近看內部的配置,就連下方都沒有多餘的連接線材,感覺用 BTF 生態系的話,機殼高度可以再壓縮一點。

裝機完另一側的狀態,同樣先將透明側板移除,可以看到金屬護蓋的部分幾乎完全遮住了主要走線通道,只有上方的主機板處理器電源線/後方風扇電源線以及下方的機殼風扇 Hub 外露。

裝機完另一側的狀態,同樣先將透明側板移除,可以看到金屬護蓋的部分幾乎完全遮住了主要走線通道,只有上方的主機板處理器電源線/後方風扇電源線以及下方的機殼風扇 Hub 外露。

移除護蓋後來看實際的走線狀態,大多數的電源線都可以透過中央的走線通道來理線,陳拔實際裝的感覺是因為主機板以及顯示卡的電源線後移至走線通道旁邊,在整線跟安裝部分要輕鬆很多。

近看走線通道跟主機板電源插座(畫面上方位置)/顯示卡電源插座(畫面下方位置)的相對位置,這張圖就可以理解陳拔所說為何 BTF 機殼在後方走線的空間要留比較寬的緣故,因為還多出了一段插座的高度,若是空間寬度不足,就會造成電源線或是機殼前面板 USB 連接線一離開插座就需要大角度彎折的情形。

ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼在這個部分,透過原本就還算足夠的走線空間以及較薄的金屬護板設計,留下大約 3.5 公分左右的寬度可讓線材彎折,實際裝機時線材彎折的角度如下:

- 主機板電源線以及機殼 USB 前面板連接線

- 顯示卡 12V-2x6 電源線

基本上線材離開插座後,都大約還有足夠的轉彎空間,不會讓線材在接頭就呈現大角度彎折,相對的在電源供應配置部分也比較安全一點。

ROG BTF 組合效能測試

接下來就來進行整台套組的快速效能測試,以下是這次測試套組的配置內容:

處理器:Intel Core i9-14900K 處理器

主機板:ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板

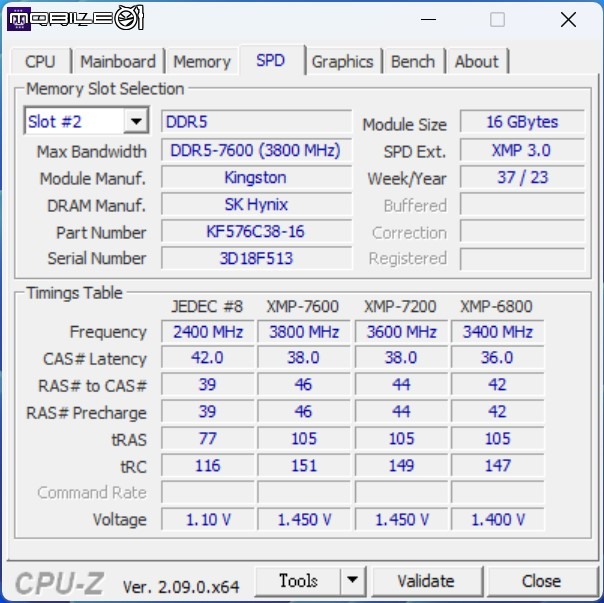

記憶體:Kingston FURY Renegade RGB DDR5-7600 16GB x2

顯示卡:ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡

系統 SSD:SOLIDIGM P44 Pro PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD 1TB

電源供應器:ROG THOR II 1000W

作業系統:Windows 11 Pro 23H2 版(電源部分採用『平衡』設定,並且關閉記憶體隔離保護功能)

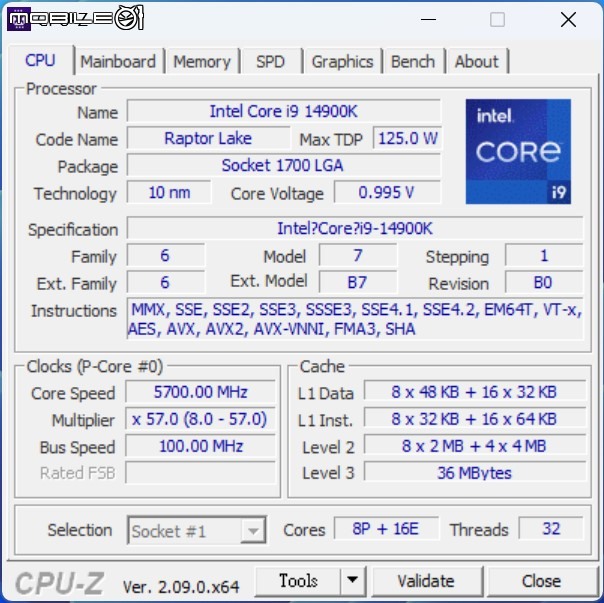

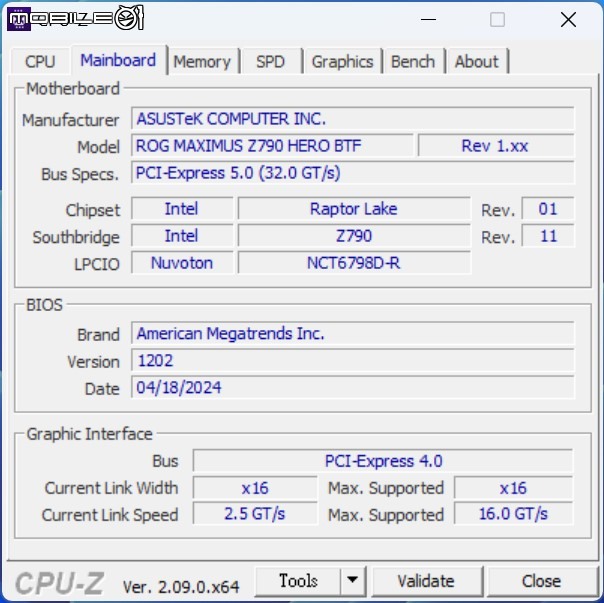

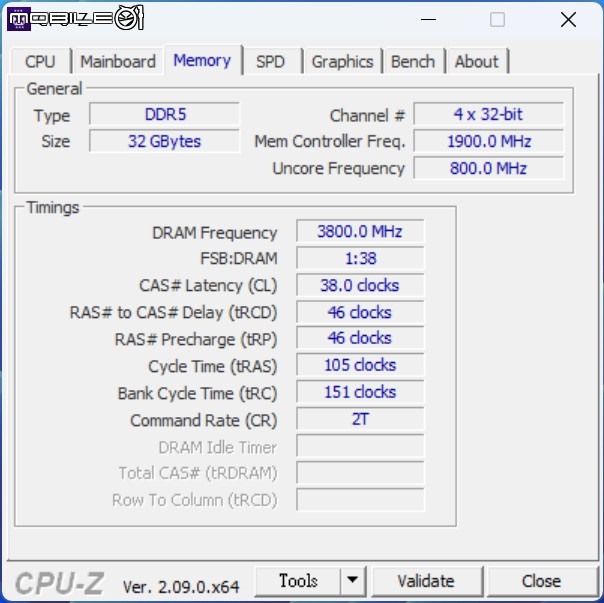

首先先用 CPU-Z 來看一下整體的系統配置:(點選可看大圖)

- 處理器

- 主機板

- 記憶體

- 記憶體SPD

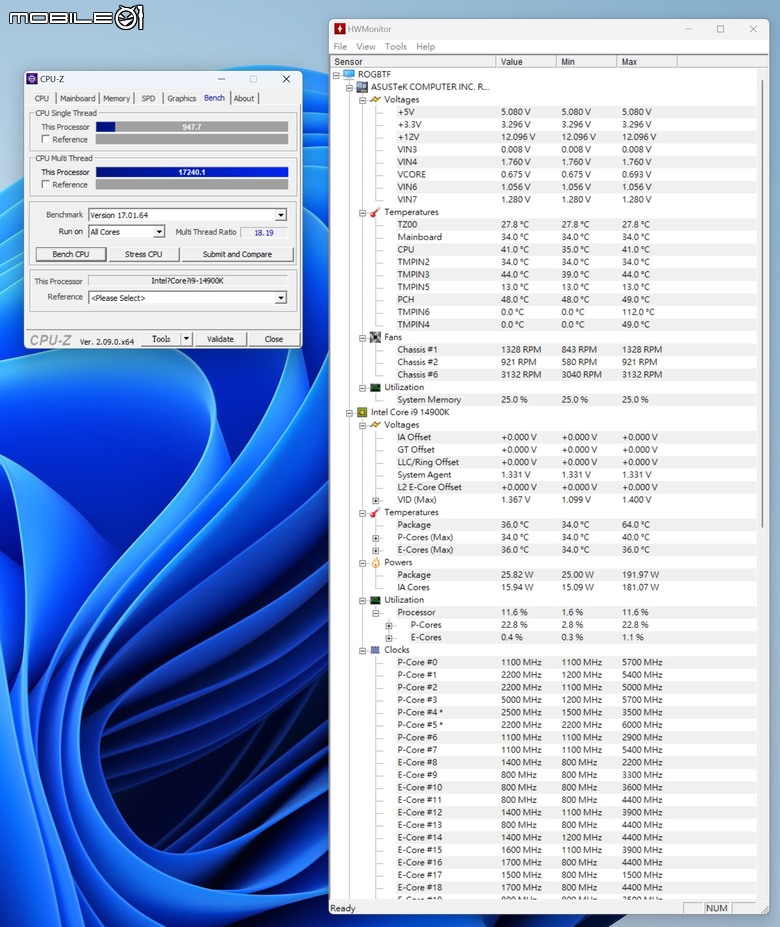

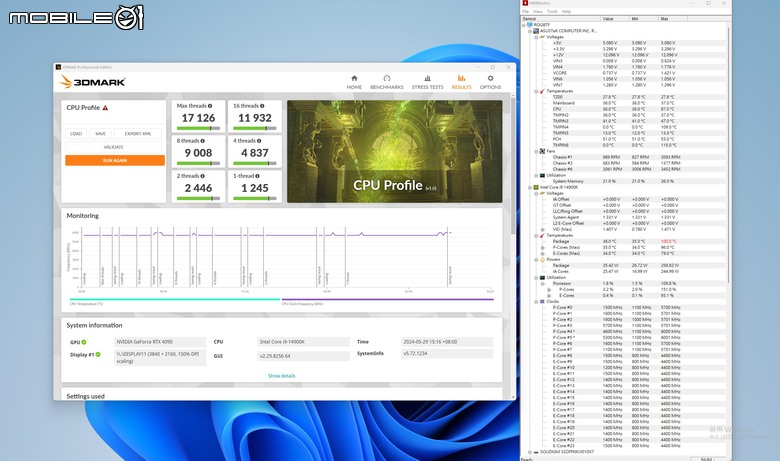

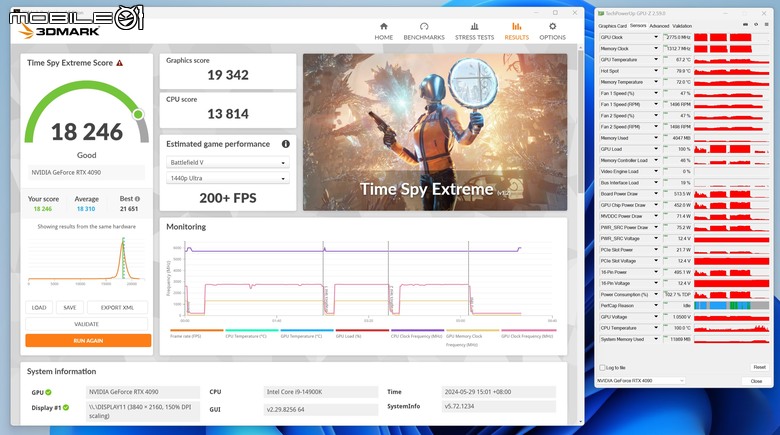

首先來看處理器效能的部分,利用 CPU-Z、CineBench 2024 以及 3DMark CPU Profile 等效能測試項目來看 Intel Core i9-14900K 處理器在 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板上的性能表現:

在 CPU-Z 的效能測試項目中,單核心部分獲得了 947.7 分,多核心部分則是 17240.1 分,跟陳拔先前在 ROG MAXIMUS Z790 Dark Hero 主機板上的測試成績沒有太大的差異,處理器最高功耗為 191.97W、溫度最高為 64℃。(點擊可看大圖)

在 3DMark CPU Profile 的效能測試項目中,單執行緒部分獲得了 1245 分,多核心部分則是 17126 分,同樣跟先前在 ROG MAXIMUS Z790 Dark Hero 主機板上的測試成績沒有太大的差異,處理器最高功耗為 258.82W、溫度最高為 100℃。(點擊可看大圖)

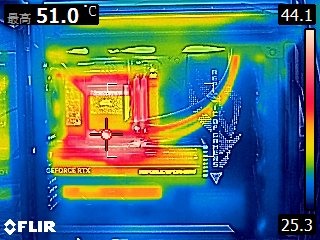

另外在整體主機板的溫度控制部分,陳拔利用 FLIR 紅外線測溫儀在壓力測試過程中拍攝了 ROG Maximus Z790 Hero BTF 主機板的表面溫度,所拍攝到的結果如下:

最熱點還是在 VRM 電壓轉換模組外露的部分,可以來到 54.4℃。

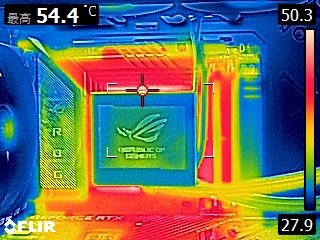

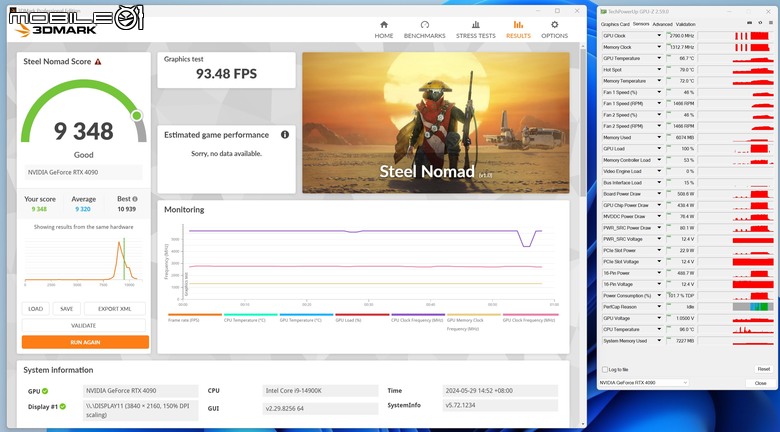

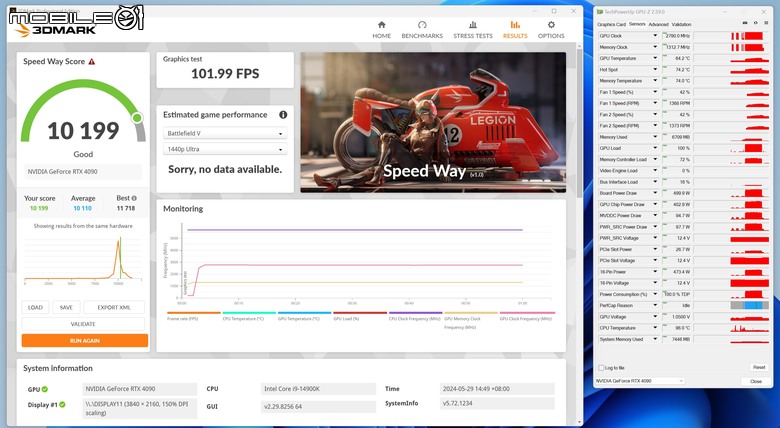

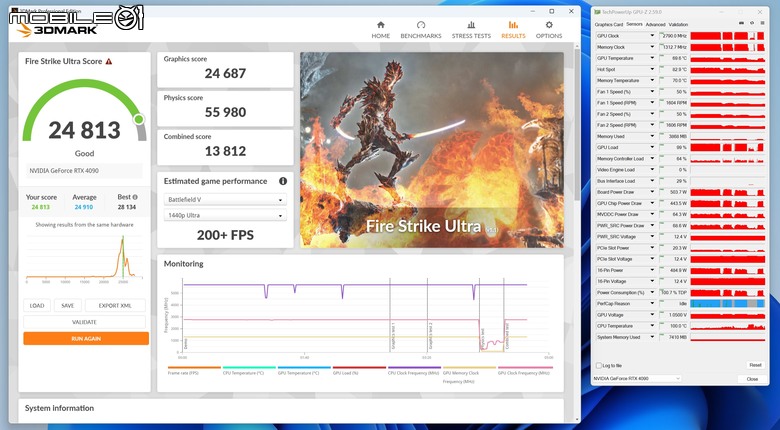

至於在 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的效能部分,則是利用 3DMark 進行顯示效能測試,測試結果如下(點擊可看大圖):

- 3DMark Time Spy Extreme

- 3DMark Steel Nomad

- 3DMark SpeedWay

- 3DMark FireStrike Ultra

ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡在 4K 解析度設定的 3DMark Time Spy Extreme 測試中獲得的成績為 19342 分(顯示卡部分),顯示卡最高功耗為 513.5W,最高溫度則是 79.9℃。而在同樣是 4K 解析度設定的 FireStrike Ultra 測試中,ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的分數為 24687(顯示卡部分), 顯示卡最高功耗為 503.7W,最高溫度則是 82.9℃,基本上跟先前陳拔測試 RTX 4090 FE 顯示卡的成績接近。至於在比較新、結合光線追蹤功能的 3DMark SpeedWay 測試中,ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的測試成績為 10199 分,顯示卡最高功耗為 499.9W,最高溫度則是 74.2℃。而最新的 3DMark Steel Nomad 測試中,ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的成績則是 9348 分,顯示卡最高功耗為 508.6W,最高溫度則是 79℃。

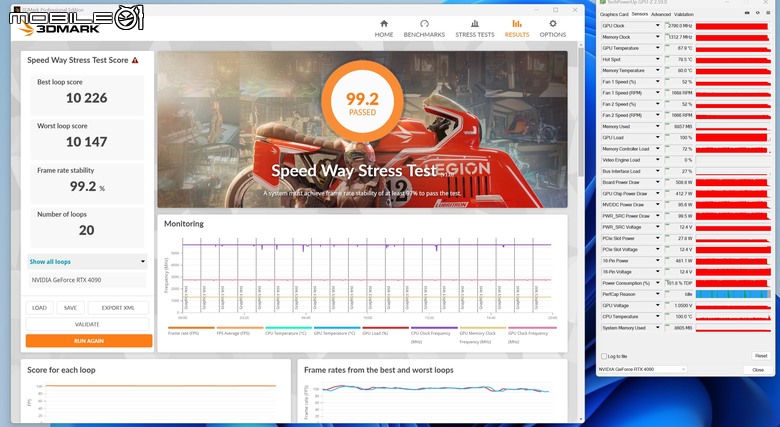

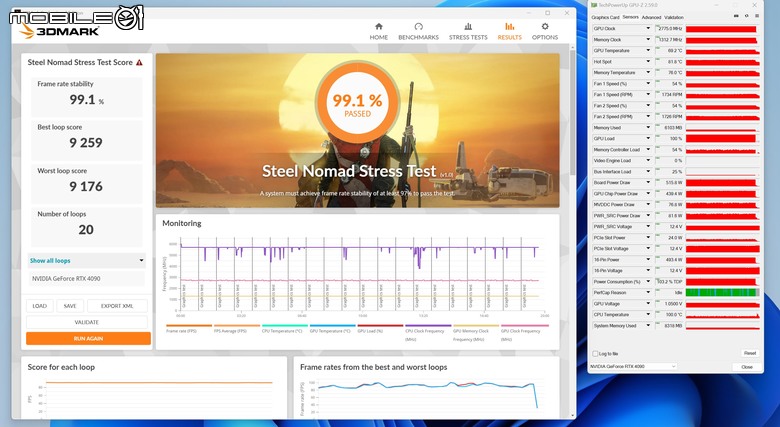

從上面的測試結果可以看到 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的 PCIe 高功率連接埠,要應對 RTX 4090 的 500W 等級用電是足夠的,另外陳拔也利用 3DMark 的壓力測試項目,透過 3DMark SpeedWay/Steel Nomad 項目進行了連續 20 次測試的壓力測試,以下是測試結果(點擊可看大圖):

- 3DMark SpeedWay 壓力測試

- 3DMark Steel Nomad 壓力測試

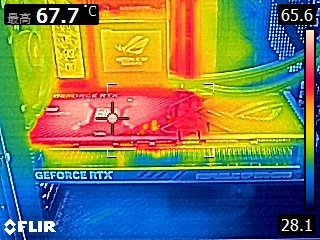

壓力測試結果 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的通過率都在 99% 以上,顯示卡溫度最高為 81.8℃(3DMark Steel Nomad 壓力測試),最高功耗則是 515.8W,可以看到 PCIe 高功率連接埠設計可以耐受較長時間的 500W 等級功耗輸出。另外陳拔也在壓力測試時,以 FLIR 紅外線儀拍攝了 ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition 顯示卡的外部溫度,所拍攝到的結果如下:

- 顯示卡正面

- 背板

- 尾端

- IO擋板

在壓力測試過程中,PCIe 高功率連接埠區塊的溫度都在 50℃ 以下,只要後方 12V-2x6 插座有好好插滿插穩,基本上應該是不用擔心顯示卡供電的問題。

ROG BTF 背插系列套組試用總結

ROG BTF 背插系列套組。

就實際裝機+快速測試的結果來看,ROG 這次推出的 BTF 背插系列套組相較於其他家的產品,甚至是自家隔壁棚的 TUF 組合,都有比較完成體的感覺,從整體主機板的配置、顯示卡的供電設計到機殼的開口與走線配置,都搭配得相當不錯,不僅在裝機完成品上給了背插系統應具備的簡潔內裝視覺,在裝機與理線的過程中也相當合理,對於 DIY 使用者來說甚至比起傳統前插設計更好安裝。唯一可惜的就是這次搭配的 ROG Hyperion GR701 BTF Edition 機殼不僅在設計上是頂級產品,在尺寸跟重量上也都是頂級規格,在安裝時真的要費一番力氣,不過隨著支援背插系統的機殼越來越多,接下來應該會有更彈性的選擇。