a58704155 wrote:

對於h大您的努力找資...(恕刪)

我倒很想看看中港路過國道那段的高架要蓋多高

再加上台中的盆地地型 往大肚山那段地勢是越來越高

這樣是不是在市中心這段的高架就要高的很嚇人

a58704155 wrote:

如果優先號誌那麼神 老胡任內為什麼不上線?

中間蓋高架才是王道,不管上面跑的是BRT還是MRT

沒錢確做個半殘BRT不如乾脆不要做

那些預算大師你們還是洗洗睡吧

sss89229 wrote:

已將2015.3.22班距調查數據以及結論放上本文末

這些資料,真的要做過調查才能慢慢得到,邊做邊學中...(恕刪)

sss89229 wrote:

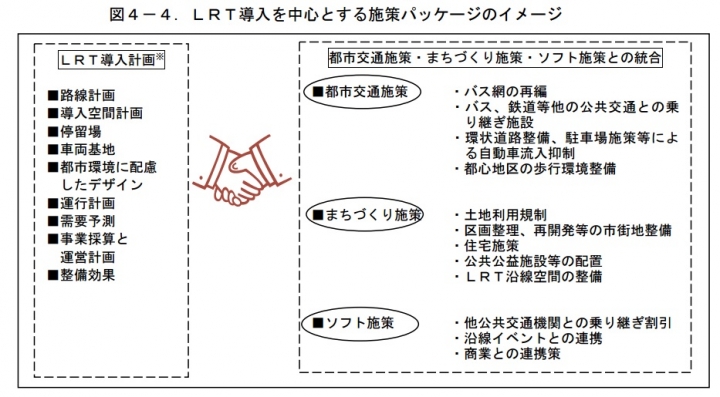

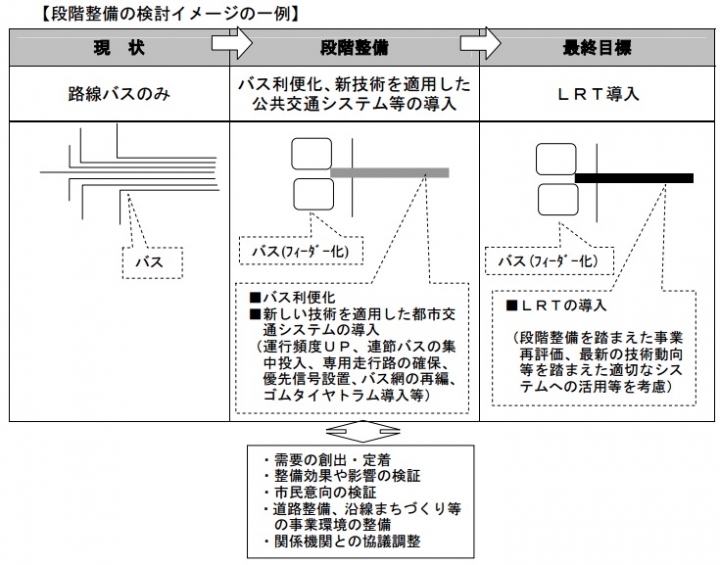

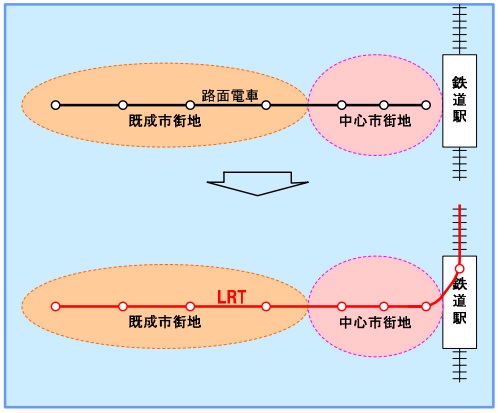

另外LRT與BRT因為運能接近,通常擇一進行,以台中藍線而言將以BRT培養運量,之後跳過LRT(其他線不得而知)達MRT,至於BRT能不能救的回來,已執政者方向來說...命在旦夕鬼

...(恕刪)