一直要扯政治不看別人文,真的有夠強大,

高階核廢料,早就已經沒地方放了,

我們台灣,

"""""""還沒處理過任何高階核廢料""""""",

"""""""還沒處理過任何高階核廢料""""""",

"""""""還沒處理過任何高階核廢料""""""",

那些還丟在電廠裡。

早就已經要塞不下了,

目前最確定他國做過的,且最便宜的方式,

是找個安全的地方,海平面往下,挖個300~1000公尺,

埋了他,但...台灣在地震帶上,埋地底,台灣是不可行的...

或等前面幾位大神說的最新科技,

得到第三方國家認證機構的證實。

台電提出的應急辦法,一是將用過燃料棒送到境外再處理, 但因費用龐大、廢棄物還是得運回台灣、不符國際趨勢…等 問題,遭國會凍結預算;另一是在核一、核二廠興建露天乾 式貯存場暫存,但尚需解決選址不當、設計不良、社會監督 不足…等問題,而未獲核准。

台灣終究必須面對高階核廢料的最終處置問題,但目前連選 址條例都付之闕如,台電規畫最快也要到 2055 年才完備建置最終處置場所需技術、調查、試驗、評估與興建 。面對 這個漫長的過程,我們必須現在就啟動社會對話溝通機制, 設法找出一個能符合民主程序與世代正義的解決方式,同時 ,也當正視核能發電所衍生的所有成本,思考如何減少或停 止繼續製造更多的高階核廢料。

天涯遊子-MO wrote:

要護航,先要讀書..

那些講用愛發電的人,心中是最沒有愛心.寧願拿8800億去做軌道建設(台灣人都知道軌道建設的涵義),也不願拿其中百分之一經費來研究兩千三白萬的改善肺健康的替代方案

..(恕刪)

您知道軌道建設的涵義?

其實,這個問題的核心,是道路設計及其提供的功能為何? 是以運送人為目地, 還是提供汽機車跑來跑去為目地?

是提供"人"流動(人流)? 還是供"汽機車"流動(車流)?

是運送人? 還是運送車輛?

因為道路面積有限,道路增加的速度遠遠趕不上小汽車的成長

如果能 採取 高承載 High-Occupancy Vehicle Systems, 就能以很少的車輛運送相同數量的人

1.不是只有高乘載車道HOV lanes

2.它還要有配套的bus rapid transit公車捷運BRT或輕軌捷運(這條車道就是一條捷運軌道, 利用公路上設公車捷運軌道)

3.還有 park-and-ride lots (commuter parking lots with park-and-ride parking) 轉乘停車場,可以讓沒坐滿的小客車停車,不要上路,停在此處, 共乘他人的小汽車,或轉乘公車。

4.可以讓乘客放棄私人載具,轉搭上BRT公車的高速公路登車站台flyer stops(Freeway flyer)

5.以法律"共乘法"來規範

(A).單人的小汽車停在P+R停車場不要上路, 駕駛轉搭公車,少了小汽車上路,汽車減量, 可行駛的道路面積就增加了

(B).小汽車轉換除轉搭公車,也可以將單人小汽車轉換為滿載的小汽車, 這樣同樣會少四台小汽車上路

(C).汽車減量, 除了道路可行駛面積增加,CO2排放下降, 油耗也會減少

(D).轉換為滿載的小汽車, 乘客如何分攤過路費, 油錢?這種規範駕駛和乘客的權利及義務都由法律(共乘法)來規範

這是Amsterdam的萊頓街Leidsestraat, 這條街很窄, 一樣走輕軌

汽車到哪裡去了! 都進了停車場 !

這條路就變成一條高承載車道, 載具是輕軌電車!小汽車被置換了!

這是Amsterdam的P+R Sloterdijk 橋下停車, 上方就是捷運Metro/火車Train共用的高架軌道, P+R旁的地面有公車bus/輕軌Tram, 在這裡進行交通載具轉換

1991年, 德國明思特市政府出版了一張海報, 說明相同的60個路人,當載具不同時, 佔用的道路面積不同

60個人駕駛60台汽車,佔滿整個巷道

但是一台汽車佔用的道路面積,卻可以停10台腳踏車,或42台折疊式腳踏車

但這60個人,只要一台公車就能全部載走

這60台汽車若能置換為1台公車,整個道路空間就空出來了!就不塞車了! 也就是實施HOV高乘載車道/公車專用道/輕軌/MRT

但是,"變換載具" 的核心精神是轉乘, 必需要有一個Park+Ride(P+R),非高乘載車輛(小汽車沒坐滿)就停在P+R外圍停車場,換乘大眾運輸,把人送進來就好,汽車不要進來塞車

在這個概念之下,歐洲國家/日本,土地面積小,道路面積會大幅分配給大眾運輸,給自行車,給行人使用,而縮減汽車/機車的空間

限縮汽機車的路權,就有car-free zone禁車區,congestion charge,P+R 等等規劃,注重的是人流, 不是車流,是以人為主的觀點

這是為何要軌道建設? 輕軌可以二節/三節....兩列輕軌最多可以併聯為10節車箱 , 電力沒有空污的問題

電力也要用發電廠的電? 但是發電效率, 高於私人載具

電力公車的能源效率,高於油車/天然氣, 電力公車是柴油的3倍

能源的花費, 電力公車只有柴油的 1/2

日後維修, 柴油車的花費更是高於電力公車

對於污染及CO2排放, 差距更大

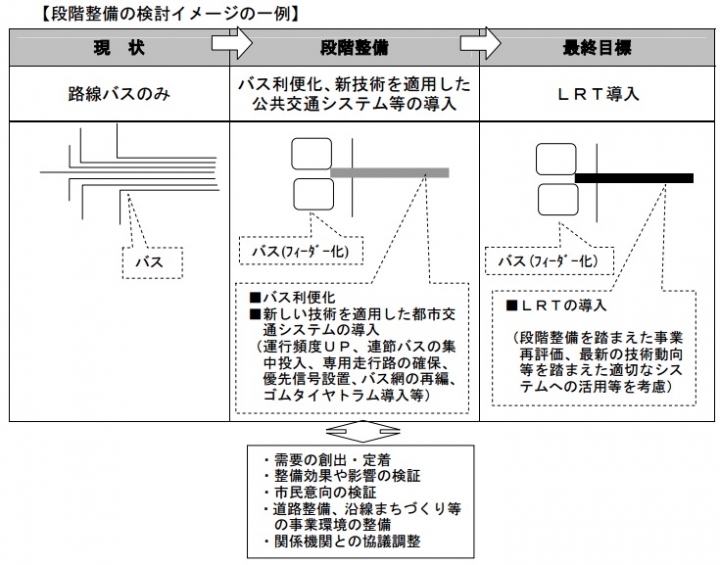

其實這個概念是這樣

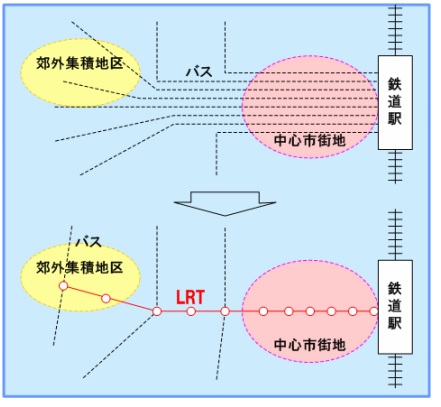

第一步バス(巴士),走很多條車道, 先集中成一條(幹道公車, 公車專用道)

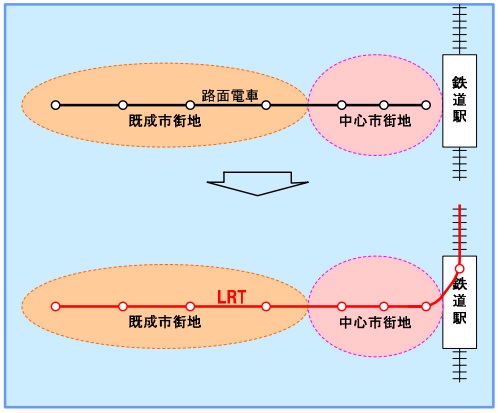

現在新的LRT, 則是輕軌/火車 直通運轉

共用的軌道成為軸線, 由軸線再輻射出去

這個軸輻路網(HUB & SPOKE)概念早已付諸實行, 已經在歐洲國家實施30年以上了

最重要的是一定整合台鐵路網,不要重複投資,有1+1的效果, 軌距必須和台鐵相同1067mm, 新式輕軌電車Tram-Train這種車是可以停火車站上/下客,所以台中綠線很可惜, 還是以舊思維來蓋, 沒有和台鐵軌道"直通運轉"的可能

例如這是荷蘭海牙中央車站, 這是鋼構高架, 這台火車輕軌能走在海牙市區的路面上, 也能走火車鐵軌到鹿特丹

共用鐵道之後, 少蓋很多鐵軌, 少很多立柱, 台鐵的路線能延伸到市區, 台鐵就不是只有軸線, 還能輻射出去

這是荷蘭海牙中央車站,藍色這台是雙電系的 Tram-Train 輕軌電車, 這個電車不只跑海牙市區, 它的路線可以跑到鹿特丹, 就是同一列車離開市區後,進入原本火車的鐵道(共用軌道),延伸到鹿特丹, 轉乘方便,利用率就能增加

也能停路邊上客,和公車一樣

軌道系統就是在減少空污, 節能減碳

台灣到現在都還沒處裡過高階核廢料,

連面對也沒去面對,還躺在哪,

預算也沒編過(指"處理"),只編其他可行的,

用期待新技術能解決核廢料,

又不去投資支持核能源產業,

根本就抱著僥倖、等人來救的心態。

更扯的是,抱著這個心態,還要扯發電做的爛,

燃煤發電十年一直都是那個量,現在才因空氣差說火力發電多差多差

。

。(天然氣沒有那帥氣的懸浮微粒,只有溫室氣體)

herblee wrote:

您知道軌道建設的涵...(恕刪)

推超仔細的說明

不過我個人認為,以現在這個時間點,如果像是台北那種已經有現成很方便的大眾運輸路網的前提下,繼續發展大眾運輸(軌道建設)是合理的,基於現有的基礎,繼續發展下去繼續完善。

但是像台中這種軌道運輸才剛起步(文心捷運都還沒通車)

也許該思考別的可能性

我不是反對大眾運輸喔

而是在十年、二十年前,面對都市交通擁擠的狀況,能做的就如同你文中所述,減少車流量,發展大眾運輸

但在現在這個時間點,我認為如果一個還沒有建立起基本軌道路網的城市

是有其他可預見的方案的

自動駕駛,這已經是可以預期,很快就會問市的技術了。

以台中來說,現在才要規劃捷運,預計下一條線要15年後才會通車(可預期20年都未必能通車,15年大多是第一個車站落成之類的概念,或是通車幾個車站,再繼續往兩端延伸,一條路線延伸完成大概要20~25年)

但是現在全球的預測,自動駕駛在十年後就會上路了,15~20年後就會普及

所以現在這個時間點,也許台中可以考慮別的可能性。與其把預算投入在捷運上(而且那還只是第二條捷運,離路網還很遠,台中要發展到像現在台北那樣的路網密度,再40年都做不到)

不如乾脆把資金用在現有道路的養護、規劃與新闢。並且投入全市交通號制連線、車流即時資訊、收集分析、所有路口監控等建設

一方面在未來幾年的時間,利用更有效率的道路使用(透過即時車流分析+ 號制控制)以及新闢道路等,作為自動駕駛上路前的緩衝

然後同時將資金投入自動駕駛的研究。只要自動駕駛一上路,就快速引入。

自動駕駛車會是下一個世代的交通解決方案。

台中在現在可以選擇要走老路,承擔十幾年的交通黑暗期

或是先以緩衝的方式加強現有運輸能力,並將道路規劃朝自動駕駛適合的方式

然後等待自動駕駛技術上路後快速普及

sicmbl wrote:

我也知道軌道交通是減少汽機車排放廢氣。

但輕輕問一句軌道運輸電能那裡來?

沒有核能,還不是火力發電, 所以住在火力發電廠那些人就該死?

核能當然有風險,但相較其他發電方式是比較乾淨而沒污染。

只可惜,核能議題,在台灣變成政治議題,在沒有配套措施之前就貿然推行無核家園,造1現在空污問題,台灣人民自找的。

...(恕刪)

前面已經說明, 使用電廠的電,比用小汽車引擎發電,推動電動馬達, 或使用柴油產生動能, 能源效率會比較高

核能絕非是乾淨而沒污染 ? 沒污染? 那烏克蘭車諾比核電廠 / 福島 都不必徹離, 都能繼續住?

車諾比核災已經30年了, 問題還沒解決,輻射值嚴重超標4萬5千倍以上,方圓30公里內,2萬4千年都不適合居住。 現在還要蓋新的石棺, 耗資21億歐元(約712億台幣)

福島要用冷凍輻射水成輻射冰塊來防止外洩, 至今沒成功? 大概要 200 年之後

台灣核電廠的燃料棒至今都沒有處理 ? 都還放在核電廠內 , 可是電都用掉了,燃料棒都留給子孫處理?

這一代的人用電用掉了, 核廢料卻留給下一代 ,污染沒處理? 不是沒污染???

能量是不滅的, 不是只有燃燒的空污, 提煉鈾原素到燃料棒? 以海水降溫? 同樣有溫室氣體排放, 發電要整體減量, 抑制,朝向綠色能源

但是

地熱? 要找到對的熱源地點,難? 還要打深井

潮汐發電? 發電機要固定在海底,台灣有颱風, 機組會被海沙淹沒,

風力發電, 最好放在台灣海峽上 ,在陸地上? 會被抗議太吵

水力發電? 沒那麼多水庫,發電量也不夠

太陽能?

生物能(沼氣)

要怎麼選 ?

選核能?只要發生一次, 北北基全毀? 幾萬年無法住人 ?

燃煤是不得以的選擇, 可以改天然氣, 但是效率還是比私人載具的油車要好一些

yagami7215 wrote:

自動駕駛,這已經是可以預期,很快就會問市的技術了。

以台中來說,現在才要規劃捷運,預計下一條線要15年後才會通車(可預期20年都未必能通車,15年大多是第一個車站落成之類的概念,或是通車幾個車站,再繼續往兩端延伸,一條路線延伸完成大概要20~25年)

您知道軌道身兼承重軌及導軌二種功能 ,電車一定是依照軌道行走, 不會偏向!已經是汽車所謂的"自動駕駛"了

電車不會像公車/小車, 不知何時靠站/靠邊 , 突然變車道又衝到最左邊轉彎?

電車不照軌道走就會出軌

yagami7215 wrote:

以台中來說,現在才要規劃捷運,預計下一條線要15年後才會通車(可預期20年都未必能通車,15年大多是第一個車站落成之類的概念,或是通車幾個車站,再繼續往兩端延伸,一條路線延伸完成大概要20~25年)

台中那是重軌, 不是輕軌, 這就是老舊觀念, 輕軌不必大車站, 多花那些錢蓋車站

只有在軸線上蓋車站, 輻射出去的路線只要招呼站牌,在路邊就能登車, 建制速度會快很多

yagami7215 wrote:

但是現在全球的預測,自動駕駛在十年後就會上路了,15~20年後就會普及

所以現在這個時間點,也許台中可以考慮別的可能性。與其把預算投入在捷運上(而且那還只是第二條捷運,離路網還很遠,台中要發展到像現在台北那樣的路網密度,再40年都做不到)

'軌道"沿固定路線行駛,早就已經是汽車所謂的"自動駕駛"了

私人載具是要抑制的, PRT 的能源效率遠不如LRT

自動駕駛是不可靠的, 文湖線所謂自動駕駛?每車還是要派一個工作人員監看 ? 不幸, 台中綠線又使用了相同不穩定的系統

yagami7215 wrote:

不如乾脆把資金用在現有道路的養護、規劃與新闢。並且投入全市交通號制連線、車流即時資訊、收集分析、所有路口監控等建設

一方面在未來幾年的時間,利用更有效率的道路使用(透過即時車流分析+ 號制控制)以及新闢道路等,作為自動駕駛上路前的緩衝

然後同時將資金投入自動駕駛的研究。只要自動駕駛一上路,就快速引入。

現在就有"交通"的問題 ?

穿在身上的衣服 , 只能穿著改

政策要連續, 前面做了一個不符BRT規則 的 自稱BRT(BRT放錯車道) , 後人無法延續 ,在原路基上改為 LRT

前面的綠線做錯了, 只能穿在身上的衣服邊做邊改

yagami7215 wrote:

自動駕駛車會是下一個世代的交通解決方案。

台中在現在可以選擇要走老路,承擔十幾年的交通黑暗期

或是先以緩衝的方式加強現有運輸能力,並將道路規劃朝自動駕駛適合的方式

然後等待自動駕駛技術上路後快速普及

還沒有成熟的?受請恕無法憑估? 完全沒有標準?

但是輕軌卻是早已依照設定的路線行駛100多年了

德國 曼海姆Mannheim

Spurbus + Strassenbahn Mannheim 德國

請看公車直接開上火車軌道

不過,這是電力公車 + 導軌(在側邊, 公車也是沿軌道前進)

早就能達成 自動駕駛

兩側加上導輪 + 地面導軌, 就會成為導軌公車, 在台灣就變成是捷運木柵內湖線

再說另一個例子, 下面是法國諾曼地的首府Caen, 地面導軌公車(膠輪式輕軌)

Caen的GLT系統,偽裝的很好, 看不出來是一台電力公車

通用汽車電車陰謀(General Motors streetcar conspiracy)

是美國流傳的都市傳說。由美國政府檢察官Bradford Snell所提出。1974年Snell在美國參議院公聽會上所作的證言形成的陰謀論。

陰謀論指稱在1930年代,通用汽車、泛世通輪胎及加州標準石油等企業聯合買下了一間叫全國城市幹線(National City Lines, NCL)的運輸公司,並透過NCL逐漸買下全美各主要城市的有軌電車,然後拆除,以公共汽車取代。

接著透過減班、停駛路線、只汰舊而不換新等策略逐漸消滅全美各地的大眾運輸系統,迫使民眾沒有其它選擇,只能選擇自己駕駛私人轎車及使用高速公路,有利於通用汽車及旗下輪胎廠, 並最終演變成今日美國公共運輸系統極端落後不發達的局面。

1970年代兩次石油危機帶來的油價飛漲、私人汽車無限擴張所帶來的交通壅塞與環境汙染等苦果使得美國人重新認識到大眾運輸的重要性,並開始反思拆除路面電車系統的必要性,許多城市開始翻新或重新引進現代化的輕軌系統,但要完全恢復從前的軌道系統預估要花上數萬億美元的代價。

台灣同樣有這種迷思, 是交通主政者都是拿美國為範例的思維??或是不知美國是大眾運輸非常落後的國家? 還是台灣汽車公司有同樣壟斷市場的影響力?

台灣在日本時代, 有許多台糖的小火車路線, 當年如果保留,更新軌道及車輛, 就會有足夠的路網

還有機場捷運,其實只要 利用原有機場旁的的林口支線鐵路「桃林鐵路」, 拉到桃園機場內, 乘客就可以由機場搭到台鐵的桃園站去轉車,不必等20年,路線也不必九彎10拐

台中過去有后里通清泉崗的 甲后線鐵路, 填成自行車道

新竹市的鐵道路, 過去就是 新竹機場的貨運鐵路 , 現在填成馬路了

這是公視的節目 城市的遠見

德國魯爾工業區

herblee wrote:

核能絕非是乾淨而沒污染 ? 沒污染? 那烏克蘭車諾比核電廠 / 福島 都不必徹離, 都能繼續住?

車諾比核災已經30年了, 問題還沒解決,輻射值嚴重超標4萬5千倍以上,方圓30公里內,2萬4千年都不適合居住。 現在還要蓋新的石棺, 耗資21億歐元(約712億台幣)

什麼年代了還在扯車諾比...

當第一代飛機飛上天,沒有不掉下來的..

如果你拿第一代飛機的可靠度來彰顯現代客機的危險性...你覺得有多少人會覺得你是智弱? 但是,這就是你的邏輯。

很多人說核電廠一旦發生事故就完蛋了,那麼,飛機掉下來的時候,基本上也是完蛋了,但是,你坐不坐飛機?

空污殺的人,比核事故殺的人,多了好多個數量級啊!

內文搜尋

X

,但全台都太低。

,但全台都太低。