最近不少磁磚碰共消息. 每年冬天都層出不窮.

研究親友群碰共原因:

1. 室內溫差急速變異太大. 如寒流時外出未關門窗.

2. 施工不良.

3. 縫隙太小.

4. 磁磚本性. 5年以上就原因不明的發生.

5. ....

有人碰共後乾脆改鋪厚重的天然石材(2公分厚+無縫美容). 如花崗石/化石等(常見於大飯店/豪宅).

也有人. 預售時就客變. 全部室內鋪天然石材. 一勞永逸.

...............

新竹沿海和彰化拿下全省髒污第一名. 頭前溪/鳳山溪/客雅溪應是禍首.

政府應好好規劃淨化及偵測家庭廢水/各工業區的廢水排放. 重罰.

自來水也是取自溪水. 除淨化更應檢測是否含重金屬/各種毒物..

除廢水外. 還有各種廢氣. 包括各工業區的有毒揮發性毒氣管制及偵測.

humi88 wrote:

國外大樓是有藝術文化外觀設計的. 也不會蓋的棟距小到互遮天際線/日照權.

國外大樓多集中市中心. 商業為主. 如辦公室/百貨公司/展覽館....

住家則大多是安靜的純別墅/透天住宅區. 還謝絕商業行為.

大姐您的觀念真的需要作些修正, 西方人居住的環境並不是就是您所想像的, 以下是一些例子:

紐約曼哈頓靠近中央公園的住商大樓:

倫敦市中心的住商混合大樓:

因為地點都位於市中心, 這些案子通常都走高級有管理的檔次, 價位也遠高於市區以外的住宅區. 還有這些大樓的外觀設計好像也沒什麼特別美觀的地方.

連我比較熟悉的紐西蘭首都威靈頓, 許多人選擇放棄周邊的住宅區而住進市區大樓, 因為需求的增加, 開發商甚至把幾十年的舊辦公大樓改建為住宅.

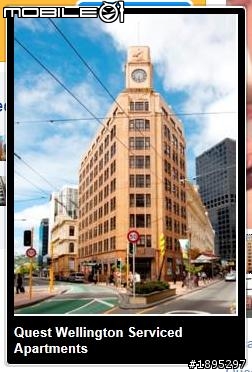

威靈頓這棟管理式公寓曾經是銀行大樓:

威靈頓新的住宅大樓, 跟隔壁的住宅也是排排坐, 根本沒有任何棟距空間:

為什麼紐西蘭那麼好的環境, 居民會去住市區的大樓? 很明顯的西方人的想法並不完成等於大姐您的想法. 建議大姐您忙著理財之餘, 騰出些時間親身去一些西方大都市走走, 或許可以更深入了解當地狀況, 才不至於永遠停留在某種刻板印象.

humi88 wrote:

用極極少數的例外是以偏蓋全. 任何大都市的市中心都有住商大樓因應少數人需求.

( 台北也是大樓當住家. 那是地少人多不得不的選擇. )

絕大多數老外還是以住別墅/透天為住家選擇.

想請問大姐您的極少數的數據是從何處取得? 還是因為您是停留在西方人就是只住別墅的刻板印象? 紐約市有多少人住市區內? 有多少住市區外? 住在繁華的曼哈頓內的居民絕對不會是紐約市的極極少數.

30年前紐西蘭的威靈頓市中心內並沒有什麼住宅大樓的, 就如大姐您說的, 大家都住市區外的住宅區內, 但是如今威靈頓市區內處處可以看的到住宅大樓, 為什麼? 因為人的想法與需求是會改變的, 西方人也是一樣的, 現在住市區的佔少數, 說不定2~3代以後威靈頓住市區內的變成多數呢?

humi88 wrote:

住小小3房還要背負巨額貸款. 不敢生/養不起小孩.....

誰造成的??????

住小三房背負巨額貸款是誰造成的? 這些住小三房的為何不去住郊區? 應該是小三房的地點與環境比較適合這些人吧? 在台灣大多數人就是想住市區, 地點好的房價也升的快, 就算是背負著巨額房貸, 說不定很快就可回本, 還可當作以後養老資產. 如果在郊區地點又不好的話, 是否能否升值還是其次, 遇到無法預期的困難時, 想要對現都還不見得脫的了手, 那不是壓力更大? 還是一句話, 每個人有自己的需求以及喜好, 只要是當事人自己住的舒服, 何處不都可以是個溫暖的家?

humi88 wrote:

小3房住得舒服美滿. 當然恭賀.

小朋友漲大了. 可能需要隱私.

小朋友結婚了可能住不下了. 回娘家沒住處.

換屋時發現已是30年老大樓. (如同現在的老公寓)

??????

?????

小朋友長大了會想跟父母住的已是稀有動物了, 如果拿老外來作例子吧, 許多老外當小孩年齡到達16~18歲後, 基本上是會趕小孩出去自己住的, 不然就是開始收小孩住在家裡的房租. 就算是小孩還在上學, 照樣是要小孩去打工, 賺學費與房租, 因此老外從小就比較獨立, 也根本沒什麼傳家好宅的觀念, 反正就是自己經濟能力有多少, 去選擇適合自己的地點與環境就是了.

在新竹市15~20年屋齡一些知名度較高的大型建案, 到現在為止還維持的不錯, 也還挺搶手的.

荷蘭村 1999

椰城 1998

梅竹山莊 1997

春福聯合國 1995

再給個10年這些建案是否會像大姐您說的那麼慘? 就讓時間來證明吧.

humi88 wrote:

新竹這麼小. 祇有炒作區和非炒作區. 都是市區. 各有需求居民.

新竹都是市區? 大姐您這句話可能說的太滿了些吧?! 新竹市區的確是有擴充往牛埔與東區的趨勢(我個人也並不認為這些是市區), 但硬是要把南寮以及香山一帶也叫作市區的話, 我相信會買單的人也是極極少數的吧?

內文搜尋

X