wogosong wrote:

中路馬路真的太小了當...(恕刪)

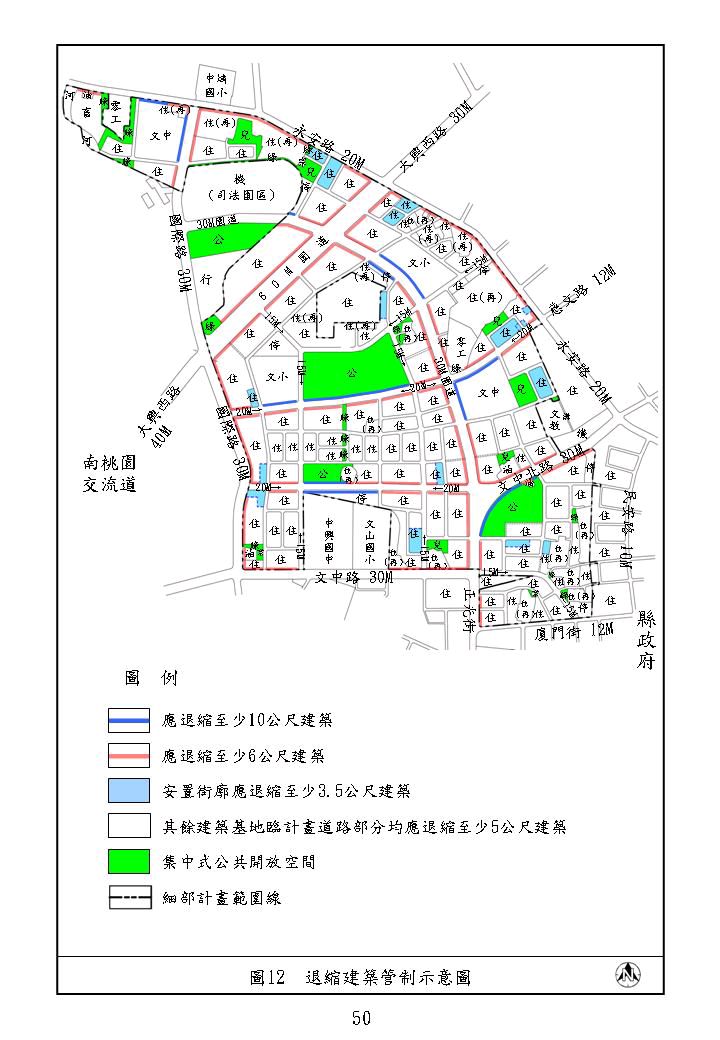

如果理解沒錯的話,只有少數是退縮3.5公尺,其他臨路至少5公尺退縮,臨大馬路則是6公尺或10公尺(學校跟公園)退縮。

當每個建案都退縮出人行空間,加上窄馬路設計,步行的連貫性與可及性就會很好,對於小孩與老人的安全性與舒適性也會提高。

我也是開始推娃娃車才發現人行道超難走,所以現在對此沒感覺的人,可能要想想,人會老會病甚至會殘,可能是朋友、家人甚至自己,某天也許就無法繼續悠閒開車生活,而開始輪椅生活,人行道是這樣的話,真的就只能待家裡了。

分享一下之前住在藝文特區,推娃娃車在南平路上,時常卡關的照片,路燈+機車是魔王關呀!這是上週五才拍的,因為父母住在藝文特區,所以時常過來。

windmill4007550 wrote:

加上窄馬路設計,步行的連貫性與可及性就會很好

其實南平路就已經有夠窄了,符合你說的要求

但任意橫越南平路,不危險嗎?

還是非常的危險

因為關鍵只要有車就有危險

到底要在哪設重劃區,才能達到樓主所說任意走在馬路上沒有危險

我很好奇

退縮是看路的幅度

也就是路越寬,退縮越大

行人的空間就越大

中路的街道不夠寬,退縮就不用太大

這也就是為什麼台中路寬,但行人的空間不會輸桃園

看看台中重劃區人行道夠寬,馬路上劃的車道也為開車的人思考的很周全

一點也不衝突

桃園的路很窄,且多處街道沒設人行道

桃園的學童只能勉強走在水溝蓋上,克難的人行道上

像這樣的窄路,學童若能任意穿越,又何必設欄杆呢

誰能保證路窄衝到馬路上也不會有事?

只要有車,就有危險

開車的人看到路上有一堆學童嘻戲,不會捏一把冷汗嗎

到時發生交通意外,是要怪樓主嗎

路人能不能走的安心,安全

還是要仰賴都市計劃為行人留給的空間有多少

和路寬路窄關係不大

桃園路窄,安全嗎

台中路寬,危險嗎

反而是桃園的路人危險性較大吧

因為桃園鬧區有八至九成街道都沒有人行道

即便有設人行道也因為不夠寬,對行人行走舒適度也大打折扣

台北中山北路的人行道夠寬,人行道上即便規劃了機車停車位,也還是夠路人走

寸土寸金的台北、台中都有辦法生出空間出來滿足多方需求

(開車的人,騎車停車的人,散步的人,騎自行車的人..)

樓主卻一昩的以路人為主,犧牲其它用路人的權益

難道不能共贏嗎?

中路的路窄是固定了,其實對用路人和行人的方便性見仁見智

一昧的說路窄對行人有幫助

就好比設計師剪壞了頭髮

硬要拗說這樣的造型才是最先進前衛,實在難以認同

而且別忘了,機車這種交通工具是不受路窄限制

Inspector wrote:

其實南平路就已經有夠...(恕刪)

沒錯!台中都發局的城市規劃能力的確非常好(我也認為絕對優於桃園,台中都發局網站做的真好),對CBD的設計也非常適切,寬大的馬路加上寬大的人行道,市容景觀也很美,道路也非常安全,特別對車而言。

目的就是讓人車快速到達每一棟建築內部,或者大公園內部,完全是根據車的尺度所設計的區域。讓這裡集中大型商業建築可以吸引周圍50-100公里範圍的車流至此消費及辦公。

在CBD即便是寬大的人行道,目的也是讓人快速地進入建築內部。這種人行道真的只有穿越功能,安全、舒適、美觀,但無趣。

它會故意設置一個廣場,但阻止任何有趣事物發生在廣場(除非是它自己設置的),讓你看著商場漂亮的立面,心裡泛起一股感覺,進去逛逛吧。在這裡,所有的設置是根據人的消費心理而設計消費行為。

同樣寬大的人行道放在住宅區,當然是很好。自己居住範圍建築立面有一間間獨立商店,可以自由探索,有吃、用、玩,也可以什麼都不做,只是看著人來人往。同時,可以有更寬用途,診所、藥局、學校。

但同樣寬大的馬路放在住宅區?先看看路寬造成高傷亡的證據吧!

馬路寬度與致死率是有關係的。墨西哥城的证据表明,交叉路口行人横穿马路的最大距离每增加1米,行人遭遇交通事故的频率最高会增加3%(Duduta等2015)。每新建一条车道也会增加所有严重事故的数量(Duduta等 2015)。研究发现,街道宽度和街道弯曲度与受伤事故的关系最为密切。街道宽度增加时,每年每英里交通事故会出现激增。最安全的住宅区街道宽度为7.5米(Swift,Painter和Goldstein 1997)。

為何這顛覆某些人的觀念,特別是駕駛的觀念,路越窄不是更容易發生碰撞嗎?萬一有人衝出來呢?

但特別的是,恰恰是駕駛的這點注意,讓車速自然放慢了,讓駕駛不再假定一路暢通無阻而任意加速了,就是要讓駕駛很辛苦地不斷注意路邊走的那個人到底要不要過馬路。

提高車速會限縮駕駛的注意範圍,且和駕駛的心裡狀態有很大關係,當駕駛感到安全舒適時,速度提高是很正常的,但若駕駛感到不安,則會自然降速,降速本身就能降低傷亡,再加上不安感讓駕駛注意路邊狀況,光這點就能降低事故率。

巷道在台灣定義就是人車混用道路,當然是平權使用呀!國外稱此為共享街道,網路上資料一堆,汽車也可以使用喔!只是長期以來漠視行人路權罷了。

汽車在巷道理應降速至可注意人行狀況,而非指責行人為何跑來給你撞,這是最好的解決之道,共享街道已經是許多城市活化舊市區道路的共識了。

我也覺得學童很可憐,走那小小的通學道路,太克難了。如果可以,應該直接封街,讓學童走路上學可以安心是最好的。但,不可能對吧,所以進入此道路的車輛應自覺降速至30km以下。

台灣很多學校醫院都有立牌了,但駕駛會乖乖降速嗎?不會!駕駛也是人,也會鑽漏洞,就跟車少時行人會違規穿越馬路一樣,人少時駕駛也會違規加速通過,傷亡通常都不會發生在尖峰時段,都是在人少車少的時候傷亡最嚴重。

不是外國人特別守法,即便德國也知道駕駛與行人這種偷吃步的心理,所以會從情境上轉換駕駛心態,例如撤除號誌、標線,道路地面舖裝成人行步道,讓駕駛自然覺得這是人走的路,自然地降速。這點國內還在學習。

汽車駕駛最希望的是將人隔離在人行道上,頂多穿越馬路時可以允許行人走在斑馬線,在車商贊助的媒體煽動下,政府、學校、行人本身都配合了。人車分流感覺是最安全的,卻葬送不少冤魂在道路上。

因為在怎麼分流,還是有穿越的需求,而分流的安全感與偷吃步的心態,就是這致命馬路陷阱的真相。而這需要駕駛的注意、自覺降速,因為一旦發生事故,這會同時保護駕駛與行人。

21世紀是城市的世紀,城市承載的是人,而非車。人才是應該被允許可以在城市裡面自由探索的主體,而非車。許多城市已經證明抑制車輛這項策略帶來各方面利益,經濟、健康、低能耗,甚至更好的提升所有人的幸福感。

共享街道(肯定也是窄馬路、密路網的基本原則)就是共贏的方式,許多城市都開始採用,列入街道設計導則裡面,網路很多資料,可以參考看看。

高雄市政府參與ICLEI時,承諾將啟動全球永續發展目標(SDGs)、新城市議程和巴黎氣候協定中與城市運輸相關的目標。將透過下列策略來達成我們對永續都市運輸以及生態交通的承諾:(以下為摘錄,有機會可以上網查,括弧內是我的註解)

• 將為大多數人服務的交通方式置於優於私人車輛基礎設施的地位。(未來道路設計會優先考慮行人、公共交通、自行車系統串聯、最後才是私人車輛,而且就從現有的路面做起)

• 考量人和貨物的移動,而不是車輛的移動。(私人車輛是低效交通工具)

• 倡導無車的生活方式,降低對擁有私人汽車的慾望和需求。(不再強調擁車優越感,將道路更公平地向城市所有市民開放)

• 訂定目標為每 1000 個居民至多擁有 150 輛汽車的計畫,且這些汽車主要為共享汽車 。

• 藉由交通寧靜策略來降低車輛速度。(2018年台灣有八個縣市開始試辦交通寧靜區)

• 提升對交通擁塞的容忍度,以避免新建道路的公共投資。

• 藉由徵收高額燃料稅、過路費和提高停車費等方式,製造使用私人車輛的負面動機。

• 在 2025 年前將石油交通工具從城市中排除。

• 避免因引進自動駕駛車輛而隔離公共空間。

其中“提升對交通擁塞的容忍度,以避免新建道路的公共投資。”意思是高雄不會為了塞車就拓寬道路,我覺得這點最有趣,也就是說以後別拿塞車來要求我加路拓寬,勞民傷財還浪費我高雄寶貴的城市平面空間。

“藉由徵收高額燃料稅、過路費和提高停車費等方式,製造使用私人車輛的負面動機 。”這點許多歐洲城市上世紀就開始在做了,這可能跟歐洲許多中世紀建築路窄有關,總不可能為了車子拆掉中世紀建築吧,但車子又非得要進入城區,那只好靠一些方法來抑制車輛進城,這部分是我的猜想。但現在也成為全球城市學習的方向。

“在 2025 年前將石油交通工具從城市中排除。”只剩七年,高雄市政府很狂呀!也看得出高雄的野心,相比之下,桃園的確速度很慢。桃園得先確認每個市中心的串聯策略才行。

串聯這點鄭文燦有在做,看看上任後新增幾條公車路線就知道。從168路開始,這是統聯新競爭廠商,運營串聯虎頭山休閒公園、大有區、藝文特區、內壢的黃金路線,當時藝文特區早已移入十多萬人口,想到內壢居然需要到桃園火車站轉車。

五隻羊對此毫無知覺,因為桃園客運是家族企業,民眾轉乘需要多花一段票價,可以提高企業利潤。目前看到桃園客運車體外裝內裝更新,變得更舒適,完全是在統聯投入全新公車競爭之後才跟進的。

藝文特區的居民被當成次等公民,還不只這件事,特區內的豪宅,佔住的是承諾居民的影城與購物中心。我不是說鄭文燦做得很好,我說的是,開放公車營運路線做的很好。

“避免因引進自動駕駛車輛而隔離公共空間。”這點是從車行道路分割城市空間的經驗中學習到不能重蹈覆轍。當城市為了讓車行順暢,在城市規劃中放入巨大路幅,就已經確認將城市分割為二。

巨大路幅造成行人穿越時巨大心理壓力,導致城市市民有人長時間,可能達到數年,不曾跨到大寬路的另一側,城市因此失去最寶貴的功能,那就是“交流”。

一條500m窄路可在10秒內讓上千人跨越至另一側,達到城市交流功能,換成汽車能有如此高效嗎?將汽車城市轉換為步行城市反而提高效能,當街道變得安全、舒適、有趣,步行意願與距離都可提升三倍至五倍。

一路看著桃園的發展

民國80年以前覺得春日路、三民路好大條,車都開好快(阿母交代,過這兩條路都要很小心不要被撞掉了)。

但一到台中看到中港路才發現靠么這路嚇死人的寬呀。

80年到84年中港路好大好寬不塞車。現在下台中玩叫我走朝馬一帶我的老天鵝呀。這塞到爆呀。

桃園區以前市郊周圍沒在塞車的,只有三民路、民生路、民族路到火車站那最熱鬧的精華區塊在塞車。

(力行市場跟那正康二街小夜市就不討論)

現在大家有錢了,到處都是車。沒辦法呀。

桃園區土地就是這丁點,也都開發的差不多了。想要有那種向台中一樣氣勢恢宏的馬路與都市景觀。應該不會有滴。

桃園就是要用心慢慢的看他欣賞他。

畢竟在桃園生活這麼久了。自有一套應對邏輯。

桃園區的美,就是沒有規劃自成一格的美。

買了就開心住下來,該塞的塞,該慢的慢,

沒事就準備台摩托車,進桃園老市區我都是騎摩托車晃進去處理事情比較多。當然能不進老市區就別進。

所以說這就是桃園區,需要你用心感受。

內文搜尋

X