君不見那仁愛路的鳳翔大樓,當年搬進去住的都是太設和太電的高層,其土木水電施做都是當時之最。

寒舍當年交屋時,也有建造本社區的營造廠員工在辦理交屋,好奇問他購買這個社區的理由,他回答:因為這棟樓的基樁有打入岩盤,這樣的房子不多。果不期然,本社區非常多住戶從事營建相關行業,包括原工地主任,到現在仍是老鄰居。

說了那麼多,只是在說明:在營造專業人士眼中的建材用料,和我們一般消費者大不相同。

既然我們對營造外行,只能用將心比心的原理:

做吃的你自己敢吃,我就敢吃。

蓋房子的你自己敢住,我就敢住。(每逢地震,就會想:主任你應該有好好監工吧,不然要死一起死了)

新板圖這個社區是他們家族要蓋來自己住的,所以都更過程中,竟然還能從原規劃的RC結構加碼為SRC。一些用料也都是以地主自用的喜好為考量,沒考慮那些有助銷售的噱頭。因為建材這種東西,整棟批入比事後自行裝潢便宜得多,而且有些建材必須新建時訂作(例如雙層Low-E 隔熱隔音玻璃),無法事後改裝。

linext wrote:

我的馬路消息告訴我...(恕刪)

不正確,是三位朱校長成長的祖厝改建才對。

板中首任校長 朱驕陽:【專文】板中首任校長朱驕陽其人其事探索雜記

延平中學創辦人 朱昭陽:流芳百世的一代教育家延平中學創辦人朱昭陽先生

埔墘及新埔國小校長 朱朗陽: 朱朗陽-腳步永不停歇的板橋校長

遷居埔仔墘

酒被收歸專賣以後,「朱源隆」號紅酒再是有名也只好收攤了。當時日本人要我父親繼續當保正(里長),我父親覺得這個職務很厭煩,加上考慮住在街上要與日本人週旋很是無聊,為逃避起見,在我進公學校之後不久,他就把家搬到板橋近郊的埔仔墘(當時叫「埠仔」,因位在蓄灌溉用永的「大埤」的旁邊,故名)。

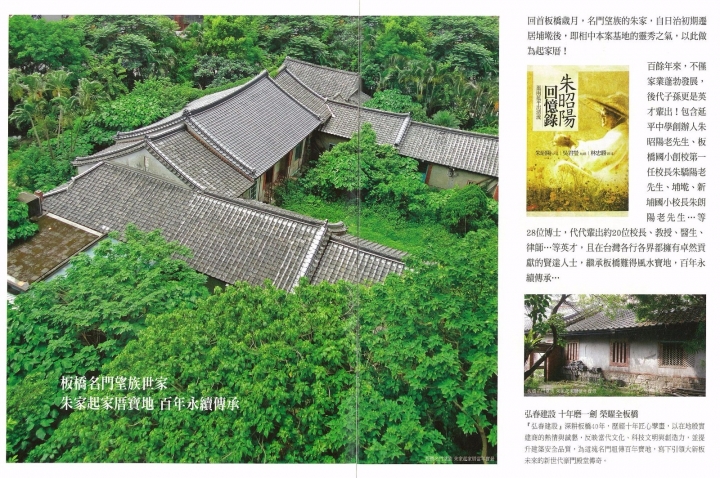

當時的人風水觀念都很重,我父親搬家之前,先請來地理師要找個好地理,準備蓋房子,結果就找到埔仔墘我們自己買的田地上,約有五、六百坪大,房子四周是「刺竹圍」前面種有「觀音竹」,矮矮的,修剪得非常整齊。蓋房子遵照地理師的建議,中間正廳三問屋頂皆蓋茅草,兩旁各三間廂房才蓋瓦片。竹圍前有蓄灌溉用水的大埤(大水池),庭院內有清澈見底的小溪流過,屋前可遠眺觀音山的美麗景色,屋後有棵百年參天的老樹,整個環境著實優雅,是地理師非常中意的地方。

我們新居正位於埔仔墘林姓宗族數十戶人家聚落的邊緣,林姓宗族友善而富互助精神,我們家的茅屋屋頂每隔數年就要更換茅草一次,林家十數位年輕的朋友,一連好幾次都組隊為我們鋪蓋,這種不計代價的互助精神,可以說是傳統宗族社會相互照顧的最後殘影,當社會環境變遷這種殘影不再復見的時候,我們為了一勞永逸,也只好把茅屋改建成為「瓦厝」了。

這房子至今仍在,我大哥的兒子耀岑住在那裡,他曾經是台北一女中很有名氣的數學老師,已退休多年。

我父親在埔仔墘還做了一段時間的米店生意,那時船直接可以從淡水開進來,把米運銷出去,不過後來米店也不能做了,我父親就退而讀書、教育子女了。

來源: http://www.taiwanus.us/MediaVideoAudio/books/older/4_05.htm,朱昭陽回憶錄

內文搜尋

X