ejan1969 wrote:又是一個4樓的賺錢案例, 好幾個賺錢案例都是4樓, 通常4樓都是最便宜, 可是當變成中古屋賣房時, 4樓跟其他樓層看起來差異就沒那麼大了, 當然價格還是比較低, 不過當初買更低阿.

再來貼一個賺錢案例,(恕刪)

摘錄部份相關內容如下:

市議員林金結表示,新板特區在2004年1月招標11塊公有地,土地標售9筆後,台北縣政府追加給予「原規定商業使用,放寬為住商使用」的優惠,1年內開發再加給10%容積獎勵,讓建商賺取暴利。

另在三峽、樹林交界的北大特區,原本是仿造國外大學城的低密度住宅區域,原規畫居住2萬9500人,但蘇貞昌為了加速開發,2003年將容積獎勵提高到80%,造成今日北大特區塞車、教育資源不足現象。

新北市議員候選人葉元之解釋,提高到80%的超級誇張容積獎勵,通常只會應用在開發難度非常高的老舊都更案,但北大特定區開發案為「全新公有空地」,把80%的容積獎勵大放送給建商,造成北大社區人口超出預期將近1倍,建商賺飽飽,人民卻深受土地過度開發之害。

********

最後一句有點意思, 這樓有不少北大特區的網友, 請問你們贊同 "人民卻深受土地過度開發之害" 這個結論嗎?

我不是北大的居民, 不過我說說我的看法, 我覺得沒有這項"圖利"政策的話, 北大特區不會有今日的樣貌, 我會這樣認為, 是因為我住的三重重陽重劃區就是個容積率200%低密度開發區. 低密度開發區與高密度開發區, 我不談好與壞, 就只談最終形成的街區樣貌, 是非常不同的.

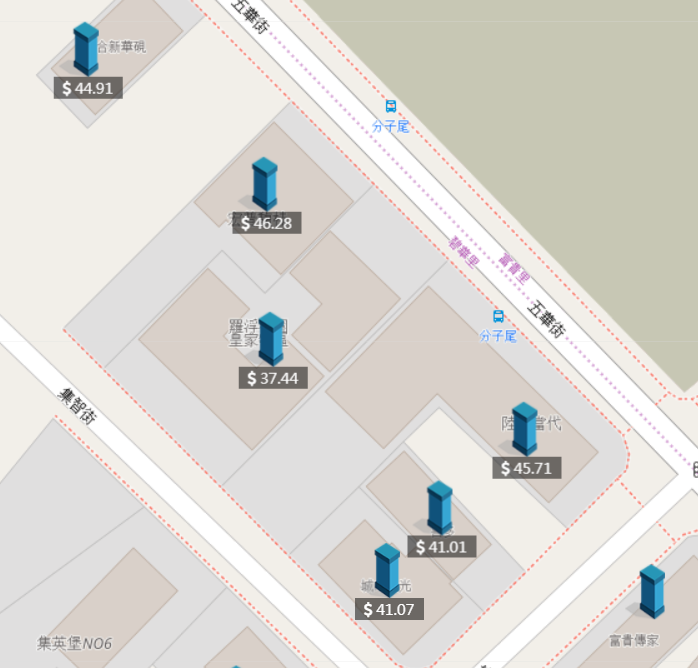

上面這張街景圖是三重重陽重劃區的代表路段五華街, 這張圖上有3個建案, 開發最早的是中間那個建案, 再來是右邊的, 最新的是左邊的, 差距5年, 由於容積率低, 吸引不了大型建商, 所以幾乎都是在地建商, 整合了幾塊地就會開發, 所以這一區的建案幾乎找不到方正地塊的, 因此很難有一致的退縮與樣貌, 看下面這張圖就比較清楚.

中間那個建案, 當初可能是怕淹水, 還特別墊高, 所以去他們家還要走幾個樓梯上去, 所以這段路不僅各建案退縮不同, 連高度也不同...

, 到現在中間還有塊地空在那裏, 原本是雜草叢生加上生鏽的鐵圍籬, 現在稍好一點, 變成停車場了.

, 到現在中間還有塊地空在那裏, 原本是雜草叢生加上生鏽的鐵圍籬, 現在稍好一點, 變成停車場了.圖利與否這個界線很難說, 有利可圖才會有大型開發案出現, 要不然就是一堆小地塊空在那裏, 在地建商其實大部分就是地主, 或是關係人, 說好聽是整合, 其實就是大家聯合開發, 最後賣屋分錢, 沒有誰會出高價去買別人家的土地, 只有大型建商為了整合大塊土地會出高價去買, 大型建商才有能力與財力賣大型開發案.

再來看新板特區, "放寬為住商使用" 這種圖利現在來看就是個壞政策, 真的只能說可惜了這塊寶地, 現在雙北市政府都突然覺醒了, 交通匯集之處最好的用途應該是商辦或商場, 而不是什麼共構住宅, 所以現在改推TOD了, 大眾運輸導向型發展(Transit-oriented development,簡稱TOD), 主要指以大眾運輸樞紐和車站為核心的同時,倡導高效、混合的土地利用,如商業、住宅、辦公、酒店等(摘錄自wikipedia)。

新板特區做為新北市的政治中心, 軌道運輸匯集之處, 交通條件與地理位置其實比信義計畫區更好, 現在這樣專屬TOD的寶地變成了一堆賠售住宅集散地, 除了唉, 還能說什麼呢? 假如時光倒流, 這兩個地區同時維持原本開發政策, 那北大也許就是個一般般的重劃區, 但可能換來一個完全不一樣的新板特區.

ejan1969 wrote:

早上剛好查到了一條2018...(恕刪)

e大這篇分析條理分明,在下相當認同,5分奉上

如重劃區,若一開始沒誘因,就不會有大型建商願共襄盛舉

而新聞熱度不夠,就不會有投資客進場卡位

一個早期開發處女地,建商沒辦法吸引投資客進來,那建商遲早也會退出;相對導致整個重劃區停滯緩進

當然,這樣好壞必有正反看法評價

不過以在下看法,倒是認為

早期投資客多是好事,可以支撐建商繼續開發

成熟期投資客多,常常會受經濟環境影響,成敗皆因

社、政、經好時,投資客可以從容退出,多捧多,也不會太多觀感不佳流言

轉壞時,變成多殺多,長期自住無差,反正終其一生,最後留給子孫繳稅 哈哈

投資客的心理層面最易受外在因素影響,擔心血本無歸;風吹草動、常常不計成本殺出

看似對造成地房價影響

然而

一賣勢必有一買,退場的賣家倒可以使有需求自住客,以低於行情價獲取平日似難得的中樂透

這波超級大疫情,原本很多空手者,以為在平日在01版面所造口業,終沒白費舌唇,可大出一口伺機進場

怎奈千撥萬算,疫情還沒退燒;整個房市火燒現象,反沒當年SARS那般急轉直下的大量便宜貨可得

印鈔、印鈔、印鈔

這才是經濟層面的假象,幣值貶了

工廠停工損失,必須在市場獲得彌補

工廠停工,有些原物料難尋,成本提高了,最後也得在終端出口價做調整

大量游資在找出口,可你薪水沒漲,資本家是不會有絲毫動搖;繼續擴張他們的勢力,能買的、能炒的、只要在借貸還款日前獲利就是贏家

留下的物價上漲荼毒,使得殷實人的口袋存款,都在每一波印鈔過程,無形中變薄而不自知

只怪政府不打房,讓房價過高,卻從沒想在經濟變動環境中;不動產才是不懂投資、理財唯一能守住存款的工具

玩金融遊戲,華人是難敵得過歐美所創的遊戲規則,況且人家還有強國勢力可支應印鈔

這也是自古以來,為何華人社會熱衷房地產之業;尤其處這時代的華人

每每看經濟起飛後的陸人,在各地炒房也不是沒道理

i.BD wrote:是啊, 我是真的覺得那些一直喊的人要多做功課才行, 第一步就是要理解政府的做事方式, 政策的執行方式, 台灣是法治國家好嗎? 要做什麼得先有法源依據才行.

只怪政府不打房,讓房價過高

政府怎會沒打房? 從奢侈稅實施就開始了好嗎, 只是你不可能看到一條 "打房法" 出來而已.

我覺得那些什麼合宜住宅, 社會住宅等的xx宅之類的都只是為了塞住民意代表或是媒體之口而已, 真正影響區域房價的是資源的傾斜, 就是錢啦, 決定權不在地方, 而是在中央, 即便是台北市, 地方的稅收也只是小頭而已, 真正的大頭是來自中央的統籌分配款, 而交通建設更是大頭, 幾乎6成以上都要來自中央.

這幾年新北市捷運為什麼能一直蓋? 這不就是資源的傾斜. 新北市這幾年的重劃區為什麼能一個接一個, 遍地開花, 你以為要搞重劃區是地方政府自己說了算? 內政部營建署不用同意? 我前面也提過很多次了, 桃園捷運的動工, 桃園鐵路地下化, 難道這些靠地方政府自己就能搞定? 這也是代表中央資源的傾斜.

以上種種在我看來就是政府在打房, 只要擴大供給, 擴大交通路網, 自然能縮小台北市與外圍房價的差距, 現在不是看到逐步的成果了嗎? 要不然那些賠售樓怎能po的那麼高興?

理解政策要從高處來看, 最近有幾樓在談基隆輕軌/台鐵, 我可以理解基隆人的不爽, 不受重視的感覺, 但是我之前也貼過google的空視圖了, 看圖其實就不難理解中央的想法.

看看基隆的腹地, 再看看宜蘭的, 然後看看地理位置, 摒除故鄉之情, 假如你是中央政府要投入資源, 你會怎麼建設? 說實話, 合理的軌道建設就是該從台北拉到宜蘭, 而基隆就是留一條支線連接台北就好, 這才是資源最大化的利用. 台鐵到基隆我真覺得只是個包袱(基隆人不要打我呀, 就事論事而已), 或許弄條真捷運給基隆, 然後換取廢掉台鐵會是比較兼顧情理的一個solution.

民主社會有好有壞, 說難聽點, 就是選票決定人選, 選票決定資源, 主政者要有政績, 政績最快就是來自於建設, 要有地呀, 其實新北還有很多可以開發的, 譬如網友提過的板橋浮洲, 三峽三鶯線上也有地, 當供給越多, 房價差距自然越會被拉平.

在下曾說過,交通建設的延伸,才是拉近城鄉距離的平衡線;好比三環三線、機捷、高鐵..

過去台北市房價(或許20、30年前亦如是,雖幣值大到單價差5、6萬就很可觀),因外圍進城的交通沒有很便利,使得房價總是高不可攀

況且過去台北的生活機能,因仍處在實體交易經濟;不若現在電商平台興起,很多商品只要在家透過指鍵完成交易,取貨

當交通網往外擴建後,台北外圍第一排地區板、中、永、三..等率先受益,漸而再外溢二、三線城市..連遠在更外圍的桃園如斯是

生活機能差異不大下,這種藉由交通可置得生活物件,已漸漸讓新生後輩們在購屋思考上,對新重劃區是未來比老舊區域更好選項

工作交通、孩子學區、健全的醫療,這三項絕對是購屋必思;倘有餘閑,那麼娛樂的影院、KTV..都可以納入選項

政府打房,必須衡量經濟面、國外情勢,採壓抑漲幅不過大

否則把房產打到金融壞帳增多、眾多有屋產者的財產縮水、導致經濟面也出問題;

只為了那才幾趴、每日在那魯空、5折團爽。有如在緣木求魚,卻把8成民眾進推陪葬,可是得不償失

現動輒千萬的屋價,以及現在的建材設施、加上還原幣值,也是跟過去甚至20、30年都不相上下

屋價之所以被作文章,不符居住正義;導因薪資不漲才是最大問題

如今萬物皆漲,獨薪資不漲;這廂刻苦圓了購屋夢,可生活品質卻下降,非人生所圖啊

只圖為生活美樂、可長年租屋應也不是人生志願吧

ejan1969 wrote:

早上剛好查到了一條2018...(恕刪)

耶原汁喔~~看他每天在螢幕那搞笑樣XD

之前很久的報導有提過新板跟北大的成功,藍營一直很吃味...選舉時當然要拿出來攻擊啊...

當初藝術大道完成,趙董可是找打老虎的來剪綵...金融海嘯時期夜奔總統府也歷歷在目

後來反而趙董在別的地方出了一堆案子,還有個自動增生的大怪蛋...

有問題早挖出來了XD

但政治人物對地方發展有無影響?

確實是有的,可以明顯感受到誰願意在地生根及深耕發展,誰只是想掛個名撿便宜來蹭的...

像很多人覺得北大應該把三峽跟樹林合為一區,不過個人覺得目前狀況最好的是兩區都會有服務上競合的關係,反而更好

個人政治上有個人喜好,但是有問題有證據就抓去關喔!

中元到了,應該也是有心擔任管理眾人之事的人,兵家必爭之地吧.

而北大之所以成為北大,是因為台北大學...跟新板的定位明顯不同

個人覺得沒有一個好就一個成為一般的問題,反而青埔的定位...則似乎有跟新板一較高下之姿

這就是先前提的地方特色的差異

內文搜尋

X