夜市這種更具本土文化色彩的商場,能否從建築設計角度來創新一番?

我覺得對設計的難度挑戰會更大. 無論官員還是人民,應該都要有一種<凡事皆可設計>的觀念,藝術中心可以設計,但和商業活動息息相關的夜市何嚐不可來創新一番? 林志玲可以變名模,民婦打扮一番也可以讓人驚豔不已.

國外許多教堂皆是建築經典之作,而教堂本身也發揮了公眾社交中心的功能.

反觀台灣經數十年的建設,但在硬體建設上,觀念上似乎仍不脫離<運動中心><民眾活動中心><藝術中心><紀念館>...等範圍.說到底,台灣的文化面似乎缺乏一種底層精神.官員的觀念沒有深入台灣底層的文化活動.我覺得這纔是問題所在.至於台灣的底層文化活動有那些?這又是另一個複雜的問題.但不深入思考,就不會有答案.

之透視圖面(怎麼感覺大家都在討論第二名阿= =)

此案外觀跟其他大師相比,還算是樸實

看過評審委員的評論後似乎該設計對於內部劇場空間機能規劃相當實用創新,

好像也不錯,不是嗎?

台灣適合比較務實些的建築

而且也劃出了攤販的格子,算是蠻用心的喔

記者出身的Koolhaas對於社會的觀察力還算敏銳

畢竟士林夜市的基地環境的確是比較特殊

建築設計上也有著需要對夜市尊重與保護的層面存在

就這方面來說 我倒覺得Rem Koolhaas的project趨於合理

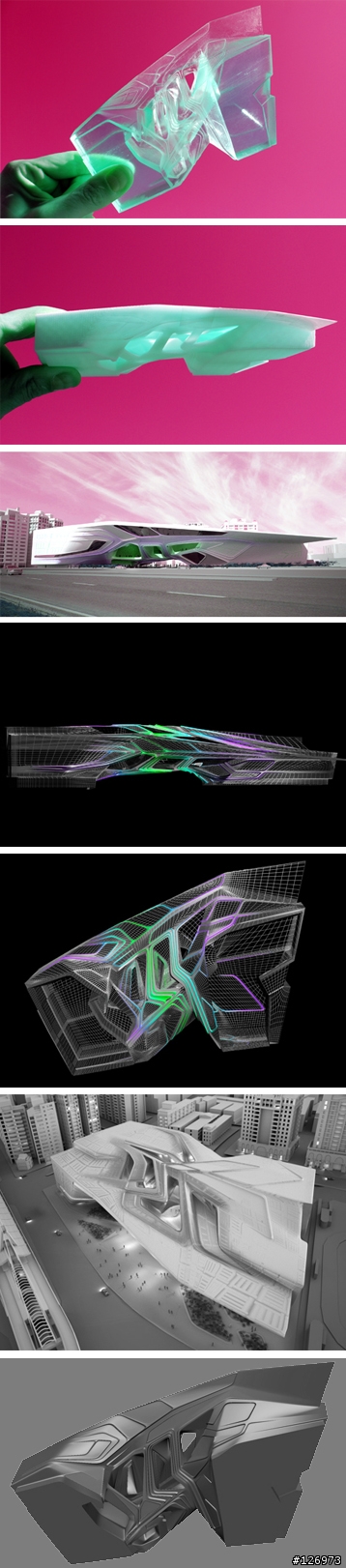

第二名Abalos+Sentkiewic的類似飛碟屋

朔造了很成功的最大觀景面建築,

但我覺得它這麼龐大的量體,相形之下也抹殺了士林夜市的存在

其他 像是外太空飛行物降落在士林類的設計..嗯

以下是另一位佳作的PROJECT

(Zaha Hadid?I guess)

不過..約1300萬美金的設計費感覺真的是偏高了

台灣建築師加油阿~什麼時候這種大餅才輪的到自己吃呢?

azs8926012 wrote:

而且也劃出了攤販的格子,算是蠻用心的喔...(恕刪)

不好意思,不是故意要抬槓。

因為台北藝術中心旁邊就是士林夜市,所以攤販的格子就不是那麼重要。

重要的是能否發揮藝術中心的功用,而外形,個人也是覺得很重要。

建成圓環失敗,就是似忽略了是要以吃食的攤販為準,外觀再漂亮,也是中看不中用。

我想成功的攤販,對於商店要如何經營、配置,可能比建築師還專家,只是成功的攤販不只一家,十個攤販可能會有十種對商店要如何經營、配置的想法,要整合起來也是不容易。

如果要補救,結構可能就要變更或不知有否相關科技能解決,如果可以,金錢、時間、公文等,那就有得花了。

我突然想起,榮總的餐廳就不錯,每次探病後去吃,用餐時間都一堆人,且最近聽某節目的來賓(跑醫療線的記者)說蠻賺錢的。

內文搜尋

X