Samsung EX1發表以來,挾著幾個優秀的規格,在輕便數位像機種中有不少的討論。

三星的幾款數位相機,這一路的歷程,都有些不同的變化。從2005年的Samsung Pro815開始,擁有涵蓋等效28-420mm誇張的焦段,而後是輕巧精緻的NV系列,接下來則是植基於Pentax P/K mount的GX數位單眼。

最後,才是今年的NX10跟EX1。那麼,EX1究竟是一台什麼樣的相機呢?

我們從頭開始說起,先從外觀開始。

相對起Panasonic 採用Leica認證的鏡頭,SONY採用Zeiss認證的鏡頭,Samsung這邊也同樣使用老字號的Schneider鏡頭。

這顆鏡頭可以說是EX1最大的賣點,擁有24-72mm等效焦段,光圈在廣角端也擁有F1.8的規格,甚至在望遠端還能使用到F2.4。這也可以看出Samsung在數位相機上試圖把自身的角色從日系相機的追逐者變成並駕齊驅甚至超越的角色。

EX1的握把採用的是較硬的橡膠蒙皮,比起我過去熟悉的軟性蒙皮來說,這個材質顯得陽剛了一些,手感上比較偏硬,但蜂巢般的外觀也起了相當好的防滑作用。另外握把也略有凹槽,這兩點搭配起來,尤其是當EX1是一個稍微有些重量的相機時,這個設計也讓握持更加穩固。

EX1具備熱靴可以使用,自家廠商也有支援TTL的外接閃光燈,不過我自己用過單點觸發的PE-36,還是可以觸發沒有問題。

另外,EX1也同時採用近期輕便相機常用的隱藏式內建閃光燈,透過開關可以讓它彈出。

這是EX1正面的樣子,你同時也可以看到閃光燈彈出的方式。

除了印上一些基本的規格(像素、光圈)外,在握把上相信你也可以注意到有個稍微不一樣的滾輪,稍後的文章再來說說使用上的感想。

在突出的鏡頭部分,印有雙重防手震的字樣。而雙重防手震代表的是具備OIS跟DIS。OIS的部份EX1是利用光學移動鏡頭鏡片的方式達成防手震;而DIS則是利用提高ISO的方式,提昇快門速度減少手震。

鏡頭上的環是可以卸下的,卸下以後可以裝載原廠的廣角鏡。蠻特別的一點是,原廠的廣角鏡是跟套桶一體成形的,所以並沒有辦法跟別的相機一樣,套桶除了廣角鏡以外還可以裝載偏光鏡。

不過在這方面,也有第三方的廠商做出可以單獨用的套桶,多少也算解決這問題。

這部份是EX1快門按鈕附近的配置。除了傳統的PSAM轉盤外,一些如BKT、連拍、讀秒自拍的選項也移到獨立的轉盤,而電源就藏在轉盤中間,我剛開始用的時候常常忘記電源按鈕在哪,電源按鈕開啟的時候也會發出藍色的冷光。。

EX1配置上比較不同的地方,大概就是PSAM轉盤的順序了,我用過的相機都是MSAP這樣的順序,EX1恰恰好是反方向。

轉到背面。

EX1的另外一個賣點就是可翻轉的螢幕,這個LCD螢幕同時也採用AMO LED,在某些強光的時候使用仍可以維持相當的預覽品質。

翻轉LCD在EX1上,通常我選擇完全翻出來,這樣可以隨時改變方向,但這種方式體積有時候過於龐大,我也常只把LCD收到背面來做使用。

基本上EX1的按鈕配置不算複雜,除了選單Menu、播放鈕、AEL這常見的按鈕以外,稍微不一樣的是獨立錄影按鈕,一些常用的測光、ISO、WB白平衡閃光燈控制與小花模式,也都有獨立出來。

剩餘的快速操作,則是交給Fn鈕來啟動,餘下的是前後的雙轉盤。

可是我想你到此會有所疑問,那麼哪裡來的雙轉盤?除了前面以外,後面的轉盤在哪?

後轉盤就是方向鈕旁邊那一圈。方向鈕除了上下左右的控制外,也跟Canon的相機有類似的圓盤操作。

一般時候,我的握持方式是這樣:大拇指靠著後方,隨時控制上方的滾輪系列還有後方的快速操作鈕。

然後食指跟其他手指則放在前方握住相機,食指位置會差不多剛好落在滾輪上,隨機應變。

另外LCD除了我剛剛說的兩種方式以外,也是可以往前翻的,畫面也會跟著轉動(不過要完全往前翻才會,我這張還差一點點所以畫面還是顛倒的)

這個方向的LCD使用法,我想大家都會知道用來自拍可以方便的看到表情,不再瞎子摸象。我有時候也會直接這樣往前翻把照片給人觀看。

我相信翻轉的LCD帶來相當大的創作彈性,低角度的拍攝具備很大的便利。某種程度上也是器材引領你轉變想法,也更容易達成某些拍攝。

另外,EX1的伸縮鏡頭其實伸縮的狀況並不會太明顯。

這是24mm端的狀況。

而這是72mm的狀況。

兩者比較起來,僅僅是72mm稍稍往前一點而已。

在外觀的介紹上,這第一篇文章比較著重在一些看的到的部份,這也是PMA 2010那時候發表EX1時一些比較我被吸引到的特色。

明天的文章,我拿了幾台相似的相機,來說說EX1在手感上還有一些內部的不同。

Samsung EX1 快問快答

為什麼會注意到Samsung EX1這台相機呢?

主要是PMA2010的時候,Samsung發表了這台相機,規格上相當不錯,加上之前因為有使用過LX3的經驗,知道這些規格能帶來哪些拍攝的彈性,因此一直很留意這台相機。

那麼到底是什麼規格讓你覺得很不錯,值得持續注意半年?

大致上應該是下面幾個:

1. 等效24-70 f1.8~f2.4的鏡頭,這個光圈跟焦段很適合旅行跟一般生活使用。

2. 可翻轉 3.0" AMOLED LCD。

3. 前滾輪、後轉盤雙環控制

所以最喜歡什麼功能?或者什麼特性?

我覺得AMOLED LCD是個人很欣賞的一個部分。

在陽光下的情況也仍能維持不錯的觀看預覽效果,播放照片的色彩也相當鮮豔,跟朋友分享的時候相當討人喜歡,不過要注意的是實際上照片沒有那麼濃豔,所以拍攝者需要斟酌。

翻轉LCD相當實用,低角度高角度甚至自拍都能勝任。

我也同時蠻喜歡機身的外觀質感。

覺得這幾天遇到最困擾或者不喜歡的是什麼?

應該是自動白平衡的特性還沒抓準,我覺得跟過去使用的相機調性不太一樣。這點倒是還需要注意跟熟悉。

另外比較不喜歡的是播放相片按鈕的位置,在機身背後的下方,也稱不上不好,只是我的相機播放鈕都在大拇指可以按到的位置,突然要往下移就會不適應。

EX1的操作與使用上感覺怎樣?

嗯,這是個好問題。

因為算是第一次用Samsung的相機,所以在一些邏輯上跟以前使用其他相機不同。在快速操作來說,EX1有獨立的Fn鈕,將常用的部分放到這裡(但無法自定),雙滾輪在這方面的操作是相當ok的。

雖然調整方面挺方便的,唯一比較麻煩一點的是FN鈕在機身背後的下方,需要挪動手指去按,稍微不順手一點。

EX1的影像品質怎麼樣?

老實說,我覺得跟我手上目前有的GXR+S10模組比較,我看不太出來差異。不管是戶外風景跟低光源ISO的表現,都在我願意使用的範圍內。

鏡頭上我覺得還算銳利,變焦後也不覺得有明顯的衰減。當然,這只是初步的心得,還要看未來一兩週的感覺。

EX1擁有F1.8-F2.4的大光圈,你覺得這部份如何?

我覺得這是增進了一般小DC在室內使用上的能力,比起一般F2.8或者F2.5起跳的小相機來說,大致上增加了1格到1 1/3格的曝光,當ISO只能控制在某個範圍內的時候,這會很有幫助。

或許很多人會問,這樣的大光圈我是不是就能在外面拍人像有明顯的散景了?我想還是沒辦法的,這受限於感光元件大小上與實體焦長的限制。

覺得EX1有什麼好玩的地方嗎?

EX1內建了幾個濾鏡,這是一般消費型數位相機就有的功能,EX1融合了操作上的要求還有拍照的趣味,這方面的平衡是不錯的。

你覺得像EX1、LX3、GXR+S10、S90這類小型輕便且具備完整手動功能的相機,跟NX10、M 4/3、NEX等相機來比較,有什麼優勢?

好問題,就是體積。

GF1、NEX在怎麼裝上餅乾,他就是將近兩台EX1的厚度(其實應該沒有,好啦,大概是1.5倍)

而搭配餅乾鏡的厚度,對比EX1等相機的是變焦鏡,當你在M 4/3與NEX裝上等校28-90左右的變焦鏡的時候,你得到的體積會更大,其次這些變焦鏡的光圈也從F3.5起跳,即便是大感光元件的高ISO較好,光圈小也略微抵消掉這些優勢。

我們慣用單眼的人,會覺得M 4/3、NEX、NX10這類機器實在很小,但對一般人來說,像EX1這類的機器可能是他們能接受的體積上限。

但其實對於體積的接受度也正在改變,ILDC的普及就是EX1這類相機的最大威脅。

之後有人詢問的話會想推薦這台相機嗎?

我覺得可以考慮的幾個重點:翻轉AMOLED LCD、機身質感、操作性、適切的鏡頭焦段與光圈。

如果需要這些功能,我覺得是相當可以考慮的。

我怎麼知道你是不是在騙我,聽網路討論韓國的3C產品通常都沒規格那麼好耶?

我是義大利的球迷,有在看足球的人應該知道2002年義大利是怎麼被婊的...

但是在個人對國籍好惡之外,以產品本身去論定,EX1確實是一台在規格上跟實際使用上都不錯的相機。如果東西有他的優點,卻因為我個人的好惡而不客觀去寫,這樣是不公平的。我會注意到EX1,其實也正是看上這些對拍攝有幫助的規格。

這些文章想做的,不是要推銷相機,是希望你能看過文章審慎評估後才去買。也因此我拍的都是生活照,就是希望能夠貼近一般人的拍攝條件,評估類似的環境下是否可以達到一般人的要求,如果我能拍的好那表示大家也都有機會辦到,不是嗎?

(二)排排站

EX1因為其具備的種種特色,很容易跟同樣類型的相機放在一起做評估,所以我們這回就來看看EX1到底跟大家擺在一起的排排站,有什麼地方不同,又有什麼地方是EX1比較不一樣的點。

說起EX1,我想很多人第一時間會想起兩年前上市的LX3。

兩者都具備相似的焦段24-72mm,在最大光圈的部份也相當接近,LX3廣角端擁有F2.0的規格,而EX1則略微大一點F1.8。甚至在望遠端的光圈,也都非常接近LX3是F2.8,EX1是F2.4。

兩者在外觀上也有某種程度的雷同,兩者都具備突出的鏡頭,而且也都是有鏡頭蓋的方式,開啟的時候需要注意不要忘記拿起鏡頭蓋。

在握把的設計上,LX3比較偏向消費型機種的延伸,雖然有做出握把,但握持感跟穩定性來說都不及EX1的寬厚握把,而EX1的特殊材質蒙皮也算是提昇穩固的功臣之一。

兩者放在一起,EX1略寬一點點,嚴格說起來兩者還是在同一個級距的大小,差異性沒有那麼大。

但在機頂的配置上,很明顯就可以看出兩者思維的不同。

LX3的機頂配置比較傳統一點,就是簡單的PSAM轉盤、快門按鈕還有開關鈕,EX1則是在快門鈕與PASM轉盤以外,多出了另外一個轉盤,也將某些功能轉移到次轉盤上。

在這邊你也可以看到兩者的厚度也相近,EX1雖然是厚一點,但考慮到翻轉LCD的轉軸厚度等因素,EX1在體積上面還算是維持不錯的水準。

高度上,EX1也是多出那麼一點。我們甚至可以這麼說,扣除掉一些外觀與操作的設計思維外,EX1可以說是一個稍微放大一些的LX3,只是他在更新更強悍。

機身的後背也是兩者設計邏輯中差異的展現。

找到了嗎?LX3並沒有轉輪的設計,一個也沒有,在當時候LX3是利用Q.menu的方式來進行進階功能的設定跟轉換。

由於沒有使用轉輪,這點會讓操作的速度稍微慢一些,但同時也是非常貼近消費型機種的方式,這讓LX3更像消費型機種靠攏一點,但又具備相當優異的模式跟規格,可以說是植基於消費機種的高階DC。

而EX1不同,他雖然同樣透過Fn鈕進行快速設定,但前後雙滾輪盤的設計,也讓一些調整可以更加快速,這個特色是比較跟進階使用者靠攏的。

市面上的高階DC很多,但從24mm起跳的並不多,尤其是這樣同樣具備24-72mm焦段的相機。除了LX3以外,大概就是同樣兩年前的GX200了,而我手上的這組GXR+S10模組可說是進化版的GX200,所以我就直接拿來跟EX1排排站做比較了。

GXR擁有更寬大的握把。

如果說EX1已經是有一點體積的數位相機的話,那麼GXR就顯得更大上一號,仔細看看你或許也會發現是因為要提供模組框架的強度,因此多出的部份幾乎都是底座。

兩者的寬度倒是沒有差多少。

厚度上,其實EX1跟GXR也很相近,鏡頭突出的程度也相仿。

如果說LX3是比較跟消費型機種接近,那麼GXR可說就是全然的向進階使用者靠攏。不論是體積也好,還是設計的平衡度也好,EX1都正好處於兩者之間。

我認為EX1所具備的,不只是一個平衡的表現,而是試圖在許多數位相機的同質性外,找出自己的特色。在介面上,其實EX1用起來非常接近三星的消費機,反而跟NX10不太一樣。

在操作上,EX1試圖在這樣的介面上添加許多「操作的樂趣」,以期吸引攝影的喜好者,希望在這些大家都有的性質之外,建構起自身的操作性格。

在外觀的不同之外,我也對這三台相機簡單的做了一下比較的測試。

對很多使用者來說,JPEG直出的色調往往相當重要,這也代表著是不是需要根據白平衡做出補償,甚至是電腦上的後製。

下面這是三者的預設色調拍出的照片,在同樣都是自動的狀況拍攝,LX3的顏色稍微偏綠了一些,其他兩者倒沒有明顯的差異。

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

我也同時擷取了畫面中的三個部分,想要了解EX1的鏡頭表現,有沒有兩位老大哥的水準?

這個問題很快的得到了解答。

註:下面擺放的照片因為版面關係,所以寬度是240px,基本上大約是縮放50%的狀況,這也比較接近平常在網路觀看的樣子。

在第一部分(正中心)的表現來說,三者說起來差不多,要說有差異的話,那就是LX3在正中心有銳利一些,其他我自己是看不太出來。

第一部分裁切

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

跟第二部分(中心偏外側)來說,我覺得是EX1表現比較好,在解析度上面來說建築物的磁磚還稍微可以辨識出方格狀。

第二部分裁切

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

而在第三部分(畫面最邊緣)來說,則是S10表現比較好,但也只是少許。

第三部分裁切

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

單就EX1這台相機來說,我認為在ISO 400前表現都還算相當不錯,ISO800用很寬鬆的條件去看待我認為還是可以堪用的狀況(縮圖50%或者洗出4x6的照片,一般人使用相機所分享與沖洗的條件),但到了ISO1600以後,就必須斟酌狀況來使用,我自己會盡量壓在ISO800以內,不過在使用的經驗上,EX1的大光圈很少讓我在室內把ISO拉高到800。

至於三台機種ISO的表現來說,要說有決定性的差異嗎?我自己找不出來。

但在ISO800以後,LX3畢竟是兩年前的機種,比較快出現油畫狀的處理,細節流失的比較快,但受限於小感光原件的關係,原則上高ISO的表現,三者我無法評斷出決定性的勝負。

註:下面擺放的照片因為版面關係,所以寬度是240px,基本上大約是縮放50%的狀況,這也比較接近平常在網路觀看的樣子。

另外,LX3的ISO200部分,我按下快門的時候太用力,所以晃到了 囧。

由於LX3是跟朋友借的,之後也歸還沒辦法重拍,請大家見諒

ISO 80

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | ▲Panasonic LX3 |

ISO100

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

ISO200

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

ISO400

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

ISO800

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

ISO1600

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

ISO3200

|

|

| ▲SAMSUNG EX1 | |

|

|

| ▲Ricoh GXR+S10 | ▲Panasonic LX3 |

你猜到我想跟你說什麼了嗎?

這系列文章我想告訴你的第一件事情是,高階DC的畫質其實差異沒有你想像中的那麼明顯,他們可以說一樣好,也可以說是一樣差。

許多DC擁有的缺點,他們也同樣都有,然而他們的優勢是擁有更全面的操控感與附加價值(大光圈、焦段、翻轉LCD),這也讓拍照這件事情更加輕鬆。

還記得快問快答的時候,對於「好規格≠好畫質」這件事情總是會對EX1有所疑惑,簡單的一輪比較,我想試圖找出證明的,不是EX1特別優異特別特出,而只是想告訴你。

大家都一樣。

EX1辦不到的,做不好的,同樣在LX3/GX200也一樣,或許GXR+S10跟LX5會有改進的空間,但先天的限制終究很難突破。

高階DC賣的不只是「看吧我就是比消費DC強」,更多的時候是附加的東西跟使用經驗,所以我想我們明天可以來談操作感了。

(三)關於操作這件事

畢竟是第一次這麼長時間使用Samsung的相機,相對起過去熟悉的操作思維,多少有些不同,在這次用EX1的時間也或多或少花了些時間去適應。

先前曾經用過Samsung出的無反光鏡相機NX10,在反應跟操作上我都覺得很不錯,算是一改我對Samsung的印象,所以對剛拿到EX1的時候也是抱持著這樣的想法去使用的。

儘管在快問快答跟外觀的部份我已經提過一些EX1的優點,不過實際使用上來,除了操作邏輯不同以外,EX1也有一些點是我在使用的時候所不習慣的,這次我們就先搭配第一部分的實拍,從這個部分開始說起。

在反應速度來說,EX1有幾個部分是需要注意的,第一個要提的是開機拍攝的部份。

EX1在按下電源以後,儘管很快就會有LCD螢幕畫面,不過這個時候無法進行任何按鍵跟快門的調整,大約從打開相機後約莫兩秒才可以真正進行拍攝,這個部分在使用的時候讓我需要不斷的提醒要早一點將相機預備好,才能夠儘快的拍攝到自己要的東西。

而另外一點則是EX1需要打開鏡頭蓋,如果搭配這上面這個狀況,即興抽出相機拍攝的部份反應也多少有比較不足,這是跟NX10比較不一樣的操作感覺。

另外一個則是寫入速度,EX1在初期的時候有寫入速度較慢的問題存在,在軔體更新後有解決這問題,但若是短時間大量的拍攝,有時候仍會出現「正在等待寫入」的情況,儘管不影響拍攝,但仍是需要注意的一點。

在選單的呈現跟操作上,EX1將常用的幾個選單放在Fn按鈕裡面,可以即時的從這部份開始調整,但也有一些功能放在選單裡面,比方說「智慧範圍」(類似HDR高動態),對第一次接觸EX1的人而言,是需要尋找並且適應的部份。

而「智慧濾鏡」跟「相片風格」是我這次對EX1蠻大的期待,這點EX1也跟NX10不太一樣,當自己選擇對焦點與追蹤對焦的時候,相片風格或智慧濾鏡都沒有辦法啟動。

而每個相片風格也無法跟NX10一樣,針對自己的喜愛再次增減飽和對比銳利(能調整的僅有「標準」風格)對於很習慣切換風格的我這點有些不方便。

但我推測應該是相機本身的訴求不同,基本上EX1的相片風格非常詳盡,大約有將近十個,這樣內建的風格其實已經足夠大部分的使用者來使用了。

相機的充電方式也是一個要提出來的點,EX1隨機並沒有附上座充,而是利用USB線來進行傳輸跟充電,而為了避免沒有電腦的窘境,EX1 裡面是有附上一個交流電轉USB的插槽供充電使用。

關於座充這一點,後來我也有打電話詢問客服,據說近期會引進台灣。

EX1比較顯著的規格是它擁有大光圈,但相對的它的最小光圈也稍微跟其他相機不同。

韓國的SLR Club有詳細的圖表,針對各焦段列出最大跟最小光圈。

一般DC因為孔徑的關係,往往會有明顯的繞射現象造成畫質低落,所以最小光圈通常很少小於F8(GRD的F9-11就是數位減光鏡模擬出來的)

但相對的EX1的最小光圈在24mm是F6.7,大約是大了一般F8的2/3格,而利用P mode相機在好天氣的情況下給的數值也很常是F4.4-5左右,我想或許有些人會擔心在拍攝風景的情況下是不是景深會不夠深?

不過實際上運用起來,我認為這部份倒是不需要擔心,DC的優勢就是景深很深,並沒有讓風景照片因為在景深之外變得模糊。

說起來有趣,EX1可以說是徹底推翻我看NX10建構起來的印象,而且適應許久,不過後來我才發現EX1在照片上面的色彩,真的是顛覆我以前對韓系相機的感受。

其實EX1在照片的表現上,我覺得還是有稍稍一點偏綠,但也因為這層因素,我很喜歡他天空的顏色。

在藍色的表現上,EX1有種青空的感受,雖然還不是百分百相似,但仍很接近我使用的E-System的感覺(只是有那種感覺)。原本我仍對JPEG直出的色調有些疑惑,但帶到布袋港一趟以後,讓我對這件事情大大讚賞,很是喜歡。

關於畫面或許有增添一點綠色這一點,我個人建議可以利用白平衡的偏移補償(使用內建的幾個白平衡,可以讓色調稍微偏移回去)

不過我大部分是選擇自動白平衡,這些照片大多數都是相機自己本身的色調,我沒有做什麼微調,在模式的選擇上,我比較常使用兩個。

一個是Vivid鮮豔模式,但這個模式比較容易偏綠。

而另外一個是採用Standard模式,然後飽和對比銳利都+1。(剛剛有提過,飽和對比銳利只能在STD標準照片風格才可以調整,而且調整後就無法使用智慧濾鏡如魚眼那些了)

我自己蠻喜歡EX1的一點,大概就是它的螢幕了吧?

EX1的螢幕因為可以翻轉,讓我這個喜歡亂拍的人,在很多場合都游刃有餘。

低角度的應用上讓我不需要整個趴在地上就能夠拍接近低上的視角。

而在仰角的部份,也可以讓LCD朝下面對自己,而不是只能看到某個角度而已。

另外,EX1採用的AMOLED LCD,具備了幾個特性:對比高達10000:1、廣視角、100%的NTSC顯示色域、自體發光。

對比高跟廣視角在戶外應用上非常的便利,這讓強光底下的LCD變得比較可能,而100%的顯示色域也讓照片能夠在相機上擁有更寬的顯示色域。

我覺得採用AMOLED更重大的優點,應該是自體發光不需要採用背光模組這件事。

因為這一點可以減少背光模組的部份,螢幕的厚度可以變得比較薄,這也同時是EX1的翻轉LCD比起一般的翻轉LCD體積有稍微薄一點的原因。

另外一點我喜歡EX1的則是它外觀的質感跟握柄。

高階數位相機在質感的營造上各有千秋,有些採用磨砂,有些採用全金屬的外殼,而EX1則是採用髮絲紋的處理。

我記得我之前有提過我也很喜歡他握把的感覺,由於EX1是稍微具有重量的相機(360g左右)因此一個適當設計的握把跟蒙皮,可以減輕握持的不舒適,也可以增加操作的流暢,在這部份EX1的處理雖與慣用的GRD不同,但也相當不錯。

而前滾輪的設計除了左右滑動以外,也同時可以直接按下,當做曝光補償的快速鈕,這些都是EX1相當不錯的設計細節。

而EX1最讓人第一眼注意的就是它的廣角端1.8大光圈了,難能可貴的是在望遠端仍能維持F2.4,在室內的應用上,這是一個非常棒的規格,因為廣角端提昇了半級到一級光圈,望遠端可能是一級到兩級的光圈,室內的ISO就無需開太大,減少小感光元件的劣勢。

從LX3、GX200開始,一路到GRD3,總是有人會問我:這些大光圈小相機,是不是就能讓我拍出人像的淺景深?

很遺憾的,受限於感光元件的大小與實體焦長較小,要達到全身甚至是半身的人像淺景深是很難的。但胸部以上的人像,或許還可以做出來一些效果。

這個韓文網站也利用EX1做出了一些大光圈人像的範例,也有跟DLUX4(就是LX3的兄弟)相比,雖然是韓文看不懂沒關係,它的圖表做的相當好,看圖跟數字就夠了。

小相機上面的大光圈,我認為應用在低照度的環境是比較實際的。

我記得在論壇上面有人提到,為什麼EXIF顯示是1.9,可是EX1要標示成F1.8,認為這是Samsung的欺騙,但我不認為是這樣。

「光圈值」的定義是:「焦距除以有效的光圈開孔孔徑」。

由於這個數值牽扯到兩個變因,很多時候除起來不會是整數(應該說很難是整數),有時候F1.8代表的是F1.83,也可能是F1.87,端看廠商要怎麼定義,而軟體的讀取邏輯不盡然是這樣,前面提到的F1.87它有可能就判定成F1.9,這是我猜測為什麼EXIF跟規格上有差異的原因。

另外在使用上,EX1的自動白平衡也值得一般人信賴,一般的餐廳跟戶外旅行,都沒有太過離譜的表現,加上也可以手動白平衡跟調整偏移,在這方面的使用觀感上,EX1有做到基本給大眾方便使用的表現。

整體使用下來,我覺得EX1還算是一個很年輕的系列,多多少少在一些小細節上面表現出Samsung第一次踏入高階DC的狀況:或許還有些不成熟,但可以看出在規格、畫質、操作在這幾個方面比過去有所進步。

這個企圖心也同樣反應在軟體後勤的部份,EX1跟NX10的軔體更新非常頻繁,不只是針對Bugs做出修正,在一些先前還沒到位的部份也有些進步。

軔體頻繁更新的狀況,或許有人會認為:「東西沒做好就上市,不是把消費者當白老鼠,這樣對嗎?」

但換個方式想,如果一間公司推出產品後,完全對產品沒進行更新,這樣也不是一個負責的態度,高階DC的使用者往往在廠牌的口碑上有著指標性,所以我們也可以看到不管是GRD還是LX3,除了修正Bugs以外,不時也在硬體可負擔的範圍內進行功能上的改善。

頻繁更新的軔體,可以讓我們確定的,是Samsung在這部份也維持一定程度的心力去維護,期許讓自家的EX1做到更好。

說實在,面對EX1這台「韓國相機」,內心多少有些掙扎,跟寫日系相機的看法不同的是:即使我過去比較偏好幾個冷門廠牌,Samsung不僅對台灣人而言冷門,還帶有很多民族情感。

要寫一台相機的缺點很簡單,只要不斷的雞蛋裡挑骨頭酸就好,但要找出一台相機到底哪裡好哪裡適合生活使用,那是一件不小的功夫。

EX1就目前來看,網路上很多人是受到他的規格所吸引的,也確實這些特性在拍攝當中獲得不少幫助,除了這些之外EX1也擁有一些跟我們過往所熟悉的操作/介面些許不同的地方,也因此希望在這幾篇文章裡面盡量的提到這些狀況,幫助大家做適當的判斷跟評估。

這次文章跟以往不同的是我少拍了選單的畫面,主要是最近的時間不夠,拍選單跟合成一張照片的時間實在太多了,因此就放棄做這部分的文章。

關於介面跟選單的部份,這兩篇文章寫的蠻詳細的,大家有需要參考相機的選單畫面可以參考看看。

DC View:大光圈專業強機 - Samsung EX1

Mobile01:Samsung EX1規格強悍‧樹立品牌新典範

那麼明天我們來看看一些EX1的智慧濾鏡跟相片風格在實際使用的狀況。

(四)生活的顏色

對現在的相機來說,除了著重在畫質、操作上以外,讓拍照這件事情變得有趣,也是許多廠商努力的目標,EX1在這部份也不例外。

其實在過去的時候Samsung的許多機器就已經有這個功能,而EX1可說是把這個功能成熟的導進相機。使用EX1的時候,我也蠻常改變這些色調或者使用濾鏡,試圖利用這些功能增添生活中的顏色。

下面這張是套用「智慧範圍」用的,其實就有點像是HDR高動態範圍的照片一樣,過短時間內連拍多張曝光程度不同的照片,合成出一張明暗細節較多的影像。

這個功能因為平常放在選單內,也沒有放置在FN鈕上進行快速的調整,因此我都是在反差比較大的狀況才想到要使用,下面的照片你也可以看到,原本比較高反差的場景,在亮部跟暗部都多出了一些細節出來。

|

|

| ▲智慧範圍 關閉 | ▲智慧範圍 開啟 |

智慧範圍這個功能,當開啟的時候智慧濾光片(魚眼、暗角效果那些)還有相片風格都是無法選擇的,只能選擇標準。

我在想是因為要顧及處理的速度,所以把限制住這些功能。

|

|

| ▲智慧範圍 關閉 | ▲智慧範圍 開啟 |

基本上這個智慧範圍的功能跟所有在相機合成的HDR模式都有同樣的狀況,就是在飽和跟對比來說會比較低。(因為反差變小,所以自然對比也比較低一些)

這樣的狀況尤其在大逆光的場景更加明顯,當在亮暗部保留細節的同時,也是需要取捨的部分。

|

|

| ▲智慧範圍 關閉 | ▲智慧範圍 開啟 |

一般這種利用機身進行HDR的後製,有些人會覺得畫面假假的不真實,但使用STD標準照片風格,在使用「智慧範圍」的時候仍舊可以套用飽和對比銳利度,所以我選擇把飽和對比都提到最高,讓這種不真實的樣子更加濃郁,更像是一幅水彩畫的樣子。

自從在巴黎攝影展看到形形色色的風格後,加上回台灣後使用E-P1,這些經驗都讓我變得習慣利用相機的內建相片風格進行不同的變化。

EX1也擁有許多相片風格,除了標準的模式以外,還有十種模式:素描<strike>、素描</strike>、清晰、柔和、鮮明、自然、復古、清爽、寧靜、古典、負片。

我最常用的是鮮明Vivid。

但我個人在色彩鮮明的照片以外,其實是很喜歡飽和比較低的畫面,因此在使用EX1的時候我也很喜歡使用復古、清爽、寧靜這些風格。

嘉義的射日塔(以前的忠烈祠)是日據時代的嘉義神社,附近有相當多的遺址,我覺得很適合復古這個相片風格。

彷彿在日式的庭院裡面,踏著庭園裡面的樹葉。

淡淡的,很舒服的感覺。

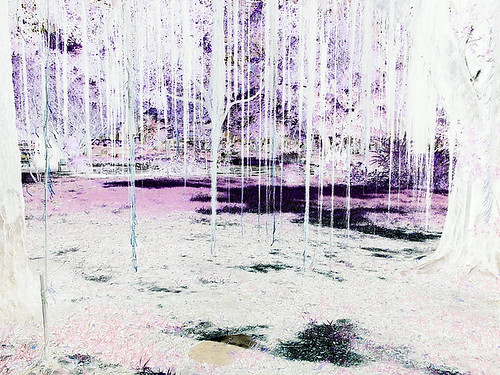

另外也有一個寧靜風格,我也很喜歡。

飽和跟對比都沒有那麼強烈,但又帶有一絲絲的蕭條感。

比較難以捉摸的相片風格,大概就是素描跟負片了。

素描這個風格,我用來拍了風景幾次,但大概是因為場景太過複雜,所以反而沒有素描那種簡單的趣味,反而顯得畫面有些紊亂。

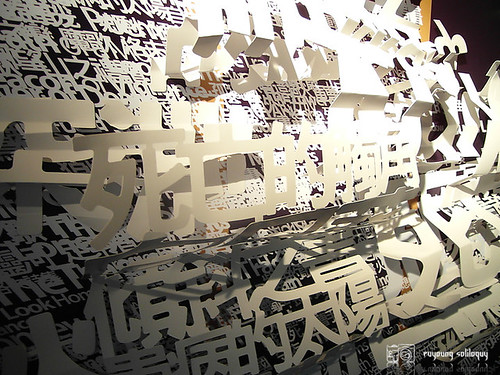

負片風格實在是一個非常強烈的照片,一邊在LCD預覽取景的時候,忍不住會想:「哎呀,負片呈現的色彩這麼奇異阿!」

在這個濾鏡底下,即使是行道樹下磁磚跟樹葉這樣簡單的畫面,都因為詭挶的顏色帶來很明顯的衝擊感。

EX1也同時具備幾個智慧濾光片:微縮、暈映、魚眼。

智慧濾光片比較像是特殊效果的濾鏡,模擬一些特殊相機的鏡頭像是移軸鏡、玩具相機跟魚眼鏡頭。

用暈映濾鏡拍下神社前的狛犬。

三個濾光片中我比較常用的是暈映濾鏡。

基本上暈映濾鏡不是只有單純加上暗角而已,在對比跟飽和度也有加強一些,雖不如真正LOMO相機的強烈感,但對於加強照片的印象來說也很有效果。

對於數位濾鏡,我的態度其實不是完全就不動腦,照片只剩下濾鏡的效果。

以前相機處理的能力不成熟,做出的效果多半不明顯或者很奇怪,但現在相機內建的濾鏡有些也很值得運用,對於這些內建數位濾鏡,我會認為在適當的時候來使用,可以讓整體照片的觀感更加強化,也能加上生活中的印象。

說起來,數位濾鏡是一個逃避相機畫質的表現嗎?只要有效果,根本不需要談論畫質?

並不是那樣的,EX1在數位濾鏡之外,也提供了相當優秀的畫質,事實上DPReview就畫質這件事來說,也給了EX1相當不錯的評價。

這些濾鏡,我會認為是很多廠商為了在一般的「拍照」之外,讓你更覺得拍照很新鮮,很有趣,讓你試圖去創造不同的生活。

在不同的角度上。

不管是帶有暗角的視野。

或者是令人眩暈的觀感。

甚至是如同小人國模型般的角度。

在這些不同的濾鏡、不同的照片顏色風格,用個人的觀感去運用。

創造出屬於你生活的精采顏色。

(五)加法的藝術

「你喜不喜歡拍照呢?」

『當然喜歡。』

「那你都用什麼相機?」

『欸~這個阿,不一定耶,有時候拍底片,有時候用數位小相機,以前比較常用單眼,現在反而比較常用ILDC這樣的機器。』

從我開始真正的拍照算來,高階DC一直是市場上很多人考慮的選擇,只是時空的背景不同。

我還記得我大二的時候買了第一台數位相機,那是Olympus C-730uz,爾後我又陸陸續續換成了Fuji S602跟Canon S45,買數位單眼之前還有一台Minolta A200,然後我買了GRD。

雖然用相機的時間不像很多前輩一樣那麼久,但這幾年也看著所謂高階DC的進展。隨著時代的演變,這些機種在這個時間擁有不同的面貌。

專業進階的Olympus 8080、Fuji S602、SONY 717&828、Canon G2 & Pro1、Minolta A1/A2,這些機種他們的操作反應這些優勢在現在逐漸被入門的數位單眼所取代。

而我第一台買的C-730uz,那樣一台十倍變焦的相機,後來陸陸續續變焦範圍變得更大,功能也更強悍。除此之外,也發展出了新風貌,同樣是十倍變焦,現在的體積更小,而且小很多。

還記得那時候方方正正像磚頭一樣的S45,也慢慢變得更小,輕便到快可以跟IXUS系列相比了,也加入了廣角28mm跟F2的大光圈。

這些相機在現在有些人稱它類單眼,儘管我從來就不習慣這樣稱呼這些相機。

他們是單眼嗎?他們從來就不是單眼相機,只是擁有完整的PSAM模式跟比較強大的功能,這些功能或許是光圈比較大,或許是手感好,或許是鏡頭規格很特殊。

幾年前,數位單眼還沒有普及的時候,高階的數位相機被設計成有完善的操作跟不錯的手感,儘管不可更換鏡頭,片幅也比較小,但不失為一個喜歡攝影的替代好工具。

而現在時空背景不一樣了,數位單眼相當普遍,甚至還將反光鏡拿掉有了micro 4/3跟NEX這樣的相機出來,兼具輕便跟可變性。

所以。

EX1所面臨的挑戰是什麼?

光看網路的討論就知道了。很多人在問「我應該要選擇EX1還是無反光鏡系統呢?」,得到的回答很常是:「當然是無反光鏡系統阿,那個片幅那麼大,為什麼要回頭買價格差不多的高階DC?」

跟無反光鏡系統的價位接近,但感光元件的大小差異甚大,這是高階DC如EX1所遇到的第一個挑戰。

而這個挑戰非常直接。

直接的反應在所謂畫質上。

但畫質不見得只有看感光元件的大小,還包含了鏡頭的光學設計。

高階DC一般為人熟知的就是中心到邊緣差距不大,而為什麼會有這種狀況?因為感光元件沒有那麼大,成像圈沒有那麼大的狀況下,鏡頭自然可以在適當的體積下盡可能顧及邊緣的光學修正。

而無反光鏡系統由於某些體積上的考量,在這部份做了些許的取捨,某些ILDC機種就是最好的例子,邊角畫質不好,畫質距離中心一定距離後下降非常快,色散(紫光、綠光、藍光)那類也非常嚴重。

可是儘管邊緣比較差,但大感光元件也讓解像力整個可以撐起來,放大檢視的狀況還是比一般DC來的好。

高階DC面臨的難處是因為感光元件小,讓人不知道自己鏡頭素質不錯,巧婦難為無米之炊。

那麼EX1這些高階DC擁有什麼?

第一件事情是「直覺」。

這個直覺不只是說如同一般數位相機的介面,讓所有使用者都能夠好上手,還包含對拍攝時候的判斷。最簡單的例子就是近拍。

DC使用者用起ILDC或者是入門單眼的第一個問題通常會是:「為什麼他不能1cm近拍?」

詳細的理論就不在此贅述,但為什麼會這樣,就是在於「鏡頭的實體焦長」,實體焦長越大,對焦距離距離感光元件就越遠。這也同時是很多300mm的大砲最近對焦距離動不動就2m、3m的原因。

近拍的能力並不是對焦距離越短就越強悍,可是使用DC你無需去顧慮什麼叫做「放大率」,當你想要拍近的東西只要把相機靠的比較近就好,這件事情對很多使用者來說非常直覺。

而第二件事情是「體積」。

一台ILDC相機,最輕薄的狀況就是搭配定焦餅乾鏡,而這個體積只是DC中體積比較大的。同樣要達到跟高階DC一樣的變焦鏡頭,你需要的鏡頭,即便是強調輕變得ILDC都還是需要不小的體積。

ILDC搭配定焦鏡,多少會遇到因為焦段沒有彈性而有限制的狀況,搭配變焦鏡,又會遇到體積不容易放進去一般的包包裡面,在這樣的情況下,有時候常常會退回來選擇高階DC, 因為高階DC往往在焦段上面跟體積都取得一個很好的平衡。

我知道有人會說:「相機就是要拿來拍照的,如果畫質不好那我還買它做什麼?」

的確,相機的畫質的確是一件重要的事情,但是高階DC如EX1往往已經達到我們所需要的水準,因為我們的出遊照無需輸出到12*18,我們只是縮圖放到相簿,洗出個4*6的照片。

更重要的,我們出去玩的照片不用交給案主,我們只對自己負責。

你會不會為了畫質,天天把D3放進去公事包隨手拍照?

我不會。

如果你也覺得你不會這麼做,想必你就知道為什麼在Flickr上面最多照片的那台相機是Apple iPhone 3G,因為他隨處可及,無所不拍。

一般使用者對於「畫質」的概念,其實不若我這種狂熱份子斤斤計較。

「好不好操作?」、「直出的JPEG色調好不好看?」、「好不好帶?」、「有不有趣?」,附加的或許一點是「近拍強不強?」

ILDC在怎麼小台,他就是剛好處於一個比餅乾機器大很多的尷尬地位;這也是目前為什麼EX1這種相機依然存在的理由。

或許他們不是畫質最頂級(而且可以很肯定絕對不是),但多出很多賣點。

他們賣的是什麼?恐怕是附加價值。

除了讓你方便攜帶、畫質有一定水準外,操作性可以說是高階DC的一大賣點。有些人會說,相機就是要拍東西,畫質不好就不用賣了。但身為一個器材迷,我會跟你說有時候拍照只是在享受拍照的過程,有些人欣賞成果,有些人是在「把玩」手上的器材。

高階DC跟ILDC不同的,正好是ILDC希望把單眼這件事情簡單化,讓更多的人進入,所以他盡可能設計的更簡單。但高階DC的思維並不見得是這樣,它提供了一個畫質、規格、攜帶、操作非常均衡的選項。

你知道我為什麼從開始使用數位相機的經驗提起嗎?因為一路走來,每台相機分別擁有不同的特點,也仍舊維持很好的操控性,這點跟八年前並沒有任何不同,不同的是他們更輕便了,反應速度跟規格也更好了。

前幾天有人在文章留言中內問我出去旅行的時候會帶EX1還是其他相機?這個問題的回答其實跟你要選擇高階DC還是要無反光鏡系統是一樣的。

在適當的場合,帶適當的相機。我會在可以慢慢拍的場合帶上ILDC搭配老鏡拍攝,也會在輕裝旅行的時候只有帶上EX1。

但你只能選一台,你應該要怎麼選?

「適時的了解兩者的優點跟缺點,挑選適合的相機。」這是我的答案。

EX1對我來說是一台在我用過的高階DC中表現不錯的機種,儘管他也有些缺點,但就是兼顧方便跟操作。

是不是現在這個時間點選擇高階DC就是被當盤子敲?我覺得不見得,高階DC也不少攝影師拿來做隨身的創作,有時候拍照畫質固然重要,把玩器材也是一個樂趣。

如果說ILDC是一種減法,把強大的DSLR漸漸簡化,抹除專業的形象,那麼高階DC這些功能面跟操作,這些均衡的特性,一樣一樣植基於「拍照」這件事情,所延伸的介面親和力、方便使用的焦段、輕便的攜帶、趣味性、操作性。

這件事情,我稱作是EX1的。

加法的藝術。

寫在文末,關於「加法的藝術」:

關於高階DC、無反光鏡系統、入門單眼,我相信一定是最近很多人的煩惱。

這篇文章,談的不僅只是EX1面臨的挑戰,也同樣是EX1所具備的優勢。你可以把所有內文中的「高階DC」套用到任何一台相機,基本上這些就是高階DC的優點跟缺點。

回到EX1。

或許你還是想問我,EX1值不值得推薦?

寫過這麼多數位相機,我從來沒有在文章內跟你說:「就是他了,快去買吧!」這次EX1也一樣,如果你有這個想購買的念頭,我相信你可以在文章內找到增強自己購買的EX1的優點,包含畫質、顏色、質感等等;也可以發現EX1還有些需要反覆斟酌才能接受的點,比方說開機的反應速度、選單位置等。

該提到的部份我都盡可能寫進去,但最後做決定的還是需要你自己決定。

對於EX1,我最後有一個建議,就是盡可能的到法雅客、或者三星旗艦店試用,許多問題我相信在你親自拿起相機的時候都會得到解答。

EX1現在正在跟我一個好朋友aso環島中,等他回來後續還會有幾篇EX1的文章跟大家分享!

文章索引:

Samsung EX1 快問快答

擷取生活的無限精采- Samsung EX1 (一)Exterior

擷取生活的無限精采- Samsung EX1 (二)排排站

擷取生活的無限精采 - Samsung EX1 (三)關於操作這件事

擷取生活的無限精采- Samsung EX1 (四)生活的顏色