Day 1 (4/25):

整裝完畢 (帳篷、睡袋、瓦斯爐、鍋子、換洗衣褲…….), 準備出發

預定規劃路線圖

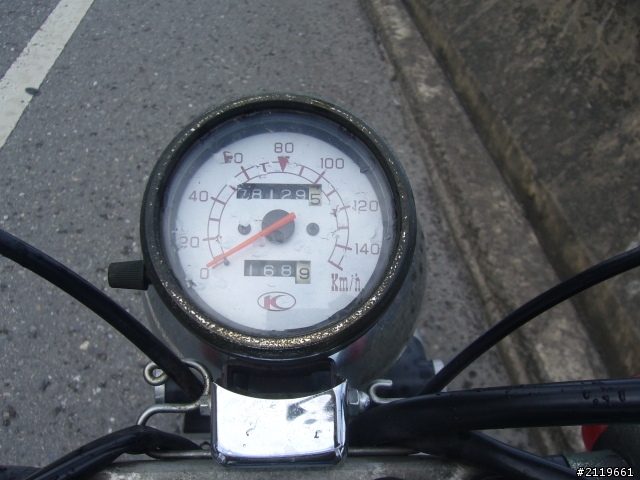

時間是 7:37 ,油箱全滿,開始公里數 = 007 km

出發前,已經聽到雷聲隆隆作響,但是,策劃已久的行程怎可就此作罷!不管了,還是要走!

一出發,剛到路竹就遇到下雨了!先在路旁商家騎樓下躲一下雨,然後再出發!

因為先前功課作的不夠,在楠梓往鳳山的路上竟然走錯路了,因為已經十年沒走那邊的路了,最後始走了最耗時且最遠了市區,時間多花了 1.5 小時,不過沒關係,反正是自由行,時間不緊迫。

一路經過高雄市、鳳山區、屏東萬丹、新園、東港、林邊、佳冬、枋寮一路順暢,天氣也還好。當兵的時候在大鵬灣待過一陣子,雖然那是將近二十年前的事了,且西部地區不是小賢這次旅遊的重點,就不停下來看風景!

不過肚子還是要照顧的,在枋寮省道旁有一家素食自助餐店,雖然還沒12點,但是錯過這家店,可能就沒機會用餐了!這一餐的費用是 NT$50。

終於到恆春海邊了!不過天氣陰陰的!

在經過海邊一家 7-Eleven 的時候,想試試 emome 免費的 Wi-Fi 上網,但是在連線的時候竟然都是密碼錯誤,無法登錄!沒關係!這不是重點,繼續往前推進!

在要進入南迴公路的時候,又開始下雨了,心情有一點不好!雨衣拿出來穿了,後面的睡袋也要用防雨塑膠袋套住!南迴一路上沒什麼特殊的風景,不過在一處觀景台遇見兩位從彰化出發的姑娘,要環全島。

南迴上的觀景台 & 兩位女孩

南迴的山路沒有大彎、陡坡,1.5 Hr 就可以通過了!其中有一段大概 5.5km 一路下坡,給它熄火一路滑行下去!

很快就到台東了!東部的海岸就是一整個乾淨!讓人看了很舒坦!

到這裡的里程數是 168.9 km (所以實際應該跑了 161 km)

沿路的一個社區

太麻里到了!金針花?這個時候怎會有金針花?就算沒有,小賢也要生出來給各位看官!諾!

我家附近的金針花

這會不會使以前拍的庫存,現在拿出來用用?看官請放心,這絕對是當季的新鮮貨! 4/29 剛拍的喔!

有一些花已經綻放!

到了台東市的海邊時,赫然發現一棟造型特殊的建築,上頭還有「海巡署服務電話118」

這裡是「海洋驛站」,對於旅客提供很多服務,尤其是最近流行的鐵馬行!

我問值勤人員:這裡可以露營嗎?

Of Course !我們還免費提供盥洗設備、免費上網設備、iTaiwan Wi-Fi……

哪有這麼好康的事情?但是不要懷疑,真的就有!還有,這兒的駐守人員非常親切,還會自動詢問

有無需要協助的地方?比飯店的人員還親切!

民眾使用吧台

這是大家最關心的設施 --- 超乾淨的廁所 (盥洗室在另外一邊,跟家裡的浴室一樣啦)

漂流木搭的觀景台 (這兒有學美工的役男把這裡裝扮的美美的!)

漂流木搭的涼亭

搭完帳蓬了,這是我的輕便二人帳,上頭的防水外帳是包設備的鋁箔包!要搭帳篷的時候,風很大,

四處探測風量最小的地方再搭營!帳篷搭好後,還沒五點,趕緊使用驛站內的電腦發信給太座!

然後勒!因為中午沒有睡覺,就躲進帳蓬內睡覺了!

睡夢中,突然被吵雜的驚呼聲吵醒,原來是一位老師帶小學生戶外教學,經過此處,下起一陣太陽雨!

老師說:等一會會出現彩虹喔!

然後沒多久就真的出現了很清晰的彩虹,還是內外圈!(我的相機是很簡單的相機,沒有廣角,對焦功能差)

此時面向太陽的景色

既然醒來了,就四處看看吧! 因為我沒穿布鞋出來,不能跑步,就光腳到砂灘走走!

海邊的暮色

暮色中的海洋驛站

晚餐就簡單吃帶出來的紅豆乳酪麵包;驛站的人員告知今天台東市有夜市,可以去逛逛!阿不過

小賢是吃素的,而且平時也鮮少去逛夜市,所以就呆在驛站上上網,查一下隔天的路線,因為原定計畫

隔天要到花蓮二子山野溪溫泉去!

晚上睡覺的時候,到了十點多,熱得睡不著,因為外帳遮住出口通風,只好把外帳一邊固定繩角

解開,使出口暢通,結果睡到清晨三點多時又太冷了!不過整晚的海潮聲是很特別的!

但是有一個小缺點,因為到海邊的車子要經過驛站前,所以會聽到車子經過的聲音。

Day 2 (4/26)

清晨起床,趕緊煮早餐,驛站的人員見我要煮早餐,對我說可以與他們一同用餐!但是我怎好意思呢?

而且我是吃素的,不方便與他們一同用餐。我想要一邊用餐,一邊欣賞日出;煮好湯麵,然後端到觀景台上,

第二天的早餐

因為東邊雲層厚,沒能見到日出美景,不過坐在海邊一邊用餐,一邊看海聽海潮聲也是一種獨特的

享受,重要的是,這一片都是一個人享受,而且是 Free 的!

這裡清晨海邊就有不少釣魚的人, 應該是連晚上都有!!

驛站的士官問我有沒有名片,要作登記用(應該是有業績評比吧!),但是小賢從進奇美電開始,

辦公廠區一直換,分機也跟著一直換,所以就沒有印過名片(幫公司省了不少錢),於是就在登記簿上

面簽下:蔡小賢來自台南,4/25 到海洋驛站一遊,然後撒泡尿(在廁所)!

用完早餐後,剛打包好行囊,又開始下雨了!(真是上天慈悲,讓我把帳篷給收好了),一切都是

上天最好的安排,假如我不是因為迷路慢了一個半小時,我可能不會在海洋驛站過夜,也無法好好認

識這個機關!在驛站內躲了一會兒,但是,看來短時間內雨不會停,只好繼續往北推進了!

台東縣景點導覽圖

第一個停靠站是:伽路蘭

有著一大片空地

漂亮的海岸

不過風很大,轉得嗡嗡作響的風車

乾淨的廁所

卑南鄉富山村刺桐社區的活動中心(此處可以紮營,但是沒有公共廁所,附近有杉原海水浴場)

興建中的度假村(我自認為住不起)

遠眺渡假村

路旁有間廟,廟前是個不錯的生態觀察區

不過女廁都故障了(外面還有流動廁所),男廁可以正常使用

這兒海邊有很多魚,不過要餵食的話要準備不含油脂的食物,最好的是饅頭 (西式點心都不行,如:吐司、蛋糕…..),因為油脂會覆蓋在海藻上,影響海藻的生長。

新蘭漁港旁的新蘭安檢所

新蘭安檢所的鐵馬驛站

都蘭到了!

這是原定第一天要紮營的地方--都蘭派出所

免費露營區,共有三各露營蓬台,有免費的盥洗室 & 廁所 (但是怕風很大,假日會搶不到位置)

有熱水可以洗澡喔!!

繼續望北推進,

金樽海岸 (我覺得最沒特色的景點,不過上廁所很重要)

以下遊記中文章字體顏色為藍色的代表節錄自網路,主要是東風處 (不知道跟諸葛孔明有沒有關係?)

金樽是東河鄉南部的一個小漁村,由於台11號公路建在海階地上,因此由公路下到海邊的漁村間,有20~50公尺的高差。漁村附近有一個小漁港,漁港以南則是一片砂灘海灣,砂質細緻,長約2公里。

金樽南方約500公尺左右的海域中有一塊巨大岩塊,外形狹長。在低潮的時候這個巨大岩塊構成的小島與陸地之間有砂洲相連,在地形上稱為陸連島。砂洲南側海灘上有海蝕柱和海蝕門的景觀,後者高2公尺、寬5公尺。

到了新港的時候,看見有路標往彩虹瀑布,因為是自由行,有任何景點都可以去看看

(原則一:收門票的不要去)

到了山區了

路上的樹蛙,要小心走,免得踩到牠們

停車場, 今天不是假日, 所以沒有其他遊客

這裡就可遠眺瀑布!難道是要從這裡走到那裡嗎?看起來很遠的樣子!

麻荖漏步道,標示牌上寫著 1.6K,往返約 1.5 個小時

停車場旁的老樹

開始進入步道健行

第一階段的盡頭是到溪床, 然後溯溪往上

(有善心人士作路線記號)

路勒??有沒有看到那一排石頭,說:路在此!(後面有一個箭頭,有沒有?)

看見一隻白色的山蟹攔路 (此路是我開,此樹是我栽;要從此路過,留下買路財!)

這個步道溯溪的部份沒有明顯的路線標識,走到一半就看不見路了!初次到貴寶地,人生地不熟,

不敢貿然硬闖,避免在山中迷路,況且今天除了我一人,沒有看見其他登山客,很怕發生危險!只好

就此打道回府!跟無緣的彩虹瀑布說掰掰!

沿路聽見許多叫聲,本以為是鳥叫聲,但是後來發覺那是樹蛙的叫聲!

因為在開始進入步道前正在飄雨,所以小賢就穿者雨衣雨褲去登山,結果,上去下來後,內衣褲

都濕掉了!(這樣的經驗造成後面的錯誤決定,待第四天揭曉)

出步道口,看見一位摘菜的婦人,跟她打個招呼!

問她:此處種菜不是很容易被大雨沖掉嗎?為何到如此高的地方種菜?

婦人回道:是呀!很容易被沖掉;這裡種菜晚上會有霧水,不用澆水!

我見上方有許多白蝶飛舞,我問再道:這裡的菜不是都會被蟲吃掉嗎?

婦人回道:很多都被山羌吃掉了!還有山豬也會出來!

山羌、山豬??真是很山區喔!

山下的一處玩水 & 烤肉地點

三仙台(先前旅遊已經去過了,就不再進去了)

三仙台位於成功鎮北方約3公里,是由一個突出的海岬和海岬外的離岸小島所構成,地屬台東縣成功鎮。由於小島上有三座巨大石塊屹立,當地民眾迎合傳說故事,將當地稱為三仙台。島上最高峰有77公尺,島長約1公里,最寬部分約350公尺,面積約為22公頃。

三仙台離岸島是由都巒山層火山集塊岩所構成,周圍有隆起珊瑚礁分布。海岬的北側是一片礫質海灘,圓形的礫石直徑約在5~10公分之間,潮水和海浪沖刷灘面的時候,會發出相當震撼的聲響。

由於受到風化和海水侵蝕的作用,三仙台風景區裡有許多造形奇特的岩石,海濱植物的種類也相當多,值得仔細欣賞與認識。

由三仙台附近向西望是多階段的階地,尤其西北西方自守蓮村落的後方最顯著。成階的台地都是整齊的農地,這些階地在成功鎮以南普遍的發育,是農耕地集中利用的地區。

三仙台是一個火山集塊岩構成的小島。

南側的成功鎮是台東縣的重要漁港,也是本國家風景區南段最大的聚落,能為遊客提供多項食、宿等服務。在成功鎮,清晨時分不只有日出與海景,更有雙層山的景觀可賀。晨間紅日西照,都巒山山脈東坡正在向陽的一面,從成功西望可見遠遠高山之前,還有一排低矮山脈,兩者平行排列。遠山高聳,由於距離遠,光線散射強,山色藍黑;近山雖低,但因陽光散射少,山色蒼翠,綠意盎然。兩層山鮮明的對比,構成一幅絕佳的景觀畫面。在地質上,遠山是都巒山層的火山集塊岩構成,近山是由砂岩、頁岩構成,差異侵蝕的結果,造成這種雙層山的景觀。

長濱的販賣部, 有用竹子做成的戰士

花海, 不過已經凋謝許多!!

露天 Coffee Shop

石雨傘(對我沒什麼吸引力)

在成功鎮北方約10公里處的石雨傘,位於台11號公路西側的高地上。公路西側有一處小停車場,沿停車場稍南的小路通往高地上方,再步行門分鐘便可到達石雨傘。它的對面有間廟宇,石雨傘周圍則有步道環繞。石雨傘下方,公路的東側,有一條細長的海岬斜伸入海中,稱為石空鼻。海岬北側有個小船澳,繼續往南行,公路東側也建有停車場供遊客觀景停留。

石雨傘高約l6公尺,聳立在海階面上,頂部生長著許多植物,柱壁上則呈光禿,岩柱的側面可看出以往海蝕作用留下的海蝕凹壁。石雨傘所在的海階面,現在高出海面約40公尺。

石空鼻是由礫岩構成,在此地以北30度東的方向延伸至海岸外1公里之長,延伸的方向也就是地層的走向。從停車場往下俯瞰,可看到海岬靠近陸地的一例,有一個高大的海蝕洞;向海的方向則可看到一塊平衡岩,外形彷彿香菇般;海岬上可發現更多規模較小的地形景觀。此地出露的礫岩,組成的顆粒相當混亂,由粗大的礫石到細小的砂泥都有。由於規則成層的排列,受侵蝕後生成的小地形也凹凸有致。在海岬上更可發現許多大小壺穴,壺穴中仍留有供海水進行鑽蝕作用的礫石。許多海蝕溝及海蝕洞則順著岩層的節理或層面發育。平衡岩的上部是堅硬的珊瑚礁,下部則是比較軟弱的礫岩,風化和海水作用使交界的部份變得較細。在附近還可看到因下部太細而失去平衡,掉落在旁迸的珊瑚礁塊。在平衡岩的西側還可找到有小規模石筍、石柱發育的海蝕洞。

路旁的水牛與白鷺鷥 (東部很常見到的景象)

八仙洞 (旅遊原則一:收門票的不要去,外面看看就好)

台11號公路由大港口向南,經過靜浦後進入台東縣境,首先通過是長濱鄉。八仙洞則是長濱最北部的風景據點。八仙洞也有稱作水母丁的,北邊有水母丁溪。西南的水母丁山向東北延伸,八仙洞的各洞就在這條稜線的東翼。附近的洞穴根據調查共有16個之多,大小並不一致。民國57年12月27日,台灣大學考古系教授宋文薰先生率同台大考古人類學系及地質系師生所組成的考古隊在這裡發現了先民的遺址,並將其歸為長濱文化。

八仙洞的各洞穴都在都巒山層的火山集塊岩內,這種岩層由於岩性堅硬,在海水侵蝕的作用下形成陡崖。據推測,這些集塊岩大約是數百萬年前海底火山噴發時所形成。在陸地間歇上升的過程中,海水的侵蝕作用在不同的高度造成了海蝕洞。由於海岸一直處在以上升為主的環境中,因此各洞穴生成的順序是由上而下,愈低的洞穴年紀愈輕。插圖中可看出各洞的位置及名稱,同時也可以看出這些洞穴大致有兩種外形。一種是直立形,遊客最先到達的靈岩洞就屬於此形,這種洞穴是由於海水岩著岩層的節理面侵蝕而形成;另一種是呈橫向半圓形發展的洞穴,這種洞穴的前方常有一小塊平台,平台上面有堆積物。

八仙洞的價值是多方面的,在地質上表現出海水面和陸地間的相對運動,考據各洞穴的生成年代,可計算出海岸相對的上升速率。在地形上則留下了海水侵蝕作用的證據。在考古上由於遺址的發現,說明了舊石器時代先民的居住環境。

船體造型的樟原教會

花蓮縣景點導覽

過了樟原就進入花蓮縣了!因為今天的風很大,車速就變得很慢,往北推進的速度不如預期!

從下午二點半開始,小賢就在注意晚上露宿的地點了,在十幾二十年前,小賢有一次一個人環半島,

晚上在石梯坪風景區露營過,但是事過境遷,現在石梯坪已經是遊客眾多 (旅遊原則二:人多的地方不要去) ,石梯坪這裡有露營區,但是要收費,所以就不可能在這裡過夜了!

石梯坪地名的由來和地形的關係很密切,花蓮縣志二十一卷,名勝古蹟篇記載著:「清光緒三年,統領吳光亮率兵開路至此,見路地如埭,突伸入海,石出排比若梯,遂稱石梯,陸上平坦,稱石梯坪。右側盡處,迤邐接連秀姑巒溪口,左側盡處,內凹成澳,稱石梯灣,灣內漣漪蕩漾,風光旖旎,與洶濤澎湃之海景迥異,石梯一帶魚產頗豐,民國四十八年二月建漁港』。

石梯坪是火山集塊岩長久受海蝕作用剷平後,再隆起的海階。隆起的原因可能是海水面的相對下降。在這裡,岩層的走向大致是北20度偏東,以30度角向東南方傾斜。由於岩層間軟硬的差異,硬的外突,軟的內凹,於是形成許多單斜脊的小地形。這一地區出現的海階較明顯的有三階,靠海的一階可以一直連續到大港口,階面上覆蓋著珊瑚礁;中間的一階規模小得多,與公路相鄰的一階面積最大,是構成石梯坪地區的主體,包括停車場、農田等都在這一片海階上。

在海岸附近,岩石上縱橫的蝕溝和壺穴遍佈。壺穴深的可達2公尺,直徑0.5公尺至2公尺不等,洞內常有圓滑石礫。有些壺穴突出地面,形狀好似桶形浴盆。石梯坪的海岸壺穴在本島首屈一指,是應當極力保護的自然景觀。

由豐濱到石梯港間的海岸出露的岩層屬於都巒山層,這種岩石也構成海岸山脈的主體。但在石梯坪海岸出露的岩層卻顏色灰白,似乎和前一段海岸所看到的不相同。其實這種灰白的礫岩也屬於都巒山層,只是因為它所含的凝灰岩較多,因此呈現出淡灰色至白色的外觀。當您環繞石梯坪海岸賞景時,就可見到各種粗細的火山性碎屑岩。

石梯坪風景區的海岸還可見到鵝卵石膠結而成的礫岩,以及黑色的珊瑚礁。靠近遊客中心附近的海岸可見到近圓形的礫石構成的礫岩,它們是古老海灘礫石膠結而成的,隨著陸地上升的作用,抬升到比較高的地方。珊瑚礁則是生長在海面下的珊瑚蟲遺骸堆置而成。珊瑚礁的出現是陸地相對上升的直接證據。珊瑚礁崎嶇多孔,是海水中生物最適於聚集的地方,也是生產力高的海域環境,因此無論是熱帶魚或是其它的海中生物,都在這裡集中。

在石梯坪在過去幾分鐘路程一處石門遊憩區,停車場旁有兩座涼亭,離廁所也很近,真是非常棒的

露營場所。

石門位於豐濱以南、大港口以北,屬於花蓮縣豐濱鄉所轄,因一個外觀似門的海蝕洞而得名。本地區的海蝕地形發達,是觀察波浪侵蝕海岸的優良據點。就地形山勢來看,石門在貓公山稜線南延,經八里灣山後再銜接上的大奇山(817公尺)的正東方海岸。大奇山距離海岸僅約1.7公里。這一段海岸都是由都巒山火山集塊岩構成的,由於岩質堅硬,因此形成高聳的山峰和陡立的海崖。

強烈的波浪經年累月沖擊海崖,在陡崖的基腳部位,蝕出了海蝕凹壁。凹壁繼續發育,上部懸空的岩石崩落下來,於是海崖後退,凹壁下部的平台向內陸伸長,這個逐漸向內陸成長的平台就形成了海蝕平台或是岩台等。

這種強烈波浪侵蝕的證據,在石門附近的海岸地帶表現良好,因此到處可見海岸岩台出現。『石門』是一個海蝕門,它的位置正好在岩台之上。這個海蝕門的洞門沿集塊岩的天然破裂面(節理)發育,形狀呈橢圓,有三處洞口對外溝通,洞的寬度約18公尺,高近5公尺。

石門洞南側出露了一小塊顏色不同,具有柱狀節理的火成岩。

石門遊憩區的停車場

停車場旁的商家

把帳篷搭在涼亭裡,沒風沒雨!不過有很大聲的海濤聲,跟颱風夜的聲音很像。

通往成功的大道

還算乾淨的廁所(不過男廁嗯嗯的門鎖壞掉了)

這裡的步道,不輸私人度假村的環境

晚餐就一樣煮湯麵吃!這一個晚上就睡得很舒服了!也是早早就寢,因為隔天清晨都會早起!

不過這一個地區晚上都沒有其他人,商家也躲的見不到人了,晚上起來噓噓都會怕怕的。

今天終於見到日出了,不過還是沒能見到太陽自海平面升起的景色!一樣是一邊用餐,一邊欣賞海景。

山海相連的景色

海邊

火成岩石洞

這裡有很棒的海邊生態, 有魚蝦, 彈塗魚, 螃蟹, 貝類等等....

現在的宗教界也加入搶錢??

海邊的稻田

路旁有大理石建的候車亭

磯崎灣

沿著台11號公路南行,翻越蕃薯寮南側的山丘後,到達芭奇停車場(是一個很好的觀景點)。從這裡向南眺望可以清楚、完整地看到一片海灣,稱為磯崎灣。磯崎灣是花蓮以南出現的第一個具有開發為海水浴場潛力的砂灘海灣。海灘優美,長約2.5公里。灣的西側是磯崎村,屬於花蓮縣豐濱鄉。海灣的生成可能是因為有斷層通過本地。磯崎的北方與南方都有都巒山層的硬岩出現,唯獨磯崎當地是八里灣層軟岩分佈的地區。在差異侵蝕的作用下,向內凹而形成海灣。形成海灣後,也就逐漸具備了聚砂的能力。砂灘呈灰色,海灘的後方是一片海岸階地。

磯碕灣是較弱岩層分佈的地區。

磯崎南方海邊小山頭(大石鼻)的東側是海崖,已可見到集塊岩的露出。小山頭的南方是一處水產養殖場,培育的海鮮有魚類、貝類(如九孔)、草蝦及龍蝦等。由磯崎向南行,山地愈逼近海岸,在新磯隧道前變為海崖。花蓮縣誌卷二十一名勝古蹟篇有如下的記載:『豐濱鄉磯崎新社間,有危崖臨海,仄徑附壁,行人戰戰兢兢,罔敢他顧,曰親不知者,謂雖父子之親亦難扶持共濟,一若不相知者,斯絕險之景也』。公路開通後,以新磯隧道穿越這段險崖。海崖的下方有兩個海蝕洞,在公路上可以看到其中較大的一個,另一個則必須走下海崖才能發現。海崖外側的礁石海岸上常有釣友活動。親不知斷崖出現在加路蘭山(746公尺)稜線向北北東延伸和海岸相交的地方,它是由都巒山層火山集塊岩構成的,它也是一條山脈的尾閻。

在新社北邊出現的海岸階地(沖積扇被切割),形狀如肩,是花蓮以南第一個最具體的階地地形景觀,海岸有發育良好的隆起岩台。新社以南到豐濱,都可見到有階地發育的海岸,本段海岸也正巧是砂、頁岩分佈的地區。豐濱村前,貓公溪的北岸出露薄層砂岩間夾薄層頁岩的邊坡景觀。

磯崎海灣的浪也是從北方高地瞭望的壯景之一。一波波的浪,規則地、不懈地沖擊著海岸,映照著運轉不息的生命力。繼續的觀賞下去,就會逐漸進入物我兩忘的境界,溶入大自然的節奏裡。

海灘構成的圓滑曲線和一排排白色浪花濺起的平行線,又呈現出另一幅線形之美。

在陰天、晴天、雨天,或是迷濛帶霧的天氣裡,遠望磯崎海灣,各有不同的滋味在心頭。

磯崎海岸另外一面

磯崎海濱遊憩區

遠眺磯崎

芭崎瞭望台

此處晚上可以露營 (有公共廁所)

蕃薯寮位於花蓮縣壽豐鄉與豐濱鄉交界處,11號省道 28K處18號橋旁,繞了一個大彎。由地名便可大致猜出這是一個窪下的地區。臺11號公路並未通過盆地底部,而是沿著盆地東側的山坡開闢。此地為通往豐濱之中途站,管理局委託造景公司於此設立休息區,有停車場、別緻木欄杆、整齊的花木、造型純樸可愛的瞭望台及公廁。

休息區前方還有商店提供冷熱飲之服務。蕃薯寮坑,顧名思義為一內凹的谷地,由瞭望台俯瞰山谷,溪谷深 邃,岩壁陡峭,林木鬱鬱蒼蒼,青翠之中散佈著幾間農家。東邊可欣賞太平洋展開於兩峰之間,視野雖不甚寬闊,但仍可見浪花飛舞,頗能感受到太平洋的澎湃氣勢。自此山路漸多彎曲,沿途樹蔭滿路,行車相當涼爽。

路旁山坡植有檳榔,清香撲鼻,其休息區旁十米水泥橋下即是遺勇成林。

蕃薯寮因不同地質在溪流的堆積及切割作用下, 形成溪谷盆地與陡峭峽谷兩種 對比的地形景觀,峽谷景觀,巧奪天工,形勢猶如太魯閣的峽 谷,深達上百尺的峽谷 ,讓此地有著小太魯閣的稱號,是東海岸地區極為獨特的峽谷景觀區,相傳從前住在蕃薯寮坑的原住民,十分崇尚勇士,因此立下規矩, 只要能用竹子撐竿跳過峽谷,大家就尊奉他為酋長。

由南北兩溪匯合而成的蕃薯寮溪向東流經蕃薯寮坑後,經過一段長約一公里的峽谷注入大海。公路以橋樑(第18號橋)跨越此一峽谷,在橋的西側是平緩起伏的圓緩山丘及低平的河谷,彎彎的曲流穿行其間,兩岸農田連綿;橋的東側則呈峽谷峻嶺地形,崖壁直立。造成這一景觀的背景,是橋的兩側岩石不同。橋西是頁岩、橋東是都巒山層的火山集塊岩。前者十分軟弱,後者則甚為堅硬,是造成海岸山脈主要山嶺的岩石,由於岩質堅硬密緻,可以維持陡峭的山坡形成崖壁。由於岩性差異而造成地形上的不同,在水璉地區已經提及,但由於都巒山層的集塊岩比礫岩更為堅硬,與頁岩間的強弱差別更大,因此地形上突變的表現更為明顯。

前面提及小海灣以南的山丘,和它南方的北加路蘭山(290公尺),共同構成蕃薯寮坑的東部屏障,圍住了蕃薯寮溪流灌的盆地。這一地區最怪異的地形現象是蕃薯寮溪的流路。如果遊客能夠停留下來住上一天,追溯蕃薯寮溪入海的一段河谷,您將發現深幽陡峻的峽谷景觀。要令人難解的是它為什麼不從山丘的北側出海,那裡出露頁岩為主的軟岩,比較容易切出河道。偏偏卻選擇了艱難的硬岩區,切出一段峽谷後注入大海。

停車場

新舊十八號橋

《蜀道難》為詩人李白最著名詩篇之一,全篇以“蜀道之難,難於上青天”為主線,以恢宏的氣勢,奇異的筆調寫盡蜀中山川的險峻雄奇,一吟三嘆,一瀉千里,磅礡豪放,姿肆縱橫,為千古之絕唱。詩雲:“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”,然而這奇異之作的主題和寓意,甚至寫作年代,一直視為千古之謎,大意歸納起來有幾種說法:嘆蜀道之難,寓仕途坎坷;怦擊時政朝廷;憂國事或友人;送友入川;即事成篇,別無寓意。總之是見仁見智,遽難定論,其實詩能成為千古絕唱,必有其深厚的內涵,超越那些過眼煙雲的是非人物,否則不可能具有震撼人心的力量,尤其這種歷經歲月錘煉,依舊光芒四射的名篇,所以要理解這首詩,首先要跳出平庸的觀念,領略作者那種超凡入聖的境界,從中體悟詩的真諦。

理解這首詩,必須要先認識詩人李白,他是歷史上最偉大、最傑出的詩人,他的詩代表了中華民族古典詩詞的最高成就。傳說李白少年早慧,“五歲誦六甲,十歲觀百家”,少年時代開始訪仙求道,雲遊四海。詩人自喻:“五嶽尋仙不辭遠,一生好入名山遊”。最近已有學者研究指出,這首《蜀道難》系詩人十六歲時所著,震驚學術界,這一成詩年代已經側面推翻了歷代那些對主題寓意既不見仁又不見智的說法。而從詩的內容、風格可以更直觀說明,這將後敘。

詩人少年時代曾造訪峨眉山,習得一手好劍法,然而畢竟這不是詩人的最終追求,詩人要的是真法真道,所求的是最終的解脫,故借奇異險峻的蜀道,以“蜀道之難,難於上青天”寓求道的艱險。詩的第一句便指出:“危乎高哉! ”,古時修道人都在深山老林,要想得真道,求道者往往會冒著生命危險,得付出極大去找尋。且:“高處不勝寒”。

“蜀道之難,難於上青天”,歷代都將這裡的介詞 “於”當作“比”字講了,意思是,蜀道之難,比上青天還難,從字面上,從詩的表面上是可以這樣理解. 但是這首詩的主題不僅是描寫蜀道難,裡面有更深的寓意,詩言志!所以“於”也有當作“在”的意思講(其實這是這個介詞的第一用法)。用白話理解就是: 蜀道之難,難在上青天! 這是詩人真正的寓意,志在青天!說白了就是要了卻凡間的生與死得道成仙。其實這一主題貫穿在詩人的一生的作品中。從“且放白鹿青崖間,須行即騎訪名山”到“行路難,行路難,多岐路,今安在?長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海”。處處都可能捕捉到詩人的精神追求,這哪是用世俗的幽憤、坎坷、對現實社會的不滿能解釋清楚的?而用浪漫主義、誇張、想像去解釋,更是望文生義,牽強附會。

“志在青天”是這首詩的主題和寓意,然後以詩言志或借景抒情的詩浩若煙海,何以這首詩為千古絕唱?詩中雖以奇之又奇的筆墨盡展蜀中山川之險峻寓求道的艱險,然而讀罷卻是一種盪氣迴腸,橫空出世。何故?因為詩人寫境、寓境卻超越了彼境,不在其中。

古代入蜀,千難萬險。詩仙李白在那崎嶇的蜀道上感慨萬千,曾寫下千古名篇《蜀道難》。蜀道之難,難於上青天!古蜀道之艱險由此可見一斑。

古蜀道的主干線又名金牛道、石牛道,又稱為劍閣道或蜀棧。傳說秦惠文王后元九年(公元前316年),秦王遣五壯士攜美女入蜀探路,“五丁共引牛成道,至之成都”,然后秦王舉大兵伐蜀,打開了秦蜀通道。於是留傳下一個“石牛糞金”的美妙故事,記述於《蜀王本紀》之中。

金牛道是古人入蜀的主要通道,它從漢中向西,經勉縣進入沮口、青羊、大安、金牛等鎮,南折入五丁峽、五丁關至寧強縣,再轉西南經牢固關、黃壩驛,進入四川朝天的七盤關、轉斗鋪、中子鋪、神宣驛、龍門閣、朝天鎮,順嘉陵江之絕壁上的飛閣棧道向南經朝天峽、望雲鋪、飛仙關至廣元的千佛崖入利州古城廣元。再南渡嘉陵江至要塞昭化,經古戰場葭萌關,上牛頭山,過“一夫擋關,萬夫莫開”的天下雄關劍門關。信步於古柏夾道、濃蔭蔽日的翠雲長廊而至梓潼大廟,經涪城綿陽過鹿頭關、白馬關,然后一路坦途直達錦官城成都。蜀道艱難險阻、逶迤蜿蜒、崎嶇曲折,全程共約600餘公里。

蜀道最險處莫過於今廣元市朝天明月峽的“嘉陵雲棧”。嘉陵雲棧乃在兩峰對峙的峽谷懸崖絕壁處鑿石打孔,穿木為梁,橫梁立柱,架閣作棧。棧道凌踞於湍流之上,出沒於雲霧之中,故稱“雲棧”。朝天的嘉陵雲棧上負千刃絕壁,下臨激流深淵,在歷朝歷代頻繁的爭戰和自然災害之中,或毀於戰火,或廢於山洪。明月峽峽長3000余米,兩岸山峰相對不足百步。棧道在危崖上附壁,在險水中凌雲。激流滂湃,動魄驚心。

“蜀道難”的文章跟這次的遊記有啥相關?各位看官請注意看下圖那一條斜線,那是啥子東西?

放大一點,竟然是一條階梯棧道!

那就是今天的主角—“薯”道難,這不是在四川,而是在花蓮蕃薯寮!

人不癡狂枉少年(雖然小賢年紀已經不小了),一定要去看看!在朝著棧道的方向循路而去,終於找到起點,真的給它有一大點恐怖!要不要往下走?心理盤算著,看看這棧道似乎是新修建的,焊接工具

及電纜線還在現場。

往下走了一段,覺得好像不妥,於是又爬了上來

但是上來後卻又覺得這條棧道做得挺堅固牢靠的,何不試試走到底部一探究竟呢?

於是乎,小賢又鼓起勇氣,抓著岩壁上的繩索又往下走去,但是快到溪底的時候,棧道就沒了,可惜!

這一條棧道不知道為何而建?不過要修建這一條棧道,真的是很不容易,尤其是從上方向下修建,

人員施力不容易,要在山壁上鑽孔、釘鋼筋、焊接…..

我是沒有去走過南投竹山的天梯啦,不過這一條鐵定驚險多了,搞不好改天這裡會成為熱門景點

也說不定!不過,如果有兩個上下相會的時候,就會向白羊與黑羊在獨木橋上相會一樣!

花東海岸線公路沿路上真的是超多的民宿,各有各的特色,而且還持續一家一家地開,生意真的那麼好嗎?

沒多久,遠雄海洋公園到了,只是路過而已!(旅遊原則一:收門票的不要去)

到花蓮市後,沿著中山路走,經過一家包子店時買了素食高麗菜包 & 五穀饅頭各兩個,一共

NT$66,先啃一個包子再說!

然後在市區中了好一會,終於找到一家素食自助餐店,地址是:花蓮市自強路646號,菜色製作的

很精美可口,先加了一盤菜(秤重計價)+1碗飯=NT$65;用完餐後又用飯盒裝了一盒菜,準備晚上享

用 (NT$60)。然後又到超市補給了三樣蔬菜(NT$38)。

到這裡里程數已經 420了,接著就要上中橫了,所以要幫車子補給汽油,經過一家中油加油站,有半自助加油,每公升便宜 0.5元,也不無小補啦,一共加了 8.91 公升的汽油。此時又開始下雨了!

進到中橫就看見湍急混濁的溪水

中橫之開闢為台灣道路史上輝煌的一頁,但在光輝燦爛的背後,卻有其實質之意義。中橫之開鑿經費是由美援提供,人力則以「行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會」(後簡稱退輔會)所輔導之退除役官兵為主。中橫開闢之前,曾經集合行政院美援運用委員會、中國農村復興聯合委員會、經濟部、台灣省建設廳、農林廳、交通處、公路局等有關機構商討相關事宜,最後決定由輔導會主導,組織「橫貫公路興建開發委員會」。[1] 橫貫公路之開鑿是一個具有多重目的與意義,當時輔導會主委蔣經國曾就開發中橫之目的作一說法:1、為適應國防需要,打通中央山脈,建設一條橫貫台灣東西兩部之便捷交通線。2、配合國家經濟建設,便利山區資源開發。3、安置退除役官兵就業。

第一點之理由,可能最不切實際,但當時正處於國共對峙時期,國防擺在第一順位,正好為中橫興建名正言順化;但就實質來看,花費三億二千五百七十一萬台幣的中橫,帶來的國防效益沒有多少。再從開路原則觀之,規定以單車道且能通行十輪大卡車與大客車為主,許多路段還需配合地形做改變,加上貫穿中央山脈,道路極易受到天然災害破壞,根本不需敵軍毀壞之;而東西部之間,在當時有無實質聯絡之必要,亦有待討論。因此第一點的國防與交通之說,與其實質功能,較無法契合。

第二點是從經濟角度切入,則有顯得較有意義,從橫貫公路興建開發委員會之下所設置之公路工程處與經濟計劃處,就可得知藉由中橫之開發,來增進經濟之發展,確實為中橫開闢的重要功能。經濟部曾組團調查中橫沿線之資源,報告中說明中橫的開通可促進沿線農業、林業、畜牧、蠶桑、礦業、水力、灌溉等。

促進經濟與產業之立意,是開闢中橫相當重要原因;然就實際層面來說,中橫主線與支線經過之地,環境條件皆不是很完善,以交通來看只有一條對外道路,如果道路中斷,所造成的不便與傷害是非常巨大。且不管是在當時還是現今,中橫所帶來之經濟效應,與當初投入之經費與人力,可以說是不成比例。

第三點安置退除役官兵就業,理由看似簡單,卻可能是其中之關鍵,從主導興建的單位即可看出,如果經濟與交通是開闢中橫的主因,那主導的為何不是經濟部(負責資源調查)、交通處或公路局(協助技術),甚至是國防部,而是由輔導會負責。如果要以公共工程增加就業機會,那島內可運用之勞工甚多,不一定要退役軍人來進行。

如此可知,政府應是巧妙應用退役軍人,在不影響台灣社會的前提下,進行山地資源的開發及工程的建設,一方面可以消耗退役軍人的心力,使其專注於新事業的經營,又可以藉其力發展經濟建設,產生三贏的局面。從很多層面可以看出安置退役軍人,確實是當時重要考量。中橫興建完成後,政府再度調查沿線可供使用之土地,超過二百公頃者有三處,分別是福壽山、思源與霧社,超過一百公頃者有日月灘、上梅園兩處,超過五十公頃者有關原、松林、環山與蓮花池四處,其他則為零散地。其中福壽山、霧社、上梅園、蓮花池等處,皆是以安置退除役官兵為主,其他如西寶與武陵等處,亦是如此。橫貫公路調查報告中,於農業中亦有一「移民墾殖」之獨立項目,列出四十個可能開闢之處。[4] 從許多跡象看來,開闢中橫的原因,確實與安置退除役官兵有著密切關係。不過,中橫開通無論原因為何,在台灣歷史上都是一件大事,對往後亦有深遠影響,皆是不可抹滅之事實。

中橫公路在太魯閣到天祥間開鑿的隧道中橫的歷史始於1914年,原為日治時代開鑿的理蕃道路,1935年完成埔里、霧社經合歡山,直達太魯閣、花蓮的道路,命名為「合歡越道路」(合歡越嶺道路)。其中合歡埡口(大禹嶺)至太魯閣之路段即為目前中橫公路主線東段。霧社至合歡埡口(大禹嶺)之路段則為今台14甲線。中橫公路主線西段則大部分與「大甲溪警備道」路線重疊。

1956年7月7日,由台灣省公路局成立的「橫貫公路工程總處」負責開路、規劃、建造、鋪路等工程事宜。開工典禮分別在東西端一起舉行,由當時的行政院院長俞鴻鈞主持,當時負責兼代主委的蔣經國也應邀參與。此工程動員了1萬多位退伍的榮民。

中橫公路在開工之後,由於颱風、地震等天候影響,曾發生過不少意外。第一件重大死亡事件是在1957年10月發生的,由於清晨發生一起地震,導致正在進行架橋灌漿的工程毀損,公路局的工程師靳珩,被地震落石擊中,墜落山谷身亡。當時沒有精密先進的工程設備,所以開路工人最主要的工具就是斧頭與炸藥,因為炸藥控制不當而受傷的工人也有不少。後來又發生過多起死亡意外,經統計因工程意外及天災而殉難的有212人,受傷者702人。

路經大理岩石在開路之前,中橫東段曾被稱為「產金道路」,主要目的是希望能夠成為立霧溪砂金採礦的交通道路。中橫西段則與「大甲溪水力發電計劃」一併規劃,開路同時,大甲溪上游的德基水庫也在規劃興建,中橫也充當了工程道路。於是規劃在1956年將中間路段打通接起,並做為安置退伍後榮民上山興建農場果園的交通道路。然而從太魯閣到天祥這一段20公里的道路,都必須通過懸崖峭壁,以及堅硬的大理石岩,因此開通顯得特別辛苦,這一段道路的橋樑隧道也都特別多,成為中橫日後最主要的景觀。

中橫的完工日期比預定的提早半年完工,整個工程費時三年九個月十八天,花費約四億三千萬元新台幣。通車典禮是由當時的副總統陳誠舉行(參看 對橫貫公路通車典禮書面賀詞)。在1960年的5月9日開放通車。

太魯閣峽谷

祥德寺與立霧溪谷

中橫公路金馬隧道前的雲海中橫公路通車之後,由於景觀隨四季多變,加上險峻的太魯閣峽谷開鑿,成為了早期台灣八景之一,以及不少台灣郵票的主題。1986年也規劃入太魯閣國家公園範圍。

幾個知名的中橫公路景點都在太魯閣峽谷,天祥附近,包括有長春祠、燕子口、九曲洞等。其中長春祠就是為了紀念殉職的開路工程人員所設,在祠堂中供奉有212位員工。在1970年曾遭山崩損毀後,於1973年整修重建完成。1987年又遭落石損毀,整個原先的祠堂連基座都崩損。因此1988年在原址的左側又興建一座新的長春祠。

九曲洞則位於中橫公路太魯閣西行後14.4公里處,要過一個流芳橋,就會到達九曲洞,此處刻有大字為「如腸之迴,如河之曲,人定勝天,開此奇局!」,是黃傑所題的。九曲洞並非有九曲,而是取其曲折洞天之意。現在在九曲洞旁開有雙線隧道,原九曲洞的道路已設為景觀道路,並有解說牌和停車場等讓遊客可步行觀賞。

燕子口則顧名思義,是在道路上方大理石峭壁洞穴中,住有許多小雨燕或洋燕,以至有「百燕鳴谷」的奇景。現也修有燕子口步道,步道中有另一個知名的景點為「印地安人頭像」,可看到對岸的岩石造型宛如一個印地安人的側面。燕子口步道盡頭有靳珩橋,是紀念殉職的工程師靳珩(於1957年10月被地震落石擊落山谷,也是工程期間第一位殉職的工作人員,他的職位是合流工務段段長,也就是燕子口這一段道路的負責工程師,但常被媒體誤認為他叫做段靳珩)。

沿著中橫公路到達燕子口,立霧溪峽谷在此變得更狹窄了,從這裡向西延伸到慈母橋,是立霧溪峽谷最膾炙人口的一段。燕子口步道從燕子口到靳珩橋,途中可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、湧泉、印地安酋長岩等景觀。

921大地震之後

未開放的路段中橫公路在1999年921大地震之後,由於位在震央九份二山附近,道路毀損相當嚴重,特別是谷關到德基水庫這一段,還有台八甲線壩新路口到德基段。據公路局資料顯示,在路工部份,邊坡崩塌里程達80%以上,高度有數百公尺,路基全部流失處多達26處,受創而造成路面寬度不足則有134處。此外亦有數座隧道坍塌或半毀,增加了搶修通車的難度。當時圍困在谷關的遊客約有上百人,在9月21日之後,一直受困到9月23日搶通台八線谷關往台中路線之後,才得以脫困。直到四個月後,也就是2000年的1月18日,公路局德基搶修小組和谷關搶修小組,才接起這一段路線。但接起路線後並未馬上開放通車,由於其中有24公里屬極危險路段,只要下雨或有餘震,就會造成二次嚴重坍方。(台八甲線嚴重損毀的圖片)

此時引起相當多媒體報導,多數集中在中橫公路生態問題,許多學者表示不建議開放通車,其原因相當多,包括中橫公路過去的使命在現代社會,多數已獲得解決,如交通問題、榮民安置問題等,此外尚有強行恢復舊觀後導致更嚴重的土壤流失到德基水庫問題,天然植被、造林計畫需要一同擬定等。

然而公路局為了梨山地區居民通車問題(需繞道南投到西岸,要多花四個小時車程,觀光及果園生計大受打擊),依然擬定修復計畫,逐漸打通中橫公路谷關至德基路段,並提供中橫沿線居民使用暫時通行證。在2004年5月底,已進入最後路面加封,管制站與監測系統測試階段。並擬定禁止高度超過三米六的車輛、聯結車、大客車通行,每日8到17點定時開放單向通車等。預計在7月15日可實施。

好景不常,七月敏督利颱風侵入台灣,造成嚴重的七二水災後,中橫沿線花了超過二十億新台幣,剛修好的路段又大量崩塌,連台電架於沿路的六處發電廠都幾近全毀,於是行政院經建會舉行了聽證會議,名為「從大甲溪流域的未來評估中橫公路是否修建」,會中決議暫不復建中橫,讓山林獲得休息的時間。並推動恢復以中央山脈為主的國土保育計畫,只開放台電工程車輛通行。

但此舉引起梨山地區兩千多位居民的抗議,由於當時公聽會決議青山到德基的八公里路段要放棄修復(原路已完全消失),然而中橫其他路段卻都已搶修恢復舊觀,這一決議使得國土保育的理想自相矛盾,也引起了相當大的爭議。2006年4月4日為止,青山到德基的八公里路段,依然是無法通車的。但梨山風景區、谷關風景區並未因為這一路段不通車就減少開發與垃圾污染,和觀光客流量。且在2004年到2006年間,中橫有多個路段依然是時時崩塌,造成交通中斷。讓中橫公路的水土保持問題變成相當重要的議題。

2007年7月15日,當時的總統候選人馬英九,訪問梨山時,提出了修復中橫的訴求。於是交通部公路總局於2009年及2010年總共編列6億2000萬元預算準備進行修復搶通工程,預計2010年底可搶通便道。但2010年1月下旬時公路總局谷關工務段召開交通管制事宜協調會中宣佈,辦理「中橫公路台八線及台八甲線上谷關至德基路段便道搶通建設計劃」核列經費,在2009年1月中旬已被立法院綠營立委反對,藍營立委也不支持下刪除,便道搶通無法執行,引爆中縣梨山地區居民抗議。經溝通,公路總局於同意從2010年2月6日至3月31日開放上谷關至德基路段,但僅限梨山居民通行。

岳王亭旁的吊橋

對岸的瀑布

岳王亭簡介岳王亭位處中橫公路173K慈母橋與合流露營區間,名稱由來即是為了紀念民族英雄〝岳飛〞。500公尺處的高地上,有座綠頂白柱的涼亭緊鄰立霧溪,名為「岳王亭」。在古色古香的涼亭對岸山壁有一線瀑布,又有「時雨瀑布」、「情人的眼淚」等稱號,會隨著雨量與氣候改變水量大小,從高處垂直往下落入立霧溪中,這裡的山光水色常吸引遊客駐足。吊橋橫過立霧溪,可直上研海林道,是早年伐木時人員進出的通道。

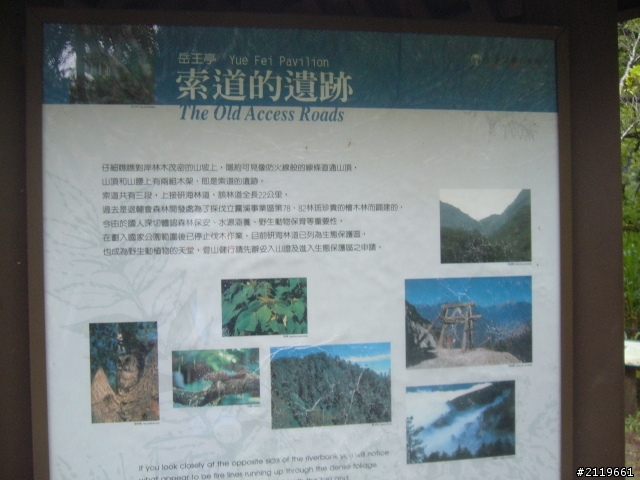

索道的遺跡仔細瞧瞧對岸林木茂密的山坡上,隱約可見像防火線般的線條直通山頂,山頂和山腰上有兩組木架,即是索道的遺跡。

橫跨立霧溪的吊橋,為研海林道前往太魯閣大山-立霧主山-盤石山-奇萊山登山路線東側的出入口,索道共有三段,上接研海林道,該林道全長22公里,過去是退輔會森林開發處為了採伐立霧溪事業區第78、82林班珍貴的檜木林而闢建的,今由於國人深切體認森林保安、水源涵養、野生動物保育等重要性,在劃入國家公園範圍後已停止伐木作業。目前研海林道已列為生態保護區,也成為野生動植物的天堂,登山健行請先辦妥入山證及進入生態保護區之申請。

路旁的小瀑布

又到了找晚上過夜的地方的時刻了,看了合流露營區,有露營台地、浴室,但是沒有頂棚,而且要收費,違反原則一,所以放棄!經過洛韶的時候,想起二十年前與另一位同學環島的時候,在經過中橫時下大雨,視線不好,行車危險,就在洛韶這裡的民宿過一夜,但是這裡沒有適合露營的地方,繼續往新白楊停車場去,到了新白楊停車場,看見一輛車,有人似乎也在勘察(此時我是不知道啦),此處有公廁,公廁裡有水有電,有可以露營的木板平台,但是沒有遮雨設施,如果晴天是個不錯的露營場所。

可巴洋地區—阿維(Awi)家族的住區

可巴洋地區位在中橫公路新白楊站(中橫台八線143公里處)下方高台地,是今立霧溪支流小瓦黑爾溪與魯翁溪間的山區,東起饅頭山,西迄於中央山脈,其主要聚落則分布於可巴洋一帶附近山腹,為阿維(Awi)家族居住的區域。

新白楊部落發源地(中橫公路新橫公路新白楊站)

阿維(Awi)原居住於索多社(Saso,今南投縣仁愛鄉靜觀),有三子一女。他的女兒叫旁卡(Bonga),先生死後,不願住在先生的家,便帶著子女回到娘家。

不久,與親兄弟魯西(Lausi)、畢候(Pixo)商議,都認為解決耕地不足,共推魯西為首領帶領遷徙到土地肥沃的地方,就是現今新白楊一帶,是阿維(Awi)家族早期拓殖的根據地。

烏來(Ulay)位於今新白楊偏西下方,在立霧溪與魯翁溪會合處的溪岸斜地,三面環河,背依高山,臨溪陡峭,地勢優越,防守容易,為一處安全居住的所在地。傳至第二代,由於人口增加,耕地不足,族人於是向附近地區遷徙。

最初,旁卡(Bonga)之子巴洋(Payan),遷於烏來東面一公里餘地之溪岸台地,建立新社。巴洋勇敢豪強,樂善好施,為人所敬重,因此,死後社眾稱其所住之社曰「西可巴楊」(Skobayan)以示懷念。此社後略改音作可巴洋(Kebayan),今稱「新白楊」。

可巴洋社成立後約三十年,畢候‧納維(Pixo‧Nauyi)之子烏帽(Umaw),率領家人自烏來(Ulay)遷於原住地西南方約二公里處,稱這個地方為「巴托諾夫」,表示這個地方石頭很多的意思。至日據初,日警以地勢高聳,展望遼闊,故改名為「見晴」,意即「展望」是也。

阿維(Awi)家族傳至第四代在可巴洋(Kebayan)一帶山區先後建立了共八社,各社皆立頭目掌社務。一旦敵人來襲,可共推強而有力的頭目來擔任總頭目負責指揮,一致對抗外來強權。

民國3年6月,日軍攻侵太魯閣,可巴洋地區即推舉可巴洋社頭目烏明‧巴可魯(Uming‧Pakul)為總頭目率壯丁勇士對抗日兵,期間於魯翁稍東之Batonox-Daya,戰況非常激烈,日本人屢攻不下,最後兵分兩路來攻擊,才被制服。

本族族人於日據統治時代,日本人當局為防止族人狙擊日警事件及變亂發生,乃迫令居住於內外太魯閣及巴托蘭諸地之社民,移居於萬榮鄉境內,逐次建立現有村落。

此處不留人,自有留人處,趕緊到下一站,到了慈恩這個地方,看見剛剛停在新白楊停車場的車子

&人,路的上方有建築物,我就問他們:上方可以露營嗎?

對方回答:可以!上面空間很大!

原來他們也在找過夜的地方,因為他們(4位歐吉桑+1位歐巴桑)隔天要去爬羊頭山&畢祿山,兩天行程。後來又來了一對夫婦要去單攻羊頭山。(單攻羊頭山是一天的行程)

此處是救國團的山莊,不過已經停止營業,廁所有水,但是沒有電,太魯閣國家公園管理處還派人

清潔,所以廁所是很乾淨的。

既然有伴的話,就一同在這裡過夜了!我就把帳篷拿出來組裝,而那一群二天行的歐吉桑歐巴桑

僅使用露宿袋,並沒有架設外帳,另一對夫婦也架起帳篷。

晚餐則是煮了一鍋蔬菜湯,啃中午買的饅頭配自助餐買的菜,不過有一隻斷了右前腳掌的狗狗(下方有農家)來分享我的晚餐,有一半的饅頭讓牠吃了!

吃過晚餐後就先休息了,不過歐吉桑們沒有那麼早休息。睡到7點多,感到尿急,從帳篷裡出來要到廁所,此時因為外套有點濕,晾在帳棚頂,只穿了背心,結果一出帳篷就開始抖,抖到差一點沒辦法噓噓!不知道竟然這麼冷,趕緊在躲回睡袋中。

到了快十點的時候,聽見有人說有東西被偷吃了,可能是狗狗來吃的,因為天色昏暗,大夥兒睡在

露宿袋中,沒有人看見是什摩動物犯案(不過我隔天早上要離開的時候發現有獼猴在路旁的樹上活動)!後來我也起來與他們聊天,他們說:在山上是入夜&清晨時最冷,還有,晴天比起霧要冷!

半夜還發生了一次地震,把大家都震醒了!還不時傳來大貨車的引擎排氣聲!

昱日,他們用完早餐,整裝完就出發去登山了,我則慢慢地收拾,帳篷裡因為呼出了水汽凝結而濕濕的!打包好已經六點半了。

我的帳篷

山莊前的梨子樹

山莊外貌 & 斷腳的狗

山莊入口處的海芋

Day 4 (4/28)

清晨已經沒有下雨了,登山的歐吉桑們昨晚說如果下雨就要取今天的豋山行程

遠眺慈恩山莊,山莊左上方沒有數木的那一塊應該先前坍方過!

慈恩橋下的溪水

路旁高聳參天的巨木

美麗的山路

在山上被禁止的活動

碧綠神木

碧綠神木旁的涼亭(可以在此露營)

碧綠神木旁的 Coffee Shop

(公廁是由咖啡店管理,禁止遊客在此洗菜、洗滌…,所以要露營就要等打烊了)

在十幾二三四十年前小賢經過中橫的時候就注意到一個露營絕佳場所,但是昨天碰巧有伴一同在慈恩山莊露宿,所以就沒有堅持要再找到這個地方,這個地方就是金馬公廁!

公廁外就是放帳蓬最佳地點(但是要不妨礙到女廁的進入動線,我的小帳篷絕對 OK)

再過去有個作活動的平台

歲月催人老,二十年了!景色依舊沒變,但是人卻老了!重回舊地,感慨萬千!

看起來很高檔的樣子,下次再去這裡過夜!(不過夜裡會被大貨車經過的聲音吵到)

在中橫的各個公廁中,這裡算是最高檔的了!

旁邊就是金馬隧道

結果的五葉楓

一個泡茶聊天的好所在

路邊野生的植物

晚開的櫻花

一定要把小賢的車車也弄進鏡頭裡

開花的松樹

路旁的草兒也努力開花

大禹嶺到了,在過去就是合歡山了

在到合歡北峰登山口前就已經在飄毛毛雨了,到了北風登山口(其實我是不知道那裡是登山口)的時候,看見兩輛中巴 & 兩輛小客車停在路旁,所以我也跟停了下來一探究竟(好像有一點違反旅遊原則二)

,原來這裡就登山口呀!(此時我不知道北峰的路線長度為 2K)

有一對母女因為女兒身體不適,先下來了!媽媽說上面的路太陡了!

不過我怕因為穿雨衣而又流太多汗,所以就把雨衣雨褲給卸了!連水也沒有帶,只拿了登山杖就開始登山,走了一段路,真的會覺得有一點腦部缺氧的感覺,只得停下腳步稍作喘息!

途中遇見攻頂下來的人,知道單程有 2K,他們見我僅穿涼鞋就想要攻頂,覺得很不可思議!我是真的沒有準備要來爬合歡北峰的,只是臨時起意!其實路況也沒有很差呀!穿涼鞋就無法攻頂嗎?我就不信!爬著爬著,開始飄雨了,因為剛開始的路段在背風側,所以不會被飄過來的雨淋到,但是漸漸地

走在稜線上,左側受風面就會淋到雨了,漸漸地雨勢愈來愈大!

走到 1.1 K 的時候左邊的褲子 & 外套差不多濕透了,遇見上面下來的人,

我問:上面雨勢如何?

答道:比這裡還大!

那我不能在繼續往上走了,否則要變成落水狗了!(小賢是屬狗的,不屬雞)然後就打道回府,真是”壯志未酬身先濕”,名符其實的”半途而廢”!

北峰上的松樹

陡峭的山壁

不要懷疑這張照片的角度喔!

往上走的時候是左側受風,往回走的時候是右側受風,結果是兩邊都濕了!不過,倒是看到了一些不錯的山景,這也是登山者熱愛登山的重要原因之一。登山的時候,登山杖是非常受用的工具,可以先探路實,協助支撐身體重量,上坡下坡都需要借力。本來帶登山杖主要是可以當防身工具的,結果兩趟

登山活動中都派上用場了!

此時山上正盛開的玉山杜鵑,有白色,也有紅色

有一對夫婦清晨四點從台北驅車南下上合歡山就是為了拍攝玉山杜鵑,可惜天候不佳!

路旁的水池,裡頭有昆蟲的幼蟲

在一處上坡處,小賢為了回頭看路旁的一塊木板,不慎原地倒車,因為車上綁了太多東西,加上車

子超重的,小賢根本扶不起來,幸好後方來的貨車司機幫忙把車子扶正,但是我裝飲用水的寶特瓶已經

逃之夭夭,不知滾到哪裡去了?幸好人車無傷!

到達武嶺前一處陡坡,真的是超陡的,小賢的逋逋差一點上不去!

武嶺終於到了,到這裡要向太座報平安,太座還問我怎麼到武嶺去了(因為太座不知道花蓮到西部僅能經由合歡山)

因為衣服濕了,又持續在下雨,覺得身體快受不了,於是到昆陽的公廁裡把濕掉的衣服換掉,再

套上所有比較保暖的衣服,終於覺得溫暖許多。然後拿著在花蓮買的包子到攤販搭設的棚架裡啃,同時

也有旅遊團在那邊用餐吃便當(此時攤販沒有營業,小賢覺得很納悶,不過這不是重點),別人的午餐是

一隻大雞腿加一個便當,不過小賢啃個菜包也很滿足了!

此時看到攤販的烤箱上有一個溫度計顯示 5℃,沒圖沒真相,口說無憑,警察取締闖紅燈也要有證據,這個一定要拍下來!

然後就一路往下,下雨加上路窄車多(怎麼這麼多車呀,都已經下雨了還要往山上去?),所以只能

慢慢騎,沿路也沒有啥特殊的景色了!

接著就到了清靜農場的青青草原,進去是要收門票的,而且人也不少,同時違反兩個原則!站在外面拍拍照就好!

這樣的天氣拍婚紗的效果會好嗎?(請看圖的左下角)

埔里的油桐花開了

茭白筍田,只看到一處處的筊白筍葉子動來動去,沒看見躲在田裡的農家

到了埔里後就要決定後續的路線,原本的規劃是要走新中橫下阿里山到奮起湖過夜,但是因為天

氣不佳,經過新中橫也無法欣賞風景,而且行車速度也會變得很慢,所以就捨棄走新中橫,往草屯後轉

往名間、南投、竹山,走台三線直接回家!因為西部各景點均不在此次旅遊重點內,僅有在沿路的竹崎

公園稍作停留休息。

嘉義竹崎鄉的親水公園(因為阿里山線鐵路有經過竹崎鄉,所以這裡有退役的蒸氣火車)

回到家已經 19:24 了,總公里數 = 795 – 7 = 788 km

總使用汽油 = 8.9 + 8.1 = 17 L

平均油耗:804 km ÷ 17L = 47.294 km/L (最終加油公里數 = 804km)

花費:

1. 裝備購置:

二人輕便帳:NT$468

瓦斯爐:NT$950

20吋行李箱:NT$589

2. 食材 & 耗材:

麵::NT$60

茭白筍:NT$39

脫水蔬菜:NT$80

瓦斯罐:NT$30

生鮮蔬菜:NT$38

3. 飲食:

自助餐:NT$175

包子:NT$68

4. 交通費

汽油:NT$587

需更換機油:NT$100

5. 紀念品 & 特產

玉石項鍊:NT$200

麻糬:NT$580

鑰匙圈:NT$140

此次旅遊中必需消耗花費 = (2) + (3) + (4) = NT$ 1,117

以上是這次四日遊的紀錄!有興趣的也趕緊規劃一下吧!

),下次有機會再挑戰搭帳蓬露營.

),下次有機會再挑戰搭帳蓬露營.

好棒啊~

好棒啊~