附上行照與總里程以證明:

- 里程

- 行照

1.保養/存放狀況

1-1.機油:

除300公里初換機油使用R5000外此後都使用R9000機油

2000公里左右一換

1-2.機油濾芯:

4000一換最近一次換下已無明顯的金屬碎屑。

1-3.空濾:

8000已換但依照使用環境與技師建議,應該可以10000一換。

1-4.引擎冷卻水:

水位足夠,目前尚未更換。1-5.鏈條保養:

每1000公里左右以煤油洗掉油泥(不會洗得很乾淨)後,靜置一晚隔天上一層薄薄的高黏度齒輪油

之後每500公里或是心情不錯,也會上一層薄薄的齒輪油避免生鏽

目前鏈條的狀況還沒出現死目、也沒生鏽

移車時,前齒盤也會有跺跺跺跺的聲音

但根據社團上的多起狀況來看應該是正常狀況(不影響使用)

等齒盤鏈條要換的時候再處理吧

洗鏈條的煤油被俺收集起來拿去生火烤肉了

1-6.平時駐車/用車環境:

南部傳統透天室內房子座北朝南,西南季風一起室內濕答答

可以聞到海風的味道

對車子而言,就是全車泡在鹽水裡

下雨不騎,意外淋雨回來會趕緊洗車

1-7.關於車體清潔:

以溼擦代替洗車大約2周一次(或是跑特別遠回來也會溼擦)

除非特別髒才會用軟水+中性清潔劑清洗下半部(座墊以下)

車身上半部仍維持用擦拭的,不碰水(自宅洗車,沒風槍)

洗完會騎出去吹風,最後用矽基噴臘擦拭車殼與塑膠件

2.加裝配備

價格有模糊化(其實是不太記得懶得找....),都是連工帶料俺自己搞的就不算工了

2-1.儀錶蓋:

自製儀錶蓋

文具行買了一塊透明PVC墊板,凹一凹剪一剪黏一黏後套上去的

61平面道路高架路段實測不會飛走

反倒是之前蝦皮上買的硬質儀錶蓋

裝上沒多久低速碾到窟窿後就自行跳車追尋自由去了

自製:NTD.100-

買的:NTD.400+

2-2.變焦手電筒與支架:

在特定的環境亮度下,GSX-S150的頭燈看起來會像沒開

尤其是進山洞、隧道時尤為明顯

但因為使用情景不多,決定裝個夠亮的手電筒補助

主要是補足車輪前方的照明

NTD.400-

2-3.水箱護網:

品牌是DMC黑色款,在沒有拆卸任何車身部件的狀況下自行施工完成。

使用到現在發現些許生鏽與防止敲擊水箱的襯墊些許脫落,但不影響使用。

NTD.600+

2-4.USB:

原廠的USB,跑到Suzuki Ass店請師傅施工

原本以為S版應該比較快完工,沒想到也花了1hr左右

在這USB上有接一條不再拔插的充電線專供手機使用

無論是USB或是USB充電線頭皆容易生鏽

定期拔起來擦一點恐龍

NTD.1000+

2-5.手機架:

五匹附萬向頭防盜鎖

車時常經過海岸,意外的螺絲都沒生鏽

手機架上的乘客是iphone 7+

一樣經歷61平面道路高架路段洗禮,成功生還

NTD.600+

2-6.側包與後座包覆:

- 上方視角

- 側面視角

側包+檔車通用支架是參考網路上的方案

通用支架左右各只有一個鎖點,鎖在後腳踏支架的簍空上

在不負重的狀況下能維持包包不內縮,負重的狀況下,可以一定程度撐住

單肩背包則是廢物利用

可以包覆側包互相固定用的大片魔鬼氈(就是那兩片翅膀)

讓側包不容易位移,並順便當腰靠

整個後半部包起來更有整體性

一樣受過61平面道路高架路段洗禮,沒飛走

NTD.1400+

2-7.座墊:

騎乘了10000公里後才決定加厚座墊

俺自認屁股挺有肉(肥),想說應該能適應下來

但在最近的一次300公里旅途後(高雄<>桃園),還是決定加厚

包座墊當天還遇到騎R版的車友也來包座墊

雖互不相識但聊得挺開心

NTD.1200+-

3.漆面剝落/生鏽的地方:

在買之前就有聽說這台車漆面不怎樣,加上俺住海邊是很海邊的海邊,離提防就幾百公尺的那種

在尚未過「新車期(體感)」就能發現一些大大小小的漆面剝落與鏽點

說不在意是騙人的

總之看得到的地方就噴漆處理一下

看不到的就隨緣啦

3-1.前叉外管:

外管是鋁合金雖不會生鏽,但漆面卻很容易脫落

雖然車行說那是因為行駛中被小石頭撞擊後導致的

但也足以證明這漆面的品質高低

目前沒做任何處理

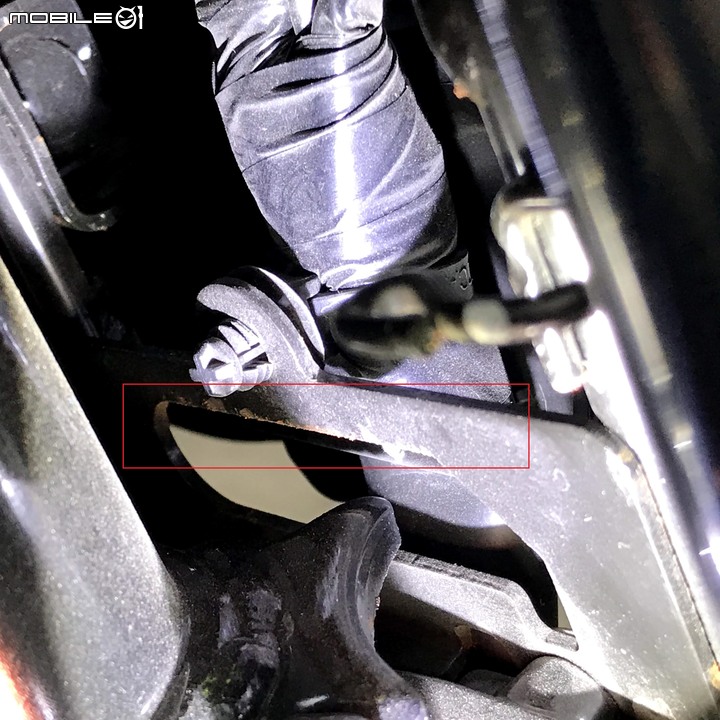

3-2.三角台中心那跟管子內部

...我不知道那根管子具體名字叫啥

總之就是圖片中的那地方

會檢查到生鏽是在擦車的時候摸到那個洞

手指就給它伸進去摳看看,沒想到摳出紅紅的東西

聞了一下滿滿的鐵鏽味

稍微用細砂紙磨過後噴漆處理

這張圖是已經處理管內,結果拍照時又生鏽的

3-3.後腳踏周圍

後腳踏的副車架焊接處有漆面剝落進而造成小繡點

稍微磨掉生鏽後直接噴漆處理

大部分已處理

3-4.後搖臂接近中置避震

也是漆面剝落後生鏽

一樣稍微磨掉生鏽部位後噴漆處理

已經處理

3-5.後座下方

不知道是漆面剝落還是根本沒上到漆

總之就是生鏽了

目前沒處理

3-6.車體編號刻字

這也會生鏽

拿砂紙也磨不到

噴點恐龍在上面

3-7.喇叭周遭

這邊直接撞風,俺的用車環境又都是海風

所以喇叭就鏽了,連帶還有裡面一些可能原本就沒把烤漆弄好的部份也生鏽

手伸不進去沒法用砂紙去鏽...隨緣啦

3-8.大燈後面

手搆不到的地方

直接噴漆怕噴到不該噴的地方...隨緣

3-9.排氣管周遭

排氣管和後腳踏固定的焊接處會生鏽

3-10.後卡鉗

這地方也會生鏽

感覺是之前碰水後沒擦乾的關係

看起來不能上漆

噴恐龍處理

4.騎乘習慣與感受

在擁有這台檔車之前,2輪機動交通工具只有短暫地騎過SR150(愛醬)初次借騎還差點因為檔煞被甩下車,被循環檔教育了一頓

另外就是騎最久的G4(Kymco G4,服役15年,尚在服役中)

大概是速可達騎習慣了,在入手了GSX-S150後

整個以舒適取向為騎乘要點

換檔邏輯基本上遵守:「盡可能地升檔且放離合器時間點慢」的原則

4-1.平面道路 - 常用轉速域

3500到5500是平時行駛時最常用的轉速域以6000轉起步並快速升檔直至限速

通常這樣就足夠保持在車陣第一領先集團(?

最後看限速如何,以4-5-6檔行駛

在一般平面道路6檔5500轉約錶速70km/h

此時引擎聲音十分柔和,油門反應也很遲緩

不用仔細控制油門,很適合跑又長又直的路線

4-2.山路 - 常用轉速域

6000~10000轉配上1、2檔用來爬山;3、4檔巡航尤其是那種沒劃線且坡度大的蜿蜒小山路(例:大崗山、茶山、梅山)

這種檔位配上陡坡路段,時速再快也就20~40km/h左右

可因為得依照不同坡度配上不同轉速和檔位才能順利上坡這點

讓俺覺得十分有趣

若是坡度不陡,則能升檔就升檔

維持同樣油門開度同時轉速不會往下掉就行

5.人身裝備

都說裝備從頭到腳俺也從頭到腳一一買了

實際常用的只有上半身(帽子、手套、衣服)

只有在專程出門騎車晃晃的時候才會全副武裝

5-1.安全帽

- 安全帽整體

- 漆面起泡泡

- 下巴罩多縫上一塊布阻風

- Logo漸漸消失Aston頭套

Zues-813 彩繪 +Aston頭套

彩繪漆面用沒幾個月就出現小泡泡(也有可能新帽子時就有只是沒發現)

不過遠遠看看不出來先不管它

整體氣密還行,但下巴老有風灌進來,不舒服

拿下巴罩加工,多縫上一塊布避免灌風

頭套單純是為了延長清洗安全帽內櫬的週期

目前這帽子情形良好

5-2.防摔衣

使用頻率:中(專門出去跑車或防曬才會穿)

Komine JK116 夏季網格防摔衣

某次看代理商特價就入手

冬天時,裡面加件防風背心/外套也照穿

穿上去會顯瘦,大概是肩膀和胸口都有護具墊高的關係

夏天容易流汗的時節,穿個幾次就得洗

不然網布的地方非常容易發霉,而且是連同護具一起發霉

這應該也跟我居住環境濕度非常高有關

護具發霉真心覺得麻煩,得小心翼翼地刷....

作工上,會發現衣服上有很多小線頭沒處理

這點讓人覺得粗糙,幸好處理上不難

拿打火機燒一燒線頭收一下就行

5-3.防摔手套

- 棉手套與防摔手套

- 右手手套-手背

- 右手手套-掌心

- 左手手套-手背

- 左手手套-掌心

Aston LC-01 +純棉黑手套

買這手套的原因是它是羊皮皮革(較軟)且有掌部滑塊

而加上純棉黑手套是想延長皮革手套的壽命

避免掌心汗漬直接留在皮革手套內側

還能隔絕手套內藏縫線給手指頭的不適感

缺點是穿脫變麻煩且夏暖冬涼

尤其到冬天,會讓人很有衝動敗一雙防寒長手套

還有手套手背上的進風口,

沒什麼散熱感,然後在黃昏時會卡蚊子(嫌惡臉)

使用至今沒怎保養,偶爾想到拿點矽基噴臘塗一塗

也有遇上暴雨全溼,脫水陰乾處理過幾次

目前稍有磨損的布質部份,打火機燒一燒後上指甲油處理

皮質部份黑色稍微退色

目前尚無遇上魔鬼氈失效或縫線崩掉的問題

5-4.腿部

使用頻率:低(為了騎車出門時)

SK-819 膝脛護具

買褲子還要合尺寸覺得麻煩

就乾脆買這種綁帶式的護具

5-5.防摔靴

- 正反面

- 左腳內側磨損

PREXPORT San Marco

為了在騎乘時別讓褲管別亂飄特地找了這種長筒靴

一開始穿上這雙靴子後變得不會打檔(觸覺變得遲鈍不知道腳伸到哪)

內面皮面十分容易磨損,騎個幾次就會變得白白的

穿一陣子後,這鞋子在平地上走還挺舒適

但上下樓梯看起來還是像鐵腿就是

外觀上,遠遠看真得有夠像橡膠雨靴

沒有配上SK-819 膝脛護具一起穿的話

還以為俺剛從田裡上來

5-6.各部品入手時序

由於我沒詳細紀錄各部品是何時買的只能依照印象寫出一個大致順序給各位參考

牽車後1個月內:

安全帽、頭套、防摔手套、水箱護網、手機架、儀錶蓋

牽車後3個月內:

原廠USB與USB線材、變焦手電筒防摔衣、膝脛護具

牽車6個月後:

側包、支架牽車9個月後:

座墊加厚、防摔靴6.最後:

以上就是GSX-S150 持有1年10000公里車主報告(其實快12000啦啊啊啊)明年的這時候若有機會,也會分享2年20000公里(應該吧?)的車主報告

感謝圍觀,明年再會(bow