但印加除了玩石頭能力很強外,還有其他不一樣的

印加帝國在第九代國王帕查庫特克(Pachacútec)一生戮力經營後國力達到高峰,第十二跟十三代國王是兄弟,奪權登基後就被西班牙人滅了,富不過三代果然沒有因國界而改變,而現今看到的印加遺跡大多是第九代國王帕查庫特克時期建造的,此行除了像馬丘比丘等較大的遺跡外還探訪另外3個特別的遺跡

帕查庫特克擊敗昌卡人(Chancas)後建立的薩克塞瓦曼軍事古堡(Sacsayhuamán),建造的目的是為了貯存武器、衣物及珠寶、金、銀等重要財物,雖名為軍事堡壘卻從未實際用於抵禦工事

很難想像這個歷經三代國王才完成的堡壘所用的石頭居然是從20公里外運過來的,當時運輸全靠人力,這麼大的石頭也是用滾筒一步一步推過來的

更令人讚嘆的是這些石頭堆疊並未使用黏著劑,連這麼複雜的十角型巨石也是手工打磨,跟其他相鄰的石頭縫隙連一張紙都塞不進去,跟後來西班牙人用黏著劑砌牆的方式比較,這工藝水平太強了,也不禁讓我感覺當時的印加人是不是吃飽太閒才能這麼會玩石頭

就連導水用的水管也是石頭磨出來的

而被許多人質疑的是這樣的組成,說是底下巨石外星人做的,上方比較像是地球人做的

無論如何,現場雖然氣勢磅礡但已僅是印加時期規模的1/5而已,西班牙人來了以後就開始拆石頭去做其他工程了,但拆了300年還是有1/5留到現在,印加重要的祭典也都還是在這舉行,包括最重要的太陽神祭

遠處突然看見一尊純白色耶穌像,這不是應該在里約嗎,這裡怎也會有?

有段時期巴勒斯坦動亂(雖然現在也不是很平靜),有一群人跑到這裡,祕魯當局收留了他們,回國前為了感謝祕魯的幫助做了這個耶穌像留在這,跟里約那個世界新七大的耶穌像不是同一個

將印加帝國帶向巔峰的帕查庫特克真是個明君,在位30多年期間除了擊退鄰敵以外還為印加建立律法、統一語言、訂立法定假期………等等,好奇的是沒有文字要怎麼制定法律條文,或許當時的人比較單純也聽話,用說的就能讓大家遵守,但更重要的是得解決老百姓吃的問題

據傳莫瑞梯田前身是一座廢棄礦場,帕查庫特克為體恤民情並讓百姓有機會告御狀所以經常巡視國土(好忙的國王),有一天來到這裡時深覺這幾個坑應該可以做些利用

當時印加國土區分為四個區位,於是就下令讓人從這四個地方載土過來,利用階梯方式依土壤分區建造出這個梯田,配合日照及風向讓每個不同高度的階梯都有0.5度的溫差,最高及最低處可以相差到15度之多,再將各種蔬果種植觀察哪個區位適合栽種的作物然後全境推廣

大多數人都不知現今常吃的馬鈴薯是印加帝國栽種成功的,原生種的馬鈴薯產在的的喀喀湖附近,是不能食用的有毒植物,經過印加帝國不斷馴化後才成為我們常吃的新品種,現在的祕魯則擁有約3千多個品種,是全世界馬鈴薯最多品種的國家

玉米也同樣是印加改良的作物,祕魯約計有2千多個品種,吃法各有不同,除了直接吃以外還有釀酒的,甚至加在米飯裡的,這趟行程中就喝到不少次玉米釀的傳統酒"CHICHA",味道頗特殊

位於海拔4000公尺高的莫瑞梯田早期無管制,遊客日漸多後就開始有破壞的狀況出現,於是現在規定牌子後就不准進入

雖然海岸線很長,但祕魯人最喜歡的鹽卻是海拔4000公尺處安地斯山上的MARAS(馬拉斯)鹽場出產的鹽

馬拉斯鹽場靠的是從山體流出的一條小小的水流

這條小水溝流的不是一般的山泉水,而是高達32度的鹽滷,海拔4000公尺出的山泉水溫可以到32度,而且是飽和水溶液的鹽滷,這實在是太神奇了

這條泉水被巧妙的引流到山谷裡3000多個鹽池中,每個鹽池大約就5平方公尺大,政府開放給當地人產鹽,最特別的是同一條山泉的鹽水引到同一個山谷裡相鄰的鹽池中卻讓鹽池有著不一樣的顏色穿插,據說原因不明,但有這樣的顏色搭配倒是讓整個鹽場更加美麗

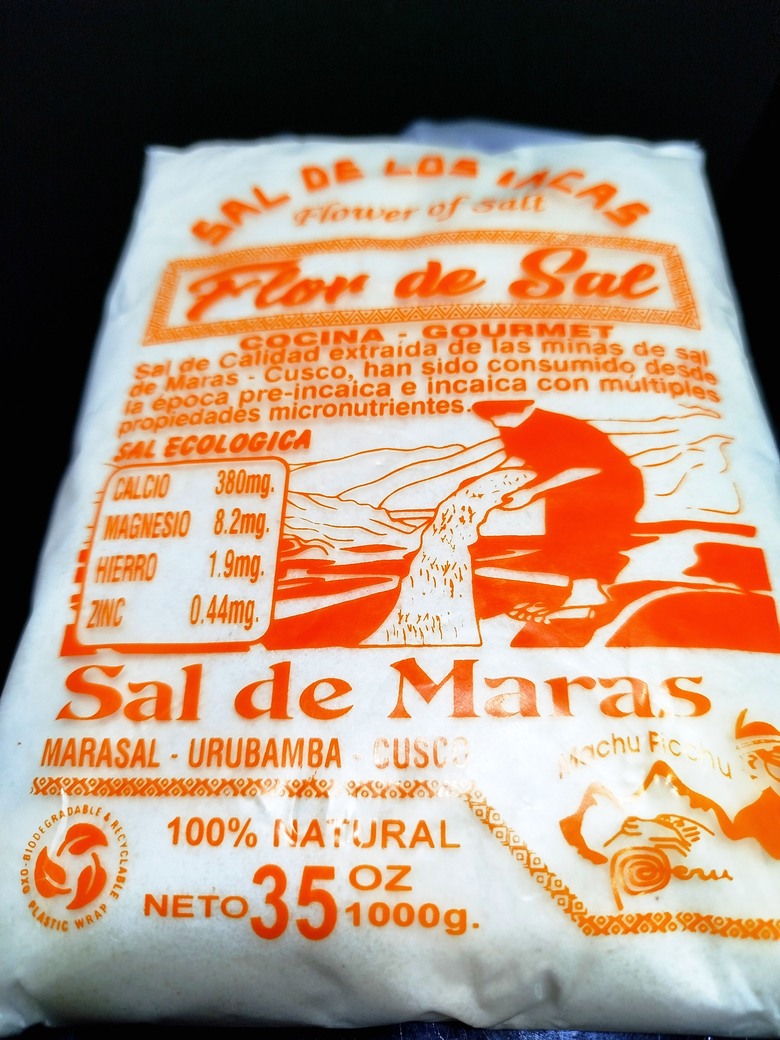

鹽場入口有一排小販,在鹽場旁賣的當然是鹽,鹽對我們來說並不稀奇,但鹽花可就不同了

鹽花,台灣人稱為鹽之花,是曬鹽時產生在水面上的一層薄薄的鹽層,由於採集難度較高且會阻礙水分蒸發,早期台灣鹽場是直接將之敲碎,但鹽花味道純淨且能大幅提升食物鮮甜,常是星級主廚的秘密武器

這樣一包鹽花1公斤重賣5SOL(約台幣40元),近些年烘焙業大量採用鹽之花造成價格大漲,台灣市價與馬拉斯賣價差約百倍之多,再怎樣也得帶上2包回家,經過多次味道測試真的可以提升食物的口感,大老遠背回來真是值得了