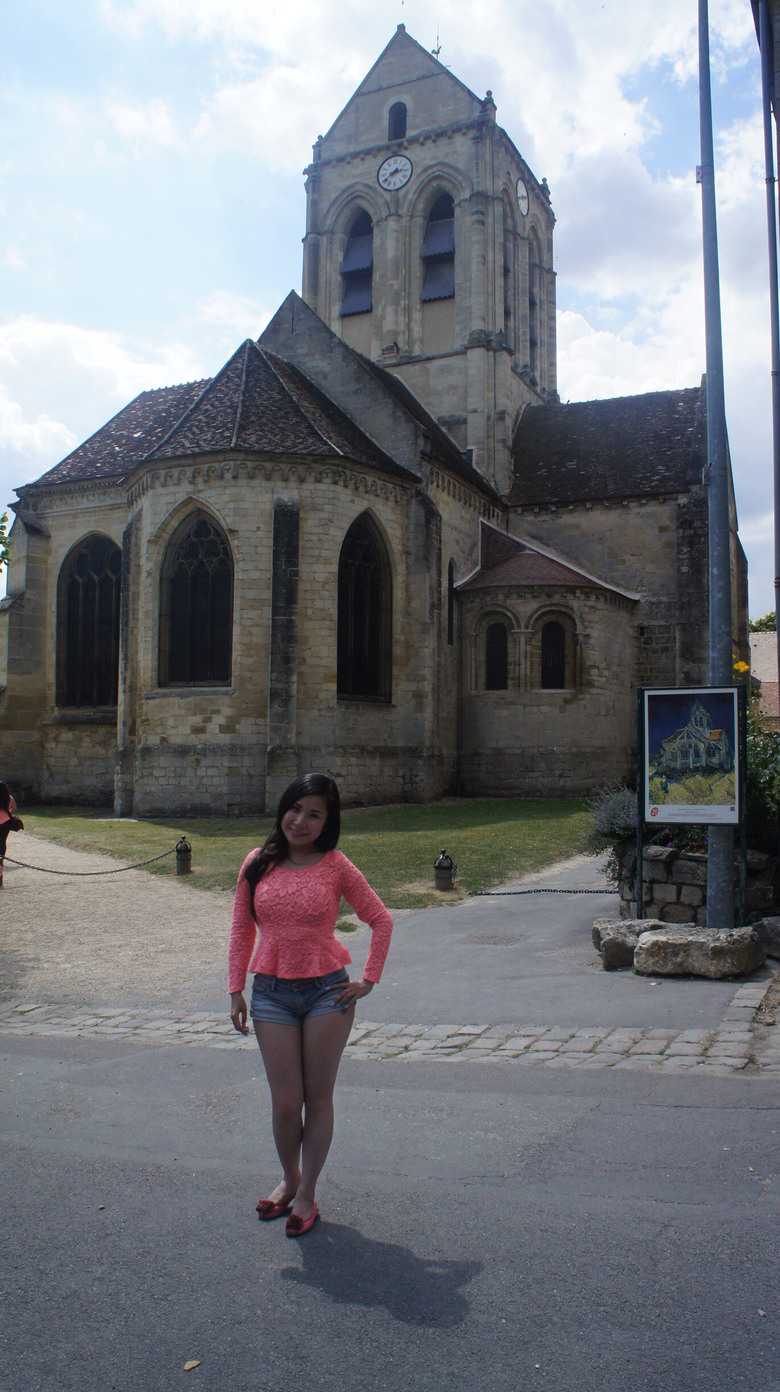

「七月的最後一天,我隻身來到Auvers-sur-Oise。

Vincent在這巴黎以北27.2公里的小鎮度過了他人生最後兩個月。我猜,這裏跟126年前一樣寧靜、安詳、美麗,因此它成了Vincent養病的地方。他在給弟弟Theo的信中說,這兒是「real peaceful picturesque」,真如畫般靜謐恬適。何以,金黃廣闊穗稻田,霏霏拂拂又迢迢;河水清澄,河岸和諧,教堂淳樸、農戶敦厚、船家誠儉⋯都未能令他的心in peace?

天地悠悠,懂我其誰。

踏進Vincent死去的房間一刻,我雙臂不由自主的交纏。導賞員提醒,126年前這房間當然比現況好得多,起碼有牆紙的。整座Inn都出租給不同的artist,創作氣氛濃厚。樓下就是Vincent經常流連的咖啡廳。但如今眼前破舊的木樓梯,昏昏暗暗又狹小的房間,潮濕薰黑的石牆和樓底,牆上很多很多道可夾一英磅大銀的裂縫,令人心痛。

我懷疑那張床是否睡得下他。屋頂那唯一的1.5平方尺的窗,任外間陽光多普照,也進不了多少束光。Vincent,這就是你拼命在最後兩個月作了77幅畫的…甚麼窟,甚麼戰爭集中營?他一輩子就租過幾十間這樣的廉價房仔,今人見狀尚且婉惜,哪百多年前的人呢?(好吧,這讓我想哭的房間,其實比香港不少割房還好。)所以,「He always painted outdoors.」他總在戶外寫生。這是五號房,又稱作「The Suicide Room」自殺房,1890年後再無出租。

小館裏的一間大房播放一段短片,闡述Vincent在這小鎮生活的感受。沒有旁白,只有畫、相片、聲效、和Vincent信裏的字句。字幕是法、英、日文,靈巧地提示了Vincent – 應該是法國印象派與日本美術的交織愛恨。

幾天前是Vincent的死忌,導賞員說他和Theo墓前的太陽花是他們在荷蘭的後人帶來的。明媚的陽光下,它們笑容可掬。 」

📷 31 July 2016