這裡是那裡呀? 猜猜看呀!

是西元一世紀就出現在地圖上的古城—布魯日(Bruges / Brugge)。

這次的歐洲行旅,老狗在比利時只停留大約1天左右。

半天給了首都布魯塞爾,剩餘的半天則是留給

【我達達的馬蹄是美麗的錯誤……我不是歸人,是個過客…】

Brugge這座城市,光是聽它的法文發音和英文的Bridge非常接近,

就知道是座有很多橋的城市。

即然以「橋」為名,那就表示市區裡有許多航道。

也就是城市的發展與航運的興衰有著密不可分的關係。

西元一世紀時,這座城市所在地是臨北海的要塞。

四世紀時,法蘭克人佔領、統治此地。

九世紀時,當地的領主強化要塞的建設,與北海週邊國家的海運貿易日益興盛。

至1128年時正式建城,而且透過港道與北海相連,繼續維持海運貿易。

十二至十五世紀是布魯日的黃金時期,

興盛的紡織業所製造的羊毛織品與蕾絲透過港道對外銷售,為布魯日累積了不少財富。

出口紡織品,進口來自南方的香料,進出口貿易日漸興盛,金融業的發展因而開展。

在十五世紀時,布魯日就已經擁有最先進的金融市場。

而在經濟活動昌旺興盛,財富快速累積之餘,藝術活動也隨之發展。

經濟活動漸漸的由進出口貿易轉變為藝術品交易。

但自1500年起,從布魯日市區連接北海的港道日漸淤塞,

在航運不振,進出口貿易漸為週邊其他城市取代後。

布魯日的發展幾乎完全停滯,市區街景因而保留十五世紀時的樣子。

整座城市如同進入沉睡一般,完完整整的保留到了十九世紀。

開始有觀光客留意到這座已經「保鮮」了數百年的老城市。

觀光業的發展,又漸漸的帶來人潮,特別是在二戰後。

西元2000年,因布魯日城區完整保留15世紀時的都市景觀,

因而被聯合國教科文組織中的世界遺產委員會認定為世界文化遺產。

老狗此次的行程中,保留有一個半天的時間走訪布魯日。

在歷史城區內移動的時間,加上午餐的時間,大約是4小時左右。

而且另外聘請一位在地導遊為我們講解當地建築、風俗、民情等。

整條路線大致上就是以步行的方式繞行布魯日舊市區一圈,

欣賞數百年,甚至上千年的舊城區建物。

在老城中,比較知名的建築物有:

- 貝居安禮修道院(Begijnhofkapel)與貝居安會院(Begijnhof):從Google map上看,貝居安禮修道院(Begijnhofkapel)與葡萄園皇家貝居安會院(Begijnhof)相鄰。自13世紀起,就已經有女性修道者居住在此地,以半修道的形式生活。現今則是修女為主的修道院,環境整齊且清幽。

- Horse Head Drinking Fountain:專門為馬設的飲水口。這玩意兒看起來頗具歷史,而且好像只有布魯日才有,導遊還特別打開水龍頭給我們看。不知古時候是不是接山泉水?

- 小丑啤酒工廠(Horse Head Drinking Fountain):一座百年啤酒廠,因為以小丑為商標,因此被臺灣人暱稱為小丑啤酒工廠。自1856年開始,De Halve Maan就已經在現址,目前部分開放為博物館,供遊客購票參觀。

- 聖母教堂(Onze-Lieve-Vrouwekerk):始建於1230年左右的羅馬天主教堂,之後斷斷續續擴建至今日所見樣貌。教堂中的高塔是全由紅磚搭建,全高115.6公尺,是比利時最高的建築之一,也是世界第三高的磚砌建築。

- 歐洲學院(College of Europe):為以研究歐洲事務為主的研究生學院,於 1949 年由歐洲重要歷史人物和歐盟創始人們所共同創立,主要目的在於為歐洲培訓年輕的管理精英,許多校友在歐洲機構擔任外交官和高級公務員。

- 玫瑰碼頭(Rosary Quay):傳說中的運鹽碼頭,因為有著絕佳的運河景緻,成為現今觀光客的拍照熱點。

- 城堡廣場(De Burg ):原是一個堡壘,位於幾條道路的交匯處,是布魯日市區中最古老的核心之一。週邊有布魯日市政廳、舊民事登記處、聖血聖殿、聖多納廷教長樓等老建築。

- 布魯日市政廳:在城堡廣場中的最主要建築物,始建於1376年,1421年完成。為晚期哥德式風格,長方形平面,帶有角樓。

- 舊民事登記處(Oude Civiele Griffie):建築完工於1537年,民事書記官駐紮此處,是最重要的城市官員之一。立面完全由天然石材製作,並擁有豐富的雕刻裝飾。

- 聖多納廷教長樓(Sint-Donaasproosdij):是一座巴洛克建築。目前的建築建於1665年,由安特衛普建築師 Cornelis Verhouven 建造,是典型的反宗教改革的巴洛克建築。門上裝飾有希臘眾神真理,慈善和正義。1972年至1974年,該建築徹底修復,2001年再次刷新。

- 布魯日大廣場(Markt):位於比利時布魯日舊城的中心,在市集廣場的中央,矗立著揚·布雷德爾(Jan Breydel)和彼得·德·科寧克(Pieter de Coninck)的雕像。週邊有大鐘樓、省議會等機構。

- 布魯日省議會宮:建築開始修建於1887年,並在1920年完全竣工,至1999省議會遷出後,主要用於舉行儀式和展覽。

- 布魯日大鐘樓( Belfort van Brugge):西元1240 年左右在大廣場旁新建,但在1280 年發生一場毀滅性的火災後,塔樓大部分重建。現今塔樓83公尺高,上層的八角形結構a是在 1483 年至 1487 年間增建的。

享用了一頓白酒淡菜,挺好吃的!

老狗把這半天的布魯日步行路線記錄在Google map裡,

這是當地導遊帶我們走訪的路線,

有興趣的朋友可以看一看!

以下,正式進入本文!

✅ 從布魯塞爾到布魯日

這天一早從布魯塞爾火車站旁的旅館出發,就是個晴朗的好天氣。歐洲低地國家的氣候特徵就是晴雨不定,即使是冬天也是一樣。

唯一的好處是氣溫很少冷到下雪,

車子在田野間奔馳,四週景物時黃日綠。

相較於荷蘭,比利時是工業化比例較高的國家。

但在農業方面與荷蘭近似,同樣以酪農業為主。

經過一個多小時的車程,我們到達布魯日(Brugge)。

因為布魯日是個中世紀古城,市區道路多是為了馬車設計。

能在市區內穿梭的頂多就小汽車,

所以團體用的大客車只能停在這個地點,

遊客們只能以步行的方式走過這座紅橋,進入市區。

雖然必須走不少路,可是這樣也好。

可以放慢腳步,讓自己融人中世紀的世界當中。

所以,在還沒轉換場景前,先在外圍感受以現代工具施工的情境…

落葉紛紛,就算是停車場內,也有十足的歐洲冬季風情。

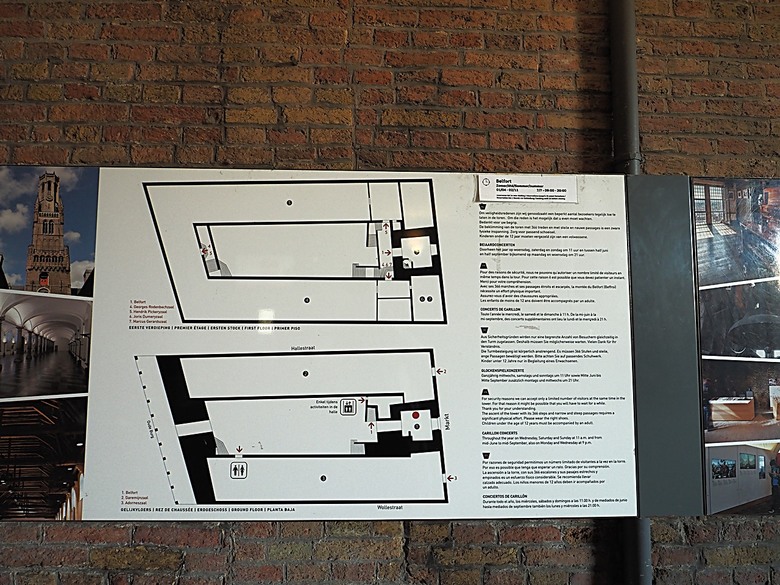

在停車場內的大型地圖看板,布魯日的重要古建築物都標記在上面。

但如果以步行走完這一圈大概得花上一天,

我們只有半天的時間,因此最遠走到鐘樓、大廣場就折返了。

走過紅拱橋,正式走進中世紀裡!

從橋上欣賞河濱的樹木,很漂亮呀!

臺灣的樹不是綠色的,就是樹葉枯掉變成深褐色。

要看到像照片中的紅葉幾乎沒機會,只有臺灣欒樹偶而「假裝」一下…

走過橋後轉個彎見到這個磚構物,看起來像是古城牆的一部分。

轉個彎後是另一座橋,跨越更寬的河面,

聽導遊說腳下這座橋稱為「愛之橋」,

不知道是不是因為附近的運河稱為愛之湖?

還是導遊隨便說說?

遠方有座尖塔,應該是座教堂吧?

過橋後見到到這個圓柱型建築物,據說是火藥庫。

查了一下Google map,標示為Gunpowder Tower,應該不會錯!

之後順著旁邊寬廣河面的岸邊前行。

對面的這棟房子旁的大樹,樹葉怎麼可以火紅的這麼有層次呀!

就算這時天氣轉陰,也無損眼前的景緻!

繼續前行,左手邊是一群紅磚老屋。

聽導遊說這一大區全是安養院,長輩居住的空間。

建築物古色古香,和我們能理解的長輩安養機構全然不同。

順著河岸前行,合見到不少美景。

相機拿著隨手拍一拍都很漂亮!

另一邊還是同一個社福安養機構。

他們的建築物看起來都有一些年紀了,立面有美麗的磚花線條。

這個社福機構服務的面向挺廣的,或許還有像送餐這樣的服務。

招牌上寫的不知道是不是就這個意思?

建築物側牆上有高高的凸起,老狗猜測是壁爐和煙囪。

臺灣的房子極少見到有壁爐和煙囪的,大概只有美軍眷舍裡面有吧?

另一邊在運河上則是有棟造型奇特的水上屋。

上方像是房子,下方卻跨在水上。

老狗猜這是水閘門。

看看房子的下面就知道。

正常的房子在興建時,不會刻意跨越水面。

畢竟有水在下面流動,不利於地基穩固。

但是如果是水門,那就另當別論了。

走到房子的另一邊,也是泡在水中,應該是水門無誤。

查了一下網路資料,它的名字是Sashuis,

用來調節運河(以前是港口)的水位,建於1519年。

至於資料正確與否就很難考證了。

遠方河面風光挺美,難怪人家說在歐洲,快門隨便拍都是美景。

✅ 貝居安禮修道院(Begijnhofkapel)與皇家貝居安會院(Begijnhof)

剛剛一路沿著河邊前行時,就已經發現另一邊的房子顏色變的不一樣。同是磚造,但顏色淺許多,年代應該比較早。

一直到這座隘門才了解到,原來牆裡面是一大戶人家。

導隊告訴我們說這座隘門裡面是修道院,進去要降低音量,不要喧嘩。

低頭見到地面上有好大一個標記。

這個標記在前一天晚上在布魯塞爾街頭也有見到呀!

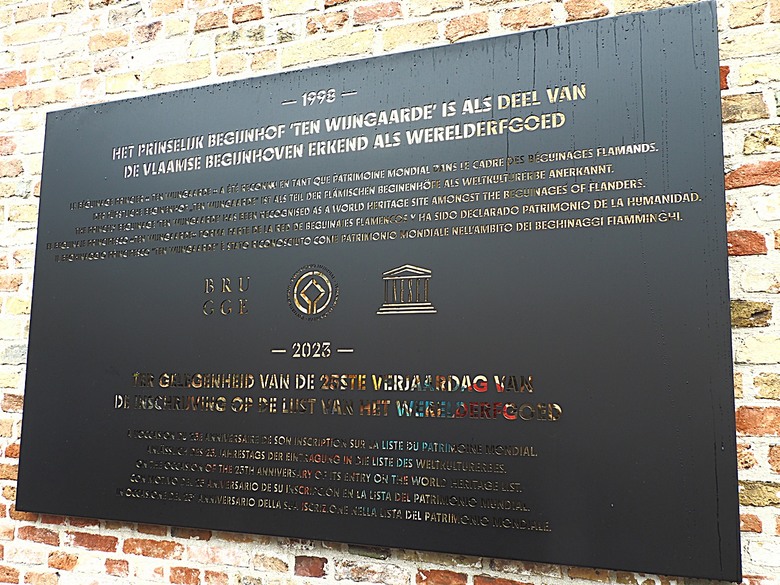

原來這個樣記是聯合國教科文組織(UNESCO)核發的世界文化遺產證明。

旁邊牆上另有一面石碑,內文寫什麼就看不懂了! 是荷蘭文和法文呀!

牆裡面的範圍全屬於修道院。

查了一下網路資料,這裡是葡萄園皇家貝居安會院(Begijnhof)。

從前在低地國家的這種修道院裡,都是來為神奉獻的女性。

雖然如此,但她們可能不見得是心甘情願來為神明奉獻,

很有可能是生活上遭遇困境(例如丈夫過世…)無法單獨面對,

於是來到這裡,尋求同為天涯淪落人的接濟,

另方面藉由信仰力量的協助來面對困難。

一個人很孤單無助,但若一群人相互協助,就可以走的很長很遠,

貝居安會院就是在這樣的狀況下成形,成為另類的社會扶助機構。

這裡的修道者有個特色,就是不完全脫離世俗,隨時可以離開修道院。

以上為導遊口述,事實是否如此就無從得知。

修道院裡的建築都頗有年紀,但保養的不錯。

應該是政府把它們當古蹟照顧吧!

牆上貼著一些限制,包括攝影、攜帶伴侶動物等的要求。

再往前走就是修道院內的貝居安會教堂,裡面供奉Saint Elizabeth of Thuringia。

貝居安會教堂的正面。

教堂的另一側。

對側約有30座白色房屋,全都是修道者的住所。

這裡林木茂密,頗適合拍照的。

修道院內諸多房子中的一棟,挺漂亮的!

從修道院的另一道門走出去。

在外側,可以見到神龕內的聖伊莉莎白。

出了門之後下方是運河,以拱橋連接對岸的道路。

正巧下方有遊船經過。

站在橋上往回看,可以看到教堂的背面。

正好又有另一艘遊船開過去。

另一邊在布魯日市街內的街屋。

這棟街屋就在修道院門外,正立面山牆呈現階梯狀。

據說山牆做成這個樣是方便維修屋頂,山牆較屋頂高則是為了防止火災發生時蔓延。

導遊還說山牆做成越多個階梯,表示這家人越富有…

山牆外有尊聖母像,有發現嗎?

沒發現的話,看清楚一點。

據導遊說,在中世紀時,只要門口立有瑪麗亞像,稅金就可以少繳一點,甚至免繳。

而房子的山牆越多階表示屋主越有錢,有錢才能建有多階山牆的房子。

以上說明不知真假,在地導遊應該不會亂亂講吧?

好像是剛剛那棟的鄰居,屋頂上開個洞讓瑪麗亞透氣。

或許這樣在當時也可以減稅…

在橋邊有許多天鵝、野鴨,與樹木及運河構成美麗的畫境!

確認一下,這群全是鴨子,嘴是扁的…

然後走入街道中,出現了十八、十九世紀才會出現的交通工具…

✅ 馬頭飲用泉(Horse Head Drinking Fountain)與馬車

【我達達的馬蹄是美麗的錯誤……我不是歸人,是個過客】

一走進街上,馬上聽到達達的馬蹄聲。心中當然立刻想起鄭愁予的《錯誤》。

中世紀的紅磚樓房,石塊路面與馬車,時光倒流千年…

望著馬車在紅磚樓前漸行漸遠,一片秋黃落葉,時光是否逆轉?

馬車在路的盡頭迴轉,時光又快速回到廿一世紀。

原來這裡是遊城馬車的休息站,馬兒回來吃地上的糧秣。

這放在地上的糧秣是車夫給的。

而車夫呢?隨著時代的演進,變成了身材高䠷的正妹。

馬兒吃了幾口就不吃了,換鴿子上場。

溫帶地區的鴿子每隻都很適合進補,圓滾滾的…

馬兒不繼續吃,因為要喝水了。

這裡有座馬頭飲泉,只要打開就會有水從馬口流出。

導遊說這是從前的設計,提供給馬的飲用水。

特地打開給我們看一下,水量頗大的呀!

現在有自來水,但在還沒有自來水之前,這真的是泉水嗎?

還是來自某處的地下水,專門給馬喝的?

觀察完馬頭飲泉後,回頭看看休息中的馬兒。

無意間發現畫面正中央的金髮妹子。

來歐洲這麼多天,還沒見到穿短裙的當地人…

馬兒吃完糧秣,休息中,等待遊人的召喚!

馬夫當人一樣休息去了!

沿著街邊前行,不少咖啡館像這樣把座位設在路面上。

聽說只要和官方申請就可以使用道路做生意。

這家座位旁的花草很漂亮!

往前見到一家商家的櫥窗,吸引許多人留步在窗前。

老狗也跑去湊熱鬧,原來是家蕾絲賣店。

玻璃窗裡是示範怎麼織出蕾絲。

繼續前行,兩旁都是賣家用小物的小店。

照片中那家好像是賣碗、盆的。

自從聽到導遊說山牆有很多階,屋主是比較有錢這件事之後。

看到山牆像這樣的樓梯狀的,都會停下腳步行注目禮。

前面又有好幾家有階梯狀山牆。

像這戶,是兩套樓梯嗎?

看起來像同一戶,兩座屋頂,兩面相連的山牆。

那這一戶可就是大戶人家了。

這階梯狀的並不是側面的山牆,純粹是放在正面做為裝飾之用。

再往前,還有好幾戶有階梯山牆。

除了三五步就可以看到的階梯山牆外,

遠方有座高塔,那是什麼呀? 等走近一點答案就揭曉了。

導遊先帶我們轉進路旁的某一戶裡去了!

✅ 小丑啤酒(Huisbrouwerij De Halve Maan)

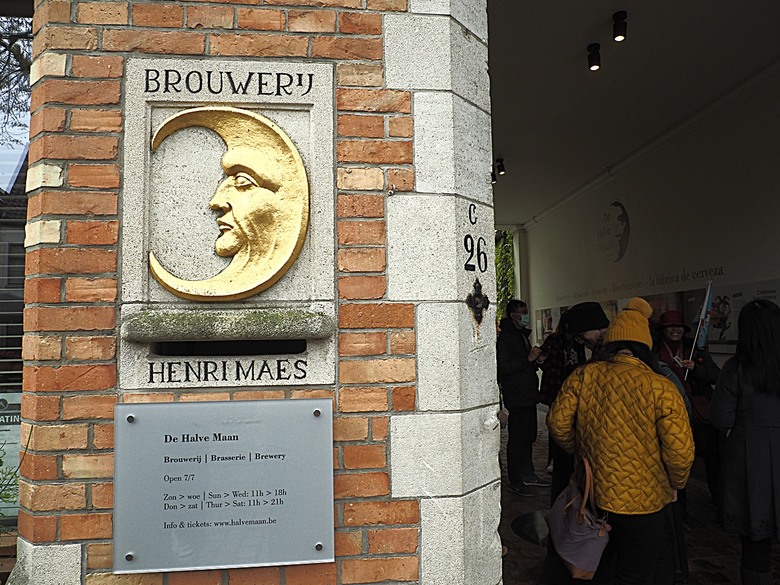

這一戶門面不大,但卻大有玄機!大門旁的小招牌,告訴我們這裡是家啤酒廠。

這裡是De Halve Maan啤酒廠,它的歷史可以追溯到 1856 年。

而在大約5個世紀前,在現址就已經有釀製啤酒的活動。

門口通道的下方有2條管路,是把啤酒送到老城區外的充填工廠之用。

等會兒再來仔細看看。

牆上的海報是工廠內部實景。

另一面海報大概的介紹了他們的歷史。

而這個小丑就是他們的商標。

現在的啤酒工廠是有開放參觀的,如果要參觀,必須購票入內。

這有點像臺灣的觀光工廠的概念之一。

在廠區內小庭院中的這方彎月,就是他們的企業識別。

比利時的啤酒在世界上相當有名,而小丑啤酒在臺灣也有些知名度。

仔細來看看這2支水管。

其實這不是普通的水管,是輸送啤酒的酒管。

上面寫著“BIER” 3276m,表示要送3.2公里多,這可不是件簡單的事。

2010年時,De Halve Maan啤酒廠因為生產需求,決定新設充填產線。

但是位在布魯日老城區裡的場地狹窄,出貨運輸不便。

於是決定在老城區以外的近郊新設充填產線,但卻保留釀造區在布魯日的原始地點。

2014年時,新的釀酒區完工,

2016年時,這兩條長達3276m的運輸管線完工。

達成了在「歷史上的原地」釀造,在能降低交通衝擊的地點充填,然後配送出廠。

這段故事在De Halve Maan啤酒廠官網上有簡略的介紹,

有興趣的話可以點前面的官網連結。

走出De Halve Maan啤酒廠,見到一處小廣場,現今被用來當作停車區。

事實上,整個布魯日老城區就是由多個相連的小廣場組合而成。

在中世紀時,聚落的自然形成就是以廣場為中心向外增設建築,

最終建築相連,形成街道,串取數個聚落形成小都會,再連結而形成大都會。

原本以為照片中的馬車要直行,後來卻發現它要轉彎。

會不會突然有臺灣人說:沒打方向燈,應該要檢舉…

停車場旁的繳費機。怎麼計費的就不清楚了。

老狗猜大概是計次的吧! 有停車超過一段時間就自動繳費。

導遊請我們看看這棟特別的房子。

它特別的點在那兒? 二樓出現了一個門,而且外面沒有陽台之類的建物。

聽導遊說,古時候繳稅的計算基準是以一樓大門的寬度計算。

門越寬大繳的稅越多。

所以這戶人家索性不在一樓開門,這樣就不用繳稅…

那要怎麼進出?從二樓呀! 要出入時搭個樓梯就好了…

虧當時的屋主想的出這種主意…

至於現在一樓的門,那是後來法令改了之後才開的…

所以二樓這扇門可是貨真價實的門,後來的屋主也沒想過把它封起來。

至於是多久前有這麼奇怪的法令,這就不了解了。

可以看到屋子外有「1614」,推測應該是1614年蓋的房子。

又走到另二棟有著精緻正立面裝飾的房子。

其中這戶的立面很漂亮。什麼牛眼窗、拱窗、泥塑,全都到齊了。

某棟房子的窗上方有著精緻的雕刻與泥塑。

拱窗下方的石雕好像是帆船。

往旁邊的小路走進去,上方有隘門。

臺南的舊城區裡也有類似的構造物,都是用來防盜匪的用具。

這條小路挺小的,

但是旁邊的店面,裡面賣的東西都相當有特色!

繼續往前走,會連接到較寬的大馬路上。

剛剛的小路挺適合自由行的旅人來探險的。

再走個幾步再見到剛剛的高塔。

這時烏雲密布,好像惡靈古堡…

那是O家相機的無恥濾鏡啦!

往側邊的小路看,兩旁全是老房子。

至於街道兩旁,有許多家巧克力賣店,裡面有各式各樣的巧克力。

畢意這是比利時的名產,來到這裡就算怕體重失控而不吃,至少也要用眼睛看個回本。

繼續往前,又遇上運河,腳下的當然就是小橋了。

沒辦法,現在正在「橋城」裡漫步呀!

運河裡還有小型遊船呢!

✅ 聖母教堂(Onze-Lieve-Vrouwekerk)

聖母教堂(荷蘭語:Onze -Lieve-Vrouwekerk)是羅馬天主教堂。創建的歷史最早可以追溯到12世紀。

現在的教堂於 1230 年左右開始建造,至1465年左右,目前所見建築全部完工。

剛剛看到的這座高塔,是聖母教堂的磚砌塔樓,高達 115.6 公尺(379 英尺)。

這座塔樓是全布魯日最高的建築,也是世界第三高的磚砌塔樓。

於1270 年至 1340 年之間曾重建;尖塔在15世紀才加建,並在19世紀重建。

所以走到教堂旁時,會發現尖塔的磚色和塔身不同。

位在教堂對街的聖若望醫院大門。

聖若望醫院為一座創建於11世紀的醫院,同時也是窮人和赤貧者的照顧機構。

這座醫院可能建於 1150 年左右或更早,是歐洲大陸最古老的醫療機構之一。

又見到了馬車。

背景是聖若望醫院,自1977年起已經改為博物館經營。

教堂建築側面的地下通氣孔。

與教堂一街之隔的建築物,立面相當精緻。

仔細看就會見到聖母像。

教堂建築側面。

前方是通往Bonifaciusbrug的隘門。

旁邊是一整排造型過的法國梧桐,黃色的葉子掉的差不多了,因為時序即將進入隆冬。

對街的另一棟,正立面都是磚雕與造型。

這棟樓的另一面,也是充滿了磚雕。

鑲在教堂外牆上的石碑,看不懂上面寫的是什麼。

從這個位置可以很清楚的見到聖母教堂的建築物本體。

外部突出的飛扶壁展現了哥德式風格。

這些飛扶壁建於1270年代,在1980年代曾經整建過。

過了隘門後,就會見到這座稱作Bonifaciusbrug的小橋。

這座橋是個與聖母教堂合影留念很好的攝影點。

站在橋頭,運氣夠好的話就會拍到與太陽同時入鏡的遊船。

橋邊的位置離塔樓與教堂的位置相當適當。

可以拍出很漂亮的建築物照片。

Bonifaciusbrug的兩側也是很好的拍照場景。

從橋上看運河。

走過橋就是阿倫茨院子(Hof Arents),一座很小的公園。

在這裡可以拍到Bonifaciusbrug和聖母教堂的合照。

當然也可以把塔樓拍進畫面裡。

仔細看看教堂外窗的細節。

沒有多餘的時間進去教堂裡看看,有點可惜!

不知道有沒開放參觀?

老狗在這裡遇上了一位高手。

這位高手的專長是快速剪影,只要給他個30秒,就能用剪刀剪出一個人的側面輪廓。

這真的是直接拿出白紙,用剪刀剪出來的,只要1分鐘就可以修好細節,而且和本尊頗像的!

放連續幾張照片給大家看看!

從公園裡可以看到另一個角度的塔樓。

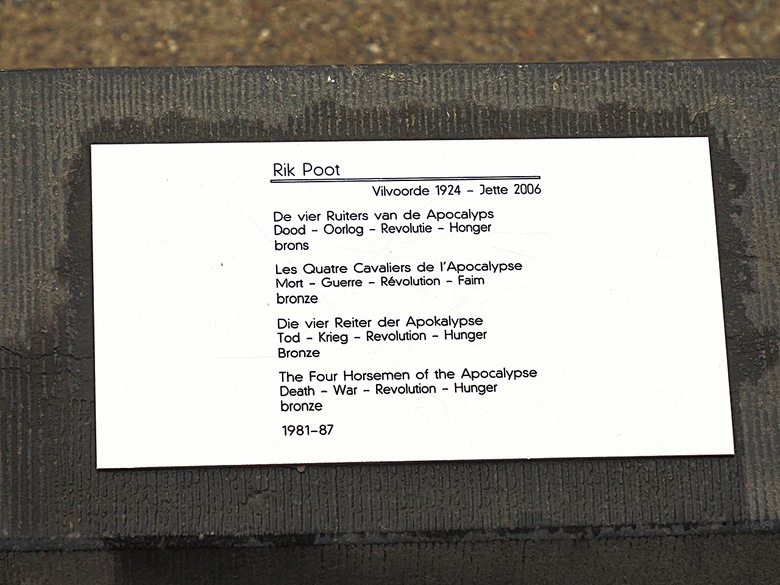

在公園裡有天啟四騎士(拉丁語:Quattuor equites apocalyptici)的裝置藝術品。

天啟四騎士的故事載於《啟示錄》第6章。

這是代表革命、戰爭、饑荒和死亡的四騎士的青銅雕塑。

四位騎士和馬的體型有著很大的差別。

- 革命

- 戰爭

- 饑荒

- 死亡

設在一旁的說明牌。

走出阿倫茨院子(Hof Arents),又是另一個觀察塔樓的角度。

這裡就在運河邊,成兩列的大樹,樹葉又已經掉光。

更有隆冬風情。

換個角度看塔樓,可以把樓梯看的一清二楚。

來點特效濾鏡。

這個角度旁就是運河,等會兒看到的玫瑰碼頭就在前方。

✅ 歐洲學院(College of Europe)

在到達玫瑰碼頭前,會先經過歐洲學院。歐洲學院(法文:Collège d'Europe;波蘭語:Kolegium Europejskie)是一所歐洲研究研究生學院。

主校區位於布魯日,另外還有位於波蘭華沙和阿爾巴尼亞地拉那的校區。

歐洲學院創立於 1949 年,由歐洲重要歷史人物和歐盟創始人薩爾瓦多·德·馬達裡亞加、溫斯頓·邱吉爾、保羅·亨利·斯帕克和阿爾西德·德·加斯佩裡創立,是 1948 年歐洲大會的成果之一。

這所學校以「為歐洲培訓年輕的管理精英」為主要目標。

門口掛的旗幟中就包括歐盟的旗幟。

在歐洲學院對面是運河,對岸的建築物都相當漂亮!

再往前走,旁邊是Hotel De Tuilerieën,4 星級飯店。

這裡有座橋稱為Nepomucenusbrug,橋旁就是玫瑰碼頭。

橋上有座塑像,回程時也有經過這裡,而且還拍了正面照。

所以回程一併介紹。

碼頭前應該就是商業區吧!幾乎每棟房子都開門做生意。

玫瑰碼頭對面轉角的街屋,有著美麗的造型。

遠方的大鐘樓,我們繼續朝它前進中。

✅ 玫瑰碼頭(Rosary Quay)

玫瑰碼頭(Rosary Quay)位在名叫Zoutdijk的運河上,是個很好拍網美照的地方。除此之外,據說這裡曾經有座運鹽碼,不過現在很難找到遺跡。

因為人來人往,如果有遺蹟留在這裡,應該早就掛點了。

不過真的是隨便拍都很漂亮,不論晴雨天。

碼頭對面的街屋,除了階梯山牆好多層外,外牆立面還有磚雕。

值得細看的還有拱形窗上半段的石雕或泥塑,總共有7組。

轉角有聖母瑪麗亞。聽說有這樣的石像,設在一樓,稅可以不用繳這麼多。

在這棟樓的各扇拱形窗上半部都有不知是石雕還是泥塑的圖騰。

好像是某種場景的展示。記得導遊有講過,可是老狗忘了…

看看內容,好像是描述人的生老病死與照顧,不知道這棟樓從前是不是醫療或照護機構。

不然怎會把這些圖像做成石雕或泥塑,放置在拱窗的上部?

- 下右

- 下右中

- 下左中

- 下左

- 中左

- 中右

- 上

對面就是景色秀麗的玫瑰碼頭,值得多拍幾張照片。

後方的方形高塔就是布魯日地標—大鐘樓。

它的頂部和中下部不同顏色,建材不同。

一會兒,畫面中出現了遊船。

對面的街道則是充滿了北歐冬季氣息。

成列的行道樹黃綠相間,落葉紛紛。

玫瑰碼頭旁遊人磨肩擦踵,雖然天氣陰,但還是熱鬧非凡。

這時只希望天氣突然轉好,可以拍到晴空下的照片。

心理這樣想,回程時還真的出現了!

地上這塊石柱,好像就是碼頭所在的標記。

轉個角度,把遠方的聖母教堂高塔收入眼底。

順著碼頭的河道往裡走,見到這棟有著特殊造型山牆的建築。

前面這一段遊客相當多,好像接近市集了。

這個地方也有個名字—製革者廣場(Huidenvettersplein)。

看起來像是兩頭獅子的廣場地標。

廣場旁這棟房子與剛剛碼頭邊那棟很類似。

除了有階梯山牆外,一樣在6扇拱形窗上方以石雕或泥塑來裝飾。

裝飾物的圖案應該就是代表這棟建築的用途。

從圖形來看,像是染布或製革。

老狗幫這6個石雕或泥塑拍了特寫,大家就看圖想像這些畫面在傳達什麼訊息吧!

- 右上

- 左上

- 左外

- 左內

- 右內

- 右外

輚個彎,來到這處有著現代攤販的位置。

據說這裡是魚市場,但是沒看到在賣魚…

魚市場旁是美麗的運河,河上遊船穿梭,真想也搭船看風景,這樣就不用走路了…

順著導遊帶領的路線前行,即將進入布魯日市區的核心區。

照片左邊的角塔就是市政廳。

右邊的紅磚樓,導遊說是舊法院,

在Google map上查到的是舊民事登記處(荷蘭語:Oude Civiele Griffie),

不知道那個正確?還是全都正確?

在中間這條小路上方出現了跨越兩棟建築的空橋,裝飾的十分金碧輝煌。

市政府側門上方的人頭像。是那位的人頭就不了解了…

這座空橋的目的,不知是不是讓兩邊建築物內容可以直接互通?

因為都是政府機關,方便官員直接走過去另一邊,不用走到戶外?

空橋下方的拱形結構挺吸引人的。

走過這座空橋的下方,就來到了城堡廣場。

✅ 城堡廣場(De Burg )

城堡廣場的面積大約在1公頃左右。據說這裡原本真的是座城堡,因此內部有好幾座具有行政功能的建築。

同時,城堡裡還蓋了兩座教堂。其中聖多納廷主教座堂在1799年被破壞拆除。

原有的空間變成廣場的一部分,所以城堡廣場變的比市集廣場還大。

但整座廣場分為南北兩大區域。

南側被許多昔日的政府機關,今日的歷史建築圍繞。

這也是遊客參訪的主要目標。

如果順時針轉一圈的話,從老狗走進廣場的位置起,

就是市政廳、聖血聖殿、民宅、聖多納廷教長樓、布魯日警署、舊民事登記處。。

接下來就來看看每棟建築的外觀照片,聽聽老狗簡單講講它們的歷史吧!

✅布魯日市政廳(Stadhuis Brugge)

市政廳建於 1376 年至 1421 年間,為晚期哥德式建築形式。是低地國家中現存最古老的市政廳。

這棟建築分了數次拓建而成,但最早出現的就是面對廣場的立面。

最明顯的特點就是重複出現在固定相對位置的壁龕,

且圍繞窗戶而成的重覆出現的系統性裝飾單元,被稱為“Brugian span“。。

這樣的外觀形式可以在低地國家的其他座市政廳發現,

例如老狗前一晚造訪的布魯塞爾市政府,就採用類似的型式。

差別在於重覆出現裝飾單元由不同構件組成不同的造型。

前面提到的壁龕裡都有一座雕像,數個壁龕和其他構件組成一個裝飾單元。

據說法國大革命時期,這些雕像被毀,僅有少數真品現被市立博物館收藏。

而因年代久遠,現在的雕像應該有不少是仿製品。

神龕的上方還有其他構件。

頂部則有3座尖塔,以左右對稱的方式設置於屋頂。

順時針旋轉視線,往市政廳的左邊看過去是外表較無裝飾的部分。

而緊臨的建築則是聖血聖殿(Basiliek van het Heilig Bloed)

✅ 聖血聖殿(Basiliek van het Heilig Bloed)

聖血聖殿(荷蘭語: Heilig -Bloedbasiliek,法文:Basilique du Saint-Sang)是一座羅馬天主教大教堂。教堂內藏有聖血遺物,

據稱是由阿里馬太的約瑟夫收集並由佛蘭德斯伯爵「阿爾薩斯的蒂埃里」從聖地帶來的。

這棟教堂建於 1134 年至 1157 年間,最初是佛蘭德斯伯爵的禮拜堂。

1923 年晉升為小教堂,由下禮拜堂和上禮拜堂組成。

下層小教堂面對城堡廣場,深色羅馬式造型,幾乎維持不變。

受難聖物則位於上層禮拜堂,於 16 世紀以哥德式風格重建,並於 19 世紀翻新。

從城堡廣場不太能見到位在後方的上層禮拜堂,

在聖血聖殿旁是幾棟民宅,現在好像都是餐廳。

✅ 聖多納廷教長樓(Sint-Donaasproosdij)

繼續順時針移動視線,見到的是聖多納廷教長樓(荷蘭語: Sint -Donaasproosdij或Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas)。這棟建築建於 17 世紀,是聖多納蒂安教會領主的總部。

1089年,與這棟建築相鄰的聖多納廷大教堂教長被任命為佛蘭德斯郡的大臣。

這時,院長不僅負責行政管理,而且還建立了一個重要的教會領地,

擁有自己的行政機構和法院,而這棟建築物就作為教長的總部。

外觀為巴洛克式建築,現在作為是西佛蘭德省首長辦公室及官邸的一部分。

照片中的門在昔日是馬車的出入口。

出入口上面可以看到正義女神,頂部山形牆上可以看到希臘真理、慈善和正義之神。

✅ 布魯日警署(Politiezone Van Brugge Openb. Instel.)

繼續順時針旋轉視線,會見到一棟規模不小的建築物,從Google map 上查到是布魯日警署,

但網路上可以找到【原自由布魯日領主住宅(Landhuus van ’t Brugse Vrije)】的訊息,

所以現在是做什麼用並不清楚。

建築物的外觀比較接近現代建築。

✅ 舊民事登記處(Stadsarchief Brugge)

導遊說這棟是舊法院,但網路上查到的資料說這裡是舊民事登記處(荷蘭語:Oude Civiele Griffie),或許在古代,這二者是執行相當的任務吧!這棟建築物是佛蘭德最古老的文藝復興建築之一,於1537年完工。

民事書記官駐紮此處,是最重要的城市官員之一。

立面完全由天然石材製作,並擁有豐富的雕刻裝飾。

青銅雕像可追溯到1883年,是布魯日雕塑家亨德里克·皮克里的作品。

山牆頂端的雕像,據說可追溯到1883年,是布魯日雕塑家亨德里克·皮克里的作品。

遠方的鐘樓還在等待我們,所以大致看過這幾棟建築後,速速很大廣場移動。

這裡靠近大廣場邊圍,建築外觀精美細緻。

這棟建築應該是帶有新哥德式風格的郵政大樓後部。

郵政大樓前半部的側面,興建於1887年。

又見馬車一部。

這裡的馬車應該就像一般交通工具一樣,不過是遊客專用的…

✅ 布魯日大廣場(Grote Markt)

從下車到現在,走了2個小時才來到大廣場。實際上走的距離不過2公里而已,邊走邊拍照挺花時間的呀!

第一眼看到大廣場,怎麼和網路上找到的照片不一樣?

後來才知道因為接近聖誕節,廣場中間圍起成為活動場地,

只剩四週圍的道路可以通行。

在歐洲的古城,廣場的出現似乎都是自然生成。

古時候沒有所謂的「都市計畫」去預留廣場的空間。

布魯日的大廣場在10世紀就是市集所在,

自 13 世紀以來,隨著商品貿易的活躍,

人們的居住空間圍繞著廣場陸續發展,形成一座中世紀的繁榮都市。

廣場中央矗立的是民間英雄Jan Breydel和Pieter de Coninck的紀念碑,建於 1887 年。

這兩位是領導當地人民反抗法國統治政權的領導者,

於 1302 年弗拉芒人在對抗法國佔領軍的戰鬥中取得勝利。

這是位在廣場東側的著名建築,Google mpa 上標註為Historium Bruges。

原本規劃作為州長的住所,但從未用於此目的。

從它完工到二十世紀末,曾經在這裡設置各種公共機構。

進入21世紀後,建築物被政府出售。

現在應該有大部分空間做為餐廳,保留一小部分做為布魯日歷史展示區。

北側是成列的典型的階梯式山牆房屋,很有特色!

南側則是高大的鐘樓。站在廣場的北側,正好可以有鐘樓與廣場中的紀念碑重疊的角度。

繼續再往前走個幾步,我們享用午餐的地點到了!

為什麼說享用呢? 因為今天中午吃比利時名菜呀!

✅ Le Grand Cafe Belfort 午餐

因為邊走邊拍照,所以走的慢了一點。花了2個多小時,終於來到餐廳。

今天午餐的主食是白酒淡菜,比利時名菜呀!

坐定後,先上桌的當然還是麵包。

在歐洲,除了到中式餐廳外,其他各餐幾乎都一定看的到麵包。

只是造型、口味不同而已!

然後,呃…沒記錯的話,旁邊那個SPA要價€1以上。

這裡的麵包好像不太一樣,很像是全麵吐司。

加上奶油挺好吃的!

老婆想想剛剛才經過小丑啤酒廠,所以點它一杯來喝看看。

至於好不好喝?

對老狗而言,不甜的飲料都不具備被稱為「好喝」的資格。

這當然不會甜,所以老狗連喝都沒喝,要問當事人…

午餐的淡菜是像這樣的一盤,兩人共食。

這真的很好吃呀!

可能因為在溫帶,淡菜生長較慢,肉質比在臺灣吃到的緊實許多。

而臺灣賣淡菜的餐廳,不少是拿燙熟後進口的淡菜來二次料理。

那整個口感就是不一樣。

在臺灣,只有在馬祖吃到的淡菜可以比的上。

應該同樣是生鮮下料理的餐點,才能真正展現食材的美味!

來到比利時,吃薯條當然是一定要的!

這裡的薯條可比麥當當的好吃多了!

可能是怕我們吃不飽,這餐還附上義大利麵。

在比利時吃義大利麵,感覺怪怪的…

最後再來一片鬆餅,十分完美的結局!

為什麼呢? 鬆餅不就是來自比利時嗎? 來到原產國當然要朝聖一番呀!

很滿足的吃了一餐後,利用團友們休息的空檔到廣場走一圈吧!

走出餐廳,第一眼看到的當然是鐘樓。

要再繞半圈廣場才會到鐘樓,先看看廣場邊的民宅!

這些民宅的外觀幾乎都是精雕細琢。

古時候能有能力在廣場邊居住的,大概都是有錢人吧!

廣場西側的民居建築,也有常見的階梯式山牆。

終於找到可以進去廣場中心區的通道。

走進來看看這座紀念碑,這2位對比利時人而言應該有特別的意義。

站在這裡面回頭看看鐘樓,再看看廣場地面區,就知道為什麼圍起來了。

因為聖誕節即將到來的關係,廣場裡設置了一些臨時性的市集攤位。

換個位置,仔細看看鐘標的外觀,會發現頂部的顏色好像不一樣…

繼續看看廣場週邊的民宅,西側好像比較多新建築。

這些房子的外觀比較接近現代建築。

在廣場西南角,有好幾棟有階梯式山牆的民宅。

走到鐘樓下方,換上超廣角鏡頭才能把它全部收入相機裡。

✅ 布魯日大鐘樓(Belfort)

布魯日鐘樓(荷蘭語: Belfort van Brugge)是興建1240年,中世紀的鐘樓建築。1280 年時,鐘樓上部被燒毀,於 1291 年至 1296 年左右進行了修復。

保留了兩個較低的方形建築部分和一個木製尖塔。

1483年到1487年建造了八角形哥德式上部,也有一個木製尖頂,上面有聖邁克爾的雕像。

由於1493年的一次雷擊,上半部和城市時鐘再次被燒毀。

在修復過程中,建造了一座木質尖塔,上面有一隻正在升騰的獅子。

1741年尖塔再次被燒毀,並於1753年修復,這次沒有尖塔了。

1822 年,鐘塔修繕,採用現在的新哥德式皇冠飾面,全高83米,比更早之前來的矮。

站在鐘樓正前方,絕對會發現上部八角形部位的顏色和塔身不同。

而且會有種頭重腳輕的感覺,因為高度比寬度大了許多。

鐘樓的面寬大約45米而已。

鐘塔在不同高度有不同的裝飾,在最底層是個像洞穴一樣的大門,通往鍾塔內部。

基座部分看起來像是三或四樓高,可惜我們這天沒有預留時間去參觀鐘樓內部。

不然就有內部的照片了!

左右兩側看起來相當對稱,幾乎完全相同。

- 左側

- 中央門洞

- 右側

在門的上方是聖母雕像。

再往上是鐘樓的中段。

中間有一個布魯日市徽。

上面這段八角樓的位置有一座時鐘。

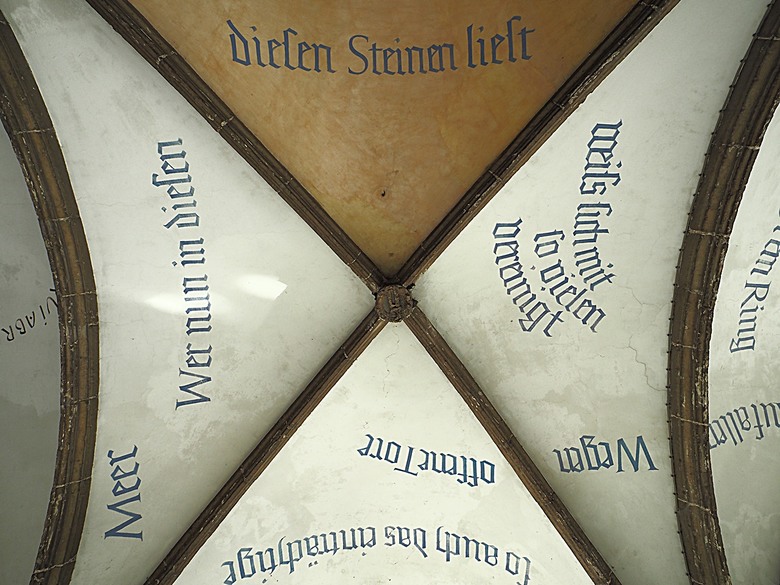

往門洞裡走,可以看到在歐洲建築常見的交錯拱型結構,用來做成建築頂部用的。

門洞裡的尺寸示意圖,一看就立馬見到它頭重腳輕的外型。

鐘樓所佔用的地面平面圖。

由於鐘樓基礎部分及四面所圍起的空間頗大,據說之前曾做為市集使用。

交叉拱型天花板的造型,老狗很喜歡這種造型,感覺充滿了力與美。

門洞裡面有玄機。天花板上這塊木板是什麼的?通往那個地方?

會不會是直接通到塔內呀?

走過門洞,會到達這個像是內埕的空間,四週都有磚造建築。

據說這裡面偶而會用來做為市集空間使用。

這個空間其實不小,地面以方石舖成。

四週的磚造建築,好像有部分做為市集,也有一部分做為市政廳。

一直往內走,到達另一側,有門洞通往外面。

門洞看起來頗為厚實,兩旁還有房間。

抬頭看看洞裡的天花板,同樣是交叉形拱門支撐。

另一邊的門洞出口,外側設有走廊。

位在鐘樓後方的道路。

後方門洞外的迴廊天花板,同樣是拱型支撐結構。

因為緯度高,陽光剛好斜射進來,可以拍到很有意境的照片。

這面告示板上面寫了鐘樓的開放時間,進去建築物裡面參觀須要另購門票。

都已經走到底了,可是廣場週邊的建築物沒有全部細看完畢,就這樣走掉太過可惜。

於是又經門洞往回走向大廣場去。

從這個方向看鐘樓就是順光了,比較容易看清楚細節。

上面這段八角型部分,可以很明顯的看到材質和下方的部分不同。

換個方向看內埕。右邊的建築物是市政廳的一部分。

做為鐘樓的附屬建築,外表顯得相當簡單。

應該是完全考量防衛與防火而興建這棟鐘樓,所以內部沒有什麼裝飾。

只有厚實的木門。

內埕角落的樓梯是現今參觀的入口,上面有票價€15(>17Yr)。

二樓以上的空間應該也已經做為博物館使用。

回到正面下方,仰頭看看這座超高鐘樓。

如果說想要拍到比較壯觀的照片的話,還是要來到門洞旁。

如果鐘樓太高,一些細節看不到的話,可以到外面看看這座實體模型。

- 正面

- 側面

還有點字解說牌,主辦單位可真細心呀!

✅ 布魯日前省議會(Provinciaal Hof)

原名為Provinciaal Hof,直譯為「省議會宮」,中譯字面看起來不合我們的國情。即然是議會使用的空間,為何稱為「宮」?何來與君權有關?

這是老狗在看到一般翻譯時很不解的地方。

其實這棟建築物本身就是西佛蘭德省政府的前會議場所。

這棟建築為新哥德式建築,第一部分於 1892 年開業,最後部分於 1920 年竣工。

相鄰的紅磚建築物為郵局,則於 1891 年開業。

從建築立面可以見到新歌德式建築的特色,包括高聳的尖塔,細長條的尖頂拱窗。

細看時就會發現許多精緻的裝飾。

建築物的屋頂裝飾相當有趣,有許多紅色的小窗。

部分的外牆正在裝修中。

再往旁邊這棟,原先規劃作為州長的住所,但從未用於此目的。

後來政府把它賣給民間,現在只有少部分空間做為保留歷史文化的場景。

其他大部分空間由民間做為餐廳使用。

從照片可以見到左前方有塊白色招牌,就是歷史展示空間的入口。

又回到北側這一整排的階梯山牆建築外面。

建築後面出現藍天,配上五顏六色的建築,不用說就是殺記憶體的好地方。

藍天白雲現身,趕快來補拍地標性紀念照片吧!

讓馬車與鐘樓一同合照,時光倒流一千年。

回程的時候,順手又在藍天下拍了幾張鐘樓的照片。

有陽光就是不一樣。

回程的路上,把一些較有趣的景像記錄下來。

還遇上這座顧橋的塑像(Brugge Dijver)。

陽光燦爛下的玫瑰碼頭,果然和早上見到的感覺不同。

一路上經過的階梯型山牆建築。

這裡有另一棟規模較小的教堂建築(Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth (Magdalenakapel))。

街道旁都是階梯山牆樓房,在布魯日可說是極為容易見到。

這一大列白色的一層樓房子,外觀和週邊的其他房屋不太一樣。

後來查了一下網路的資訊,這應該是從前的社會救助單位。

名為"Godshuis De Meulenaere"。

性質有點像臺灣日治時期的愛愛院、仁濟院之類的慈善機構。

走著走著,看到街道旁的建築物外牆上出現這個東西。

仔細一看,怎麼是個小小的人頭呀?

某些部分維持原樣,保留門上的雕像。

這裡的雕像是一對父子,所以是聖若瑟與耶穌? 祂們頭上都附有光環。

回程路上經過照片中的建築物。

後來查了網路上的資料,這裡是「市政學院(Municipal Academy Bruges)」,

為一所視覺和視覺藝術領域的兼職藝術教育學院。

建築造型頗為特殊。

最後來到這裡,就是我們的下車點附近。

藍天白雲倒映水面,值得駐足欣賞紀念。

這次歐洲行旅的比利時段,在這裡宣告結束。

後面的行程及分享文的主體,大致上就是在巴黎近郊。

有興趣的話,就請稍待老狗整理資料了!

請直接按下面的連結,看看巴黎的塞納河遊船與羅浮宮珍藏!

塞納河遊船 (Bateaux-Mouches) 與 羅浮宮(Musée du Louvre),外掛地窖內享用法式烤田螺與鴨胸 — 世界文化遺產 之 巴黎,塞纳河畔(Paris, Banks of the Seine) — 2023年冬季歐洲行旅 第六部