拉脫維亞共和國(拉脫維亞文:Latvijas Republika),簡稱拉脫維亞(Latvija)是一個位於東北歐的波羅的海沿岸國家。原蘇聯加盟共和國之一,於1991年獨立,西鄰波羅的海,與在其北方的愛沙尼亞及在其南方的立陶宛共同稱為波羅的海三國,東方則與俄羅斯、白俄羅斯二國相鄰,在2003年9月20日經由全國性的公投,拉脫維亞人投票決定加入歐盟,其會員國身份自2004年5月1日起生效。拉脫維亞並在2004年3月29日成為北大西洋公約組織的會員國,在2007年12月21日成為申根公約會員國。並經歐盟委員會通過,在2014年1月1日正式加入歐元區,成為第十八個使用歐元的國家。國土面積:6.45萬平方公里,總人口:230萬人。

開車294公里到里加,中途休息站。

進入里加城第一件是用午餐,大陸人經營的東亞長城飯店。

午餐後進入新舊城交接處的廣場圓環,下車後就看到高聳入雲的自由紀念碑背面。

自由紀念碑正面(Brīvības piemineklis)為紀念在拉脫維亞獨立戰爭(1918年-1920年)期間陣亡的軍人而興建,是拉脫維亞自由、獨立和主權的重要象徵,紀念碑在1935年揭幕,花岡岩基座,高42公尺,紀念碑上的雕刻則是描述拉脫維亞的文化和歷史,是里加舉行公眾集會和官方典禮的主要地點。現在更成為里加最明顯的地標,觀光客的指標燈塔,碑前有禮兵站崗定時交接,並不時有人來此獻花憑弔。

紀念碑頂端的自由女神米蘿妲(Milda)手上拿著三顆金色的大星星,代表拉脫維亞三個歷史區域Kurzeme, Vidzeme 和 Latgale,這座雕像在1935年拉脫維亞首度獲得自由時落成,整座紀念碑上還刻有各種雕刻,象徵這個民族勤奮工作,重視家庭,追求自由和守護祖國的傳統和意識,而且就算在蘇聯統治時期,也並未將這座紀念碑摧毁,因此拉脫維亞更加重視這座地標型建築的意義。

神情肅穆威嚴的禮兵。

紀念碑正面向前行即為舊城區,前來致敬或觀光遊客絡繹不絕。

Laima鐘,1924年帝俄蘇維埃社會主義時期設置催促工人上工,現在成為男女約會地。著名巧克力也以Laima為名。

里加運河上可行平底小船遊覽,兩旁花木扶疏景色翠綠,清風拂面鳥語花香,如能倘佯其間將是多麼美好的回憶啊!

進入舊城區前,我們散步在運河公園內。

公園內情人橋上同心鎖,一對戀人正在橋上自拍。台北松山慈祐宮基隆河濱公園彩虹橋也有同心鎖的掛置處。年輕人流行好玩地方政府配合行銷,樂了鎖匙店。

綠頭鴨不慌不忙悠遊草地上。

運河公園林陰草地。

雙節軌道電車。

里加舊城堡古城牆遺留下的火藥塔,現在成為拉脫維亞軍事博物館,右邊牆壁上是拉脫維亞各城市的市徽。

整棟紅磚牆的軍事博物館。

里加城遺留下來的城牆。

城牆對面整排房舍為過去為俄軍營房。

瑞典們,拉脫維亞也是難逃歷盡滄桑的命運,相繼被瑞典、波蘭、俄羅斯及德國佔領。1621年,瑞典帝國征服里加,瑞典城門是拉脫維亞被瑞典佔領期間所建,是城內留下來的唯一一座古城門瑞典門,是拉脫維亞首都里加舊城唯一保留下來的城門,興建於1698年,作為里加城牆的一部分,塔街(Torņa ielā)經過此門通往城牆外的瑞典軍營。拱門上方雕刻一隻生氣的獅子,表示不歡迎瑞典人入侵。

塊狀石頭鋪路地上崁有鐵製里加天際線地標印記,由左至右分別為聖亞可比綠色尖塔教堂、多姆主座圓頂教堂、聖彼得教堂。

拉脫維亞國會大樓。

牆壁像是土黃色巧克力磚一塊一塊砌起來的。

聖亞可比教堂,這是里加的古老教堂之一,可以追溯到1226年,當時這是為郊區居民服務的教堂。近年來,教堂幾易其手,宗教改革後,教堂歸路德教會管理,1582年它又歸屬於耶穌會士的天主教會管理,17世紀的時候,他被瑞典駐軍徵用為軍管財產,為軍隊服務,1922年教堂被還給了天主教社團,目前它一直是天主教的教堂,聖雅可比教堂是里加唯一的尖塔上帶有風鈴的教堂,它是這個城市的典型特徵之一。摘自維基百科。

三兄弟之屋,里加-三兄弟之屋(Three Brothers/Tris Brali)在Maza Pils 街,分別是17、19和 21號,分別代表里加在中世紀時代幾個不同時期的建築風格,也是里加現存最古老的石造建築,展示當時的人如何利用狹幅的土地空間,其風格類似布拉格的黃金巷(the Golden Road of Prague),名稱則與鄰國愛沙尼亞首都塔林(Tallin)的「三姊妹屋」作為對應。

這三棟石屋原本只是民宅,年代最早的是建於15世紀末的「白大哥(White Brother)」,屋頂呈「山」字造形(gabled roof),其次為1646年完成的「黃二哥 (Yellow Brother)」,「綠色的三哥(Green Brother)」完成於17世紀末,可以看到它的大門帶有巴洛克風的門楣雕飾。由於這三棟建築與拉脫維亞的歷史、文化和建築發展過程都深具意義,自1995年起由總理簽署,將「白大哥」收歸國有,並改作為「拉脫維亞建築博物館(Latvian Museum of Architecture )」由國家管理和保護。

「三兄弟」(3490-96)緊緊相連,可以說是里加舊城最著名中世紀民宅,此外它的窗戶也很小,因為當時有課徵「窗戶稅」,窗戶越大稅就越重。中間19號這棟於1646年重新整修過(也有說是建造),風格顯然受到荷蘭文藝復興矯飾主義影響,不過在大門上頭可以看到另一個數字1746,顯示一個世紀之後,前方立面又重新裝修過。摘錄自網路文章。

三兄弟之屋門前賣唱藝人演奏中華民國國歌後,看沒人賞小費繼續高山青接著奏出,拚經濟啊!陸續團友給了小費以顯泱泱大國之風。

拉脫維亞首都里加歷史中心舊城城堡廣場和羅馬教堂。

舊城廣場金融街區風光。

里加主教座堂(拉脫維亞語:Rīgas Doms)多姆教堂是拉脫維亞首都里加的主教座堂,又稱為圓頂教堂,瀕臨道加瓦河圓頂廣場,19世紀末為里加的發展中心,教堂始建於1211年,是波羅的海國家最大的中世紀教堂,請注意圓頂上尖塔上加裝風向雞,當年是為了方便遠方的居民觀測風向,1985年又換裝為全部鍍金的風向雞,此外1881年教堂內部更換當時世界最大的管風琴.風管數量高達6718根。

里加舊城區UNESCO世界遺產標誌崁於圓頂廣場的石塊路上。

里加Dome教堂逆光方向照片表現不佳。

中古世紀的新藝術風格建築與街巷之美。

一個翹腿讀書的小孩,相對應於另一棟建物的教授立像,可惜當時導遊未說明不知故事始末未能拍照。

生氣貓的故事:一位德國富商,想加入「大基爾特」商會卻被拒絕,一怒之下,蓋了這座豪宅,特意在兩邊的屋塔放上兩隻發怒的貓,弓起身子殺挖氣騰騰把高高翹起的尾巴對準大基爾特之屋,想破壞對方風水,為此雙方纏訟不休,後來貓還是被轉了方向。與上一張圖同樣表達了拉脫維亞人生活的幽默,也因之成為有名的觀光景點。

里加生氣的貓特寫。

在這個廣場上喝杯咖啡聽現場演唱,品味拉脫維亞人的生活,當然也別忘了上廁所!

現場音樂演唱。

廣場周邊景觀。

繼續行走於舊城區,路邊商家戶外棚座裝飾得生氣盎然。

又是一條曲巷幽徑。

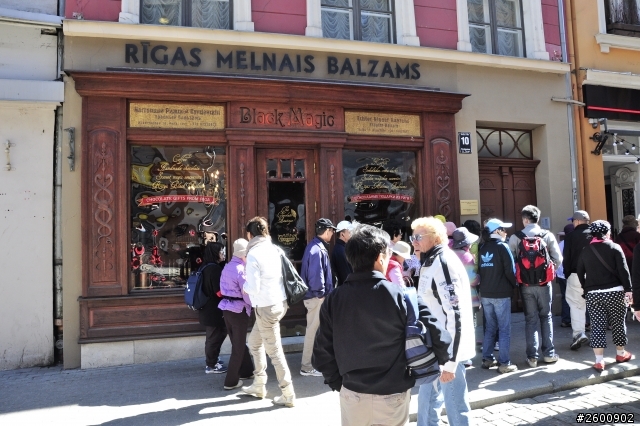

里加有名的巧克力店。

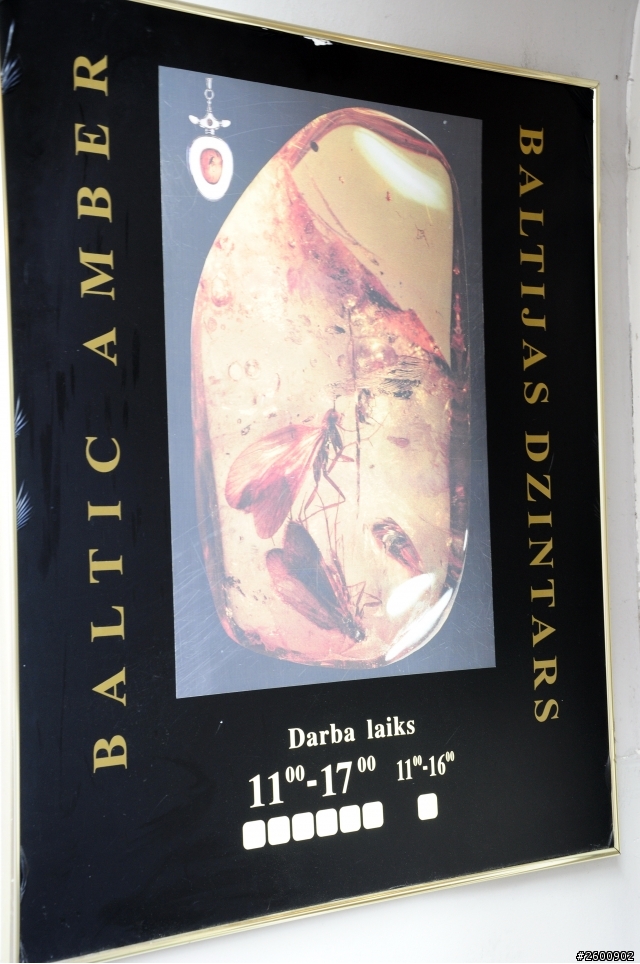

美麗的千萬年昆蟲化石琥珀廣告看板與櫥窗藝品。

行經聖彼得教堂後方與太陽對幹,留下這張巷弄內的聖彼德。

在這裡發現團友未跟上,眾人等待中從鏡頭中間遠處可知。

這間琥珀藝品店又變成我們等人與吃巧克力時成為旅遊的回憶。

這是德國送給里加,格林童話《不萊梅的城市樂手》的故事雕塑,里加與德國都是漢薩同盟的商會組織。這尊2米高的銅製雕塑,從上至下分別是公雞、貓、狗和驢,這是德國雕刻家格哈德·馬爾克斯Gerhard Marcks,1951年的作品。同樣的雕塑也擺放在德國不萊來梅。

穿鑿附會的觀光客肥皂故事,用手摸觸這些動物摸得愈高運氣愈好,只有公雞最高還沒摸亮!

聖彼得教堂側牆與尖塔。

聖彼得教堂是拉脫維亞首都里加最高的教堂,高123米(戰前高136米),始建於1209年,15世紀初由羅斯托克石匠擴建,目前的鐘樓完成於1746年,歷史上曾遭雷電襲擊,其中兩次造成坍塌(1666年和1721年)。二戰以前,這是歐洲最高的木製建築。戰爭期間,屋頂和鐘樓毀於大火,1970年代,蘇聯工程師重建教堂,並安裝了一部電梯,使人們可以在70米高處眺望里加風光,正面山牆下的三個巴洛克石柱門旁分立有6座雕像與圓拱上方雕工精美的大理石雕塑作品,尖頂上方依然有風信金雞。

樸實的市政廳,里加位於波羅的海國家的中心地帶,瀕臨里加灣,市區跨道加瓦河兩岸,北距波羅的海15公里。里加的地理位置十分重要,它處於歐洲西部和東部、俄羅斯和斯堪的納維亞半島的交叉點上,其港口具有重要的戰略意義,被稱為“波羅的海跳動的心臟”和“北方巴黎”。

里加市政廳廣場是3個主要的建築圍繞的廣場.

1-市政廳大樓據史書記載1334年第一座市政廳大樓誕生,400年後原址又重新蓋新市政廳,二戰期間遭炮彈摧毀,1991年獨立後仿古圖在原址重新修建新市政廳,2002年落成。

2-黑人頭之屋,這棟建築的歷史最早可回溯到14世紀.當時是提供給一些官員與漢薩同盟商會貿易商人所使用。15世紀時,由信奉黑人守護神「聖摩里西斯(St.Mauritius)」的「黑人頭公會」接手管理,.而一直到16-17世紀才開始使用「黑人頭之屋」這個名稱.其後歷經多次的整修,最近的一次整修完成的時間是1999年。

3-聖彼得大教堂高達123.25公尺的尖塔.令人印象深刻,進城的大橋都可看到尖塔,它與圓頂教堂、聖亞可比教堂組合成里加的天際線,也是巴洛克式教堂的典範,文獻記載始建於1209年,之後1491年在尖塔頂端加裝風向雞,從1609年後外觀都沒有變動過..所以現在所拍的聖彼得大教堂照片.其實跟400年前落成時幾乎原汁原味,聖彼得大教堂也是里加市政廳廣場上唯一的大型古蹟。

“黑頭兄弟會館House of the Blackheads”,塔林黑頭兄弟會組建於1399年,只在愛沙尼亞和拉脫維亞地區活動,從未在歐洲其他地區紮根,黑頭兄弟會是中世紀波羅的海沿岸一個單身客男子商會組織,最早成立於房產的德國和荷蘭商人及船員,他們尊聖毛里求斯為保護神(標誌是非洲摩爾人的頭像),他是早期基督教的殉道者,大約在西元前280-300年死於瑞士。整座建築有哥德式與荷蘭文藝復興的風格,紅色的磚牆格外醒目,牆立面有多樽人像雕塑,並掛有藍色天文鐘,間有流金裝飾鮮豔奪目。

羅蘭將軍雕像,里加的保護神,為保護里穿白袍加戰死,血從白袍兩邊流出,就是拉脫維亞國旗故事,二戰期間,大量落彈吹毀市政廳廣場附近建築,唯一毫髮無傷的就是這尊舞劍的羅蘭雕像他被代表自由和正義的象徵。

市政廳廣場周邊商圈,里加官方說世界第一棵聖誕樹在這廣場立起。

巷內外望里加電視廣播塔,是波羅的海國家和歐盟最高建築。它興建於1979年到1986年(蘇聯時代),最高點達到368.5米,位列歐洲第三高塔,世界第12高塔。在97米高度有一個觀測平台,可以看到大部分城市。

光影變幻的長巷。

陽光棚座餐飲攤,歐洲人超喜歡曬太陽,陽光下的午餐才對味啊!

自由活動時間,聖彼徳教堂後方一處鬱金香花園,花團錦簇,美不勝收,後方為聖約翰教堂。

巷內小餐廳也布置的美輪美奐有浪漫的情調。

Laima巧克力商店購買禮物。

最後集合回飯店的地點也是在市政廳廣場前方是稱為-拉脫維亞(紅色)步兵廣場,有一座用玫瑰色花崗石雕刻3個步兵靠背高約8公尺,面對道加瓦河,是列寧統治時期的作品,大意是說-拉脫維亞步兵以驍勇善戰出名,在德國統治期間,用來對抗俄羅斯軍隊,讓俄羅斯軍隊喪膽,但是俄羅斯統治期間又因為支持史達林推翻沙皇有功,列寧統治期間將這支強悍的軍隊另外贈名-拉脫維亞紅色步兵,不過1991年拉脫維亞獨立後.很多人主張拆除這座雕像,因為讓拉脫維亞人既傷感又光榮的悲情歷史。

回飯店途中在道加瓦河橋上看聖彼得教堂,里加多姆(Dome)教堂,聖亞可比綠色尖頂合組成里加的天際線美景。

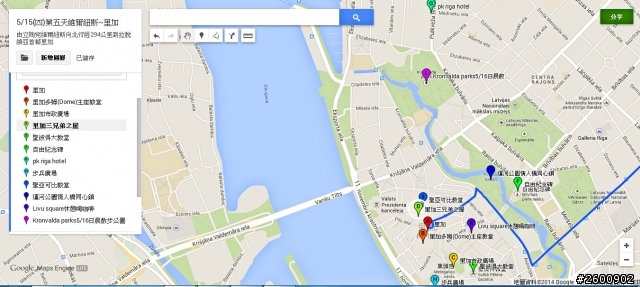

里加遊覽景點圖。

萬里遊蹤第五天2014/0515拉脫維亞里加地圖