新加坡國家美術館 (National Gallery Singapore)、亞洲文明博物館 (Asian Civilisations Museum)、聖安德烈座堂 (St Andrew's Cathedral)、克拉碼頭 (Clarke Quay)、新加坡河遊船,還有發傳人肉骨茶 (Legendary Bak Kut Teh At South Bridge) — 赤道三國文化休閒行旅 之 新加坡篇 第二回 政府大廈 (City Hall)、新加坡河北岸與克拉碼頭 (Clarke Quay)

在新加坡的第二天早上,我們來到了小印度(Little India)。

小印度(Little India)是新加坡三大歷史保護區之一,位於實龍崗河沿岸。

這一帶原本是歐洲人用來進行牲畜貿易的地區。

因為需要有人照顧牲畜,因此聘用許多印度移工從事養牛工作。

後來對於畜牧業有利的沼澤被排乾,歐洲養牛戶和貿易商遷出。

這一地區便成為全由印度人構成的社區。

在殖民地的早期歷史中,根據1822年的萊佛士計劃,

根據不同的種族劃分在新加坡的定居點,小印度順理成章成為印度人的居住地。

然而小印度不僅僅是印度人的社區,

附近以印度人主客戶的商店旁有華人會館,還有不同宗教的禮拜場所。

而印度人雖然不再單獨隔離住居在一處,

但在成為印度文化保護區後,出於保存文化遺產的考慮,

許多印度族商業或家庭手工業依然集中在這裡。

在複雜的社會情勢下,小印度區發展出與新加坡其他市街獨樹一格的氛圍。

有點像是印度國內的街景,但卻沒有印象中的雜亂無章。

在小印度區中有幾處值得一逛的地點,老狗這回幾乎都走訪了,包括:

- 維拉馬卡里拉曼廟 (Sri Veeramakaliamman Temple):即然小印度是移居新加坡的印度人主要居住地,那麼在這裡出現印度教寺廟,相當的合情合理。維拉馬卡拉曼廟(Sri Veeramakaliamman Temple )出現的背景,就是做為移居印度人的信仰中心。

為了滿足了早期移民在新的土地上感到安全的需要,選擇迦梨(Kali)作為寺廟的主神,因為她被稱為強大的女神和邪惡的毀滅者。這座寺廟最吸引我們非印度教族群目光的地方,大概就因為正面的高塔,上面有眾多的神明與人偶塑像,色彩鮮豔且層次豐富。第一次親眼見到印度人所建的印度教寺廟,覺得非常新鮮。

為了滿足了早期移民在新的土地上感到安全的需要,選擇迦梨(Kali)作為寺廟的主神,因為她被稱為強大的女神和邪惡的毀滅者。這座寺廟最吸引我們非印度教族群目光的地方,大概就因為正面的高塔,上面有眾多的神明與人偶塑像,色彩鮮豔且層次豐富。第一次親眼見到印度人所建的印度教寺廟,覺得非常新鮮。

- 陳東齡故居 (House of Tan Teng Niah):在十九世紀末、二十世紀初年,當時來自中國的小型工業一起與小印度的牛和藤企業經營。屋主陳東齡在實龍崗路擁有幾家糖果工廠,使用甘蔗生產糖果。而在這棟房屋後面有一個橡膠煙房,用於乾燥橡膠,使用生產糖果的副產品—甘蔗渣作為加熱用的燃料。據說這棟別墅建築是陳東齡在1900年為其妻子所建,目前是小印度區僅存的一棟中式別墅,在1980 年代修復和保存。現今色彩絢麗的殖民地式洋樓外觀,成為吸引觀光客的焦點。

- 實龍崗路 (Serangoon Rd) 、甘貝爾巷 (Campbell Ln):實龍崗路是小印度區中的主要街道,除了兩旁街屋充滿殖民地建築風格外,營業中的店家販售方式及風格則是濃濃的印度風,特別是男士髮廊。至於甘貝爾巷則是實龍崗路側邊的小巷,兩側店家的裝潢有著濃濃的印度風,販售許多帶有印度風格的商品。

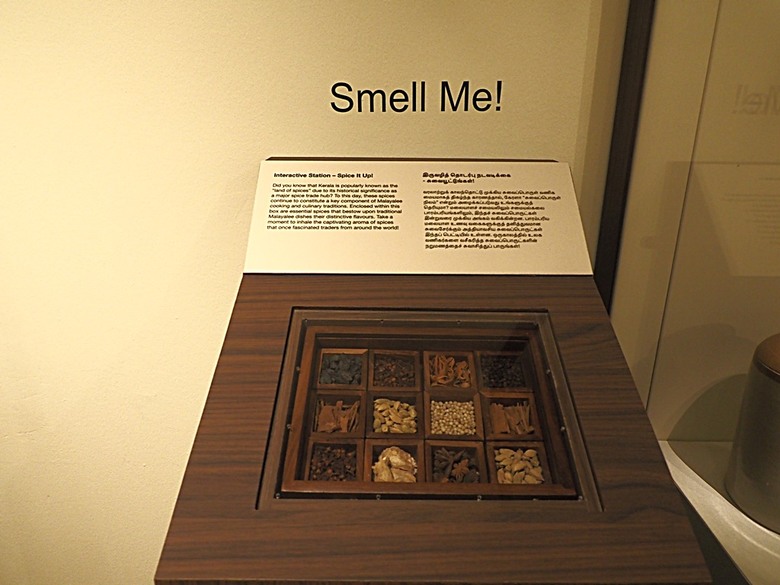

- 印度遺產中心 (Indian Heritage Centre):開幕於 2015 年 5 月,內部展示新加坡印度人的文化、傳統和歷史。內部展場包括5個跨越公元 1 世紀至 21 世紀的展區,有精美的古代雕塑,自印度移居者的各種儀式、語言、宗教信仰、服裝、藝術活動和節日,早期定居者的生活和傑出貢獻,包括泰米爾學校、媒體組織、宗教古蹟和社會組織等先驅機構的角色,還有二戰對於移居印度人社群的影響及啟示,最後是印度社群對新加坡的貢獻。在這個空間帶給參觀者的印象,除了有形的展出物外,更多的是無形的社群融合與交流。

- 小印度商場 (Little India Arcade):中譯又稱小印度拱廊,由一組建於 1913 年的保存完好的新古典主義店屋組成。1995 年時,這一區的建築在經過歷史保留後後正式開放,以紀念小印度區早期印度定居者的商業精神。這群建築包括殖民時代店屋傳統的「五腳基」,即5英尺寬的騎樓人行道。現在這裡是小印度區的著名地標之一,擁有多家餐廳和精品店,裡面的商店主要販售印度風藝品,廊道掛滿了各種吊飾成為特色之一。

- 阿督卡夫回教堂 (Masjid Abdul Gafoor):這座清真寺位於小印度區的邊緣,興建於 1907 年,於2003年完成修復。在建築物的頂部有許多叫拜樓,洋蔥形圓頂和星月圖案在整棟清真寺建築中重複出現,以及綠白相間的外牆,都是這座伊斯蘭清真寺的特色。

- 竹腳中心 (Tekka Centre):竹腳中心是一座大型多功能建築群,包括有販售各式生鮮的菜市場、熟食中心和商店街。最初的市場建於1915年,後來在1982年重建,目前仍然是是小印度的地標,不同族裔社群聚集於此共同生活。如果有時間逛逛市場,就會發現在市場中有說泰米爾語的華人攤主,也有說華語的印度攤主。而熟食區則有較多的印度料理攤位,但也有販售中式、北印度和馬來料理小吃。我們一早造訪小印度時就先來到這裡,無非是想找家小店吃早餐,但在繞了圈印度料理區後,想想正宗印度料理或許可能因口味不合而難以下嚥,還是回到有看的懂的中文字區域,這樣中標的機會應該就不大了…

至於吃的椰漿飯是什麼樣子呢? 就是照片中這個,個人還挺喜歡椰漿的香味的。

至於吃的椰漿飯是什麼樣子呢? 就是照片中這個,個人還挺喜歡椰漿的香味的。

老狗把在小印度步行的路線標註在Google map上,在這裡分享給網友們。

因為小印度與甘榜格南相距步行大約10分鐘,

所以在小印度區繞一圈後就往甘榜格南(Kampong Glam)方向移動。

在標記路線時是以露得聖母堂作為分界點。

如果逛完就想前往其他較遠的區域,

可以地鐵小印度站(Little India)和惹蘭勿剎站(Jalan Besar)作為路線的端點。

因為甘榜格南(Kampong Glam)也是新加坡的三大歷史保留區之一,

屬「馬來—穆斯林」文化區,

整體環境因對外貿易而與小印度區有著頗大的差距。

所以參訪的景點、路線,以及一路上的街景,就待下一篇再分享。

🏬 竹腳中心 (Tekka Centre)

因為在新加坡住在地鐵站上方的旅館,心想外出用餐非常方便。再加上上網看了YT分享的影片,V-Hotel的早餐沒特色,價格又高。

於是住了2晚都沒加訂早餐,所以第二天一早起床,一樣下樓上地鐵。

經過3站外加轉了一次車,十多分鐘後就到達小印度站。

一出站到地面時,老狗覺得肚子空空的,沒什麼力氣走路。

老婆也覺得缺了個什麼來提神。

於是立馬決定走進出口旁的竹腳中心,找找看有沒有什麼可以享用的。

結果卻發現賣菜賣魚賣肉的攤子,就是沒有賣可以現吃的。

老狗心想怎麼可能搞錯資訊,後來才從竹腳中心的北側找到熟食區的入口。

原來竹腳中心不止有許多賣印度料理的攤販,還有不少賣生鮮蔬菜的攤商。

下面這段影片是吃完早餐後,在熟食區繞一圈補拍的。

但還是會見到一些賣生鮮蔬果的攤販。

我們在後來找到熟食區入口之後,就開始找尋想吃的早餐。

不過這裡的招牌實在看不懂,縱使有照片,也未必看的懂照片中是什麼食材。

再繞到下一條通道,仍然是一大片看不懂的印度小吃招牌。

坐在通道中間用餐的人們,大部分看起來像印度人。

在小印度的市場中行走,真的很像是到了印度,店家、客人全都是印度人的面貌。

招牌不止文字看不懂,照片中的料理是什麼食材,一樣看不懂。

終於出現我們看的懂的招牌了。應該在這裡點吃的,絕對不會錯!

不過定睛一看,有中文字還是搞不懂賣什麼。

釀豆腐是什麼東西呀?

這裡的選擇頗多,只是天氣熱,實在不想吃湯麵。

也是湯、麵,算了,繼續找。

三文治好像不錯,可以考慮。

但想想遠度南洋來吃三明治,應該有更好的選擇吧?

整個熟食區其實不小,只是我們一開始沒找到,浪費了一些時間。

這邊有家正在排隊的咖啡店,老婆決定加入排隊的行列。

老狗看看隔壁是順發椰漿飯,於是決定點個具有南洋特色的椰漿飯來試試。

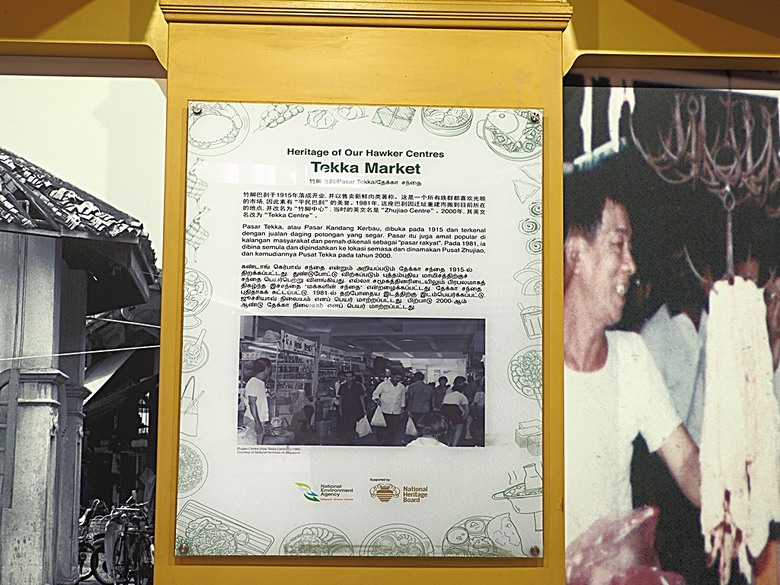

在等上餐的時間四處看看,見到這篇竹腳市場的簡介與舊照片。

這裡提到竹腳中心的簡史。這棟市場大樓是1981年啟用的,43年了。

等餐時往旁邊一看,這一大區不就是剛剛走錯的蔬果區嗎?

整個竹腳中心的平面圖,綠色方塊是蔬果區,白色方塊是熟食區。

我們如果從地鐵的另一個出口上來,大概就會直接從照片中左下角走到熟食區了。

等一會兒,老狗點的椰漿飯上桌。

照片中棕色的像是魚板之類的炸物,飯中有椰子的香味,頗香。

老婆點的是炒米粉,那一片棕色的食物好像是香蕉做的。

個人對炒米粉沒特別偏好,所以看看就好。

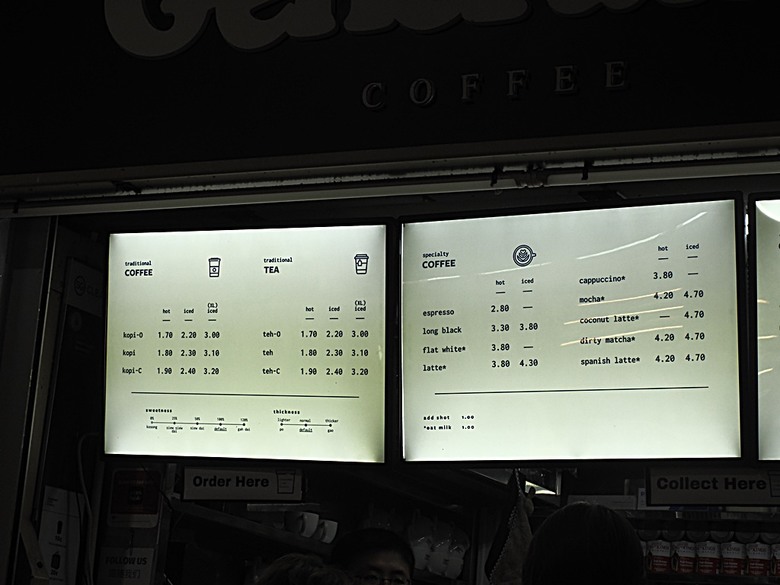

老婆點的咖啡,據說不怎麼好喝。老狗猜測是口味不合…

來看看市場中的咖啡價格,這樣一杯Latte要SGD4.2,挺實惠的…

至於前面那2份主食要價多少?各SGD3.6,大約台幣90元。

這價格就是在新加坡才會有的…

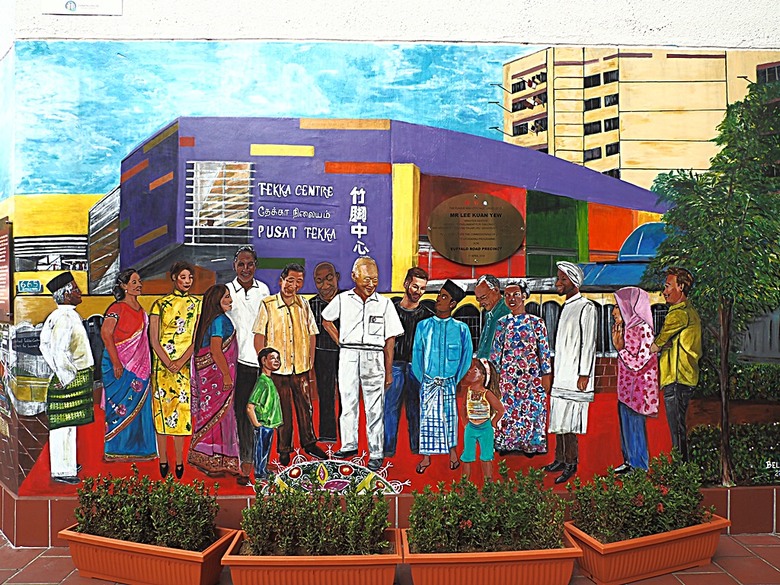

市場靠近外側的牆上有些壁畫,主題都是市場內的商業行為,畫的挺精緻的。

吃飽了來逛一逛。

這幅大壁畫的主題應該就是象徵各族共和共存。

壁畫正中間的長者,相信臺灣人對他應該不陌生。

從地鐵小印度站的出口C上來,繞一下就可以從這裡走進熟食區。

走進熟食區,就是我們剛剛用餐的附近。

走出竹腳中心,外面的街道上也有攤商是賣生鮮蔬果的。

雖然賣的是蔬果,但不會把籃子等雜物放置在道路上,

這是和臺灣相較最大的差距。

這裡的街屋風格,與昨天的牛車水見到的街屋,外觀造型雖然很像,但細部有段差距。

🏛️ 陳東齡故居 (House of Tan Teng Niah)

我們走出竹腳中心,穿過馬路,正式進入小印度街區。往前走個一小段路就會見到這棟建築,據說是小印度僅存的唯一一棟中式建築。

雖說如此,但是融合了中國南方與歐洲建築風格,使它不完全是棟中式建築。

據說這棟建築是由富商陳東齡為其妻子所建,於1900年落成,距今已有124年。

外觀塗上五顏六色的顏色是這棟建築的最大特色。

雖然花俏但卻又不違和。

百葉窗的每一片被塗上不同的顏色,挺神奇的。

來到正面拍張打卡照片。

老屋的右側,和左側一樣上了斑斕的色彩。

藍天白雲下,眾多的色彩頗為醒目。

一旁的街屋相對之下素雅許多。

巧遇小朋友校外教學。

一樣來到陳東齡故居外拍打卡照。

原本以為是新加坡當地的小朋友,後來看了一會兒才知道是來自對岸的小朋友。

離開陳東齡故居,往維拉馬卡里拉曼廟的路上見到這面招牌。

這是一家理髮店,客人應該都是男性印度人吧!

可以把頭髮剪的這麼有型,說真的不簡單。

但也有可能是印度人本身臉型就很有特色,所以搭什麼樣的髮型都很合適。

走著走者,又遇見大型壁畫。

在新加坡見到的壁畫,基本上都有相當的畫工水準。

不會像臺灣的壁畫,有些是為了有壁畫而畫的,畫比不畫還糟多了。

這裡的壁畫內容都是印度裔移民的生活情況。

前面那幅是做生意的攤商,這邊這幅是小吃攤。

下面這邊則是他們的日常生活。

另外這邊是大幅的花朵圖像。

還有藍孔雀圖,牠是印度國鳥。

🛕 維拉馬卡里拉曼廟 (Sri Veeramakaliamman Temple)

跟著孔雀的腳步,我們來到了維拉馬卡里拉曼廟的側牆邊。當在牆頭上見到這些印度神話的立體雕塑時,就應該要知道已經接近印度教廟宇了。

在這條路上可以看到有座拱門,上方也是印度教神話故事中的裝飾。

推測後方這棟大樓是神廟的附屬建築。

牆頭上的裝飾物應該和印度教有著密不可分的關係,只是我們不懂裝飾物的典故。

這個角度看到更多的裝飾物,猜測是印度教寺廟正殿或後殿的屋頂。

這就像華人的廟宇一樣,屋頂上常會被信眾儘可能的被安置裝飾物。

前面有一整排的牛,印度教中的神獸。

來到寺廟的正面,牆頭上的裝飾更多,顯的非常熱鬧。

維拉瑪卡里雅曼興都廟始建於1881年,

以泰米爾納德邦常見的南印度泰米爾寺廟風格建造。

廟門上高聳的雕塑堆疊是印度教寺廟最明顯的特徵。

這裡面包括神明、人物與動物,層層以陡峻的角度昇高,帶來莊嚴的感受。

基於色彩繽紛、錯綜複雜的雕像和細節,這座寺廟是新加坡最壯觀的禮拜場所之一。

側牆上的雕塑特寫。老狗不清楚這是印度教中那位神明。

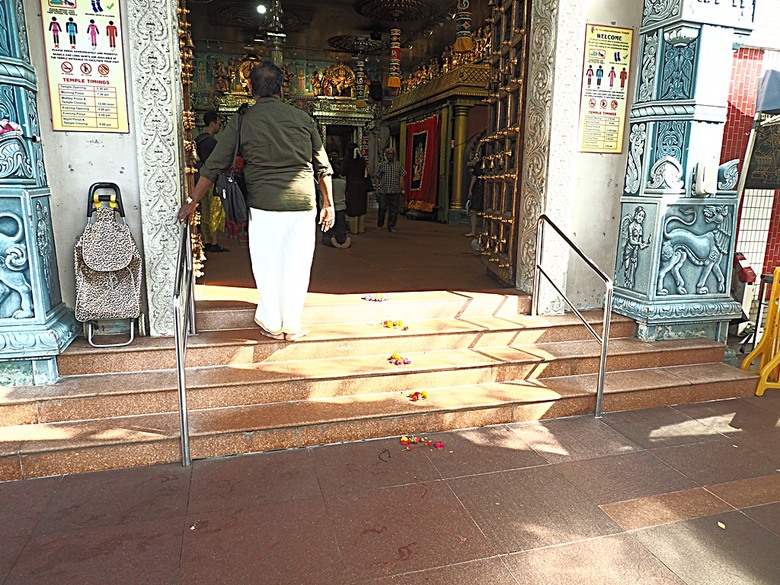

老狗原本就不打算進去內部參觀,而且服裝不符參拜印度教寺廟的規定。

所以站在廟門外,看看廟內的樣子。

第一次造訪印度教寺廟,對於內部也有眾多的雕像,覺得十分有趣。

要進廟裡必須脫鞋,而且不能露出上臂、肩膀等部位,門邊有圖示可以參考。

所以老狗就站在外面默默觀察,見到進門的階梯上有貢品。

以香花作為貢品在印度教的領域中非常常見,多年前去峇里島就見過了。

可以見到廟裡有象頭神,祂是主神濕婆與雪山神女帕爾瓦蒂的兒子。

而廟裡祀奉的女神迦梨,則是濕婆之妻雪山神女的化身之一。

廟門外,是一面有關小印度遺產保留區的介紹看板,應該是官方建立的。

因為維拉馬卡里拉曼廟就位在街道交叉口附近。

穿越實龍崗路才能拍到正面全景照。

當然也可以更進一步的欣賞廟門屋頂上,精美又熱鬧的裝飾雕塑。

在右前方所見的全景。

🛣️ 實龍崗路 (Serangoon Rd) 與甘貝爾巷 (Campbell Ln)

實龍崗路是新加坡當地最古老的道路之一,因此在小印度這段,兩旁都是有點年紀的老式店舖,

這些店舖大部分販售印度人的生活用品。

在走到維拉馬卡里拉曼廟時,

就可以在與實龍崗路的交叉口看到一些與牛車水的洋樓相似,

但細看卻又不太相同的建築。

走到實龍崗路口,可以看到對面一整排的殖民地式樣建築。

可是乍看之下又會覺得和牛車水的建築不太一樣。

對面的街屋也是類似的狀況。

其實新加坡的三處歷史保留區,街景有相當的相似度。

但仔細看就會發現還是有不同點。

畢竟雖然都是依照英國殖民政府的法令興建,

但住在裡面的水是不同民族。

除了二層樓,還有少部分是三層樓。

與實龍崗路交會的較小道路,外觀相似的街屋。

雖然這裡居民以印度人為主,但仍然有一些華人雜居其中。

外觀是老店面,裡面賣的東西可是新的,像這間就是專賣女性用品的商店。

老婆想買髮飾,所以走進來看一看。

樓上應該是提供其他服務的商家。

覺得他們的廣告設計,視覺效果衝擊頗強。

再往前走,兩旁營業的商家變多,接近觀光客造訪小印度時,常出現的那一區。

與實龍崗路交會的另一條較小道路,兩旁也是同樣風格的街屋。

轉進甘貝爾巷,明顯熱鬧許多,畢竟是觀光客會造訪的區域。

我們在這裡的主要目的地是遠方的那棟玻璃大樓。

至於逛街,那只是附帶而已。

行經以上這段路時,順手錄下這一小段從實龍崗路走進甘貝爾巷的影像。

兩旁就真的全是賣日常生活用品的店家。

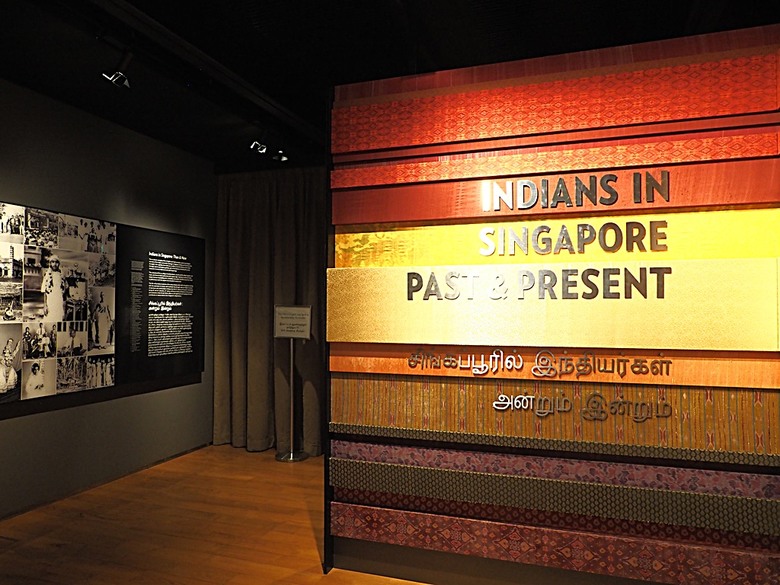

🏛️ 印度遺產中心 (Indian Heritage Centre)

印度遺產中心(Indian Heritage Centre)位於甘貝爾巷,佔地 3,090 平方公尺(33,300 平方英尺),是展示新加坡印度人文化的場館。

這座現代建築物於 2015 年 5 月 7 日開幕,

內部展場包括5個跨越公元 1 世紀至 21 世紀的展區。

會想要參觀這座場館的原因很簡單,

就是從地鐵小印度站步行到這裡已經一段距離,時間接近中午。

已經到了該找個有冷氣的地方休息的時候了。

印度遺產中心的門票價格不高,在kkday上訂購只要台幣150左右。

(門票連結:【新加坡多元文化之旅】印度遺產文化中心門票)

花點小錢找個可以休息的地方,

還有機會了解在臺灣沒機會了解的印度文化,怎麼看都划算。

因為展館空間不大,所以預留1個小時應該很足夠。

印度遺產中心的外觀是一棟現代大樓,但沒想到玻璃帷幕的內部是樓梯。

這樣對於建築物內部有不錯的隔熱效果。

大樓下方有好幾位印度人坐在那裡休息,這也是印度文化之一…

大門在建築物的一側,購票點及入口在這裡。

進門找櫃台,用kkday的QR code換好門票後,就開始自由參觀。

入口旁有各個樓層的簡介。

基本上,如果想對新加坡印度人有多一點了解的話,

直接搭電梯上四樓往下走就可以。

印度遺產中心官網有《常設展 新加坡的印度人:過去與現在》介紹,

有興趣可以按一下連結參考。

四樓是展區的起頭。

由一大片舊照片構成的牆來當作開始。

影片區,介紹對新加坡社會具有影響力的印度移民。

至於印度移民的故事,當然就先從古代的宗教開始談起。

展品也與印度移民的宗教信仰有關,可以見到許多印度教與佛教的雕刻品。

- 子

- 丑

- 寅

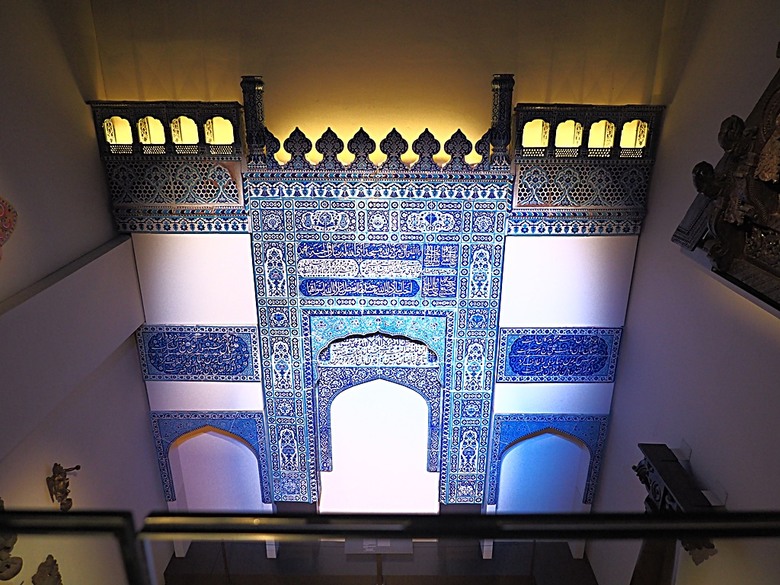

下個展區主題是19世紀至21世紀間的遷移

這裡有切蒂納德住宅的宏偉入口迎接我們。

切蒂納德住宅入口的解說牌。

中間和兩側的展品是印度移民的傳統服飾及首飾之類的飾品。

- 卯

- 辰

- 巳

- 午

另一部分的展品則是和印度移民的宗教慶典及日常生活有關的用具。

- 未

- 申

- 酉

- 戌

- 亥

這裡的展出品是來自印度的戲曲表演用具。

在這裡可以看到不少像這樣的當地學生導覽活動。

由工作人員帶領認識這些展出內容。

值得留意的是這些學生幾乎都是華人,來到這裡認識不同的文化。

而講解的老師則是全程用英文說明,

也就是說新加坡已經是完全的採雙語教育,課堂用英文,母語讓小孩回家向父母學。

這裡是印度舞舞步的介紹,也是民俗活動中的一環。

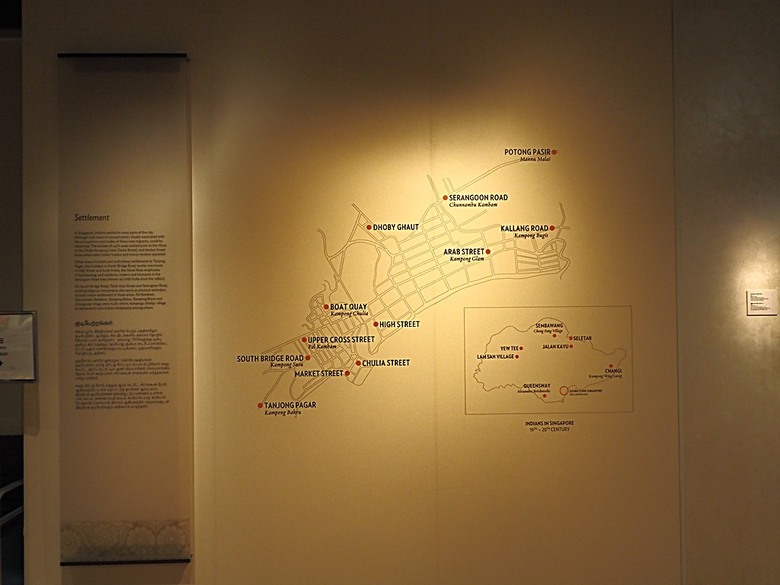

這裡介紹早期印度移民在新加坡的分布區域。

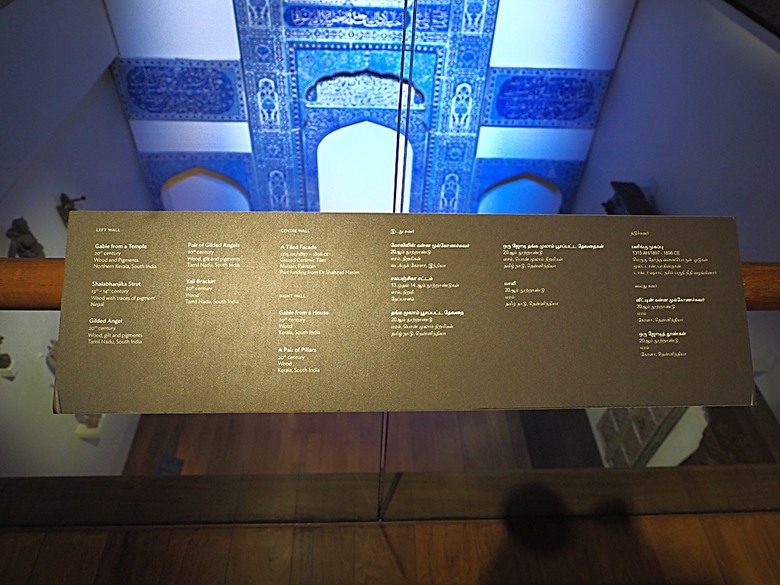

下面是以立體的方式介紹印度風格的建築。

- 上

- 下

- 右

- 左

展覽看到這裡,休息一下,走到展場外的樓梯間。

這時才發現印度遺產中心的玻璃帷幕內就是樓梯,可以用來為室內隔熱。

所以樓梯間是沒有空調的…

從樓梯間可以看到外面的小印度商場 (Little India Arcade)建築屋頂

往下看則是甘貝爾巷。

這裡可以見到來自白人遊客,和其他2處歷史保留區一樣,都是熱門景點。

只是我們到訪的時間較早,到這個時間才見到歐美遊客。

下一層樓,介紹的是印度移民的先驅者,在新加坡和馬來亞的早期印度人。

在這裡重點介紹了一些早期定居者的生活和傑出貢獻。

還有早期移居者如何在這裡生活,日常從事些什麼樣的工作以謀生。

- 甲

- 乙

- 丙

- 丁

- 戊

- 己

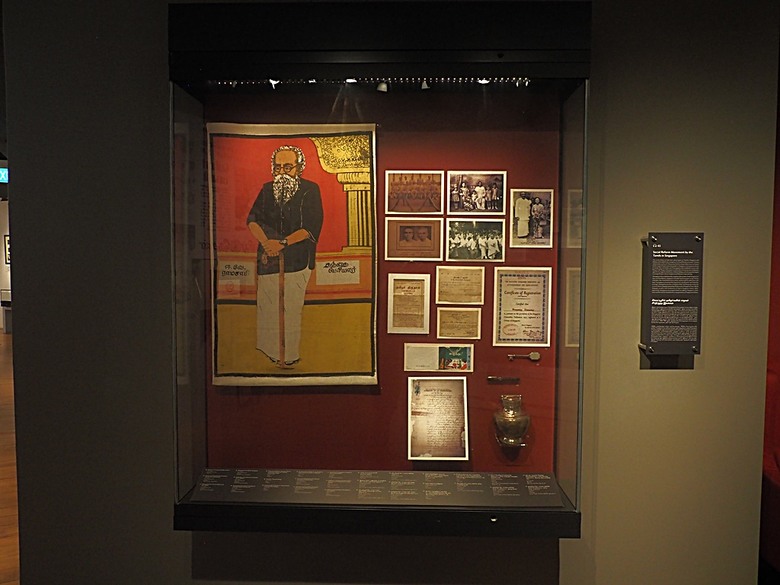

這裡的展區展示泰米爾學校、媒體組織、宗教古蹟和社會組織等先驅機構的角色。

而社區壁畫是藝術家 Navin Rawanchaikul 的心血之作,為展館中的另一個亮點。

廣告看板式的全景圖以該地區的標誌性建築為背景,

展示了小印度社區中堅力量和歷史悠久的印度企業的面孔。

- 庚

- 辛

最後介紹的是新加坡和馬來亞印度人的社會和政治覺醒。

這裡討論第二次世界大戰對當地印第安社區的影響,

以及它如何最終導致由 Thamizhavel G. Sarangapany 等主要社區領袖,

領導的社會改革運動的出現。

這裡有不少老照片,以及主要的社會運動領導者的紀錄影像。

- A

- B

- C

- D

- E

- F

最後一段內容,說明印度移民對新加坡的貢獻。

這裡介紹的都是印度社區中的數十位舉足輕重的人物。

這部分是一檔特展,主題為「我的家:新加坡的馬來亞人」。

或許因為馬來文化中心整修中,於是利用這個空間展出。

展覽的文字簡介。

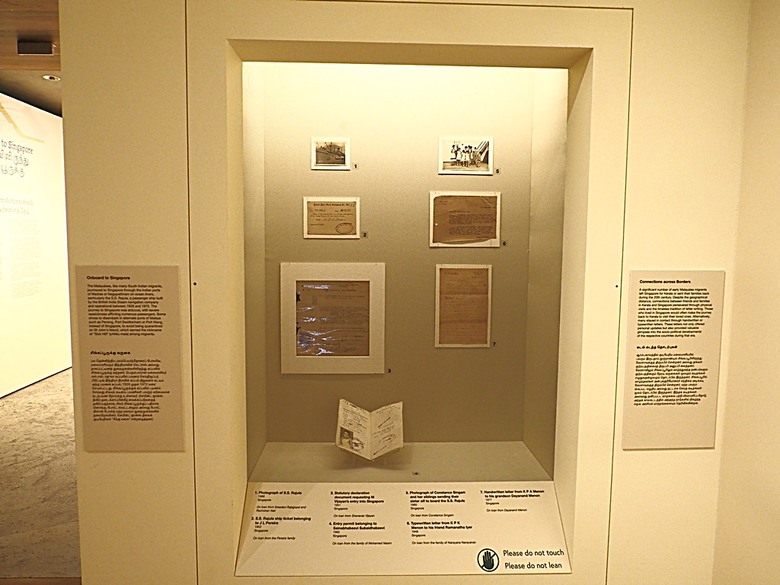

第一部分是從喀拉拉邦至新加坡。

先介紹了馬拉雅利社區的祖籍——喀拉拉邦,

而後再深入研究自 19世紀至20世紀,

馬來亞移民從喀拉拉邦到新加坡的旅程。

有點忘了是什麼,猜測是當年遷移時的個人文件。

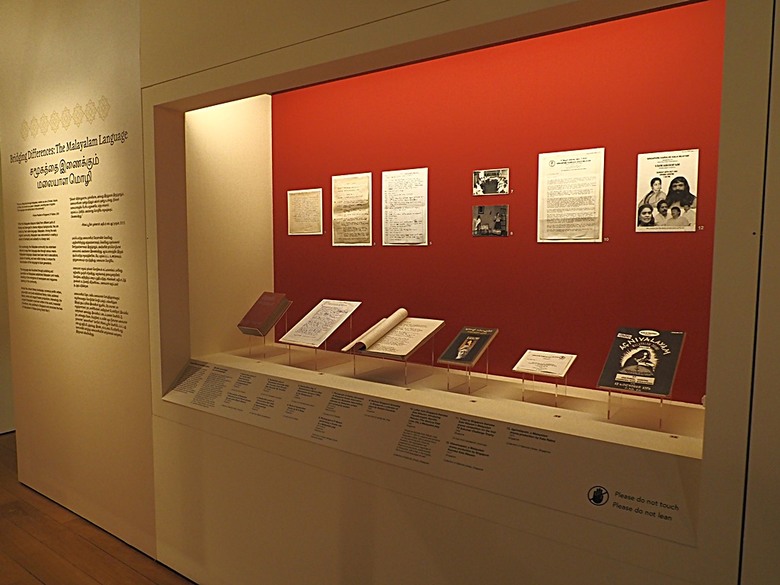

第二部分是探索馬來亞社區抵達、定居和在新加坡時所做出貢獻的精彩故事。

見證早期馬來亞人如何聯合起來形成協會和定居點,培養強烈的社區意識。

展品大多是當年馬來人的生活用品類。

- G

- H

- I

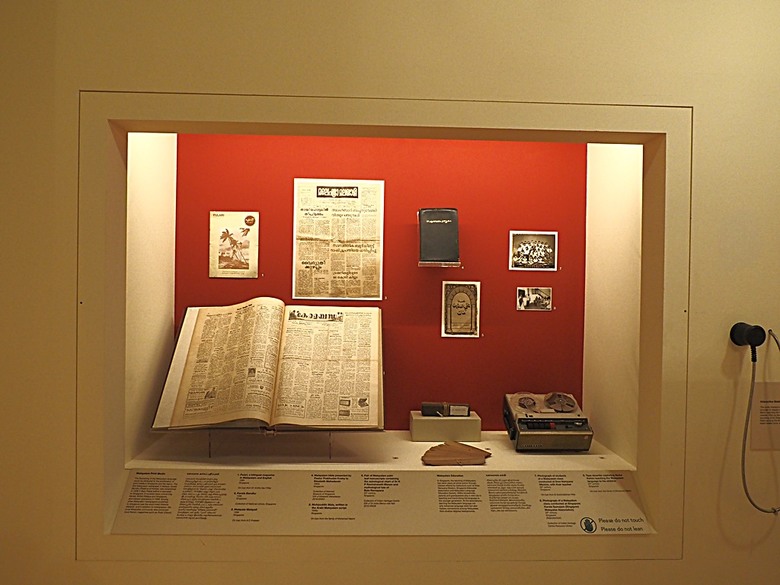

這部分介紹馬來亞家庭,

包括景象、聲音、氣味、紋理和味道…等,錯綜複雜地定義了馬來亞家庭的生活傳統。

介紹內容則涵蓋節日慶典、誘人的美食與傳統服裝等非物質文化的各個方面。

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- S

最後是介紹新加坡的馬來亞人。

特別是一些近代的傑出人物。

- Q

- R

- S

在這裡停留大約1個小時,該看的已經看完,也休息的差不多。

走出印度遺產中心,往小印度商場一路逛過去。

🏬 小印度商場 (Little India Arcade)

小印度商場 (Little India Arcade) 是由興建於 1913 年的新古典主義店屋組成,目前由印度教捐贈委員會 (Hindu Endowments Board) 擁有。

商場在經過維護整修後,於 1995 年正式開放。

這座街角建築為殖民時代建築,外圍有五英尺寬的騎樓。

建築物包圍著有頂棚的人行道,目前形成紀念品商店街。

小印度商場 (Little India Arcade)的入口之一。

老狗行經這一小段,隨手錄了影片來分享。

走出商場後對側的街景。

這條是鄧洛普街 (Dunlop Street),稍後要沿著這裡前行。

在街邊的牆上又發現有大幅壁畫。

來到鄧洛普街 (Dunlop Street) ,兩側的街屋有著小印度區特有的建築外觀。

相當接近所謂中葡式街屋,但是顏色與門窗的構造及造型不大相同。

二樓有拱窗,窗戶為百葉窗,向外推才能開啟,似乎是只在小印度才見的到的。

走著走著見到酷航的廣告,原來酷航也飛印度呀!

位在轉角的樓房,外觀的顏色很搶眼。

新加坡的7-11,建築物上寫「1940」,這應該是興建年代吧!

又見到大面積的壁畫。

還有位在街角的漂亮房子。

在鄧洛普街 (Dunlop Street)上會見到一座清真寺—阿督卡夫回教堂。

🕌 阿督卡夫回教堂 (Masjid Abdul Gafoor)

阿督卡夫回教堂位於小印度區的邊緣,興建於 1907 年,於2003年完成修復。在建築物的頂部有許多叫拜樓,

洋蔥形圓頂和星月圖案在整棟清真寺建築中重複出現,

以及綠白相間的外牆,都是這座伊斯蘭清真寺的特色。

雖然路過,但這時並非內部開放時間,所以看一看外觀就好。

建築物的頂部有許多座叫拜樓,是這棟建築物的特色。

各座叫拜樓的上方是洋蔥形尖頂,再上方都是新月與星星的雕塑。

- S

- T

走到鄧洛普街的盡頭是一棟有著中文標示的洋風建築。

原本以為在小印度區賣中式料理,沒想到走進去一看,賣的卻是印度料理…

接下來往甘榜格南移動。

因為步行較搭地鐵時間短,所以決定在大太陽下走個10分鐘左右…

然後,行程內容呢? 當然是甘榜格南走一圈呀!

走進阿拉伯街 (Arab St.)欣賞不同於小印度與牛車水的中葡式建築,

再到Singapore Zam Zam Restaurant享用印度料理。

吃飽後,走進哈芝巷(Haji Ln.)欣賞兩旁的特色小店與大型彩繪壁畫,

來到蘇丹回教堂(Sultan Mosque)前欣賞帶有濃濃中東風格的街道與清真寺。

最後經過一架超大相機後,搭上公車回旅館休息去。

所以,欲知詳情,請點選下方連結。。。

阿拉伯街 (Arab St.)、哈芝巷(Haji Ln.)、蘇丹回教堂(Sultan Mosque),還有印度美食Singapore Zam Zam Restaurant — 赤道三國文化休閒行旅 之 新加坡篇 第四回 甘榜格南 (Kampong Glam)

感謝分享&介紹,看起來真的滿適合走一趟的

感謝分享&介紹,看起來真的滿適合走一趟的