牛車水(Chinatown)市街之巴剎壁畫、粵海清廟、福德祠、天福宮、城市展覽館(Singapore City Gallery),以及麥士威熟食中心(Maxwell Food Centre)中之天天海南雞飯 — 赤道三國文化休閒行旅 之 新加坡篇 第一回 牛車水(Chinatown) 與直落亞逸(Telok Ayer)

在結束了上午的行程後,已經到了旅館可以入住的時間。

老狗搭地鐵先回到旅館辦理check-in,然後到床上躺了1個小時。

畢竟下午2~3時,日頭炎炎正好眠,躲旅館小睡才能確保之後的體力。

然後下樓,跳上地鐵,繼續進行今天的市中心區博物館行程。

至於老狗這次入住的旅館—V Hotel Lavender,

因為就位在地鐵勞明達站上方,

因此出房間大門不用3分鐘就可以到達地鐵站月台,

而且價格相對低,如果搭地鐵或公車遊新加坡非常方便。

至於細節,之後會再另開一篇這次出國行程中住宿地點的專文來分享。

先來看看我們在新加坡的第一天下午去了那些地方,玩了那些活動,晚餐吃了什麼…

- 聖安德烈座堂 (St Andrew's Cathedral):聖安德烈座堂是新加坡最大的主教座堂。目前的教堂建築於1856年起造,1861年竣工。1870年祝聖為聯合教區的主教座堂。建築外觀為新哥德式建築風格設計,據說建築師麥克弗森的設計靈感來自英國漢普郡一座十三世紀的廢棄教堂–內特利修道院。建築後殿的三扇彩色玻璃窗據說是為了紀念新加坡早期殖民歷史中的三位人物。因為地鐵政府大廈(City Hall)站的出口就在座堂旁,而且座堂內部也開放自由進出,所以當然順道參觀,在熱帶國家感受一點歐洲風情,挺有趣的。

- 新加坡國家美術館 (National Gallery Singapore):這裡是今天下午行程的主要目標之一。新加坡國家美術館於2015年11月24開幕,才啟用不到10年的時間,不過組成美術館的兩棟主建築都大有來頭。北側建築稱為CITY HALL WING,為1926年到1929年興建的「市政大廈」(Municipal Building),外觀為新古典主義風格。這棟建築在落成後一直作為政府辦公室之用,直到 1951 年新加坡被喬治六世國王授予城市地位後,改稱為City Hall。而在新加坡1965年8月9日獨立後,便成為政府所在地,直到2006年為止。

南側建築稱為SUPREME COURT WING,1937至1939年間興建,作為最高法院使用,是英國殖民地時期最後建造的一座地標建築,外觀為古典主義風格。由於新加坡國家美術館是由2棟英國殖民時期的大型官署建築整合而成,因此不論外觀或內部都相當有可看性,而館藏作品更是具有相當的水準,充滿西方藝術、現代藝術與南洋風情結合的特殊風格。

南側建築稱為SUPREME COURT WING,1937至1939年間興建,作為最高法院使用,是英國殖民地時期最後建造的一座地標建築,外觀為古典主義風格。由於新加坡國家美術館是由2棟英國殖民時期的大型官署建築整合而成,因此不論外觀或內部都相當有可看性,而館藏作品更是具有相當的水準,充滿西方藝術、現代藝術與南洋風情結合的特殊風格。

- 藝術之家 (The Arts House):藝術之家是新加坡的多學科藝術場所,在 1965 年至 1999 年期間是新加坡議會,故又稱舊國會大廈。這棟建築物原本是建築師George Drumgoole Coleman為蘇格蘭商人John Argyle Maxwell 設計的新帕拉第奧式豪宅,於1826 年開始興建,於1827 年竣工。但在落成後卻回租給殖民地政府,而後被拍賣,在1842年轉為總督與東印度公司所有,陸續成為法院及其他政府機構的辦公室。2004年,這棟建築作為藝術之家,開放為藝術表演空間。

- 亞洲文明博物館 (Asian Civilisations Museum):現今的亞洲文明博物館位於新加坡河畔的Empress Place Building(皇后坊大廈)中,這棟建築物竣工於1867 年,原本為法院及政府機關辦公室。亞洲文明博物館原有2部分空間—前道南學校大樓與皇后坊大廈,在2005年時,前道南學校大樓部分關閉,改造為土生華人博物館後,亞洲文明博物館遷移至這棟建築物當中,而展出的內容主要為在亞洲收集的民族學文物,例如本土文化的工藝品、工具、武器、器皿和服裝等,據說最早源自於殖民時期萊佛士圖書館和博物館的藏品館藏,近年來則擴展至中國、南亞、中亞等地的文物,內容可說是千奇百怪,無奇不有。

- 新加坡河北岸與萊佛士雕像 (Statue of Sir Stamford Raffles):因為打算去發傳人肉骨茶吃晚餐,於是沿著新加坡河北岸散步。走著走著就遇上了萊佛士爵士,據說他是在1819年1月28日在這裡上岸,之後的規劃徹底改變了這座叢爾小島200多年來的命運。

黃昏時,天氣沒那麼熱,沿新加坡河岸散步,還可欣賞夕陽與對岸直入天際的大樓,挺棒的。

黃昏時,天氣沒那麼熱,沿新加坡河岸散步,還可欣賞夕陽與對岸直入天際的大樓,挺棒的。

- 發傳人肉骨茶 (Legendary Bak Kut Teh At South Bridge):據說新加坡肉骨茶最出名的有三家:「松發」、「黃亞細」及「發傳人」。老狗在出門前看了看網路的介紹,因為分不清那家會比較合個人口味,而「松發」在樟宜機場就吃的到,所以決定找剩下2家中最順路的,不用多走路的那一家試試,於是就來到了「發傳人」。基本上肉骨茶湯頭挺合個人口味的,不過肉質略柴,其他單點菜色則都不錯,但和松發相比,C/P值沒那麼高。

- 克拉碼頭 (Clarke Quay):這裡該說是老牌觀光景點了吧?老狗2000年來新加坡時,就曾經來過這裡,還是一樣是座面積不大的商場,滿滿的食肆酒吧。只是24年過去,熱鬧依舊,景物全非,造型變的更加現代化,除了遊船碼頭外,完全看不出碼頭的樣子。

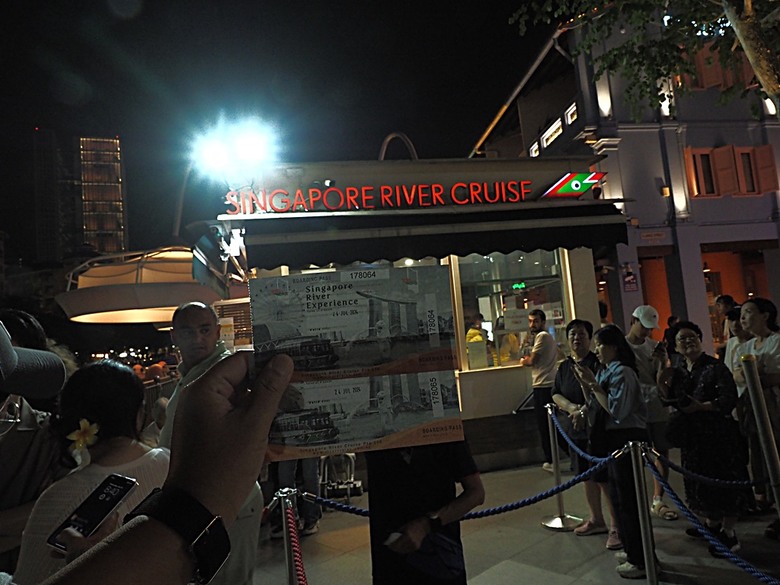

- 新加坡河遊船 (Clarke Quay Jetty):這是老狗在出發前2個星期看到某YT影片的介紹,發現搭遊船可以不用走路就看的到魚尾獅和金沙酒店外的《幻彩生輝》燈光秀,於是立馬追加預算,加入這段搭遊船的行程。這趟遊船行程大約40分鐘,可以飽覽新加坡河兩岸夜景,還可以從水上欣賞魚尾獅,只差不能靠近合照而已。

如果時間對了,還可以像老狗一樣,來回欣賞《幻彩生輝》燈光秀,因為遊船會在新加坡河河口內的濱海水庫(Marina Reservoir)繞個圈,所以可以看到頗長一段的表演。

如果時間對了,還可以像老狗一樣,來回欣賞《幻彩生輝》燈光秀,因為遊船會在新加坡河河口內的濱海水庫(Marina Reservoir)繞個圈,所以可以看到頗長一段的表演。 遊船是平底船,新加坡河的出海口其實是靜水水面,因此相當平穩,不用擔心暈船。

遊船是平底船,新加坡河的出海口其實是靜水水面,因此相當平穩,不用擔心暈船。

- 舊禧街警察局 (Old Hill Street Police Station):知名的網美拍照景點,但只有在燈光打亮時才成立。或許我們下了遊船來到這裡,時間已經太晚,只能見到黑漆漆一片。

- 新加坡公車:因為從舊禧街警察局到地鐵克拉碼頭站還有一段距離,而且必須轉車換線才能回到位在地鐵勞明達站上方的旅館,於是老狗決定搭上可以直接坐到的交通工具—公車,這應該算是交通工具大冒險嗎? 新加坡的公車可以用信用卡靠卡支付,真的很方便!

以下就是我們這天下午的行程,總長2.6km。

實際上因為逛了2座不小的博物館,步行距離應該大於4km!

還好新加坡國家美術館和亞洲文明博物館都是空調空間,又免費提供飲用水。

不然大太陽下步行這樣的距離,大概要中暑了!

以下就是各個景點的詳細分享,包括照片和影片。

有興趣的朋友就繼續往下看吧!

⛪ 聖安德烈座堂 St Andrew's Cathedral

中午回到V Hotel Lavender辦理入住及短暫休息後,等陽光稍弱後再出門。搭地點東西線,只經過一站就到了政府大廈(City Hall)站。

因為我們下午行程中首要造訪的就是前市政廳,所以當然在這裡下車…

而新加坡的歷史建築就位在這站方圓1公里內,所以還有機會再次進出這站。

出站後向後轉就見到聖安德烈座堂的服務中心。

這裡同時也是2005年新擴建完成的禮拜堂。

因為如果穿過服務中心到前政府大廈比起繞圍牆外圍,可以少走一些路。

於是進門去問問服務人員是否方便穿越座堂外的庭園。

沒想到服務人員的回答是不但可以穿越,而且可以進座堂參觀。

那當然就順便看一看了。

走過服務中心看到的是教堂的右側,也就是西翼。

看到許多高高的尖塔,尖塔下又有尖尖的造型,

不用說也知道是歌德式(Gothic)建築。

順時針繞座堂外圍前行,見到的是教堂的後側。

這個位置是後殿,有三扇高聳的彩色玻璃窗。

座堂的左後側,可以見到尖塔外還有尖拱裝飾及扶壁。

座堂的左側,也就是東翼,和西翼一模一樣的造型。

東翼的側面和西翼幾乎是一模一樣。

另一邊是南側,座堂的主要入口,入口上方為主尖塔,有高聳的尖塔群。

相對於其他3個方向而言,南側主入口有更多的裝飾細節。

然後來到了座堂的正門下方,也就是禮拜的入口,最壯觀的位置。

抬頭可見一支比一支高的尖塔,一座比一座高的尖拱門與尖拱窗。

還有外牆上眾多的灰泥浮雕裝飾。

下方的入口上方則是一層層的尖拱門裝飾,中心點為

雖然比起在歐洲見到的教堂建築,外牆裝飾來的粗糙一些。

但是以19世紀時海峽殖民地的經濟情況,能蓋出這樣的建築已經很不簡單。

或許因為當年由印度囚犯勞工建造,所以沒辦法建出像歐洲的精緻座堂建築。

雖然不是那麼的精緻,但壯觀的外觀還是有的。

畢竟新加坡在殖民時期為英國帶來不少利益,有不少英國人在這裡生活。

有座還算不錯的座堂作為信仰中心,為殖民統治者帶來心靈上的慰藉,當然有其必要。

主尖塔下方是是主入口。

為了適應熱帶多雨的天氣,建成車輛可以穿越的大拱門。

這樣乘客下車時可以遮風蔽雨,的確有其必要性。

座堂內部的禮拜空間,由許多尖拱門與尖拱窗所組成。

從這個角度看,可說是完整的歐洲風情。

後殿後方有大型管風琴,這在臺灣並不容易見到。

後殿後方的三面垂直玻璃窗。據維基百科英文版頁面所述:

「三扇彩色玻璃窗是為了紀念新加坡早期殖民歷史中的三位人物,窗戶上的紋章代表了他們。中間的窗戶是獻給斯坦福·萊佛士爵士的,左邊的窗戶是獻給新加坡第一位主要居民約翰·克勞福德的,右邊的窗戶是獻給發起建造第二座教堂的總督威廉·巴特沃斯少將的。」

禮拜堂中的座椅,研判有相當的年紀了。

兩側的尖拱窗,都是彩繪玻璃。

左右兩側似乎是同樣的玻璃窗,樣式非常接近,只是彩繪玻璃不太相同。

站在角落看禮拜堂,室內也相當壯觀。

臺灣觀光客應該很少走到這裡來,實在可惜!

這是在另一個位置的大型垂直拱窗,光彩奪目,十分漂亮。

簡單看過聖安德烈座堂後,轉往前市政大廈,也就是現今的國家美術館。

和聖安德烈座堂僅有一步之遙。

🏛️ 新加坡國家美術館 National Gallery Singapore

走過街道,來到新加坡國家美術館的City Hall Wing外側。原本打算繞到市政廳正前方拍攝這棟新古典主義建築的高聳列柱的,看樣子是要失望了。

後來問了美術館內的工作人員,才知道原來離國慶日(8月9日)很近。

在Padang上要進行許多慶祝活動,所以在市政廳正面搭上臨時棚架。

但從這裡就可以知道這棟建築在新加坡歷史上佔有多重要的地位。

這棟建築在1929年落成後稱為Municipal Building,一直作為政府辦公室。

1951 年英王喬治六世國王授予新加坡城市地位後,改稱為City Hall。

1965年8月9日新加坡獨立後,便成為政府所在地,直到2006年為止。

2005年國慶時,總理李顯龍在國慶群眾大會演說中提及,

將利用前最高法院大廈和政府大廈的空間改建為新的國立美術館。

之後展開前置作業、競圖規劃、向民眾公開設計及徵求意見、決定設計及指定承包商。

於2011年1月開始施工改造這2棟建築,於2015年11月24日完工向大眾開放。

因為國家美術館是由2棟大型百餘年建築改造而成,因此有好幾處入口。

不過這也是後來離開時才搞清楚的。

我們因為從地鐵政府大廈站步行到此地,所以自然就從北側的入口入場。

一進大門後就見到市政廳的內庭,已經改造成一處具有天然採光的室內空間。

從這裡就可以見到市政廳的建築蓋的十分氣派。

畢竟是英國殖民政府的官署,用厚實的建築物來震懾屬地的人民是不變的原則。

拍了張門票價格做為紀錄。

如果現場買票,票價接近臺幣500元。

老狗是從KLOOK上買的新加坡國家美術館門票,價格一定比現場買來得低。

有時會遇上促銷活動,那就更便宜了。

KLOOK上購買的票券必須在這裡兌換實體門票,是一張貼在身上的識別貼紙。

在我們逛完美術館後把這張貼紙保留下來。

然後,就從這個最大的展區開始四處逛逛。

裡面的藝術作品中大部分是畫作,少部分是裝飾藝術或雕塑。

因為我們購買的票券是針對常設展區參觀,

也因此能見到的作品都有相當的水準,才會被國家美術館所收藏。

只是藝術這件事相當主觀,不少作品是老狗看不懂的,只能看出技法功力深厚。

展場內可以拍照,所以放個幾張展區內隨手拍的照片作為代表。

- a

- b

- c

- d

- e

走出展區看看內庭,英國人在近200年前就有技術能蓋出這樣的建築,真不簡單。

也難怪當年是世界第一強國。

轉個方向走到這裡,看到這座樓梯。

這裡應該是市政廳的正門上方貫穿各樓層的階梯,氣派豪華,展現殖民者的實力。

在內庭裡錄了一小段影片來分享。

現在把內庭增建可以通往不同樓梯的階梯與手扶梯,讓空間用途多樣化。

有興趣可以看一看。

市政廳翼的另一個展區,裡面展出的是新加坡國內畫家的經典作品。

這裡的畫作大部分較有歷史感,猜測都是一些當地知名藝術家的經典作品。

不過作者的大名使用的拼音,實在是解讀不出來…

- f

- g

- h

- i

- j

- k

- l

- m

- n

- o

從另一頭走出來,是個休息空間。

連給訪客休息用的椅子都這麼有特色?

市政廳翼的各樓層介紹。

因為我們的時間很有限,所以只能大概逛一逛、看一看。

上三樓,從較高的樓層俯看內埕。

再次走到正面的樓梯間,扶手相當有造型。

這裡是另一個房間,看起來富麗堂皇。

查了官網資料,才知道這裡是市政廳裡的會議廳。

在這裡曾經發生過許多重大事件。

例如1945年9月12日日本簽署投降文件,1959年6月5日新加坡首任總理李光耀宣誓就職。

因為有部分展間未開放,所以市政廳翼算是參觀完畢。

走著走著來到了兩棟建築物之間的連通道上。

站在這裡可以見到兩棟建築物的外牆,現在被增建的屋頂保護,變成了巨大的室內空間。

下方的階梯與手扶梯應該是增建的。

這座高高的階梯是很適合拍照的場景。

抬頭往上看,竟然建築物上方還有平台,被新建的屋頂保護著。

上方還有一條連通道。

兩棟建築間的連通道架設在原有的大窗上,將大窗改造成門,供連通使用。

走進最高法院翼,內部保留不少昔日法庭空間。

這一側的藝術作品展出量較市政廳翼來的少,但歷史文物保留較多。

這裡還介紹新加坡法律的基礎與形成。

各個空間保留原本作為法庭時的樣貌。

原來,這就是殖民時期法庭的樣子,法官坐在穹頂下方聽雙方意見、辨論及宣判。

法庭另一邊是熟悉的西洋宮廷畫,畫中人物似曾相似,好像在那裡看過他們?

答案如下:

King Edward VII|Queen Alexandra|King George V|Queen Mary of Teck

在最高法院翼中的展廳較小,但有不少作品值得一看。

這裡是其中的Gallery 3-5,國家與個人印象。

隨手拍了一些作品,水準頗高。

- p

- q

- r

- s

- t

- u

- v

另一間房間,也是昔日的法庭,裡面有導覽員在進行解說,全英文的。

各法庭間的通廊,黑白相間的地磚是特色。

來到了圓形大廳的圓頂下方。

最高法院翼有一大一小2個圓頂,這是小的那一個。

圓形大廳原本做為法律圖書館使用,現在改裝為提供遊客自由閱覽的檔案資料。

另一個展區包括5個房間,展出體現國家風貌的作品。

基本上,這一區所展出的作品還是傳統畫作為主,只是主題不同。

- w

- x

- y

- z

這裡可以見到較多昔日法院建築的室內樣貌,像木造天花板就很有特色。

除了畫作外,部分展間展示的是雕塑等藝術作品。

- A

- B

- C

- D

- E

另一個房間的天花板,相同的樣式。

在最高法院翼的作品展出總說海報。

這裡是最高法院的舊大廳,分為上下兩層。

挑高的空間相當有看頭。

窗外正對著知名的金沙酒店。

走到大圓頂的下方,抬頭看看大圓頂內部。

還發現一座造型特殊的旋轉梯,應該是要維修某個地方用的。

然後繼續在下個展間內欣賞作品,雖然這部分實在看不懂作品代表的意義。

- F

- G

- H

走出最高法院翼的展間,來到了露台。

在這裡可以近距離看到建築物的圓頂。

圓頂旁的大型露台應該是改裝時新建。

加上了這些特色柱子,變成新的聚會場所。

從露台往下看高低兩條連通道,具有相當的視覺震撼力。

這應該是2007年規劃改建時,

為什麼法國設計團隊Studio Milou建築事務所會贏得競圖的最主要原因之一吧!

利用類似樹枝的枝條支撐一座連接政府大廈及最高法院大廈的垂褶雨庇。

由下往上看,十分壯觀。

而精細的金屬網作為雨庇的主要構件,包覆兩棟建築的上方。

市政廳建築的柱頭有細緻的泥塑裝飾,類似科林斯柱式。

另一個展區展出的是最高法院的建築設計歷史,以及興建歷程的舊照片。

最高法院建於1937至1939年,落成後一直作為最高法院使用,一直到2005年。

這棟建築是英國殖民地時期最後建造的一座地標建築,外觀為古典主義風格。

- i

- ii

- iii

在兩棟大樓之間的區域中有一座美術館的模型,前面是完整的外牆,後側是剖面模型。

不能拍到兩棟建築物的實體正面照,用模型來代替也可。

- SUPREME COURT WING

- CITY HALL WING

模型的後側為剖面,展示出建築物內部的結構。

- SUPREME COURT WING

- CITY HALL WING

預留的時間差不多到了,我們從最高法院翼這端走出美術館,得以見到這棟建築的外觀。

從斜對側可以看到最高法院翼的完整立面。

國家美術館的空間比預料大的多,所以我們花了快2個小時才參觀完畢。

接下來的行程需要加速,跳過部分景點了。

🏛️ 藝術之家 The Arts House、維多利亞劇院及音樂廳Victoria Theatre and Concert Hall

藝術之家就在最高法院翼的右前方,走過馬路(Parliament Pl)就會遇到了。這棟建築目前是新加坡的多學科藝術場所,用以舉辦藝術展覽和音樂會。

這棟建築興建於 1827 年,是新加坡最古老的政府建築。

它最初始的用途是做為豪宅,建築外觀屬新帕拉第奧式,但卻未曾做為住宅使用。

在建築落成後,屋主蘇格蘭商人John Argyle Maxwell將它出租給政府,成為辦公空間。

經過幾番波折,1842 年 10 月 10 日所有權轉移給總督和東印度公司。

在新加坡獨立後,自 1965 年至 1999 年期間是新加坡議會所在地。

之後被改造為藝術展覽與表演場地,即The Art House。

在這棟建築的側面有座青銅大象紀念碑,

是泰國國王朱拉隆功(拉瑪五世)為紀念 1871 年訪問新加坡而贈送的禮物。

現今的藝術之家外觀呈現維多利亞式建築風格。

然而原始設計中的門廊拱門和前立面的帕拉第奧式窗戶仍被保留。

- 左視

- 右視

在藝術之家南側有另一棟規模較小的同風格建築,為舊國會大廈的附屬建築。

在藝術之家的對面是維多利亞劇院及音樂廳(Victoria Theatre and Concert Hall)。

這棟建築是由兩座建築物和一座鐘樓組成的綜合體,由一條公共走廊連接在一起。

最古老的部分始建於1862 年,建築群於1909 年竣工。

至於目前的用途,當然就是劇院及音樂廳了。

這棟建築物有著新古典主義的外觀,同樣列名於新加坡的古蹟當中。

🏛️ 亞洲文明博物館 Asian Civilisations Museum

亞洲文明博物館是新加坡四大博物館之一,另外的三大博物館分別是新加坡土生文化館、新加坡國家博物院和新加坡美術館。

其中的新加坡美術館在我們造訪新加坡時關閉,

就參觀規模更大的新加坡國家美術館代替。

也就是我們在這天下午一次走完了2座國家級博物館。

剩下的2座就留待2天後的上午再造訪。

亞洲文明博物館成立的時間甚早,於1997年4月22日在前道南學校大樓成立並開放參觀。

最早的展品內容以與中國文明相關的文物為主。

因為位於新加坡河畔的Empress Place Building(皇后坊大廈)已經修復,

因此自2003年3月2日,亞洲文明博物館開始利用此一空間展示亞洲其他文化的相關展品。

2005年時,前道南學校大樓展區關閉整修,

博物館管理層選擇了土生華人文化做為整修後的展出主題,

因此在2008年 4月25日,前道南學校大樓正式開放時即轉型獨立為新加坡土生文化館。

亞洲文明博物館則正式以僅以皇后坊大廈作為展場空間,

展出的內容囊括為在亞洲各地收集的在地文化、文物,

例如本土文化的工藝品、工具、武器、器皿和服裝等,

以及來自中國、東南亞、南亞和西亞的歷史文物。

據說這些展品最早源自於殖民時期萊佛士圖書館和博物館的藏品館藏,

近年擴大收藏來自中國、南亞、西亞等地的文物。

老狗以一個小時的時間大略逛了一圈,發現館藏內容可說是千奇百怪,無奇不有。

要論多元性的話,範圍遠大於臺灣的故宮博物院。

但如果比較館藏的話,當然是比不上啦!

亞洲文明博物館在藝術之家的斜對面,舊國會大廈附屬建築的對面。

所以我們最先見到的是博物館的後側。

沿著皇后坊大廈的側面前行到正門,可以看的出來這棟建築與藝術之家風格近似。

都屬於新帕拉第奧式外觀及木百葉窗。

走進大門前按下錄影鍵,紀錄一下用KLOOK上買的門票換實體票的過程。

現在亞洲文明博館和新加坡其他國立展館一樣,都採用貼紙做為門票。

工作人員見到我們2人,非常熱心的介紹裡面的展覽。

讓我們可以利用僅有的1小時欣賞到經典展品。

一樓展區的平面圖,說大不大,說小不小,二、三樓面積也差不多。

仔細看展品要花不少時間,但是我們剛剛在美術館用去較多時間。

為了不影響晚上搭遊船的時間,我們預設保留1小時在亞洲文明博物館上。

這是我們參觀時的特展,後來發現內容實在挺簡略的,不如常設展品豐富。

按照售票處工作人員的指示,經過這面海報牆。

看樣子這裡面的展品有不少來自沉船。

先上洗手間,喝個水休息一下。

這一大面牆說明各層樓各展間的主題。

然後,按照指示走進第一個展間,裡面怎麼那麼多舊碗盤?

展區的櫥櫃裡全是陶器和瓷器。

難不成這些碗盤全是從沉船打撈上來的?

有破掉的大甕,也有完整的碗盤。

就新加坡的地理位置而言,要在外海中找到沉船並非難事。

畢竟新加坡就會在太平洋與印度洋的航線交會口上。

從古至今,附近的馬六甲海峽中應該累積不少沉船。

來到另一個展間,這裡的陶器及瓷器完整多了。

有來自中國的,也有來自歐洲的。

像下面照片中這些,不僅完整,而且挺漂亮的!

- I

- J

- K

- L

新加坡之所以會有今天的富裕,有部分原因來自得天獨厚的地理位置,以及海上貿易。

有海上貿易,自然就會有水下文化遺蹟

原來這些瓷器來自於17~19世紀間的7場船難。

這裡還有許多漂亮的瓷器,不少是來自中國。

但有些的花紋不像中國產製的,沒有時間去詳究從那裡來。

- M

- N

- O

另一個展間裡展示的物品可就千奇百怪,但都是亞洲民族的生活用具。

像這一對瓷罐就是巴黎製造,當時是路易十五在位時。

而上面的釉料則是中國在乾隆時期發展完成的。

這象徵東西方技術的交流。

身為華人,應該看過鴉片煙管吧!

沒見過實體,也會在電視劇中見到。

櫥櫃中的書算是中英地名指引吧! 包括怎麼念都寫出來了。

還有銀器,相當精緻。

大型金屬器皿。

這是藏寶箱嗎? 應該也是從沉船打撈上來的吧?

這一區好像都是收藏用的家具,大小不等的收藏盒與藏寶箱。

- P

- Q

這一區在二樓的角落,應該是亞洲現代時尚服飾展覽。

在館內大部分是古代文物之餘,來些現代的展品平衡一下。

畢竟服飾也是文化的一部分。

裡面都是一些比較新銳的設計。

這一區以商人郭芳楓為名。

展出的物件與東南亞傳統社會的祖先和儀式信仰有關。

- R

- S

- T

- U

- V

- W

這件是瑪卡拉遊行車(Makara Processional Vehicle)。

是馬來半島儀式中使用的遊行轎的裝飾物,為少見的例子。

這邊介紹伊斯蘭教世界的藝術作品。

擁有不同於東方的花紋裝飾,是伊斯蘭世界生活用品的最大特色。

- X

- Y

- Z

這些都是東南亞的可蘭經經書。

這一區是古代宗教展區,稱為「觀音堂佛祖廟畫廊」。

展出的物作大多為佛像,穿插著其他亞洲民族的民俗宗教神明。

下面照片裡的伽藍(關公)和象頭神,應該不陌生吧?

關公在中國的佛教中,因為某些傳說而變成了寺廟的護法神伽藍。

象頭神是印度教中的智慧之神,

主神濕婆與雪山神女帕爾瓦蒂的兒子,戰爭之神室建陀的兄弟。

- 甲

- 乙

- 丙

- 丁

- 戊

最後走進特展區,和建築物「塔」有關的文物。

這應該算是一種塔,做什麼用的搞不清楚。

旁邊有中式大木結構的模型,讓參觀者了解斗拱是如何被運用在建築物當中。

通往一樓的樓梯,具有十九世紀末、二十世紀初年的室內裝飾氛圍。

一樓展出的寶塔模型,喜歡可以買回家。

走出館外欣賞這棟新帕拉第奧式建築外觀,在臺灣幾乎不曾見到過。

🌇 新加坡河北岸與萊佛士雕像 Statue of Sir Stamford Raffles

走出亞洲文明博物館時,已經接近下午7:00,正巧是新加坡的日落時刻。因為在美術館參觀的久了點,所以取消原訂到魚尾獅公園的行程。

於是直接前往規劃中的晚餐地點—發傳人肉骨茶,

順道沿著新加波河北岸散步,還可以欣賞落日。

河岸的景觀真的挺不錯的!

科普一下:「為什麼新加坡的黃昏如此的晚?」

因為新加坡所在經度實際上是UTC+7,但卻使用UTC+8時區的時間,

所以相近經度曼谷、金邊、河內的時間是下午6點,但在新加坡和大馬就會是下午7點。

這樣做有個好處,就是一般人的工作時間大部分會落在白天。

因為星馬兩國位在赤道附近,全年的白天大約介於上午7點至下午7點之間。

如果沒什麼事的,坐在河邊發呆放空,也是不錯的選擇。

對岸的老屋就是駁船碼頭。

這裡是是新加坡歷史悠久的碼頭之一,也是舊新加坡港最繁忙的部分。

在 1860 年代,這裡處理了四分之三的航運業務。

1980年代,市區重建局對這裡重新規劃,現在設有各種酒吧、酒館和餐廳。

因此,在城市中的社會經濟角色由船運服務轉向為提供旅遊消費。

在北岸邊的建築就是剛剛離開的亞洲文明博物館。

從這裡可以看到皇后坊大廈的右後側及後側。

在這裡有一座雕像背對著岸邊,走過去看看是何許人也。

雕像的主角是史丹福·萊佛士 (Stamford Raffles),新加坡的開埠者。

這座雕像本質上是銅像,由托馬斯·伍爾納 (Thomas Woolner) 雕刻。

於1887 年 6 月 27 日週年紀念日在安放在政府大廈大草坪(Padang)。

在1919 年 2 月 6 日,新加坡百年慶典期間,再被遷移至皇后坊維多利亞紀念堂前。

二戰期間,銅像被移至昭安博物館(原萊佛士圖書館暨博物館),

戰後再移至現址,也就是皇后坊大廈後方。

如今,銅像的背後是新加坡的摩天大樓群,

象徵現今的繁華得歸功於200多年前史丹福·萊佛士 (Stamford Raffles)的遠見。

銅像下方基座的說明牌。

當年史丹福·萊佛士 (Stamford Raffles)是不是在這裡上岸,

因為銅像移動過數次早已不可考。

但是新加坡從一個泥灘小島變身為現今的世界性都市,

絕對不能忽略史丹福·萊佛士 (Stamford Raffles)的遠見。

順著北岸走到愛琴橋(Elgin Bridge)前,準備轉個彎來去享用肉骨茶。

愛琴橋(Elgin Bridge)建於1929年,也是新加坡國家古蹟之一。

錄了一段新加坡河北岸的散步影片紀錄,河邊真的挺漂亮的,有興趣可以點開看一看。

🫕 發傳人肉骨茶 Legendary Bak Kut Teh At South Bridge

來到新加坡不吃肉骨茶,怎麼能說到過新加坡?所以老狗在出門前,已經先找過網路上的資訊,了解有那幾家是值得一試的。

在網上查到最知名也最受歡迎的肉骨茶分別是「松發」、「黃亞細」及「發傳人」。

但是口味這件事非常主觀,未曾到訪不能了解那家會比較合個人口味,

於是以「順路」來決定造訪用餐的那一家。

「發傳人」就位在這天下午行程路線附近,距離200公尺左右,

而且在路順上先遇到,所以就是他們了。

來到了店門口,發現排隊人潮不短。

在排隊時仔細聽人們的交談,發現這其中有本地華人,也有來自對岸的華人。

發傳人肉骨茶的店面位置在路口,相當醒目,很容易找到。

在排隊時,老狗發現附近有不少老屋,正好老婆走累了想坐下休息。

於是讓老婆排隊,老狗先趁著還有陽光時到前方的橋南路上拍街景,回頭再換人排隊。

這家旅館的外觀帶有1950~1970年代南洋街市的特色,值得一看。

對面這排店家就是印象中的南洋風格洋樓街屋。

有著有裝飾的立面,還有幫行人遮風蔽雨的騎樓。

走了幾步路拍了些照片,回到店門前,利用排隊空檔看看菜單。

好大一本呀! 原來除了肉骨茶還賣這麼多菜色,只是價格以臺灣人的眼光來看,還真是高。

雖然有賣香料包,但是之前有朋友送過香料包,自己煮出來的味道完全不一樣。

想想還是算了,不要浪費錢…

- 封面

- 新品+肉骨茶

- 肉臟湯類及配菜

- 清蒸魚與青菜

- 飲料及肉骨茶香料包

點菜的時候寫代碼就好,不用寫菜名。

排了15分鐘,終於來到店門口,等待入場。

入座後,用店家給的熱水燙過餐具後,擺好陣式等吃…

先上桌的是這個,熊貓油條,有黑有白,泡到湯裡一起吃。

肉骨茶之一—肉骨+排骨,重點是那支較大的肋排,肉量多,視覺震憾效果強,可是較乾柴。

肉骨不是排骨,肉質一樣比較柴。

老狗猜測,食材用的是餵食瘦肉精的豬。

肉骨茶之二—小排骨,肉質較嫰一點,個人覺得較好吃。

只是和臺灣的排骨比起來,少了點油脂和豬肉香味。

老婆點的配菜之一—五香,其實就是我們常吃的雞捲,不怎麼特別,是最失望的一道菜。

蠔油生菜,口感上覺得還可以接受。

炸雲吞,這個香味脆度都到位,好吃!

滷大腸,大腸滷的十分入味又軟嫰,好吃×2。

帳單到手,總計SGD80.05,換算台幣近2,000元,價格果然很有新加坡風格。

從這裡可以推算出物價大約是臺灣的2倍左右。

我們用完餐大約晚上8點多,門前還是很多客人排隊中,由此可見發傳人的知名度。

經過後來在樟宜機場享用松發肉骨茶後,發現松發的C/P值相對較高。

但口味這件事很主觀,前面提到的三家店各有支持者,不足為奇!

⚓ 克拉碼頭 Clarke Quay

在發傳人肉骨茶吃完晚餐後,走過愛琴橋,向克拉碼頭(Clarke Quay)外的遊船搭船處移動。順道逛一逛多年前造訪過的克拉碼頭。

只覺得這裡的變化可真大,和24年前來訪時完全不一樣。

錄了一小段河中遊船的影片,來來往往非常熱鬧。

在河岸邊還有有勇氣才能玩的GX-5極限鞦韆。

對老狗而言,看別人玩就好…

在路旁見到的彩繪,那隻貓挺有趣的。

畫風特殊,該說是南洋風格嗎?

來到了克拉碼頭附近的建築群外,這裡現在都是餐館、食肆、酒吧。

這一帶的建築,原本應該都是碼頭邊的倉庫。

新加坡政府在 1977 年至 1987 年間清理了新加坡河及其環境。

並在此之前就將貨運碼頭移置巴西班讓(Pasir Panjang)。

克拉碼頭在這之後轉變為吸引觀光客的歷史特色區。

不過老狗在上次來這裡時,看不出有什麼吸引人的特色,所以原本並沒有規劃到訪此處。

後來為了搭新加坡河遊船才將這裡加進路線中。

克拉碼頭一帶的景觀,可以看的出來被人工刻意裝飾過。

燈罩、雨遮等的造型都相當有未來風格。

如果喜歡吃吃喝喝的朋友可以來這裡繞一圈。

⛴️ 新加坡河遊船 Clarke Quay Jetty

因為老狗在出發2個星期前看到某YT影片的介紹,發現搭遊船就可以不用走路又看的到魚尾獅和金沙酒店外的《幻彩生輝》燈光秀,

於是立馬追加預算,加入這段搭遊船的行程。

遊船行程長約40分鐘,可以飽覽新加坡河兩岸夜景,還可以從水上欣賞魚尾獅,

老狗是事先在KLOOK上購買的新加坡河觀光遊船門票,費用大約臺幣600多。

個人覺得河岸景觀很漂亮,看燈光秀的位置很特殊,相當值得推薦。

我們走過克拉碼頭,來到了遊船的搭船處,發現排隊的人還不少。

問了一下售票處,有預購票券和現場購票排不同列。

預購這邊沒人排隊,所以立即換到到票,加入排隊登船的隊伍中。

預購的好處就是不用再排隊購票,直接憑QRcode換票就可以,省下不少時間。

排隊的空檔沒什麼事做,看看這一帶的景觀吧!

對岸是棟大型商場。

登船處旁的GX-5極限鞦韆,看別人玩比較有趣。

人坐在裡面,像顆球一樣被抛向天空,太刺激了吧!

等了幾分鐘,碼頭上的工作人員就通知上船了!

這個時間點上船,正好趕上金沙酒店外的《幻彩生輝—光影水舞秀》(Spectra - A Light & Water Show)。

表演時間在週日至週四是晚上 8:00 和 9:00各一場,週五和週六再增加 10:00場次。

可以點上面的連結確認。

上船後,打開Ace Pro的腳架,錄下新加坡河沿岸的風景。

誠心建議遊船要晚上來搭,白天搭船又熱又曬,受不了呀!

把Ace Pro放在一旁錄影,手中的相機可以順手拍照。

新加坡河岸的夜景,真的是怎麼拍怎麼漂亮。

這裡是克拉碼頭。

另一邊的河岸。

拉近點看。

不知道是什麼建築物的中式建築。

克拉碼頭前的Read Bridge下方。

遊船掉頭,往出海口方向航行,所以從橋的另一邊看克拉碼頭。

剛剛的GX-5極限鞦韆。

坐在裡面的遊客,等著被抛向空中…

跨越新加坡河的Coleman Bridge,是現在的主要交通動線。

三座古蹟橋之一的愛琴橋(Elgin Bridge)。

剛剛參觀的亞洲文明博物館。

從另一座古蹟橋—加文納橋(Cavenagh Bridge)下通過。

錄影時不小心中斷了,從加文納橋重新開始。

由砲壘改建而成的旅館—新加坡富麗敦酒店(The Fullerton Hotel Singapore)。

三座古蹟橋之一的安德遜橋(Anderson Bridge)。

位在出海口附近的濱海藝術中心(Esplanade)。

船走到這裡,應該算是進入Marina Reservoir的範圍。

新加坡政府在濱海海峽口興建的濱海堤壩於 2008 年 10 月 30 日竣工。

這讓新加坡河與加冷河的出海口形成大型水庫。

目前這座水庫提供10%新加坡島上的用水需求。

當老狗去了一趟城市規劃展覽館,在裡面聽到這個資訊。

而後在維基百科上查到相關的簡介,覺得這真是太神奇了!

看到對岸的魚尾獅,還有後方在萊佛士坊的摩天大樓群。

拉近點看,遊客好多呀!

搭遊船的好處是欣賞的方向不同,還不用人擠人。

萊佛士坊的摩天大樓群象徵新加坡的繁榮。

隨著船的前進,換個角度看魚尾獅。

魚尾獅與濱海藝術中心。

然後是熟悉的金沙酒店,特殊的外型很難讓人不認識他們。

這時《幻彩生輝—光影水舞秀》(Spectra - A Light & Water Show)已經開始了。

拉近點來看一看。

從船上看不用人擠人是最大的優點。

紅燈碼頭附近的另一處噴水柱。

The Fullerton Bay Hotel Singapore

珊頓道(Shenton Way)一帶的摩天大樓。

遊船在新加坡河中掉頭轉向,回到金沙酒店前方,繼續欣賞《幻彩生輝—光影水舞秀》。

這時應該正好進入高潮,Ace Pro的方向不對,角度太廣,用相機來補拍。

在金沙酒店外的LV旗艦店。

金沙酒店與藝術科學博物館(ArtScience Museum)。

濱海藝術中心的戶外劇院與東方文華酒店。

濱海藝術中心的音樂廳。

又回到富麗敦酒店外,不過是在另一邊。

再看一眼成群的摩天大樓。

由綠色燈光裝飾的愛琴橋。

回到了出發點,遊船行程結束,上岸了!

🏛️ 舊禧街警察局 Old Hill Street Police Station

在要步行到車站,搭車回旅館的路上,遇見舊禧街警察局。這棟建築物是新加坡古蹟,也是知名的網美拍照景點。

只是在網路上看到的照片都是光線打好打滿,我們遇到的卻是一片漆黑…

或許是日期不對,平日沒有打燈,還是時間已經太晚,熄燈了? 不了解。

回頭看看克拉碼頭,還是燈火通明呀!

🚌 搭公車951回旅館

因為這天實在走了太多路,而地鐵克拉碼頭站搭到勞明達站又要轉車。基於不想在地鐵站裡轉乘步行太遠,老狗決定來挑戰一下新加坡市公車。

在Google map裡查到951可以搭到勞明達站附近,於是在克拉碼頭站上車。

只要上下車時用信用卡靠卡,就可以支付車資,不用另外買儲值卡。

這點可是完勝臺北市公車。

上了車才知道,原來新加坡大部分公車都是雙層的。

而上層在非尖峰時段不會有人搭…

搭了大約10分鐘的公車就回到勞明達站附近。

今天下午及晚上的行程到此結束,休息去!

那麼,明天早上的行程內容呢?

第一部分是去小印度(Little India)體驗印度風情呀!

先到小印度當地市集竹腳中心(Tekka Centre)吃個早餐。

然後走到附近的陳東齡故居看看色彩斑斕的中式建築,

再到維拉馬卡里拉曼廟(Sri Veeramakaliamman Temple)感受印度教的神力,

之後走到實龍崗路 (Serangoon Rd)、甘貝爾巷 (Campbell Ln)和小印度商場(Little India Arcade),

看看這裡的小店販賣那些新加坡印度人的生活用品。

走累了,到印度遺產中心(Indian Heritage Centre)吹冷氣,

當然更要了解新加坡印度人的生活文化,

之後採步輪滾向第二部分—甘榜格南(Kampong Glam )。

所以,欲知詳情,請點選下方連結。。。

竹腳中心(Tekka Centre)之順發椰漿飯、維拉馬卡里拉曼廟(Sri Veeramakaliamman Temple)、陳東齡故居、實龍崗路 (Serangoon Rd)及甘貝爾巷 (Campbell Ln)、印度遺產中心(Indian Heritage Centre) — 赤道三國文化休閒行旅 之 新加坡篇 第三回 小印度(Little India)