記憶中,比起各國文豪,自殺身亡的音樂家其實非常少,畢竟音樂就是情感的直接抒發,紓壓效果比語言強上許多。

話說在前面:筆者不是音樂專業人士,也不是音響專業人士,只是單純把自己聽過的唱片做個記錄而已。

![[英雄交響曲]:是貝多芬走過棄世幽谷的自我期許嗎?](https://attach.mobile01.com/attach/202206/mobile01-9388969d1b5c405f255f8b0e07326588.jpg)

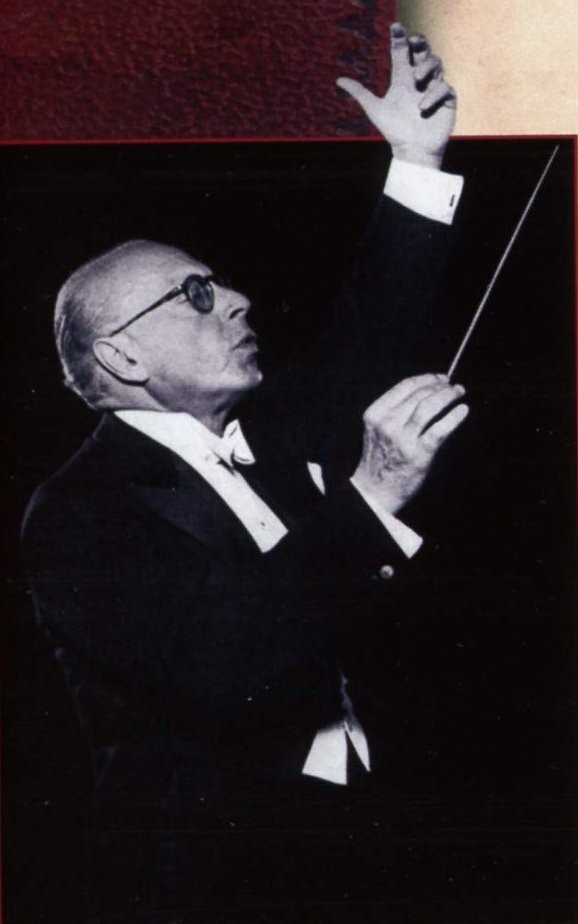

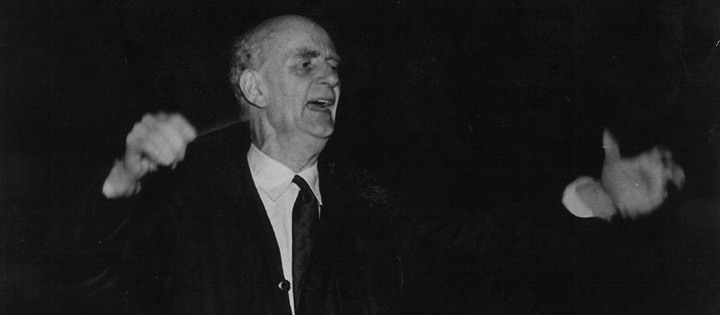

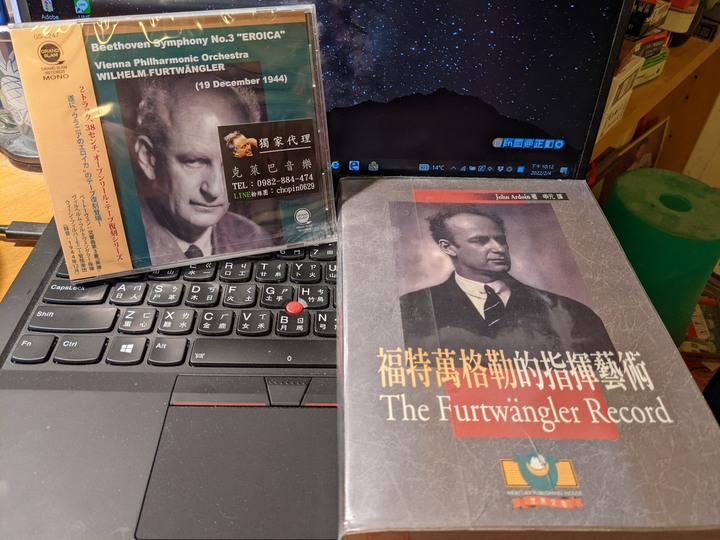

悲傷的心情,其實根本找不到足以匹配的悲傷音樂,到頭來還是聽[英雄交響曲]和[英雄的生涯]。真是三四十年不變的生活習慣~

貝多芬算是人類歷史上最著名也是成就最高的受虐兒,畢竟華文界還幫他封個 '聖' 呢。前陣子看公視播出的紀錄片[The Beethoven Files],從現代歐洲人的角度,再次認識了貝多芬。

![[英雄交響曲]:是貝多芬走過棄世幽谷的自我期許嗎?](https://attach.mobile01.com/attach/202206/mobile01-c62f1932be6c6f5ebb363c3af36ca65d.jpg)

其實[The Beethoven Files]不太應該翻譯成[貝多芬的遺書],雖然裡面是有提到貝多芬32歲時寫下的海利根施塔特遺書(Heiligenstadt Testament)。寫於1802年的海利根施塔特遺書之所以重要,是因為貝多芬終生保留並且將這四頁的告別書信帶在身邊。這封從未寄出的書信,是貝多芬面對聽力難以復原的事實後,所寫下的棄世宣言。但在幾番思索自己的人生路後,貝多芬打算接受耳疾的事實並另謀出路,從此放棄原本叫好又叫座的鋼琴演奏事業,回到維也納開始了「自由作曲家」的新事業。而寫下海利根施塔特遺書此後的十年,正是貝多芬最多產著作最豐富多樣的十年。客觀來說,貝多芬的人生並不悲慘。除了擁有非常耀眼的演奏才華和作曲天分外,源自祖父的荷蘭血統,讓貝多芬天生就富有經營人脈和事業的天分;就連做起「自由作曲家」這個莫札特新創出來的職業,也同樣經營得叫好又叫座,讓數十家出版商搶著委託,訂單瘋搶到價格隨貝多芬開價。簡言之,由於其超絕的藝術天分和經營能力,貝多芬一生從未為貧窮所苦。但是對於天性喜愛社交和聊天交友的貝多芬來說,耳疾把他從人群給孤立了,讓他陷入他並不愛的孤獨生活中,這就是他人生後卅年一直感到痛苦的原因。

<英雄交響曲>和<英雄的生涯>都是我兒時非常喜歡聽的錄音帶,如果說Allegro是我認識的第一個意大利文,那我接下來認識的第二個意大利文大概就是Eroica。宣揚四海一家理念的[合唱]交響曲固然振奮人心,並給世界帶來光明與幸福感,但當年鎮日痛苦絕望的孩子需要的不是那個。幸福與光明真的太遙遠了,身陷絕望的人需要的是在無希望也無方向的黑暗裡持續走下去的勇氣,或是一點頑固。這種頑固,也許就是貝多芬雖然寫下了海利根施塔特遺書,卻還是堅持跟命運玩到底的固執。

寫作於1804到1805年間的<英雄交響曲>被譽為古典樂派頂峰之作,創作時間就在寫下海利根施塔特遺書之後,開始轉行「自由作曲家」專心作曲的時期。同時期也孕育了不少重要作品,包括小提琴奏鳴曲[克羅采]、鋼琴奏鳴曲[華德斯坦]和[熱情]以及畢生唯一的歌劇[費德禮奧]。[英雄交響曲]在曲式和作曲技法上可謂古典樂派的頂峰之作,但在樂念上,的確是浪漫樂派的開山之作。浪漫樂派之前的古典音樂,追求的是神性;浪漫樂派所追求的是人性,是入世為人的七情六慾。神與人的分界就在於永生不死,永生不死的神毋須面對終將一死的毀滅命運;但終將面對生命終局幻滅的人類,卻能將自身之情感與意念超越其有限的生命。所以終究躲不過一死命運的人類,才會有英雄的存在。歌頌人類英雄這樣的動機,能說不是浪漫樂派意念的濫觴嗎?

待續~

同步發表:[英雄交響曲]:是貝多芬走過棄世幽谷的自我期許嗎?

。

。