⚠️本文有劇情劇透

從2014年製作的《鬼敲門》開始,做為其中製作之一的Causeway Films,總是不會讓人失望,縱使《滿血復活》的劇本並不出色及獨特,類似題材也不少見,但卻是讓人重新審視「降靈」這件事的倫理與代價,也靠著出色的演員群及風格氛圍,讓這部非典型的恐怖作品,有更深入一層觸及了失落與創傷,如何在一個寄養家庭裡孳生出幽靈般的存在。這不是一部單純的恐怖片,而是一次緩慢滲透的情緒實驗,在寂靜與極慄之間,建立一個關於「想要追回所失之人」的陰暗寓言。

#媽媽會讓妳回來的

電影的開場近乎抑鬱。年少的安迪和年幼視障的繼妹小派,因父親去世而被送往一位名為蘿拉的寄養母親家中,Sally Hawkins飾演的蘿拉,神情柔和卻又異常虛幻,她有時自言自語,家中擺設過世寵物標本、沒有改變過的房間,但已是一座看似溫暖卻早已空無一人的房子。

《滿血復活》裡沒有尖叫式的驚嚇橋段,也不急著丟出更多的血腥畫面,而是透過沉默與壓抑的鏡頭語言,塑造出一種「我們正在參與某種不應該被打擾的儀式」的錯覺。當觀眾開始察覺蘿拉嘗試以某種儀式性方式復活自己溺斃的女兒凱西時,我們已經像小派一樣,看不見真相卻嗅得到一股不祥的氣味。

值得注意的是,儀式的場景設計中反覆出現圓形的陳設與動作軌跡,或是儀式中繪製在地上的圓形符號,這些都非偶然。圓圈在宗教中常象徵永恆與神聖的邊界,是靈與俗的分界線,而在邪教或禁忌儀式中,它更代表一種封閉性的能量場,用來召喚靈體、封存過去,或操控意識。在蘿拉看似慈愛的凝視下,這些圓圈早已變質為情感控制的囚籠,她把思念構築成執念,將愛化為禁錮。

#恐懼總是來自無法停止的愛

《滿血復活》最令人不安的不是那張滿是髒污的死屍臉,也不是廚房中奧利弗咬碎刀子的血腥疼痛,而是那種來自親密關係中的佔有與創傷。蘿拉對亡女的思念,逐漸轉化為對新來的兩位孩子的情緒侵蝕,她不是極惡變態虐待者,而是將愛轉化為控制的化身。

片中最令人窒息的一幕,是在那間裝滿女兒遺物的房裡,她被要求扮演凱西,穿上她的衣服,甚至「回應」她的呼喚。導演刻意模糊小派的感知經驗,使觀眾無法確定眼前所見是否真實,那聲從黑暗中傳來的呢喃,是鬼魂?是心魔?還是蘿拉的投射?

而這樣的模糊性,也如同圓圈的意涵:一種既無起點也無終點的悲傷循環。在那個被圈起的家中,每個人都在不斷重演同一段哀悼的劇碼,無法脫身。圓圈成為失落與回憶的祭壇,也讓我們思考:當一段關係失去了界線,它還能叫做愛嗎?

#觀看與被觀看的反轉

作為一位視障角色,小派的存在成了本片最細膩的象徵之一。她看不見世界,卻彷彿能「感知」那些隱形的情緒與存在。這與一般恐怖片中視覺驚嚇的機制截然不同,《滿血復活》讓我們思考觀看本身的意義:當我們不能用眼睛判斷一切,我們會更相信直覺嗎?還是更容易陷入幻覺?

值得一提的是飾演小派的新演員Sora Wong,年僅十四歲,卻展現了極其成熟的表演控制力。她不只是扮演一個恐懼的女孩,更像是一位「感知機制的中介」,讓我們意識到恐懼往往不是來自於看見了什麼,而是被強迫「感受」某些未經同意的東西,而特別要提起的是,飾演奧利弗的喬納沃倫菲利浦斯,他以壓抑且內斂的肢體語言,詮釋出一種被愛綑綁的恐懼感,每一次低語與凝視,都像是從傷口中流出的聲音,令人不寒而慄。

#死亡不是結束 #而是關係的殘響

《滿血復活》之所以令人難以忘懷,是因為它不只是要你害怕,而是要你記得,記得那些沒能說出口的再見、那些被記憶扭曲的美好、那些被愛困住的人。它用恐怖片的語言,說了一個關於哀悼、被遺棄、與自我認同的故事。

在最後一幕,當安迪試圖保護小派,不再只是那個順從的男孩時,我們感受到一絲力量的轉移。恐懼被看見,角色終於選擇面對,而不是壓抑。那一瞬間,《滿血復活》從「恐怖」蛻變為「逐漸療傷」,不是因為一切都被解決了,而是因為角色開始願意承認,有些人回不來了,但我們還活著。

#在暗處學會說再見

如果你期待的是一部節奏明快、充滿跳躍驚嚇的類型片,《滿血復活》也許並不是一部這樣的電影。但若你願意在靜謐中等待、在緩慢中傾聽,它將回報你一場情緒深處的挖掘旅程。

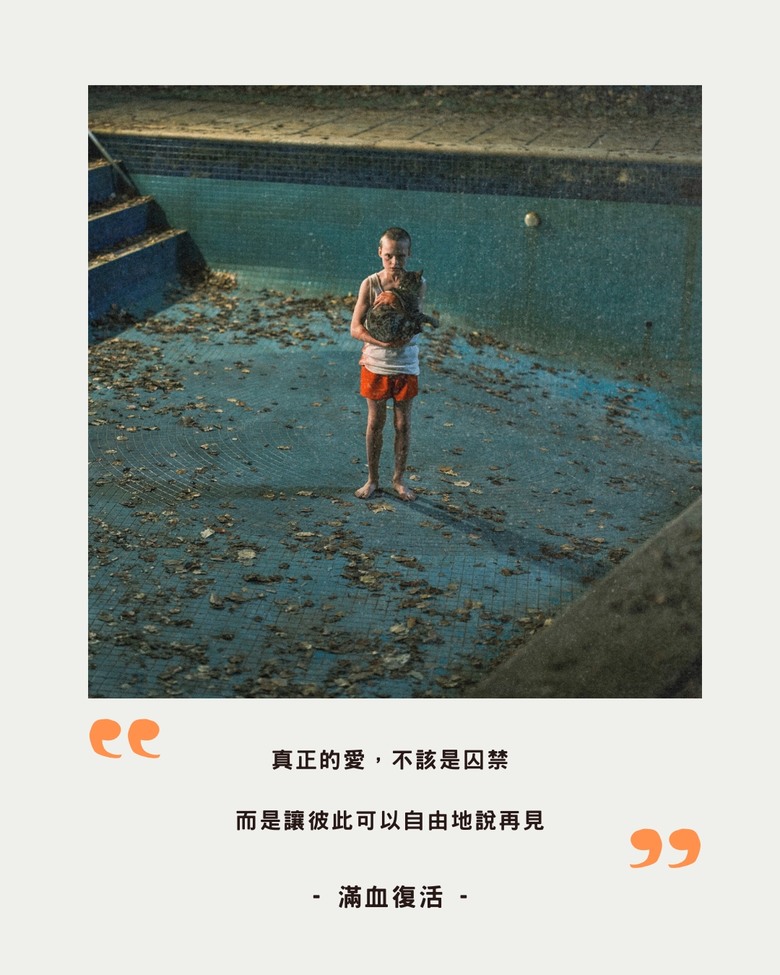

這不只是帶她回來的故事,而是我們是否有勇氣放手,斷開那個以圓形之名包裹的執念,放掉所逝之人的試煉。因為真正的愛,不該是囚禁,而是讓彼此可以自由地說再見。

Bring Her Back,是帶回女兒?還是帶回那個曾經是優秀的輔導員工、溫暖的母親?答案也許只在靜躺於圓圈泳池裡的母女身上。

•