⚠️ 本文無劇透

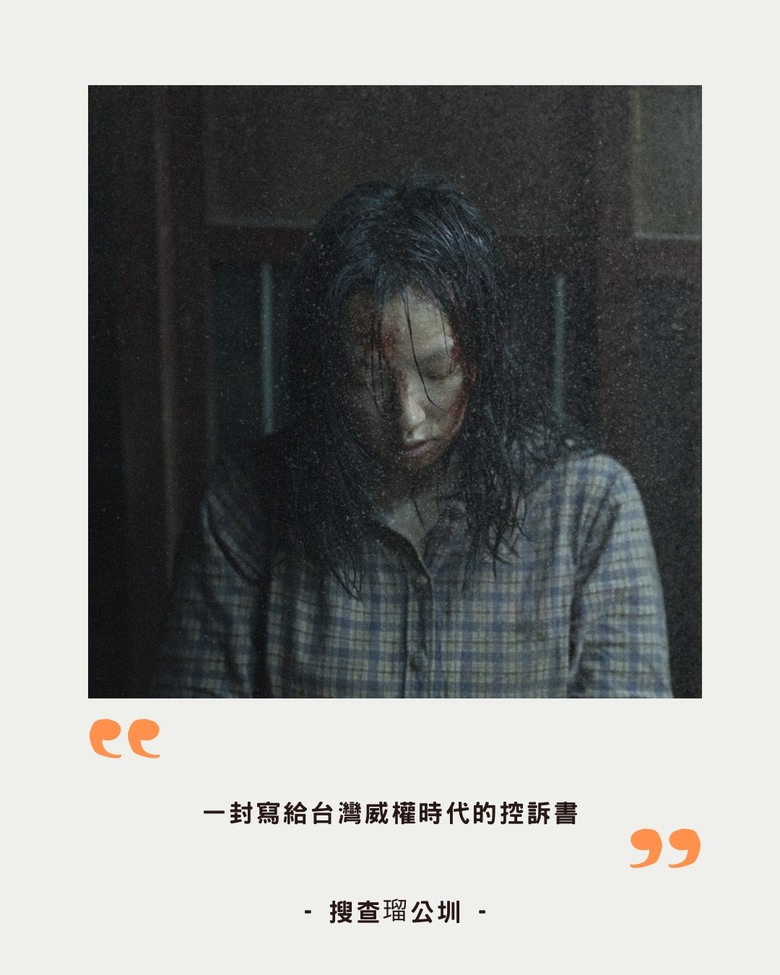

改編自1961年轟動一時的「瑠公圳分屍案」,《搜查瑠公圳》不只是一起謎團待解的兇殺案電影,更像是一封寫給台灣威權時代的控訴書。導演選擇將敘事分為兩條平行線,一線走懸疑推理,一線探入人性與體制交錯的灰色地帶。整體氛圍處理得相當成熟,無論美術還是攝影都成功營造出六〇年代的張力與壓迫感,雖未臻完美,仍是一部值得走進戲院支持的誠意之作。

•

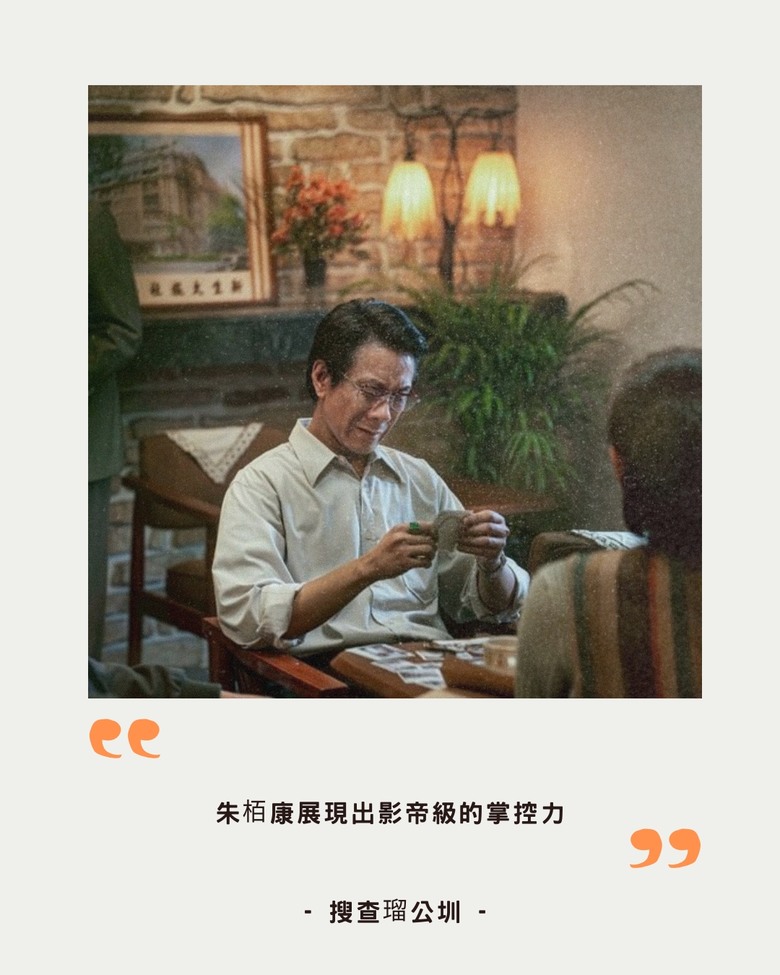

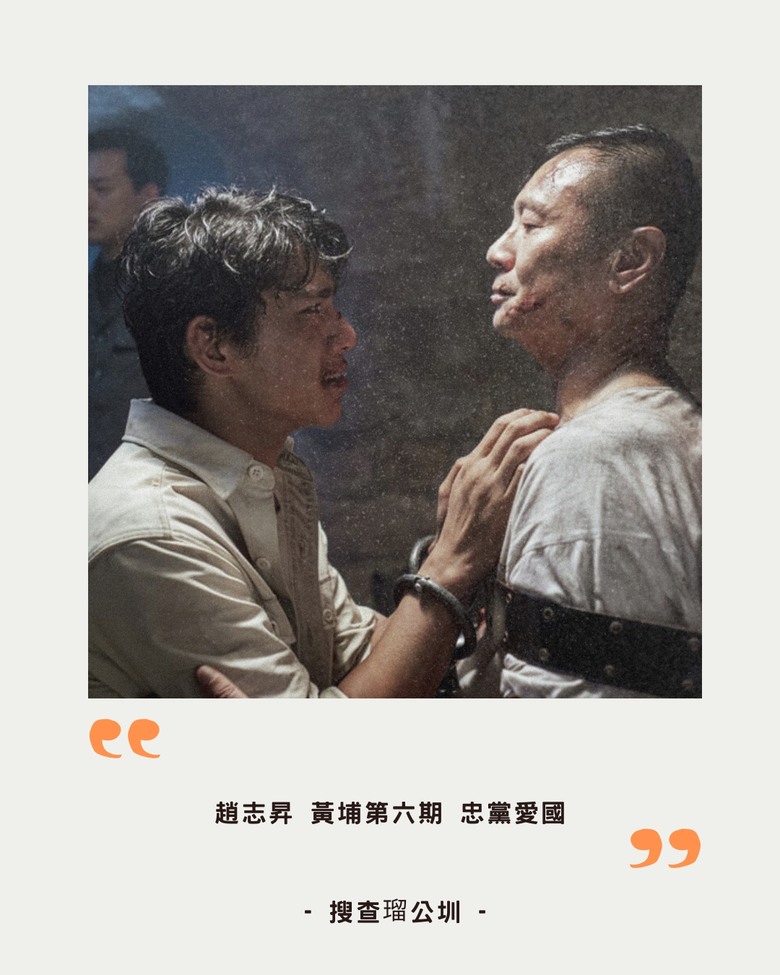

在表演層面上,張世、姚淳耀與朱栢康三位演員構築了電影的三角重心。

張世自《餘燼》以來再次交出令人動容的角色詮釋,飾演黃埔出身、忠黨愛國的將軍趙志昇,那股筆挺的腰桿與近乎沉默的悲壯,似乎就是那個時代的縮影。姚淳耀則以邪魅與張狂,在有限戲份中壓縮出令人窒息的壓迫感。至於朱栢康,則幾乎可稱為後段劇情的壓軸王牌,一出場就將電影情緒推升至另一層次。才剛以《破•地獄》奪下香港金像獎最佳男配角的他,在此片的表現更展現出影帝級的掌控力,是本片無庸置疑的MVP。

反觀朱軒洋與吳卓源,雖非演技不佳,但角色被劇本所限或被調整,加上整體造型、語氣與服裝過於現代,使得角色與時代背景略顯脫節。原本設定中應該能擦出火花的搭檔組合,卻因戲份調度與角色弧線不足而顯得黯淡,令人感到惋惜。

•

另外,張世與朱軒洋的父子線本應成為情感核心,卻因節奏拿捏與角色定位的平衡問題,未能有效燃起觀眾共鳴。忠貞父親與叛逆兒子的對決,最終成了一場壓制與掙扎的拉鋸戰,但遺憾的是,這股情緒未能真正落地。

電影最大的魅力,來自它對歷史事件的再詮釋。1961年的瑠公圳分屍案,是台灣戰後第三起公開報導的分屍案件,也是最具政治色彩的一樁刑案。案發五十餘天來連日上報,牽動的不只是輿論,還撼動了一位將軍的人生,真實歷史中的柳哲生,最終被迫退役,轉而創辦現今位於高雄的百樂冰淇淋。而電影中,這段歷史被巧妙置入,將將軍「想開冰店」的無奈與幻滅,變成歷史的回音。

•

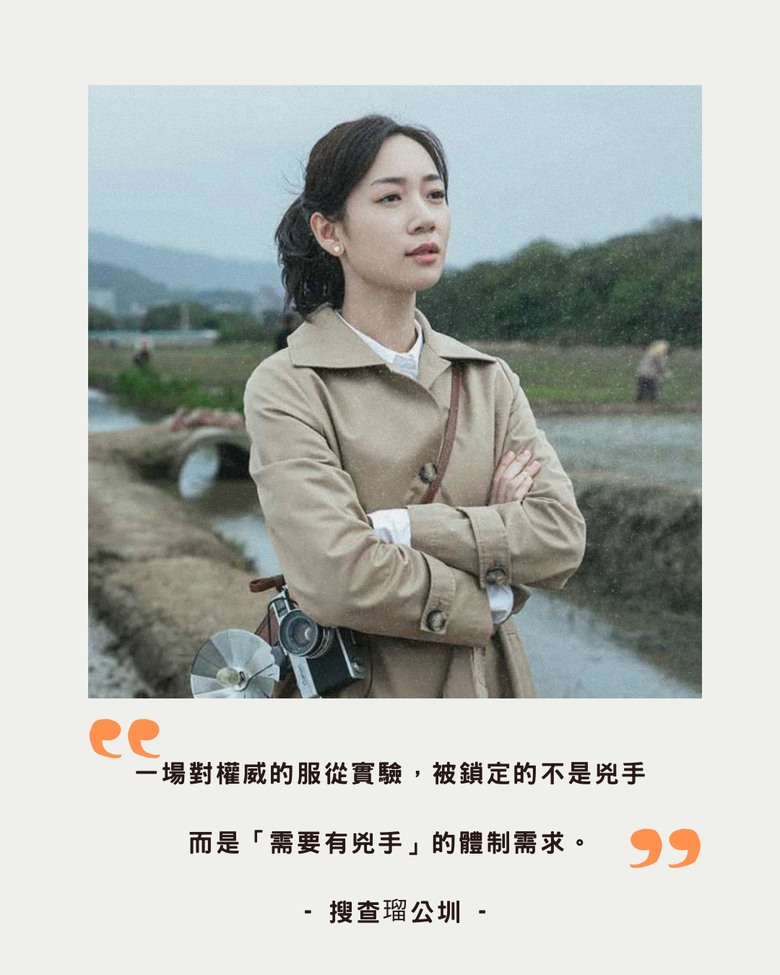

更重要的是,《搜查瑠公圳》並未回避當時政治與司法之間的灰色地帶。在那個黨國媒合一、體制高壓的年代,司法淪為工具,刑求與栽贓成了日常。劇中所謂的「辦案」過程,其實是一場對權威的服從實驗,被鎖定的不是兇手,而是「需要有兇手」的體制需求。

每個角色的行動都有立場,而他們的惡與無奈,往往難以一筆定論。這正是電影最值得稱許的地方:不將角色簡化為工具,而是讓他們以時代之名,被逼上各自的懸崖。

•

《搜查瑠公圳》不是一部完美的電影,但它完成了一次勇敢的歷史回望。它用一則血腥命案提醒我們,水若太清,終將無魚;而當「羅織入罪」成為司法常態,真正的正義,或許從不再現身過。

最後一幕的片尾片段,卻在語境上形成某種鏡像呼應,無論是在哪個年代,制度從未真正審判自己,倒是一次次審判了那些「不合時宜」的人民。

但最後的新聞案件,看起來明顯是在影射李師科案件,只是兩者相差了約20年.....

最後結論,潘儀君不管時間經過多久,都是我的女神。

|評分|

🟡 3顆星【普評】有興趣可進場

•

「觀影的樂趣,在於能獨自冥想那片刻。」

追蹤茶太郎 IG:@movie_chataro0722