老實說,我一開始會注意到《在虛無與無限之間》,完完全全是因為它的書名——太美了。不只像在說一場科學思辨,也像是一首關於生命的情詩。

買書的當下,我其實沒有太多期待,只是單純對那句話著迷:「我們存在於虛無與無限之間。」可是讀下去的過程,卻讓我一路驚喜,甚至驚艷。

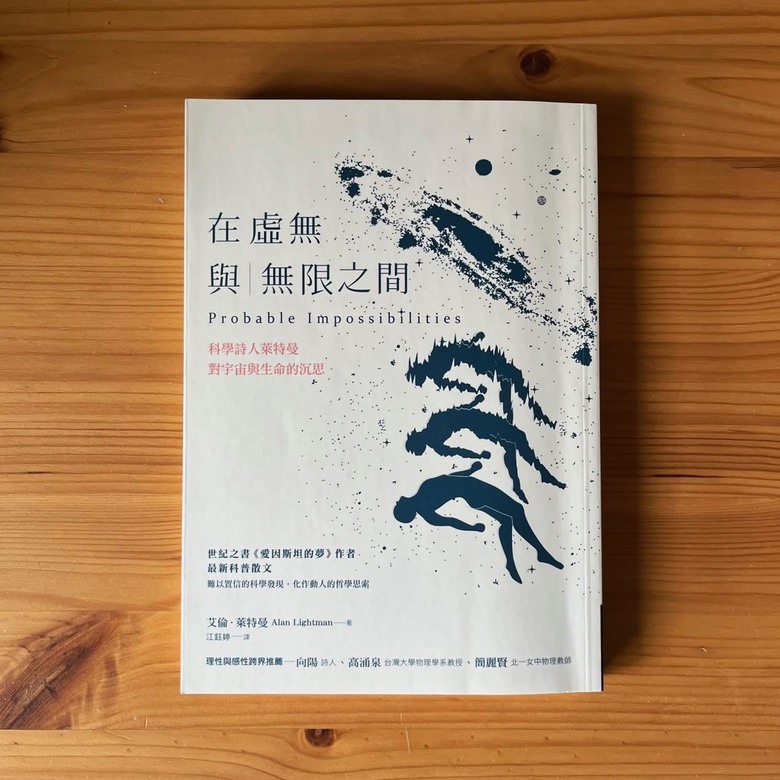

這不是一本「照本宣科」的知識科普書,而是一位兼具小說家與物理學家身分的作者——艾倫・萊特曼(Alan Lightman)——用詩意又極具洞察力的筆,帶我們重新審視「存在」這件事。

當科學成了浪漫的語言:耳蝸裡的豎琴

在〈微笑:我們知道的,以及我們無法知道的〉這一章,萊特曼用一場偶遇開場。他描述一位男人與一位女士在音樂會的邂逅,聲音、眼神、氛圍……看似普通的場景,卻在他的筆下被科學細節點亮。

他寫女人說出「哈囉」的瞬間,是怎麼透過空氣振動傳進耳蝸,「不同粗細的細絲穿過這個基底膜,如同豎琴上的弦。女人的聲音正在彈奏這把豎琴。」

看到這段時,我真心愣住。這還是我熟悉的物理嗎?那麼冷靜嚴謹的學問,竟然可以這麼溫柔。

在混亂與秩序之間,我們找到了美感的甜蜜點

另一個讓我愛不釋手的章節是〈為混亂辯護〉。

這一章從藝術談起,延伸到物理與心理學。他觀察到人類對「過度秩序」會感到厭倦,對「過度混亂」則會感到不安,最讓我們感到驚喜與吸引的,是那個「剛剛好的混亂」。

他說他的妻子是一位畫家,總會在畫布角落潑灑一點不對稱的色彩,好讓畫面「失衡」。這種不完美反而更迷人,就像我們在音樂裡尋找轉調的驚喜,在電影裡期待劇情的轉折。

萊特曼將這種人類的感受連結到宇宙運作的方式,說:「如果沒有這些變化,我們便無法分辨出這一刻與下一刻。宇宙就會永恆地成為一張靜止照片。」

這一刻我真的被震撼了。我們以為的「混亂」,其實是宇宙賦予生命的動力。

什麼是心智?它又從何而來?

在〈意識的片刻〉這章中,他問了一個大哉問:「我們為什麼會有心智?」

這個問題是哲學與神經科學交叉地帶的經典議題,但他講得一點也不艱深。他以「有自我覺察的心智」為出發點,從嬰兒對鏡子的反應談起,說明我們什麼時候意識到自己是「我」,不是別人。

他說,人類是極少數能同時想像過去、現在與未來的生物,而這種時間感與自我感,可能是我們心智的核心。

這一章讀完,我開始重新看待自己每天腦中那條聲音線——我們是怎麼開始和自己對話的?又是從哪一刻,覺得「我」是獨一無二的存在?

當我們談論「上帝」時,我們在談什麼?

在〈上帝與不確定性〉中,萊特曼帶領我們進入科學與信仰的交界處。

他不打算「證明」神是否存在,而是談論我們人類為什麼會需要「上帝」這個觀念。在面對不可預測、無法控制的現象時,信仰往往是人類賦予混沌秩序的一種方式。

他提出:如果宇宙有一個開端,那麼「起點」是什麼?如果萬物都遵循某種法則,那法則從哪裡來?

這些提問不需要你是宗教信徒,也能引發無盡思考。

關於外星生命:宇宙裡的一粒沙

到了書末幾章,萊特曼開始談論地外生命的可能。他提到根據目前的觀察,宇宙中「可居住行星」的比例其實不低,但真正能孕育出生命的情況,卻是極度稀有。

他用一句超有畫面的話說明:「如果戈壁沙漠代表宇宙所有物質,那麼生命體只會是其中幾粒沙。」

這個比例是「十的十八次方分之一」。我們的存在,真的非常不尋常。這種不尋常,不是讓人害怕,而是讓人敬畏。

讀完後的感想:生命是一首還在寫的詩

我常覺得,一本真正好的書,不只是讓你「學到東西」,而是讓你「看東西的方式」改變了。

《在虛無與無限之間》就是這樣的書。它讓我開始在日常中觀察那些我以為理所當然的現象——聲音的傳遞、思緒的流動、混亂的美感、時間的進行方式,甚至一口呼吸。

讀完這本書後,我覺得世界變得柔軟了,也詩意了。