英國小學校長寫給學生的一封信在網路上瘋傳

英國一所小學在考試成績單中,附上的寫給全體學生的一封信,在社群網站上瘋傳,並且上了全國報紙,它彰顯了教育的真諦,是尊重多元的社會與個人價值,切勿用分數來決定學生的優劣。

英國蘭開夏的(貝勒福特)小學,充分體現了它標舉的教育宗旨,它以愛心作校徽,校訓是(學習愛、愛學習)。

學校最近發放的成績單內,附了一封校長的信,她慰勉小朋友在考試週期間的專注和努力,現在結果出來了,她希望小朋友瞭解,考試成績不盡然能夠顯現出每個人的獨特性。因為出考題的老師,無法像班導或是家人一樣,每天和小朋友相處,對他們有足夠的認識,所以他們不知道某些人或許成績不好,可是他是一個貼心、仁慈、值得信任的人,他們不知道,很多小朋友會兩國語言,會彈奏樂器或是跳舞畫畫。他們不知道有些小朋友很熱心助人,是同伴中的開心果,也不知道他們會寫詩、寫歌、是說故事高手或運動健將,有得時候還會在放學後照顧弟弟妹妹。他們不知道,小朋友每天都很努力,所以校長希望小朋友知道,分數只代表了一部分,不能代表一切。他勉勵小朋友接受自己的分數,但是要記得人可以有許多不凡的方式。

校長否認他的意思是測驗成績一點都不重要,只是想要鼓勵學生建立正確的人生觀,努力耕耘、享受收穫,學校追求的就是在基礎教育階段,培養學生獨立、自信和學習能力,為他們夏衣階段的教育,奠定基礎。

=======

反觀台灣?

這大概是外國人比亞洲人強的地方, 華人家長始終參透不了的道理

Loompster wrote:

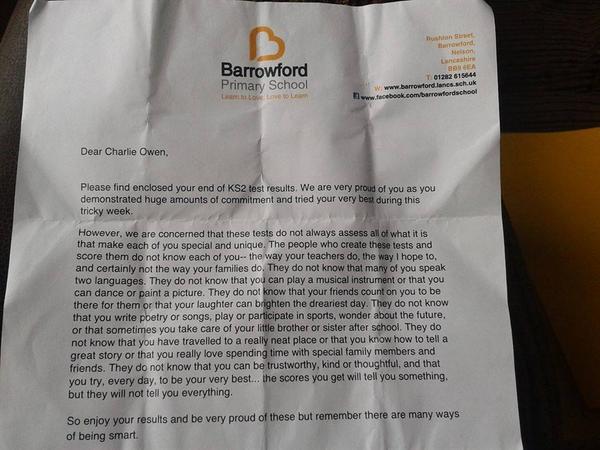

想看信的原文是在說什...(恕刪)

之前有看到...圖片在下面

另外以下為某部落格的文章, 也是圖片出處

幾年以前我在一篇講英國教育差距的文章裡看到一句話。在談到教育成效比較低的地方時,「教育是國家未來的根本」,文中這麼說,「而教育的缺乏會讓年輕一代無法在未來發揮他們的潛能」。我看著這段說透歐洲國家教育核心概念的文字,當台灣一致的在追尋每一個學生的高分和為學校志願搶破頭的時候,他們擔心的卻是落後地區的學生潛能無法徹底發展。我想了好久好久。

教育不就是要讓每個人充分的發展自己的潛能嗎?去年有一個報導講到一個台灣出生的人,在溫哥華念完商之後決定要自己做商業攝影,然後一路發展從加拿大到倫敦,最後連法拉利都找他拍照的故事。回應裡面有人說因為國外的藝術教育比較好,也不乏說因為家庭好才有錢出國的酸民。

我印象最深刻的,是在那篇報導裡,當記者問他為什麼要做這些事的時候,他回答「因為想看自己的極限在哪裡」。我覺得這根本不是有沒有錢的問題,有大資產的人可以做大挑戰,只有小資產的人也可以有方法的發展自己。成功前可以支配的資源支出是一條線,自己的潛能則是另外一條,我們應該竭力追尋的,就是這兩條線的交會點。

這其實也是教育問題,大部分的事情探討到最後總會是教育的問題,不論是經由政策或是家長心態的改變,在一個愈不填鴨,愈開放的環境裡,一定會有愈多頂尖的人物被塑造出來。那些在選擇填充簡答題之間掙扎的,可以找出自己的一條路;那些絕頂聰明的,則能更加的大鳴大放,真正的「reach the top」。而非像現在的台灣主流環境,只能不停的生產平庸的,「mediocre」的人才。

因為當教育環境開放,學生也理解到成功不只有一個辦法的時候,他們就能懷抱著各自的才能,自由的在其間奔跑揮灑。我們這些已經定型的「大人」應該要記得,孩子們的潛力是無限的。

=======

此文說的比我好多了~

內文搜尋

X