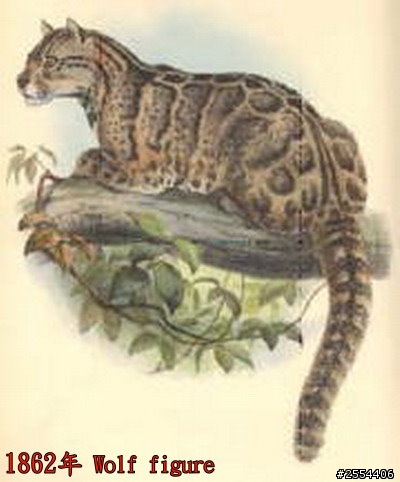

其實對研究者而言,台灣雲豹始終是個謎。從來沒有活體照片或圖像可資參考,更無法證明原住民看見的就是台灣雲豹,連其特徵與定義,仍依賴著一八六二年英國人斯文豪(Swinhoe)所著的「台灣哺乳類志」中簡單的描述。

研究雲豹超過十六年的弘光科技大學通識教育中心助理教授張簡琳玲,去年與美國國家癌症研究所(National Cancer Institute)細胞組多樣性研究室合作,在國立台灣博物館所謂的「台灣雲豹」毛皮上,採取DNA進行種源檢測,其中一個樣本被認為可能是台灣雲豹,初步結果支持台灣雲豹族群曾經存在的論點。

張簡琳玲解釋,雲豹有四個亞種,台灣雲豹是其中之一。由於美國國家癌症研究所已採集到三個亞種的DNA樣本,她把六件樣本送去化驗,僅兩件有反應,一件被認為基因來源接近於中國,另一件與其他三個亞種比對,十分不同,令研究團隊相當興奮,惟是否牽涉到個體變異、遺傳差異等因素,仍有待後續研究釐清。

事實上,台灣最後一筆野外雲豹的資料,出現在一九八三年。

當時東海大學環境科學中心研究員張萬福,在一個原住民獵人的陷阱中發現死亡的幼豹,美國貓科專家羅彬慈(Rabinowits)在二十年前來台研究,並於論文中引用了一九八三年的發現。

而羅彬慈推估,台灣雲豹可能存在林相完整的南部大武山與中部的玉山、花蓮玉里野生動物保護區與南投郡大山區一帶。

於是屏東科技大學野生動物保育研究所在大武山區、農委會特有生物保育研究中心在中部山區,從九十一年開始,分別展開為期三年的研究調查,今年即將劃下句點。

負責此項研究的屏東科技大學研究員姜博仁說,過去二年半來,他們於大武山自然保留區與雙鬼湖原始林裡,在五百多個點裝置自動照相機或露宿偽裝觀察,但毫無所獲,只有在樹上與山羌身上發現疑似的爪痕,卻無法證實是台灣雲豹抓傷的。農委會特生中心的田野調查,也沒有任何發現。研究團隊近日已把所有攝影機收線下山,開始整理並撰寫報告,預計十一月出爐。

沒有看到台灣雲豹的蹤影,姜博仁認為有兩種可能,一為台灣雲豹恐已消失,一是即便存在,但因所剩的個體相當少,是否能繁衍下去也令人懷疑,牠們只能在近親間進行交配,將衍生品種劣化與健康問題。

雲豹屬「雨傘」動物,一定要有廣大的覓食空間及足夠豐富的獵物才能存活,如果撇開地形變化、環境改變不說,姜博仁認為,理論來說,台灣至少可以養活十對以上的雲豹。根據國外研究報告,一對雲豹需要四十平方公里的活動空間,大武山廣達四百多平方公里,他們觀察到台灣獼猴、山羌、藍腹鷳等,足夠供雲豹獵食存活。

特生中心助理研究員劉建男說,根據國外的慣例,單一物種超過五十年未見野外存活紀錄,才會宣布為滅絕物種,因此即使台灣雲豹已有二十一年沒有正式的野外紀錄,物種存續成謎,但研究人員不會放棄,未來仍會繼續觀察,希望有朝一日能夠在山林間,記錄到台灣雲豹的蹤影。

/////////////////////////////////////////////////////////////

有沒有發現苦苦追尋雲豹蹤跡的人跟你說:其實對研究者而言,台灣雲豹始終是個謎。從來沒有活體照片或圖像可資參考,更無法證明原住民看見的就是台灣雲豹,連其特徵與定義,仍依賴著一八六二年英國人斯文豪(Swinhoe)所著的「台灣哺乳類志」中簡單的描述。(如果1862年這位專家曾在台灣的深山待過?他真的看過雲豹?)

在國立台灣博物館所謂的「台灣雲豹」毛皮上,採取DNA進行種源檢測,其中一個樣本被認為可能是台灣雲豹,初步結果支持台灣雲豹族群曾經存在的論點,惟是否牽涉到個體變異、遺傳差異等因素,仍有待後續研究釐清。(與已知的其他三種亞種不一樣,它就是台灣台灣雲豹?這太不負責任了吧! 它可以是任何的動物,更別說個體變異、遺傳差異等因素 )

事實上,1983年的所謂"死亡台灣雲豹幼豹",只是某研究員的宣稱,話說研究員看到幼豹屍體而毫無作為,實在是令人難以相信的事,這是台灣生物界百年來的大發現,更烏龍的是某位所謂美國的貓科專家把這個發現幼豹的消息引述在他的論文中。 重點就是,根本沒有所謂的幼豹屍體。

其實,這種質疑的聲音,不是我提出來的,反而我覺得應該是當初苦苦追尋雲豹的人的反思。

誰有那麼多美國時間去翻查那些歷史文獻和資料,一定是當初追尋雲豹蹤跡的研究者,當初也是抱著雲豹存在的論述在追尋雲豹,這些學者們也許也都在山中渡過了多少青春,試想,如果您是其中一個研究學者,你會去否定所追求過的夢想嗎?

所以,最近期的研究用"滅絕" 來形容台灣雲豹的狀況,似乎兩全其美,皆大歡喜。(理想派)

還有一小部分的研究者,他還願意講出別人不喜歡聽到的聲音,目的也不是完全否認雲豹存在,而是提醒人們,該質疑什麼事情。

doggy109 wrote:

臺灣博物館還在展臺灣...(恕刪)

丹大八林班菜農(漢人)也說他看過雲豹,目擊時間發生在晚上;仁愛鄉有原住民打獵時,胸口被抓出一排豹子的爪痕,南投縣農業局人員告訴我,該原住民描述「臥在橫木,像狼犬一樣大,身上有巴掌大的龜紋」。

特生曾透過我帶路,向魚池鄉民(漢人)借到一隻「祖先留下來的雲豹標本」,個體和該中心原先向魯凱族(來義)借來展示的那隻差異很大,前者色澤深、體瘦、尾長,後者體態完全相反,顯然是不同亞種。不過魚池鄉那隻送到埔里整理時,作標本的老師傅說:這隻我認得,那是20多年前進口的。至於魯凱那隻,特生老師有此一說:早在日據時代就有進口雲豹皮的紀錄。

另外,記得美國一位專家也進去大武山區監測好一段時間,但無雲豹存在跡象。

台灣還有雲豹嗎?特生前副主任彭國棟曾告訴我說,以牠的強勢(指無天敵和敏捷),如果說牠絕種,他會「百思不得其解」。監測不到,是技術條件問題,雲豹為夜行性,且多在樹上活動,紅外線照相當然拍不到,也不容易找到腳印;某些貓科動物有掩埋排遺的習性。還是一個可能:台灣壓根兒就沒這東西 。

僅供參考。我要上班了,晚上如有時間再討論,順便找找以前拍的影像。

以上取自網路論壇資料

doggy109 wrote:

臺灣博物館還在展臺灣...(恕刪)

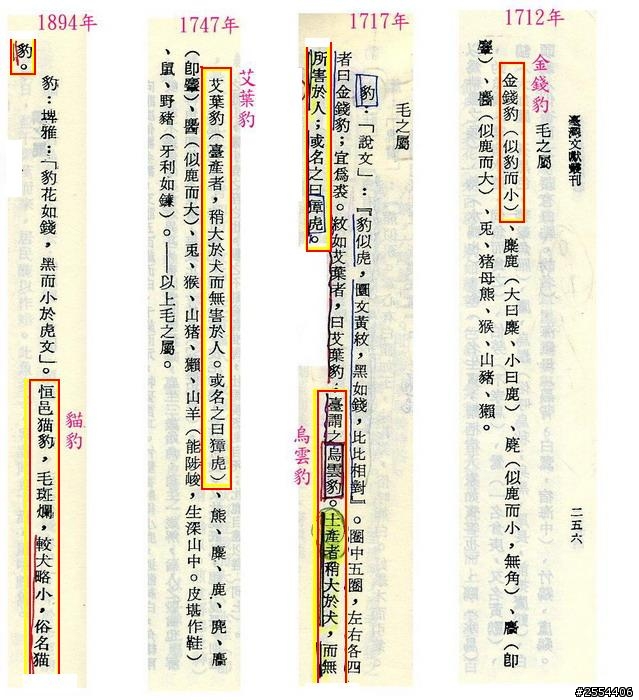

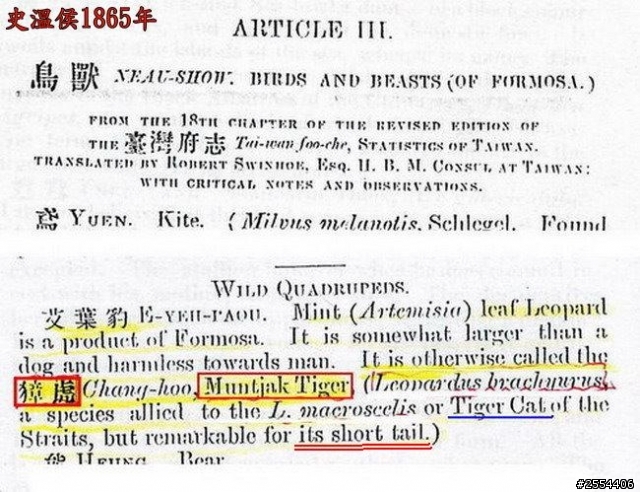

清代《福建通志》描述台灣雲豹為:「色黃而 間以黑點。」,周鍾瑄修《諸羅縣志》則說:「紋如艾葉者,曰艾葉 豹;台謂之烏雲豹。土產者稍大於犬,而無所害於人,或名之曰獐虎 。

1.指1712年《重修臺灣府志(周志)》所稱「似豹而小」之「金錢豹」?

2.指1717年《諸羅縣志》所稱「稍大於犬」之「烏雲豹」?

3.指1747年《重修臺灣府志(范志)》所稱「艾葉豹」之臺產者「獐虎」?

4.指1894年《恒春縣志》所稱「較犬略小」之「貓豹」?

自日領期起,學界主張有台灣雲豹存在的論述,

主要緣自一張像是雲豹(clouded leopard)的圖片(註1)與同時刊登的史溫侯1862年報告(註2)。【#111】

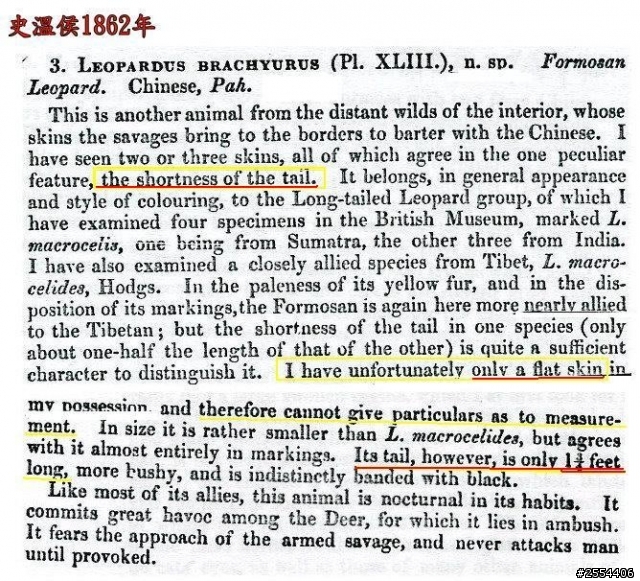

1.史溫侯1862年報告發表新學名「Leopardus brachyurus」的論點,

文中稱是與長尾的 L. macrocelis 相較,L. brachyurus 具有獨特的「短尾(the shortness of the tail)」特徵。

史溫侯在文中曾敘述他看到過兩、三張毛皮與獲有一張毛皮標本的情況。

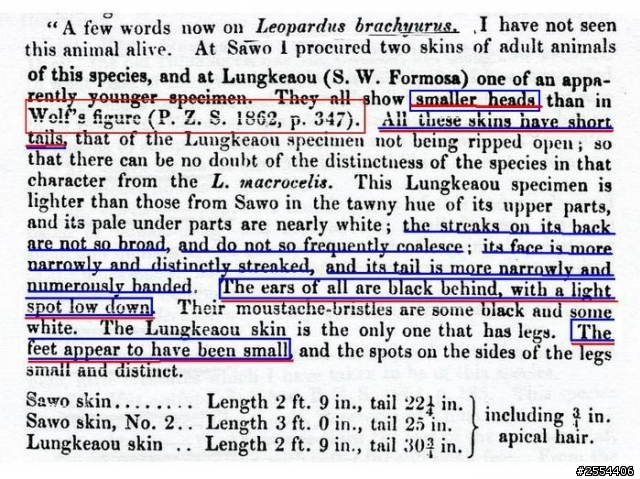

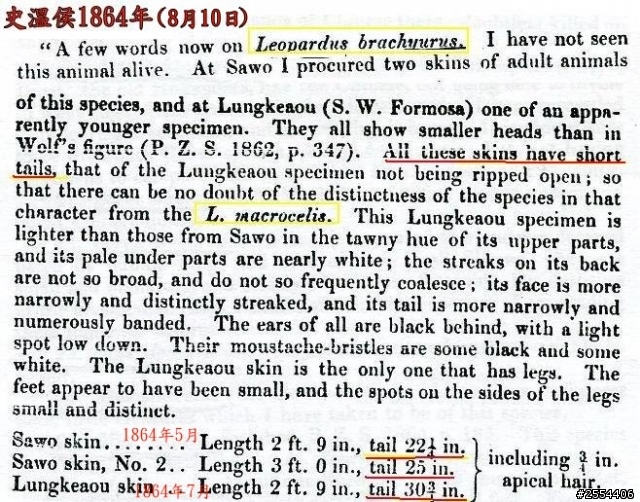

2.史溫侯1864年8月10日信函(註3)指出,

他未曾看到過活的個體,曾於Sawo(蘇澳)獲得兩件毛皮標本、一件得自Lungkeaou(大分註:應指現今恒春)【#112】,

史溫侯並於函中提出前揭三張皮毛體長與尾巴的測量值數據,並描述L. brachyurus「頭小(smaller heads)、尾短(short tails)、小腳(feet appear…small)」等特徵。【#115】

3.史溫侯1865年<鳥獸 NEAU – SHOW>(註4),

這篇文雖然是翻譯「台灣府志」性質,然,他對原文獻之「艾葉豹、獐虎」也加註自己的看法,

文中出現了1862年的學名「L. brachyurus」與「Tiger Cat of the Straits」等字詞。【#118】

4.史溫侯1870年報告(註5)

他捨棄自己原先命名的短尾(L. brachyurus)學名而改採用「Felis macrocelis (Temminck)」這樣的寫法,

史溫侯於文中並未說明其引為依據的三隻剝製標本取自何處。【#132】

綜上,史溫侯1862年報告與1864年信函相較,有未盡相符的內容,

因此,嚴謹來說,史溫侯只是曾經取得一件疑似雲豹的皮毛而發表〝短尾〞「L. brachyurus」

其後又依據三件疑似雲豹的剝製標本而將〝短尾〞「L. brachyurus」改為〝長尾〞「Felis macrocelis Temminck(註6)」。

依據史溫侯報告,並不足以證明台灣野外有雲豹的存在

因此,要據以再進一步討論是「短尾」或是「長尾」等個體特徵與亞種的意義是很有限。

以上資料來源http://nature.hc.edu.tw/vbb/showthread.php?p=334172#post334172

內文搜尋

X