“聲韻”這回事,麻煩的就是,往往不是一個字的聲音演化,而是一群字集體的演化。樓主從“雨”聯想到“予”也可以唸作/ho/,真的是太強大了。不過,我等畢竟不是專家。必須證明“予”所屬的這群字,曾經有過這種唸法。這就是上古/中古聲韻學研究的課題了。

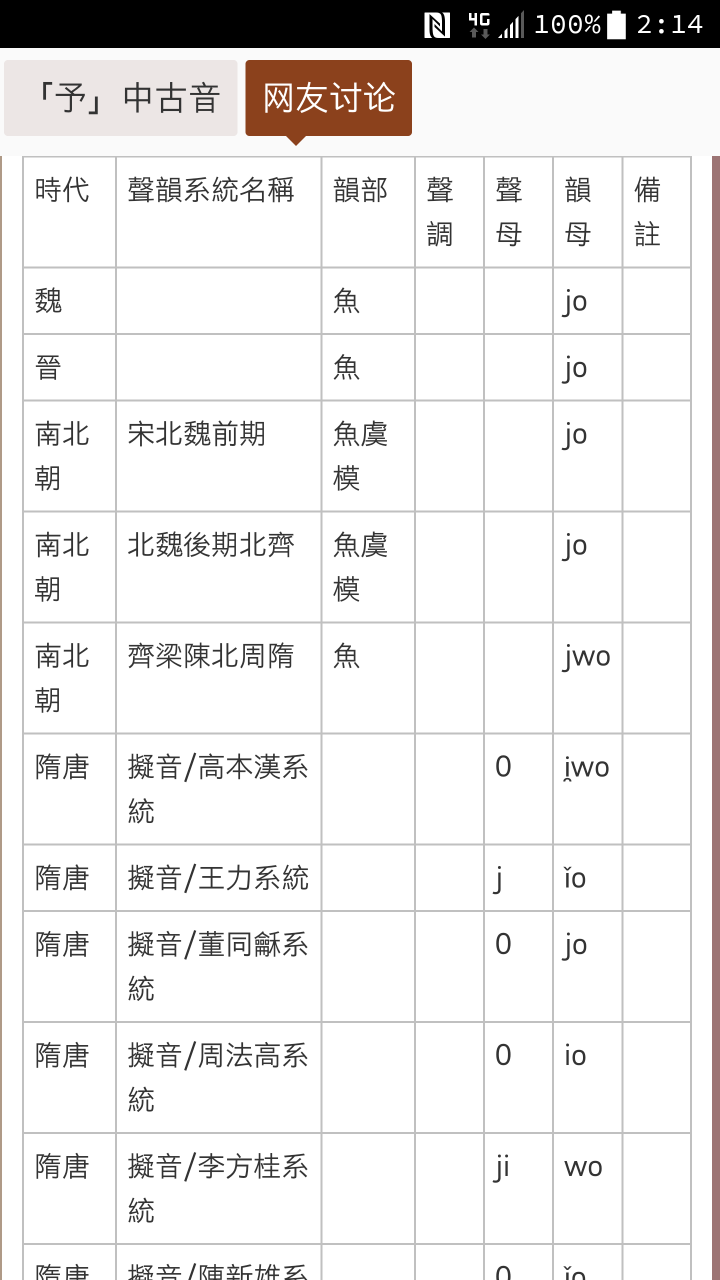

漢典裡,關於“予”的中古發音:

而/jo/和/ho/相差僅一步之遙。相信“台灣閩南語常用辭典”也是有作過考證的工夫。

cckm wrote:

為什麼一定要拉住「...(恕刪)

嘻嘻嘻... ...

十分敬佩樓主專注的精神。古代有“一字師”。我等平凡人窮一生之力能掌握一個字恐怕都沒有辦法哪。

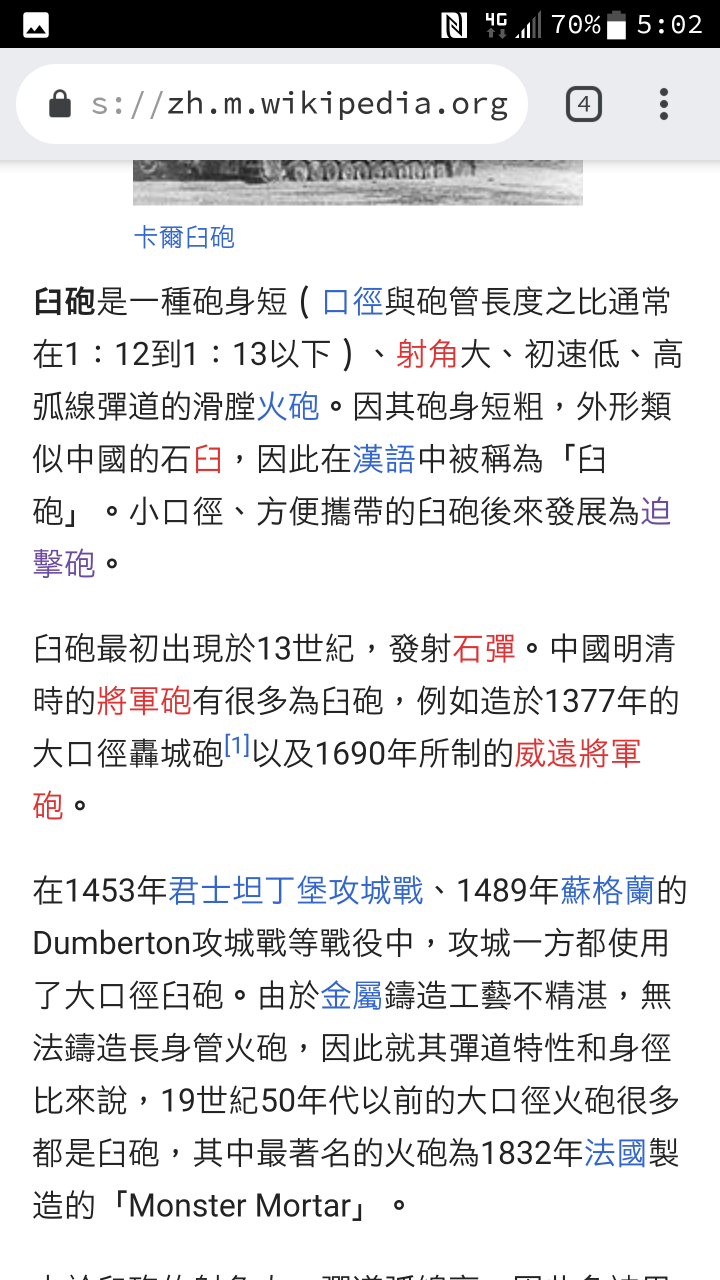

“迫”擊炮,先說它的由來。它的前身歷史悠久,13世紀即已可見--因其形名為「臼炮」:

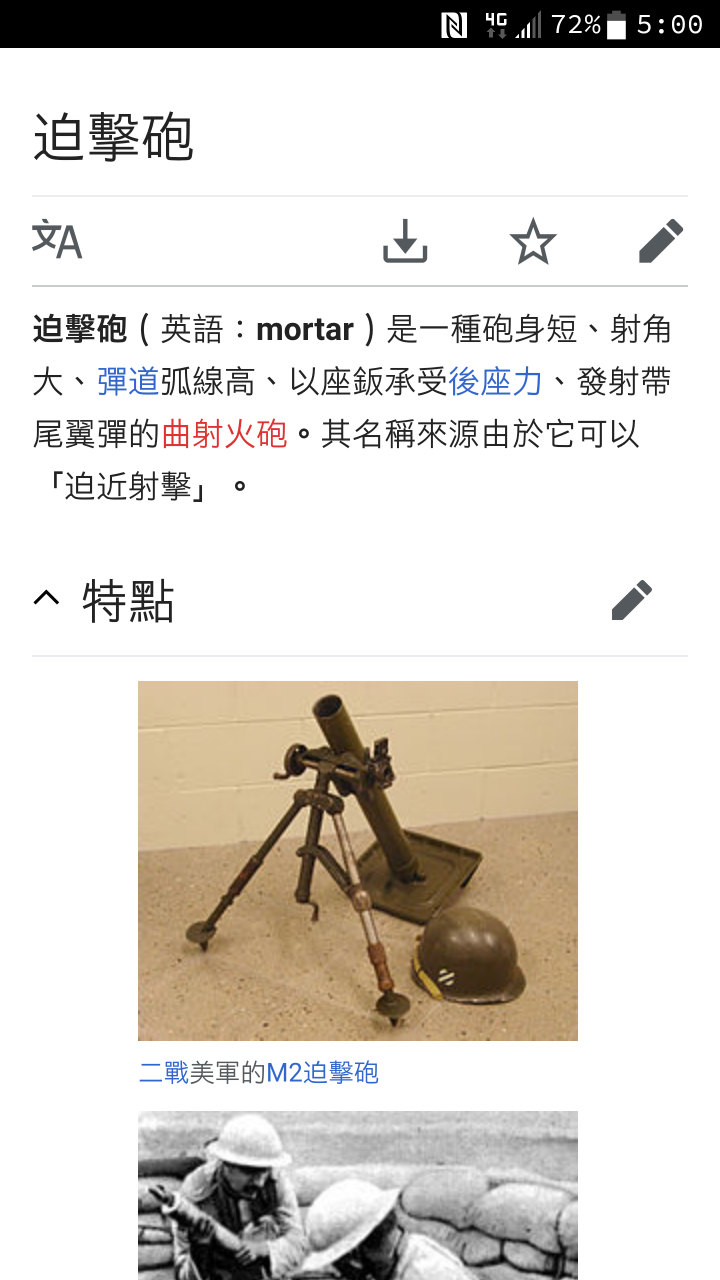

「迫擊炮」一詞正式出現,是20世紀初的事。“迫”非指“強制”,而是“近接”之義:

至於其唸法,劣者一直都很懷疑--因為劣者出身外省老兵之家,手足中亦有從軍者。從不曾聽過漢典的唸法。

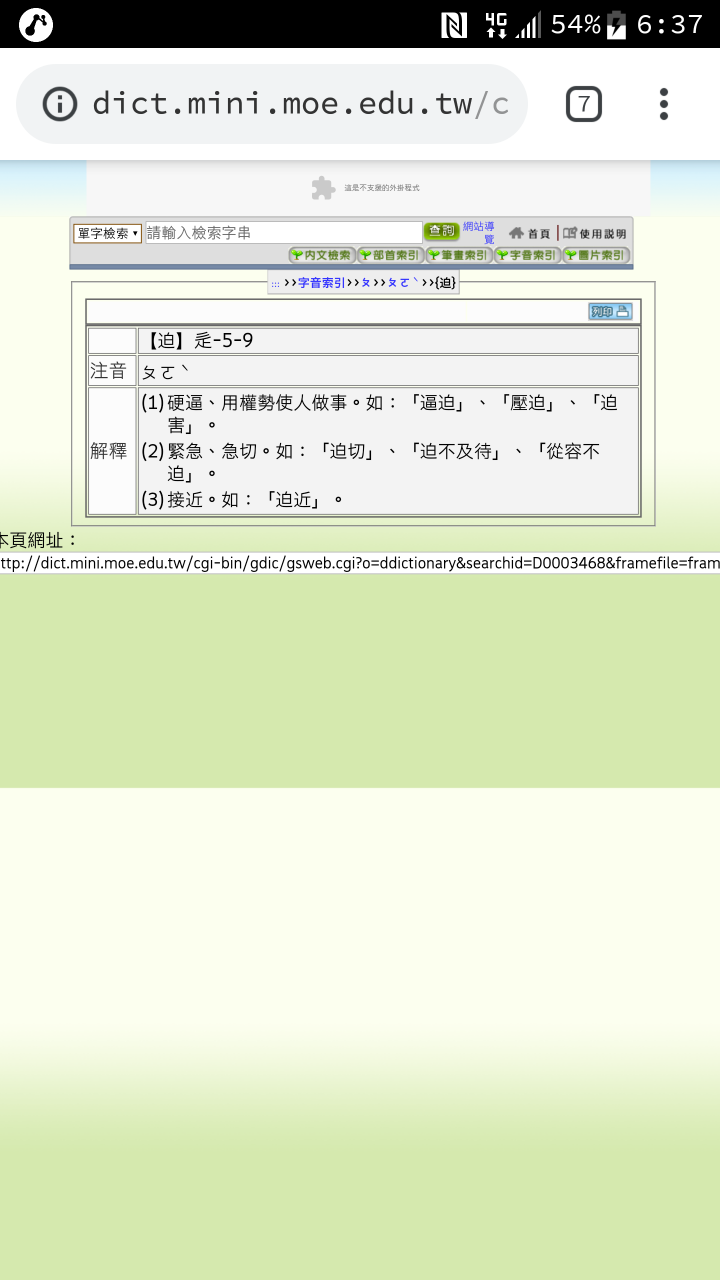

轉念一想:兩岸之間,經常出現同字異音的情況,例如:“樂色/拉機”、“瓜牛/窩牛”。一查《教育部國語小字典》,豁然開朗:

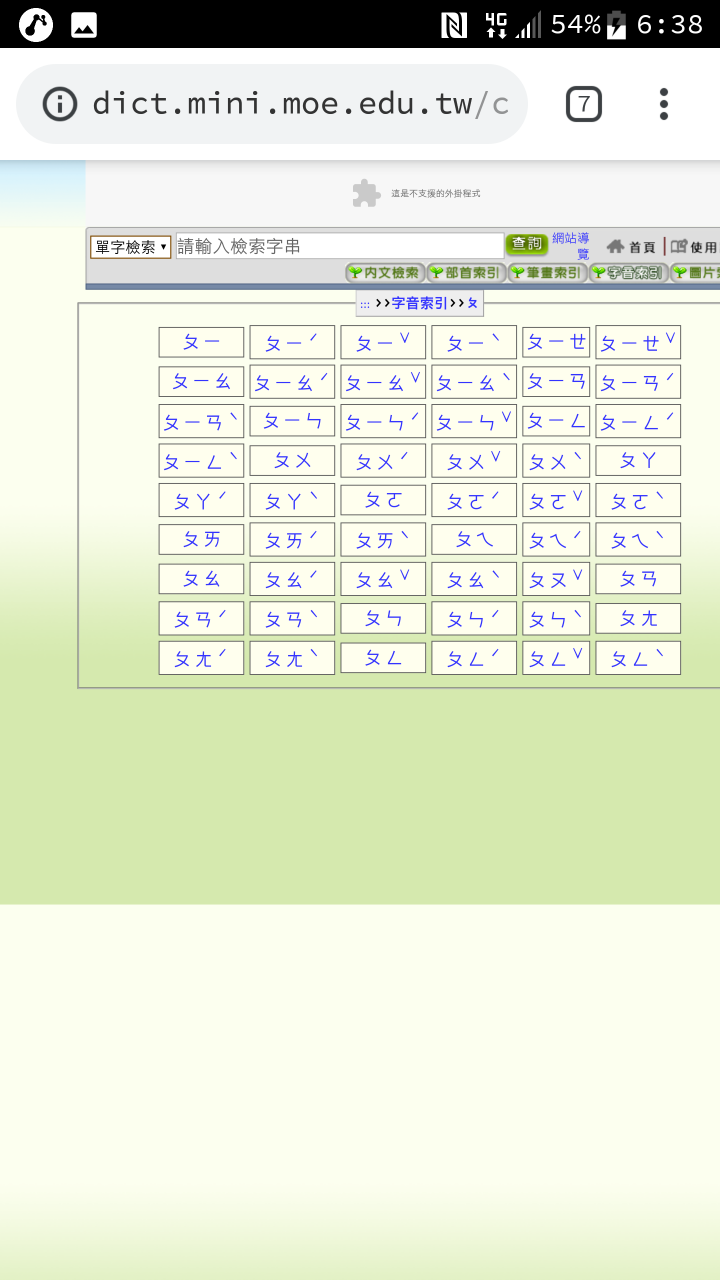

“迫”僅有一種唸法,而且,請注意看,台灣的國語當中,完全沒有這樣子(派--3聲)的唸法:

內文搜尋

X