![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/201712/mobile01-b24e77bb872de5f1c3681973a3fa3087.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202205/mobile01-008053bc4f0589e42749d50c26bcf631.jpg)

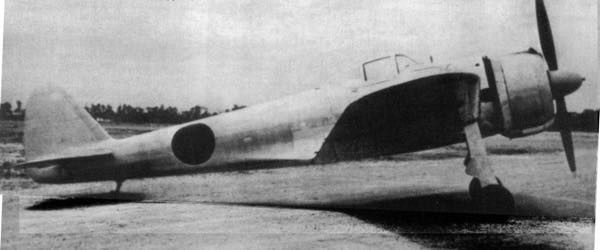

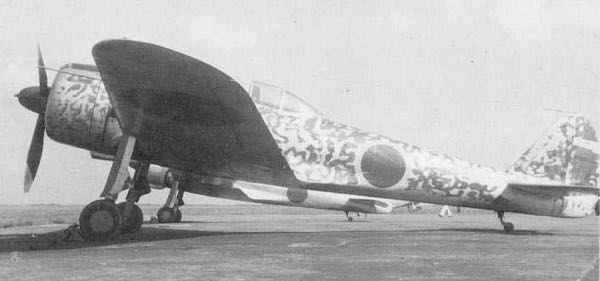

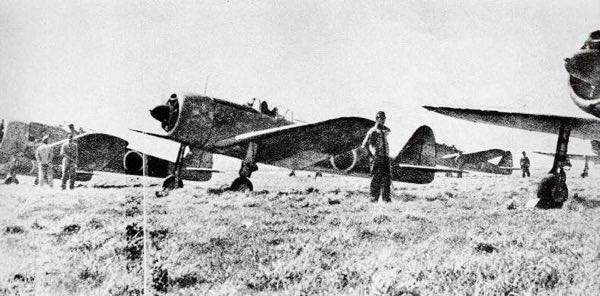

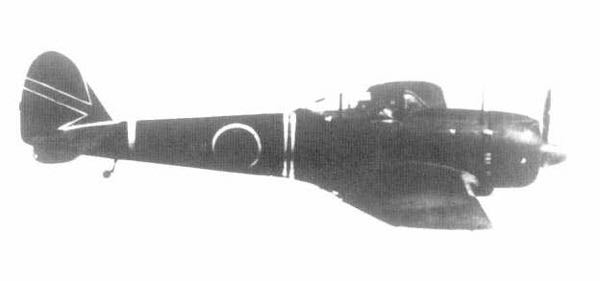

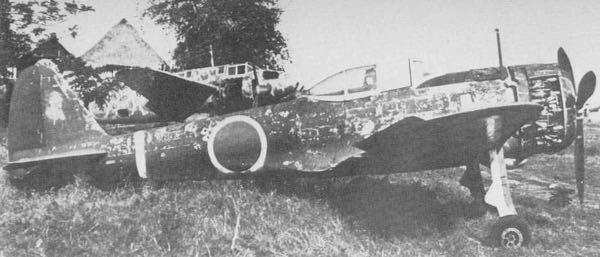

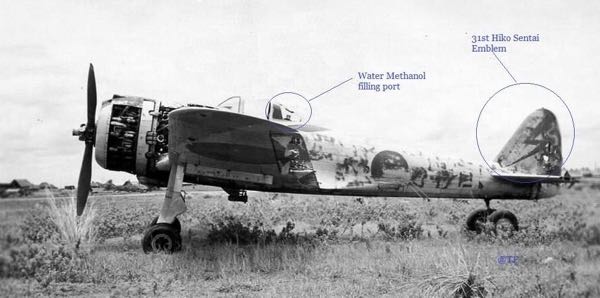

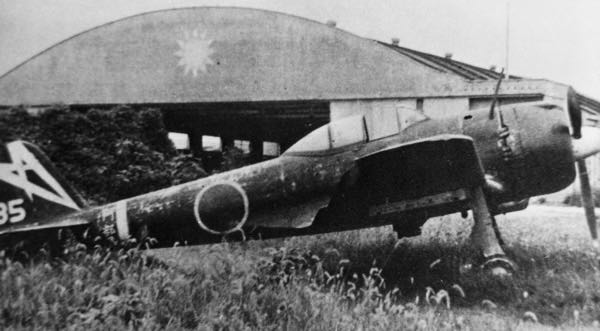

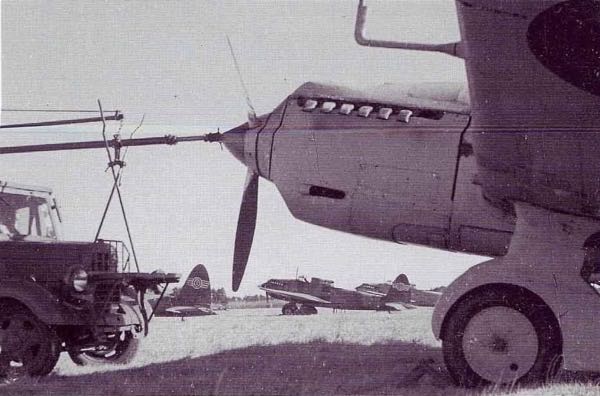

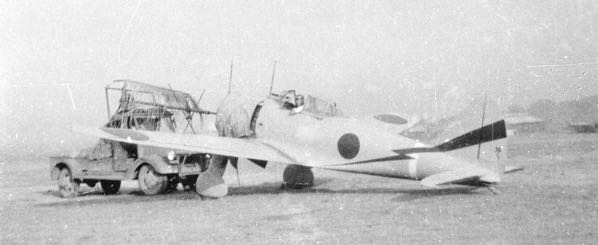

飛行第五四戰隊在1941年中以中島九七式戰鬥機(キ27)編成。1942年起派赴中國戰場,並於1943年起開始換裝一式戰二型(キ43-II)前期後型。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-016fc59648670d9bd8de7739cfdebcfa.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-1744333090d623364955fda41760f0ac.jpg)

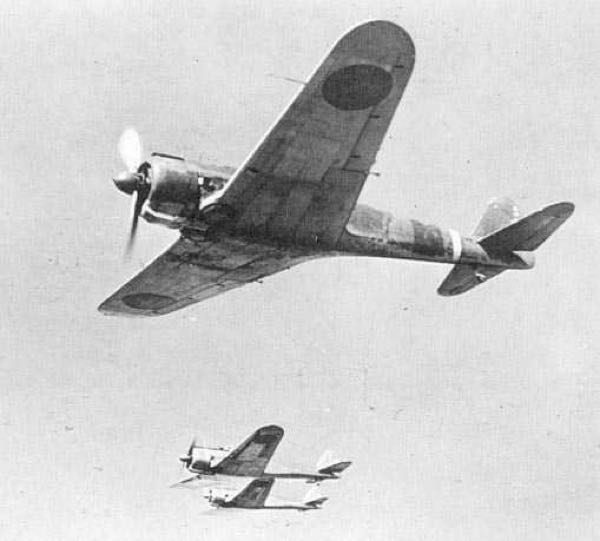

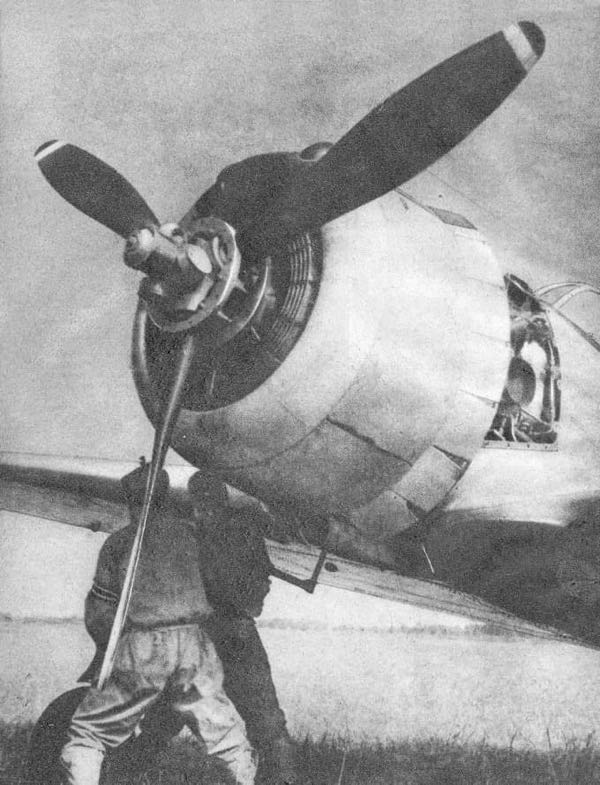

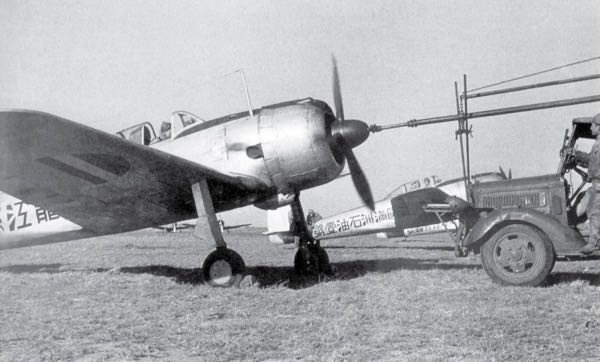

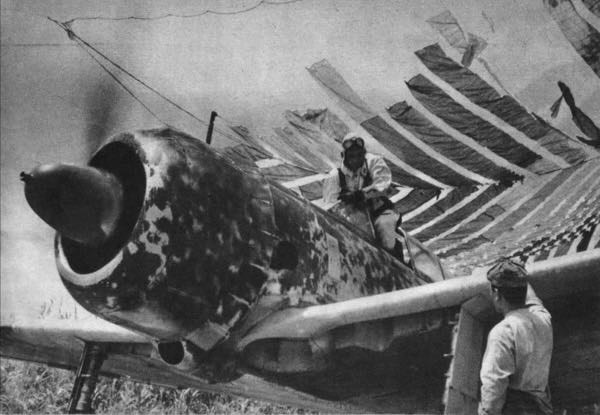

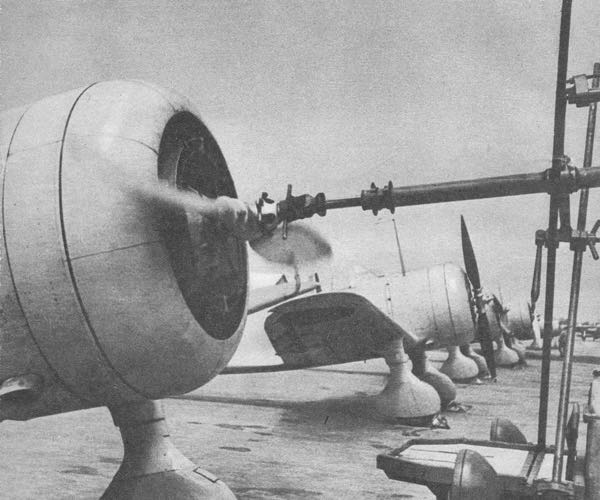

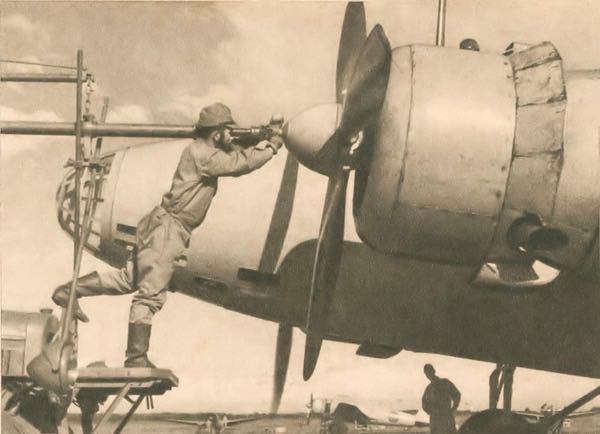

1943年四月底第一中隊派駐台灣台北,隨後於同年九月移防印尼蘇門答臘島巨港(Palembang),並於1944年二月底脫離原屬戰隊,改稱獨立飛行第二四中隊;第二與第三中隊則移防北海道,於1943年六月編入北方軍飛行第一師團,前往千島列島的幌筵島。這架一式戰二型就是飛行第五四戰隊第三中隊負責極北邊陲防空任務時所用的型式。當時該戰隊的一式戰二型除原有的前期後型之外,亦有後期前型。發動機整流罩前緣前者略呈方形、後者略呈圓形。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-0e33c3fd00726e4410006e945be6e3df.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-a64d0f17dc1756394d330e9a598924b9.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-3d9c1a49c39814ed4ec082e4ea8cfa82.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-79e1e55458685d7f12eac84e5f56ff5b.jpg)

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-c2b6be06160c2ebdd42e450a30a09391.jpg)

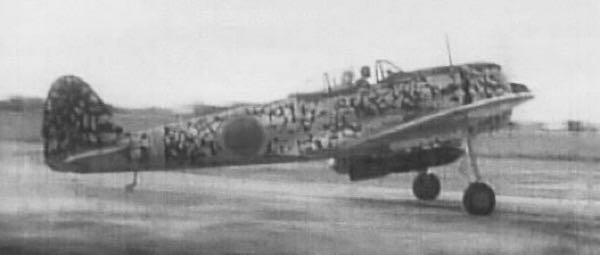

同時期飛行第五四戰隊第三中隊中隊長輿石九大尉的一式戰二型後期前型座機塗裝與杉本機類似。輿石大尉自1943年十一月起就任中隊長,後於1944年11月5日於菲律賓馬尼拉迎戰USS Ticonderoga (CV-14)航艦首次戰鬥任務中大批侵攻的艦載機群時陣亡。兩個月後,同中隊的杉本明准尉就躍上了歷史舞台。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202101/mobile01-de8b55def771aa04c35cdade1d899186.jpg)

1944年10月20日,美國陸軍Walter Kreuger中將率領的第六軍在海空協同攻擊下登陸菲律賓萊特島(Leyte),揭開菲律賓戰役的序幕。在此同時飛行第五四戰隊受命換裝一式戰三型(キ43-III),並派赴菲律賓,駐紮於菲律賓中部,宿霧市西方內格羅斯島 (Negros Island)北部的法布利卡(Fabrica)基地。

杉本明准尉為一式戰飛行時數逾三千小時的老練飛行教官,但唯一著名事蹟就是以一敵四,使美軍空戰王牌第二把交椅Thomas Buchanan McGuire, Jr.少校從天空殞落。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/201810/mobile01-40bc0e98b4e56bb787bb4069044bb6d7.jpg)

1945年1月7日清晨,美國陸軍第五航空軍第475戰鬥機大隊,甫由第431戰鬥機中隊中隊長升任大隊作戰官的McGuire少校,率領四架P-38編隊由菲律賓萊特省杜拉格(Dulag)基地起飛,西向飛行約三百公里,前往內格羅斯島北部日軍兩處基地進行戰鬥機掃蕩任務。這次任務McGuire少校並未使用序號44-24155、戰術編號131的P-38L-1-LO "Pudgy (V)"座機,而改飛同中隊Frederic F. Champlin上尉的序號44-24845、戰術編號112的P-38L-1-LO "Eileen-Ann"。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202508/mobile01-fa966e6d7fc04907364fc222eefdf868.jpg)

當日稍早,駐紮於法布利卡基地西方約三十公里處馬納普拉(Manapla)基地的飛行第七一戰隊福田瑞則軍曹,駕駛四式戰「疾風」一型甲 (キ84-I甲),掛載150公斤炸彈及副油箱,與僚機一同前往北方距離約九百公里處的呂宋島林加延灣(Lingayen Gulf)搜索盟軍登陸船團未果(美軍第六軍在林加延灣的大規模登陸作戰兩天後展開)。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/202508/mobile01-316a996166cf17c8b9907fe7c9dc05d6.jpg)

福田機在單機回程途中,於內格羅斯島巴科羅(Bacolod)遇上單機執行偵察任務結束,以一千呎高度飛返法布利卡基地的飛行第五四戰隊杉本明准尉的一式戰「隼」三型。兩機伴飛至塔利賽(Talisay)後,分別飛往各自的基地。就在福田軍曹進入馬納普拉基地降落航道時,在法布利卡基地未遭遇日機的P-38四機編隊轉進來到了附近,發現杉本准尉的一式戰,隨即進入纏鬥。在三百呎超低空四對一纏鬥中,McGuire少校因急迴旋操控過當而失速觸地墜毀陣亡。杉本機隨後也中彈受損迫降。目擊戰鬥過程的福田軍曹雖因離基地房舍過近無法投棄掛載的炸彈與副油箱,但仍立即轉向馳援。混戰中Jack B. Rittmayer少校的P-38J-15-LO (序號43-28836、戰術編號128)遭其擊落陣亡,隨後福田機也中彈受損迫降於馬納普拉基地。福田瑞則軍曹生還;杉本明准尉則在落地後遭菲律賓當地游擊隊射殺。

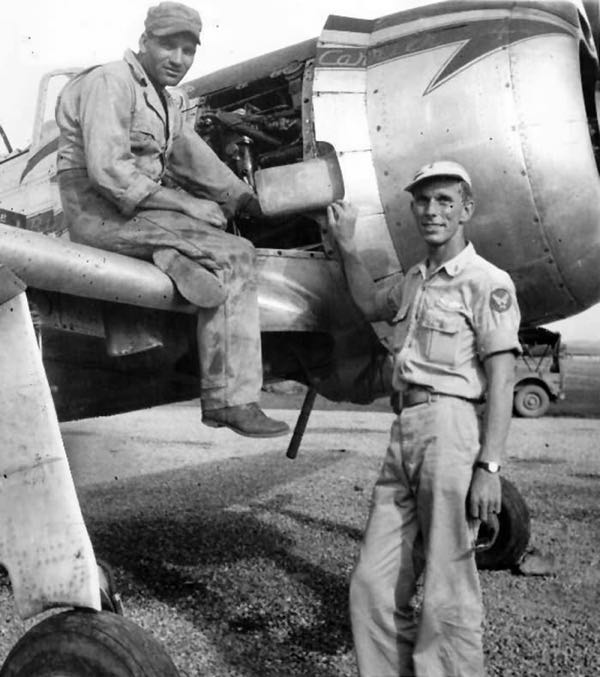

McGuire少校(右)當時已累計擊墜38架敵機,僅次於第三航空軍第49戰鬥機大隊第9戰鬥機中隊的Richard "Dick" I. Bong少校(左)的40架。但Bong少校在1944年底獲頒榮譽勳章後即受命返鄉不需再出戰鬥任務;而McGuire少校則仍活躍於戰場,隨時都可能打破紀錄成為美軍擊墜王。

![二次大戰傑作機[4]: 中島一式戰鬥機「隼」二型(キ43-II)後期前型](https://attach.mobile01.com/attach/201810/mobile01-2dc7a265d7ccd78fdfb879db0fe5c0a9.jpg)

當日McGuire少校的四機編隊不論在戰鬥機性能、火力與數量上都佔絕對優勢,但他卻下達不准拋棄副油箱的命令,且違反自身訂定不准在低空與敵機纏鬥的教範。這也許是求功心切的結果。不論如何,他在陣亡後也隨即獲頒了榮譽勳章。