https://youtu.be/NwAx0V3zJD8

台灣建築設計地震力的規則及規範自1972年起迄今,隨著高層建築型式、新型材料、新技術工法不斷推層出新,也歷經了四度修正及演進;在以往建築物結構設計要求,往往將焦點集中於結構體本身符合耐震規範與否,但是非結構構材及設備卻鮮少在耐震的議題上被關注過。

然而在近幾年國際上的一些重大地震以及國內921集集地震、台東918地震到日前花蓮0403地震,觀測到在震區之建築物雖然有許多結構體本身沒有受到損害,然而卻因為建築物內部設備,如輕鋼架懸吊式天花、管線、機電設備……等等的損壞及掉落,導致建築物無法發揮其使用機能;甚至建築物結構未毀損前,因地震來臨建築物內部設備鬆脫掉落,進而對周邊之人或物造成極大之威脅甚至死亡。

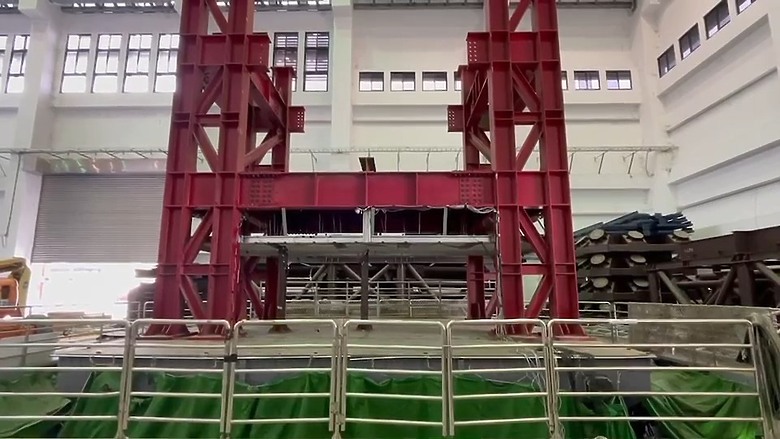

目前國立成功大學及國家地震工程研究中心人員自921集集地震後,長期觀測國內外重大地震後除了主建築物毀損之外,更多是在非結構物掉落時所造成不同程度的影響。利用國家地震中心震動台實驗模擬地震頻率,還原地震發生時非結構物的損害及掉落,從而訂定出耐震設計標準,提供指南讓建築師和施工廠商有所依據。

台灣位置處於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處,造陸運動迄今仍在激烈的進行,進而引發台灣旺盛的地震活動;然而耐震除卻主建築物結構須注重之外,更應該考量在非結構物上的設計,令非結構物的設計在地震發生當下,主建築物毀損前,非結構物不得掉落,除了達到保障內部活動人員生命安全之外,也包括減少財務損失。而我們在建築物裡最常見非結構物,就是天花板、燈光、冷氣機和消防管線……等等,如同台東918地震時桃園運動中心天花板掉落,就是非結構物所探討的議題。

此次人造地震參數依據台灣建築物耐震設計規範(111年版)最嚴苛之震區要求(921集集地震),地表加速度震度為六強,地震波歷時全程約73秒,讀取之最大加速度歷1.36g(已達振動台性能極限),由專業廠商設計與施工之耐震天花板經測試後,外觀無可視之變形、損壞與裂痕。