大家都知道, 買車一落地就是開始折舊, 20年的車子基本上殘值就跟廢鐵差不多.

那為什麼一堆30 ~ 40甚至50年的老房子依舊賣這麼貴?

土地所有權狀和地上物所有權狀假設分開計價是否才是真正能達到抑制房價無止盡上漲的方式呢?

地上物的價值我認為原本就應該隨著時間做折舊, 但我看一堆老房子開價依舊高的嚇死人, 這連帶的也是推升房價一直墊高的原因之一吧.

地價我就覺得依照市場機制, 機能好的地方原本就會上漲這個沒話說, 房屋交易會有地價上漲的價差這我可以接受, 但地上物可就不該是這樣子來計算.

FairChildren wrote:

大家都知道, 買車一(恕刪)

你應該是搞錯了方向。

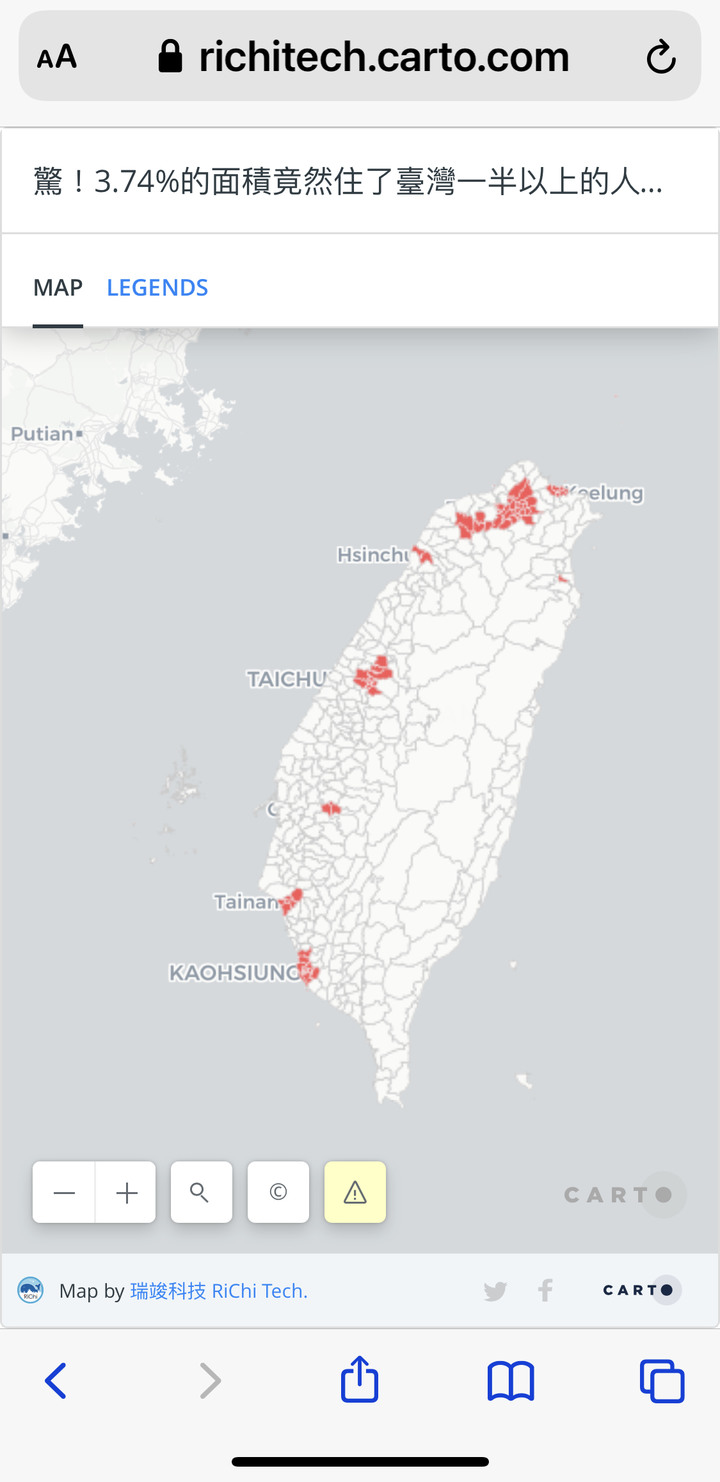

台灣的高房價,是因台灣人口過多,為抑制人口增加速度,政府的政策方針,刻意為之---》經精密計算,緩緩釋出建地,減緩房屋興建速度及降低供應量,以維持高房價。

台灣政府學習日本,實施美其名為國土規劃及都市計劃。

台灣雖號稱民主,實施地方自治,其實地方政府,縣、市、鄉、鎮,對於轄內的土地使用,完全沒有決定權。完全是“中央集權”。

還需要再談下去嗎?

FairChildren wrote:

土地所有權狀和地上物所有權狀假設分開計價是否才是真正能達到抑制房價無止盡上漲的方式呢?

真要認真地說, 我們一般講「房價」並不正確, 而是「房地總價」才對。所以很多人講炒房, 其實比較像是炒地... 地是房子的「載台」, 而人們的生活是跟房的關係較大, 或是跟地的關係較大, 這應該不難分辨... 最典型的例子就是在屏東仁愛路蓋一間 100% 復刻的帝寶, 怎麼樣也賣不到台北市仁愛路帝寶的價...

FairChildren wrote:

地上物的價值我認為原本就應該隨著時間做折舊, 但我看一堆老房子開價依舊高的嚇死人, 這連帶的也是推升房價一直墊高的原因之一吧.

是的。

會計學上, 土地通常是不會折舊的; 但這要看什麼情況, 如果土地只是作為建築載台使用, 那基本上沒什麼好提列折舊, 但若土地運用不僅僅是作為載台用, 而有其它用途是會造成該地力會到不堪用的話, 那這那才會有折舊。我們一般買房居住, 土地是不會折舊的。

FairChildren wrote:

地價我就覺得依照市場機制, 機能好的地方原本就會上漲這個沒話說, 房屋交易會有地價上漲的價差這我可以接受, 但地上物可就不該是這樣子來計算.

光這句「能好的地方原本就會上漲這個沒話說」再配合上「土地不會變多」這個條件, 就足夠讓地價年年上漲了... 地價上漲有幾個條件: (1) 相對於總量難以增加的土地(地段), 貨幣數量相對上升; (2) 實業生產等經濟活動漸趨飽和(微利化), 人們漸漸把錢(貨幣)轉化成各類資產, 以保持財富; (3) 貧富不均。

內文搜尋

X