webther609 wrote:

以下是小弟的推論,只是猜想(以零售服務業角度):

1.民生商品價格變貴:對上游來說,產量減少,銷量減少,反而會追求更高毛利率,而把商品價格往上提高

2.服物業15-20年後員工薪資需大福提高,起薪3萬以上:現在50-65歲的人大量退休,60-80年代的勞動人口到還可以彌補,但後續年代補充不足,對需要大量人力的服務業來說,勞動力不足,必定要把薪資提高來找基層員工,除非服務業可以半自動化,或外勞替代(但台灣人應該不能接受)

3.獨棟透天/建地才有保值性:因爲獨棟透天方便打掉重建

4.20-30年後,面寬小(4.5米)的連棟透天/公寓大降價:因為很難改建,且會大量釋出

5.30年後新屋選擇少,變的很貴:如不引進外國工程人員,或自動化建造(如有我應該不敢買)建房子的工人將變的很少,工錢變很貴,施工期變長,從而提高建造成本

6.蔬果變的比現在貴2成:無法半自動化及引進進口蔬菜,在栽種人口變少的情況下,會變成農夫定價,而不是像現在隨市場而價格起伏

7.農夫變可能真的變超有錢

8.30年後如果公務人員總名額沒減少,政府財政會困難,新進公務人員起薪變低,福利變少

9.30年後台北市房價變超便宜(不含店面):台北市以公寓為主,但都更困難的情況下,30年以上老屋將超多

10.休閒農場變少或門票長很多:在人口變少下,國外觀光客沒變多的情況下,休閒產業為了維持經營及設施,勢必調整價格

11.台灣大多數火車站周邊,晚上8點後,宛如空城,人變得很少,且會變成老人聚落

以上只是小弟我隨意猜想,大家開心討論,不一定要房地產

1.民生用品:因為人口數減少會兩極化,較常用的會變貴,少用的會變便宜。

例如原本靠薄利多銷的會變貴(低價物品 沐浴乳之類) 而原本買的較少的中高價位品會變便宜(果汁機等等)

2.製造業引進機械降低成本,而服務業人工成本提升:除了可用機械替代的製造業跟無人商店外,其他餐飲服務業都會提升價位。

3.少子化人口紅利減少後房價崩跌:大樓崩跌最明顯,精華地段的土地的地方才會相對保值,比照日本現況,房價下修是高點3成(約回歸到1998年沒人炒作的房價)

4.看法一樣,不易改建的會崩跌

5.建造技術進步:土地便宜,建造技術再突破,以後大家退休後,改追求空氣品質好的偏鄉蓋農舍玩開心農場,建築人工減少成本可能反向下跌,材料要看當時波動。

6.進口食品會大降,除了講究新鮮水果外,多數由國外引進(像以前學的北美用大量機械化的廉價小麥(可放置食品)傾銷)。

7.農夫減少:因此農夫福利提升,真的可能變超有錢

8.拿受薪階級的錢補貼政策錯誤虧損 軍公教勞的退休金不只拿去炒股 未來從6折打到4折。

9.政策虧損卻讓受薪階級全體買單(虧損上兆 最後砍所有受薪階級的年改來買單)

(1)二次金改 拿了上兆救被虧損的銀行呆帳(國外是放任倒掉 不要變成國家拿錢補貼財團 留下體質建全的銀行 留強汰弱)

但政客為了拿到政治獻金 只好犧牲全民利益 用納稅錢買單了

(2)核四停建復建 為了總發電量10%的河四 花了4000~5000多億

有學者提到 只要花1000億改善全台火力發電廠設備 可以產生30%總發電量(花1/4錢 可以發3倍電量)

花大錢卻獲得最小供電量 還留下要幾萬年的核廢料危害

(3)高鐵bot 原本國家不需花任何一毛錢 才叫bot 結果卻花了幾千億 還每年支出利息200億 超扯

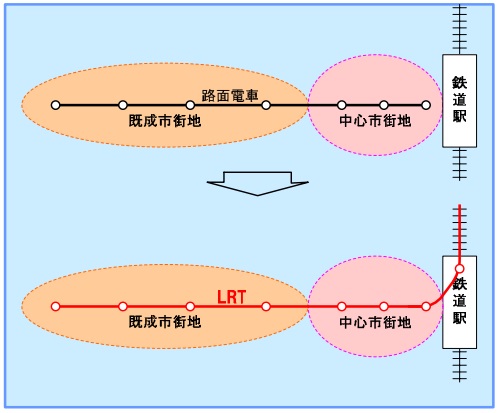

(4)蓋慢速輕軌(不像捷運可以用來通勤) 連台北捷運才剛打平 高捷目前慘虧 蓋跟小火車一樣慢的平面觀光慢速輕軌

卻要花掉8800億 未來還不知道要虧損幾年

(5)把全民退休金拿去當股市的4大護盤基金 國外的操盤平均幫國家基金年賺超過7% 收益足以支撐多於開銷

我國股市從7000漲到10500 我國操盤手竟然還可以沒啥賺錢 有時還會虧錢(遠比大盤賺的還少)

(6)不盡快比照國外 課空屋稅屯屋稅 實價計稅1~2% 為課徵資本利得稅 變成受薪階級往往繳得比老闆還多錢

(7)燃料費不隨油徵收 沒有使用者付費概念

(8)發放老人健保費跟退休金不先扣除欠國家費用 變成月領2萬跟有免費老人年金可以領得

卻可以不用繳稅 甚至可以任意違規 規避繳稅費責任(因為不可以扣押 沒有遏阻力)

(9)退休金跟老人年金不得扣押的假性關懷制度

月薪領22k要被扣薪1/3

而退休或地下經濟(包含夜市擺攤月賺30萬) 不用工作領2萬不可以被扣押

戶頭過10萬甚至幾百萬也不用還錢

(優質立委立法 保障退休跟假性地下經濟領低收入戶人口 戶頭有錢也無庸執行)

曾聽說過低收入戶叫囂 國家就是要負責養我 我酒駕也不用賠錢 反正不能扣押的(受害者須自己認賠)

退休教師軍警 月領6萬 欠稅也不用還錢給國家的 只因立委說退休金不得扣押

(10)國外是扣除老人健保 多餘的部分才發放現金 台灣是發放老人年金後

事後追殺請老人繳回建保費(但卻不能扣押 超矛盾)

把軍公教勞的年改都打折 省20年後省下7305億 之後還會接著破產 這還不夠補貼以上虧損的2兆缺口

省多數人下來的錢還不夠蓋慢速輕軌...

一樣月薪4萬

勞退提撥6% 自提20%=1.2% 加上勞保約繳960元 未來可領2萬

退撫提撥12% 自提35%=4.2% 加上公保約繳3360元 未來可領3.2萬 被罵翻

老實說可以改換成同一制度 設定級距

看誰想要提撥高或低 不用煽動仇恨 想領多的月繳3500~5000元 想留資金自用的月繳1000元

很多人只看到退撫領得多 卻不知道很多每月繳到5000元(且至少繳25到40年 除了軍職例外)

而勞退只需繳納1000元 每月多省下3000~4000元可以買股買房 資金活化運用 且繳15年就可領

所以國營事業的朋友 全部選擇勞退 而且國營年終3~6個月不等(遠比公職cp值高)

想想200萬 在6~70年代可以買10~20坪信義區土地 200萬在30幾年後 可能連一坪都買不到

國外看到別人福利好 是抗爭改成一樣好 變成均富

台灣看到別人福利好 是抗議改成一樣慘 變成均貧

這真的是民族性的差異...

10.遊樂設施跟學校:會因應少子化而呈現兩極化,集中在特定人多的區域,其他多餘得會慢慢荒蕪。

11.原本通勤多的大都會區:會隨著人口減少而減少,反而生活空氣水質品質好的郊區人口增多(尤其東部)。

12.醫療體系需求激增:未來醫護的需求跟身家都會增長,因為要照顧許多老年人。