這是粗體字好房網News記者戴鈺純/綜合報導

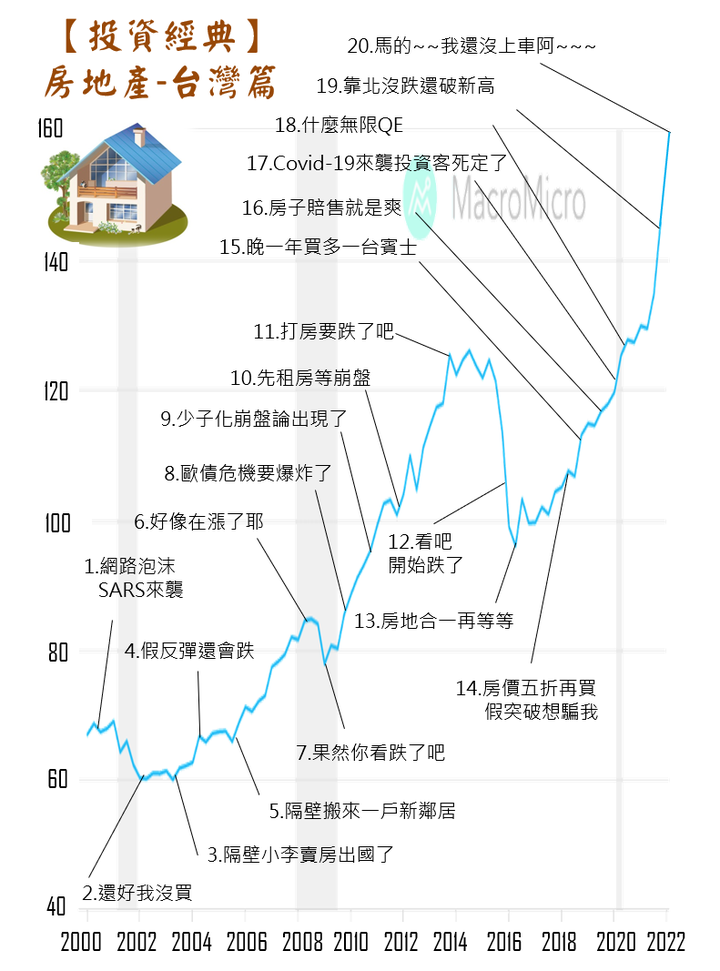

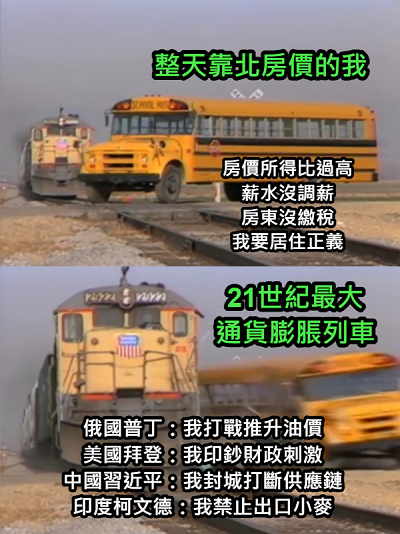

自央行3月宣布升息後,民眾相當關心房市未來走向,且在政府打炒房政策下,大家對於房價漲跌的問題更加關注,很多人納悶,如果這幾年不買房,5年後房子會不會更買不起?

品嘉建設創辦人胡偉良表示,檢視影響未來5年房價走勢有三大核心因素,首先看當前的房市庫存。根據業者統計資料,去年7月以後,全台待售住宅從31.2萬棟,在短短半年大減近6萬棟,降至25.4萬棟,減幅逾18%,市場供應大減,造成屋主姿態升高,紛紛開高價出售;再以新建餘屋量觀察,2012年以來雖新建餘屋量逐年攀升,從2.4餘萬戶,快速遞增到2016年的7.3萬戶之後即呈現穩定,2019年第四季雖續增至7.8萬戶,但從2020年第2季起,餘屋量又開始遞減,目前已經少於5萬戶,若再扣除一些需求較少的大坪數房屋後,符合當前市場需求的中小坪數格局的房子,並沒有多少的餘屋存量。

再從房市交易量來看,2021台灣六都全年移轉棟數26.8萬棟,全年的買賣移轉棟數接近35萬棟,雙雙寫下8年新高,並超越2014年前波房市起跌點,與前一年(2020)相比,也成長了~6%之多。基本上,房市交易量從2016年墜入谷底(24.5萬棟)後,逐年回升。去年(2021)房市轉熱,主要是房市從衰退(熊市)走向復甦(牛市),再加上通膨下的買房抗通膨心理所致。所以,從需求上來看,需求量的增加是可觀的,在新屋「需求大於供給」的情況下,不僅逐漸的消化了之前的庫存新屋,也拉升了房價。 胡偉良表示,房產需求持續增加,未來五年不見減少,深入分析人口和家戶數的變動情形,可以觀察到台灣的人口數確是逐年遞減,比較顯著的轉折年份應該是從2000年開始,若考量到現今購房主力的平均年齡40歲(主力購房年齡層35~45其次為30~35和45~50兩個年齡層),那麼少子化的影響最快也要到2028年(1998+30)才會開始出現,2040年(2000+40)才會有比較明顯的影響;但再考量近年來家戶數的增加狀況(原因包括:單人戶數增加、結婚件數減少、離婚件數增加),近11年來增加了超過100萬戶(每年約9萬戶),每年增幅達1.13%,也超過少子化下的最大人口減幅(0.7%),亦即房屋的需求量仍將呈正數的增加。 胡偉良分析,從供給上來看,從我國建照的申情請形顯示,從2020年核發住宅類建照計16萬39宅、開工13萬4315宅,都是近10年新高;若再從近10年使用執照來觀察,可以發現從2017年開始發照的樓地板一直呈現穩定狀況(~11000平方公尺),亦即新建的宅數增加和每宅的面積變小,這也反應了當前的小宅化現況。 另外,胡偉良說,雖說表面看來這幾年建照的申情宅戶數有增加,但計入使照和建照的時間差(~3年)之後,推估3年內,新屋供給數量仍難增長,若再計入這幾年缺工、搶工所造成的工期拉長影響,估計5年內每年新屋的數量與當前相比,增加將極其有限。亦即當前,新屋供不應求的情形仍難改善。 而最後一項因素,胡偉良表示,房價的成本結構也值得關注,房屋的成本結構包括了:土地、營建原物料、勞務成本,這些要素在可建土地匱乏、全球共同追求「碳中和」的共識、和營建人力短缺的狀況下,往後只會進一步推升,因此,往後房價只有緩漲和暴漲的可能,這也是政府強力介入干預房市的原因,目的在防止房價暴漲。

專家預言「5年房市走向」參考看看

lycer wrote:

這個專家都說得出

建築業無法像科技業一樣要求品質

這種鬼話了

這專家的話

能信嗎?

政府干預

讓房價不能暴漲

好一個炒房專家啊!

還好吧,他的敘事邏輯就很經典:有資料就按資料講,加一點他自己的說明,推測未來的部分則有可能估不準,例如他就沒談到金融情勢變化,講未來的事就各抒己見各自參考罷了。至於他的身份角色會有言論立場上偏多的疑慮,看的人自己校正回來這部分就可以。文章我查了一下,應該是今年 3 月發佈,但撰文時間應該更早,所以央行升息這件事可能還沒去注意到,當然你可以說他也是一樣估不準,有忝專家之名,畢竟有一篇文是日期更後面,似乎應該把金融情勢也考慮進去修成第二稿。

https://news.housefun.com.tw/news/article/154579333977.html (2022-05-13)

https://forum.ettoday.net/news/2213590 (2022年03月23日)

至於品質這事嘛,我知道他講過這話,但我覺得就要看他的根本想法是什麼。

表面上你當然不能用半導體製程這種精密度去要求建築物的公差,由此而論當然會說「無法像科技業一樣要求品質」,但實際上你要看工程方法本身的 variation 會有多大,有 low variation 的方法卻不用,那你還得看考量是什麼,manufacturing 不是 art,前者要管成本可行性(時間、人力、物力全都是成本);後者你可以不管那麼多,就只是要一個曠世鉅作的產出。所以根本想法是他究竟有沒有講「對於品質不好的部分該怎麼做」?這部分他也有講過他的想法,所以我覺得話不能只講一半,這對他本人不公允。

我不知道您對科技業一詞有什麼定義,科技業在 problem solving 的角度來說,並不是凡事都求最佳解,有時只是求較佳解而已;因為較佳解有適足可行性(只不過必須評估處理例外情況的代價)。你用的手機或電腦,想要做很高速的記憶體存取,可以全部換成 SRAM,但正常是不會那麼做(理由就不講了,會扯半天),代之者則是用一 cache 架構去強化,可以在一定的工作條件下,表現接近或甚至等於全 SRAM 架構的系統。當然如果今天做的系統是用在音速級飛彈導引,運算速度就是要不計代價的快,那當然另當別論....

拉回科技製造業來說,大家知道手上的 notebook 有可能是產線上 QC/A 過不了,產線上打下來送修到好再重測、打包、拉出貨去賣給你的?不要覺得買原廠封箱未拆的產品就必然是打板組裝一次就成功的東西,再者,賣出去的貨也可能出問題,就是一般人所說的「機王」。重點是原廠會不會設法弄到讓你最後能有一台正常的機子..... 類比於建商,那就看能不能把問題修到好,畢竟是製造的東西,多少就有良率的問題。

使用者經常有一種「處女膜觀點」,就是覺得親自捅破原廠封箱膠袋就像親自頂破處女膜一樣,是拿到新品。實際上不一定..... 你買的東西也可能只是 RMA 修理好,然後再拉出去賣的「整新機」而已,這是科技業的實際情況。拜科技進步,處女膜都可以重建了........

內文搜尋

X