買購不動產新聞台 on Yahoo

2018年1月11日

▲憲哥說房!

憲哥指出,大環境是催動房市動能的主因之一,為美國聯準會預計在2019年透過3次升息,達到2.5%,抑制通膨;此舉將造成資金往原物料投放。加上現今氣候不穩定,美國波士頓在2017年12月發生溫度低於北極圈的急凍情況,原物料如黃小玉等,都成熱錢投放標的。他表示,台灣中央銀行新總裁上任後,將決定升息與否,台灣薪資20年凍漲,央行多年來強力抑制通膨,加上美國總統川普主導美元走弱,意圖促使製造業回歸,台幣因此不斷升值;憲哥說:「升息與通膨都將促使預售屋價格調降彈性愈來愈小。」

雖然房市情況不佳,但憲哥認為,第一代台商年齡已屆70歲,加上大陸祭出肥咖條款,存款超過600萬台幣的台商正在尋找投資標的;加上2018年也是台灣行動支援元年,無鈔化趨勢正在擴大,憲哥估計5年後,台灣無鈔化將成常態,但也將造成財富無所遁形,「所以現在古董、藝術品、珠寶、地產都成為投資標的。」據此來看,實在的好房子、「真豪宅」不會跌價太深,而這樣的產品具備座落A+地點、絕佳的區域環境,以及是否可能收益等條件。而憲哥也指出,A+地點不一定在大馬路旁,主因台北市調高地段率與房屋稅,捷運內靜巷可能是更好的選擇。

憲哥表示,房市循環週期從過去平均來說是7年一個週期,2003年開始的這波景氣循環意外的走了10年(台北市房地產從2003年漲到2014年),2013年是相對高點,2014年是高點盤旋,2015年出現價跌量縮,且跌幅相當大,所有的蛋黃區、蛋白區幾乎都無一倖免,包括豪宅也一樣,這個過程讓很多人對房市產生負面看法及言論。但是,2015年卻出現「價縮量增」格局,仔細想想看,如果大家看壞,為什麼會「量增」?這是因為「剛性需求出來了!」加上建商「讓利」,成交量就衝出來了, 2017年所有的量開始穩定增加,根據資料顯示,所有捷運宅在2016年幾乎已經不跌了,且捷運宅附近100公尺內的價格也已經穩住了。

2016、2017年的成交量呈現往上遞增,出現第二波「剛性需求」,2017年底跟2018年初,很多台商的錢又回來了,是因為大陸執行肥咖條款,所以很多台商錢是放在香港,最近就慢慢搬回來台灣,我認為「未來還會有更多的錢從外面進來。」至於房市景氣的發展,我個人看法是「2018年下半年才會真正的加溫,真正的反彈是從2019年開始」。

另外,憲哥認為2018年下半年房地產有一波反彈行情,最主要是升息的關係,美國的通膨已經接近2%,所以他要升息,美國從2017年升息4次,2018年預計3次,到2019年2次,升息是為了抑制通膨,如果升息沒辦法抑制通膨就會更加升息,通膨就會被帶動上來,變成惡性循環。

憲哥最後說,還有一個焦點,就是「油價」,2017年油價衝破61美元,2018年國際機構已經預測會到80美元,美國升息,反而去拉動通膨,通膨怪獸出來之後,把整個物價往上衝,企業、建商等的生產成本沒辦法降下來,價格當然就反應成本漲上去。現在全球都在釋出強力貨幣,「當錢多,錢就不值錢了,當全世界大家在印鈔票的時候,鈔票就不值錢,錢多錢不值錢,那錢要放在哪裡?要去規避通膨,就要把錢放在可以保值跟增值的地方,這個就是房地產,只要是通膨來臨的時候,錢就放在房地產,就可以保值跟增值,這是一個很簡單概念。」憲哥做出這樣的結論。

我覺得這篇有些道理。 沒加些煽動的字眼

然後結論是 上半年是起步所以可以入場 不然下半年更難殺價了

感覺今年的多空文章會比去年熱鬧些,才一月不少專家頻頻預測走勢。

但我對房市的形容只有這五個字:

2016 凍

2017 冷

2018 溫

2019 熱

2020 炒

主要是為了適用自住六年四百萬免稅

算一算時間的確也抓得恰到好處

差不多也到了房市循環的波段周期

賺錢利潤空間要大往往都是賺前面的人才有機會

越後面跟的空間越小

不管如何房地合一第一波置產搶先拿到免稅金牌的人

已經站在最有利的位置了

sunnight123 wrote:

買購不動產新聞台 on...(恕刪)

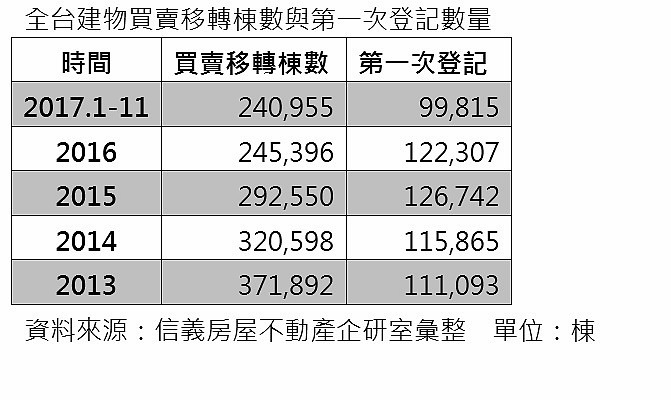

2014年以前多頭市場 幾乎大部分都破32萬棟

2015~2017 春燕連續飛了3年 最後卻連30萬棟都都破不了

2017全台前11月房屋首次移轉量約10萬棟創近3年新低

去年2017年 1~11月 新聞說前11個月是約24萬棟 算上12月整個月 大約落在27萬棟左右

值得注意的是移轉量急遽減少 是否是地主保留戶或者是預售屋等等

六都2017房市交易量20萬3879棟

新聞內計算2017年六都12月份是總計是1萬9242棟

即使以六都多上11.8% 用2016年的24.5萬棟當作基期去換算 2017整年也大約27.4萬棟左右 還是遠遠破不了30萬棟

2015年一開始跌破30萬 就說會回升超過30萬 結果2016~2017年都不到30萬

從2015年起 連續3年春燕挑戰30萬失敗

只好期望第4年2018年有沒有機會繼續飛了(這得讓利夠多才有可能)~~

提供台灣近20年來 買賣移轉棟數作參考(ake999網友提供) 30萬交易量採紅線標示

sunnight123 wrote:

另外,憲哥認為2018年下半年房地產有一波反彈行情,最主要是升息的關係,美國的通膨已經接近2%,所以他要升息,美國從2017年升息4次,2018年預計3次,到2019年2次,升息是為了抑制通膨,如果升息沒辦法抑制通膨就會更加升息,通膨就會被帶動上來,變成惡性循環。

憲哥最後說,還有一個焦點,就是「油價」,2017年油價衝破61美元,2018年國際機構已經預測會到80美元,美國升息,反而去拉動通膨,通膨怪獸出來之後,把整個物價往上衝,企業、建商等的生產成本沒辦法降下來,價格當然就反應成本漲上去。現在全球都在釋出強力貨幣,「當錢多,錢就不值錢了,當全世界大家在印鈔票的時候,鈔票就不值錢,錢多錢不值錢,那錢要放在哪裡?要去規避通膨,就要把錢放在可以保值跟增值的地方,這個就是房地產,只要是通膨來臨的時候,錢就放在房地產,就可以保值跟增值,這是一個很簡單概念。」憲哥做出這樣的結論。

基本邏輯正確,可是時間不對。

升息以後,到真正通膨來臨之間有多少時間?

升息以後,到你薪資上漲能負擔得起上漲的利率之間有多少時間?

升息以後,如果你薪資沒漲,房價要怎麼漲?

以台北市月薪十萬,自備250萬,利息2%。月繳5萬,買1238萬的房子。

如果利息升到2.5%,每個月就有多繳近3000元才能買同樣的房子。

相當於年收入要增加 3%。

如果利息升到 3%,年收入就必須要增加5%。

所以在升息和薪水上漲之間的時間差愈長,房價就會跌愈久。

內文搜尋

X