「如果動態範圍越大,可比擬為一道彩虹,所蘊含的色彩就越多、越豐富。」

彩虹可輕易辨識的有七種顏色,或可想像成7 bit的位元深度。此時,讓我們離開地球一下---若宇宙中某X星球上的彩虹有十六種顏色,那不就更為絢爛了嗎?!

*註:位元深度16 bit的動態範圍=96分貝;位元深度24 bit=144分貝。

當然這只是“輸出端現象”。

而動態範圍對於接收端(人、耳朵)的另一層意義就是「音量(聲壓級)」。

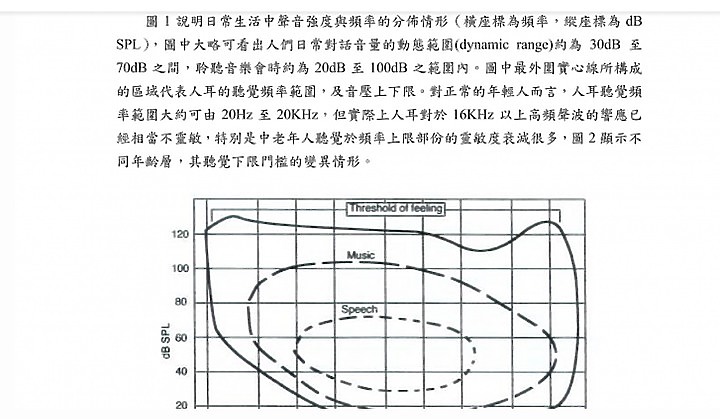

所附之圖,是網上台灣某個碩士的論文所引用的資料。但當時就只見局部;所幸也不妨礙本次主題。

若提取其中所表達:古典音樂會的動態範圍大約值是100分貝。流行樂要打九折,90分貝,此即為大眾的理論目標。

另外一個重要數值是“聆聽空間底噪”,就我看到的資料約「35分貝以上。這是指夜深人靜時的量測,大白天的情形更糟」!

至此可以統整一下;動態範圍大約求值為90分貝,聆聽空間底噪值約為40分貝。兩者相減可得50分貝。

想要保護耳朵,同時,又加大動態範圍,最好是儘量壓低聆聽空間底噪。耳機系統也是一樣,需要降噪-不論主動被動。