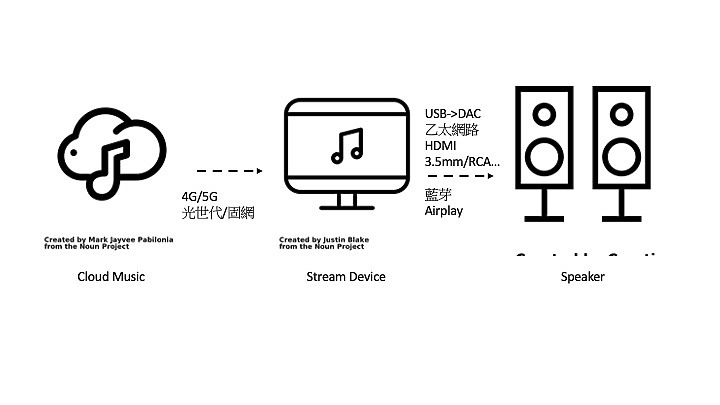

個人簡單把串流音樂到發出聲音分成

- Cloud Music 雲端音樂,指的是各家串流音樂平台,當然自己的音樂庫也可以包含在其中。

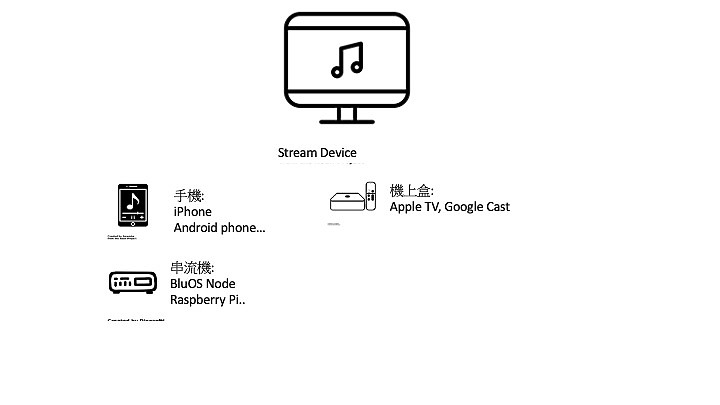

- Stream Device 串流機,指的是可以接收音樂後,處理後推送到後面的喇叭的裝置。

- Speaker 喇叭,泛指可以播放音樂的裝置。

在雲端的音樂自然需要透過網路串流到後面的串流機,這部分不管是4G/5G或者光世代/固網,速度都遠遠足夠,不是什麼瓶頸。

串流機到喇叭這個部分,如果是透過藍芽,可能就要注意了。

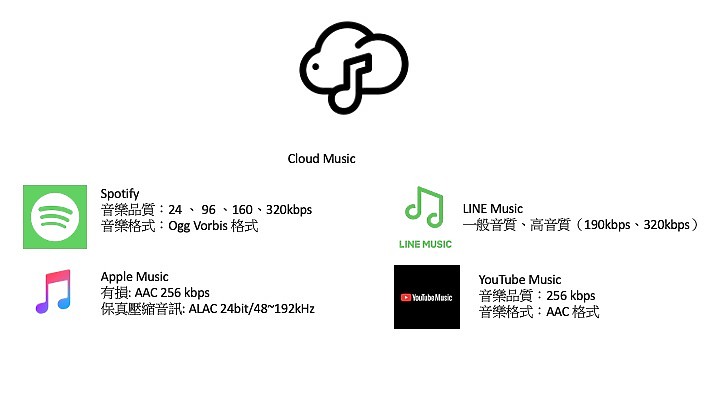

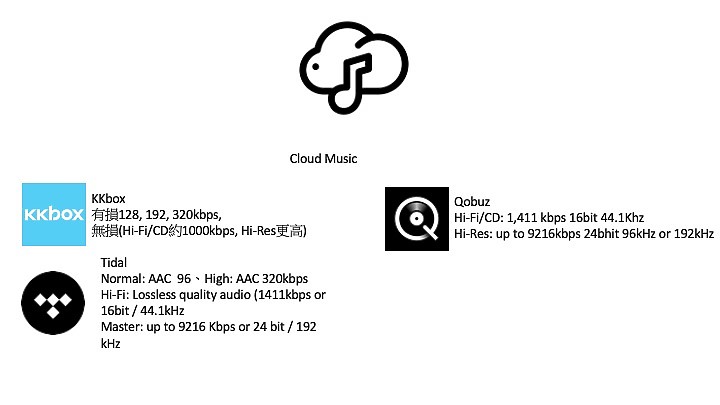

雲端音樂提供的格式大致上分成有損、無損。

有損的多是MP3, OGG, AAC格式,最大的傳輸頻寬達320kbps,目前Spotify, Apple Music, LINE Music, YouTube Music, KKbox是屬於有損的格式。

2022-05-11補充:

Apple Music與KKbox目前也開始提供無損格式,其中Apple Music是ALAC格式。

無損的多是FLAC格式,傳輸頻寬從Hi-Fi/CD的1000~1411kbps,到Hi-Res/Master可以高達9216kbps,目前原本就以高音質主打的Tidal, Qobuz都是至少Hi-Fi/CD以上,而後續Apple Music, KKbox也逐漸推出高音質格式。

當然自己也可以弄個音樂庫,從有損的MP3, OGG, AAC, WMA,到無損FLAC, WAV,甚至DSD, DSF一個檔好幾百MB都可以,不過整理起來就比較麻煩。

Stream Device串流機從最簡單的手機就可以使用,或者用機上盒都還算方便,如果追求高音質可能就會用專門的串流機,這部分裝置很多,有跟擴大機整合的、有直接跟喇叭整合的,基本上運算能力應該都足夠,不是什麼問題。當然有的Tidal 的MQA認證的裝置就屬於特殊解碼,需要商業認證就不在這裡討論。

Speaker則泛指許多發聲的裝置,從耳機、喇叭、音響等等,如前所述,這部分也是有的直接就跟串流機整合,喇叭內就有運算數位串流的機器在裡面。

整個過程,最有可能直接明顯影響音質的包含Cloud Music雲端音樂提供的音樂檔案,究竟是有損、無損,與後面若是用藍芽傳輸。

前面雲端音樂音質提供,各家雲端音樂平台,其實大家看傳輸頻寬就知道了。

後面如果用USB到DAC, 乙太網路, HDMI其實數位訊號都不會損失,如果直接用3.5mm耳機接頭或RCA等類比輸出,大致上也就完成類比輸出到喇叭了,之後就是看擴大機/喇叭的機器設計了,這裡也就不深入討論了。而無線傳輸到喇叭通常有藍芽與Airplay,Airplay跟很多協定像是DLNA, Play-Fi等基本上是走區域網路,不管是乙太網路或者Wifi的頻寬其實都夠,不太會影響。但是如果要用藍芽傳輸,就有可能面臨傳輸頻寬的問題。

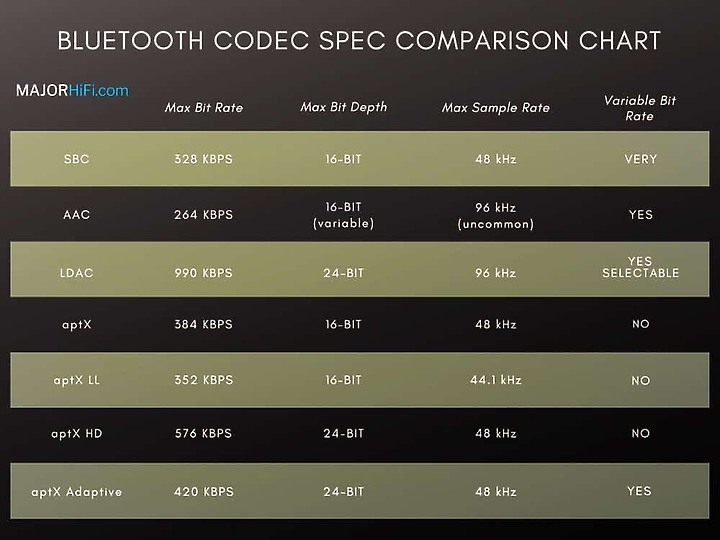

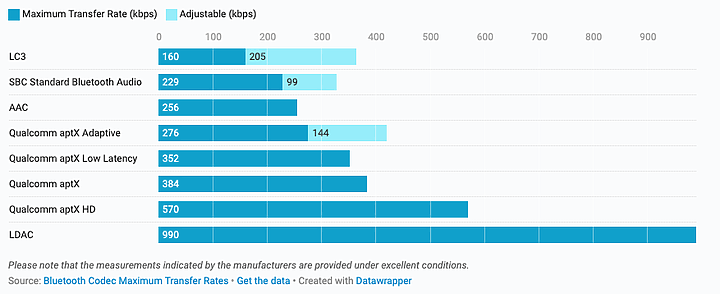

這個表從MAJORHiFi.com提供大家參考,一樣看Max Bit Rate(kbps),就可以看到受限於藍芽傳輸頻寬,像是Apple目前的藍芽裝置都是用AAC的,最大只到264kbps,所以如果用Apple Airpod,其實用有損格式像是Apple Music, Spotify, KKbox提供的有損格式就夠了,如果用LDAC格式勉強可以到990kbps,勉強可以聽Hi-Fi/CD,這部分也有看到藍芽5.0版可以提供2mbps的傳輸速度,就是2000kbps,不過這是指檔案傳輸,不是音樂傳輸頻寬,音樂傳輸還要考慮流暢、低延遲等問題。

來源

當然有些音樂傳輸協定是可變的Adjustable,不過加上去仍難達Hi-Fi/CD的傳輸頻寬,還不如固定的LDAC達990kbps。

結論:

如果真的要追求高音質,除了雲端音樂提供的格式要無損外,傳輸的方式最好用有線的,若要用無線的也要走Wifi,而不要走藍芽,這樣中間才不會有傳輸頻寬的限制。

反之,如果要在方便與高音質取得平衡,其實用藍芽很方便,尤其是要在戶外用藍芽耳機或喇叭時,找個有256~320kbps音質的雲端音樂平台就很好聽的。

不過就不需要浪費傳輸頻寬在使用藍芽裝置時,比如用Tidal, Qobuz用手機接收Hi-Fi, Hi-Res格式,後面卻用藍芽裝置播放,這樣既要等待串流,手機耗頻寬外又耗電,後面音質卻還是限制在藍芽頻寬。

以上拙見,提供各位參考