在音響的領域中,數位升頻運算處理這個設計常常被許多廠商運用,有的做在DAC晶片上,有的搭配PC軟硬體從訊號輸出端(轉盤)出發,比如我也使用的HQ Player及Roon;也有直接做一台獨立的升頻(Upsampler)。

究竟這些數位升頻差別在哪裡,這一年之中,我已經遇過至少有4位朋友問過我,也一同討論過,雖然我自己是兩種都玩過,但是因為連喇叭都升級成Magico S5 Mk2了,而且最近幾年前前後後設備換太多,沒有同場比較,就沒有判斷基準;沒有幾個人一起試聽、討論過,就怕還不夠客觀,因此也說不準。

我的一位好友,同時也是認識多年的資深音響玩家如此說:「大家講來講去廢話太多,直接把東西搬過來一起聽聽,就是最準的,我話說完了,誰贊成,誰反對?」

於是,有人出器材,有人出耳朵,很快地,兩週之內便促成了這場聚會。

前置準備:

這次測試使用朋友帶來的PC來當轉盤作數位輸出,音樂曲目則是撥放儲存於HDD內的檔案,本次參與的同好都有帶來他們各自的參考曲目。

DAC的部份是使用dCS Vivaldi DAC來播放,由於Vivaldi DAC的輸入端子相當豐富也最齊全,可以完全對應各種不同規格的數位訊號輸入,因此朋友的Wadia及MSB DAC(由於未選購其他數位介面)暫時就先不加入測試。

另外,為了因應PC轉盤USB的輸出無法直接連接dCS老升頻器Purcell,系統使用了一台CHORD 2YU連接到該器材,最後,所有器材也都透過這台連接以示公平,也方便輸出不同規格的取樣率給升頻器使用。

由於在跑軟體升頻時,對於PC硬體規格有相當要求,因此朋友的硬體就必然稍微講究一些,以確保每個軟體升頻選項,電腦都能夠順利運算。

當日所有的測試比較都是在場的6個人一起聽,並選擇各式不同種類的曲目來測試。

外置升頻器:

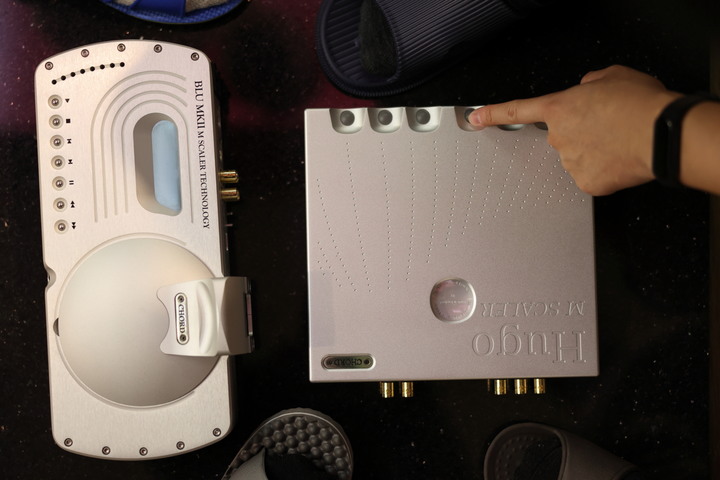

一開始大家先一起聆聽外置升頻器的部分,有dCS Purcell、Chord M Scaler及Chord BLU MK.2。

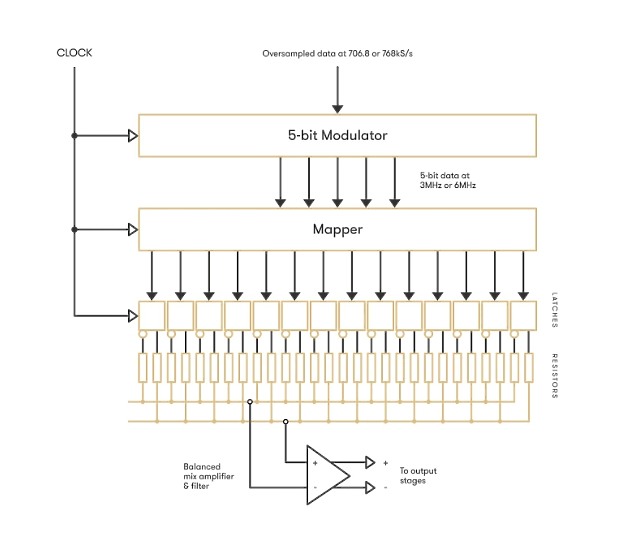

外置升頻器主要是使用專屬硬體搭配器材來做數位運算、輸出入整合與升頻處理,所以外置升頻器同時也是一種DDC,不同的器材升頻的選項也不同,常用的升頻除了PCM的升頻模式之外,也有把PCM轉成DSD的升頻方式。

dCS Purcell:

一開始我們先聆聽dCS Purcell,這是一台20年前由dCS改良+簡化業務用升頻器而發售的產品。

dCS的升頻器從最早專業用的972、974一直到這台Purcell,聽物主說每一代的進步幅度都相當大,而且有許多唱片其實都用過dCS升頻器處理過才做成SACD。

Purcell分為兩個版本,前期的版本最高可以透過雙AES升頻到PCM 192K/24Bit,後期的版本可以使用1394介面進一步升頻到DSD,本次測試的Purcell是後期完整功能的版本。

大家一致認為,這台二十年前的老古董接上去後聲音進步不少,解析提高了一截,細節量多了許多,聲音變得流暢且自然,出乎意料。Purcell加上系統之後的提升,真的是不容小覷。

Chord BLU Mk.2 、M Scaler:

第二組硬體升頻器是Chord在2017年及2018年分別發表的BLU MK.2及M Scaler。

BLU Mk.2是CD轉盤再加上升頻器的設計,最高可以支援到PCM 16倍(768KHz)的升頻,而M Scaler則是一台標準的升頻器,最高一樣可支援到PCM 16倍的升頻,一個明顯的差異是,M Scaler工作溫度比BLU MK.2低了不少。

在用完午餐之後,兩位物主分別把Chord BLU Mk.2及M Scaler接上聆聽,雖然細部感受各人稍有不同,但大家都一致認同的聽感是,聲音都變細緻了,音樂的紋理更清晰也更有光澤,原本樂曲中的BASS比較亂且吵雜,現在變得凝聚且清晰(雖然有人不見得喜歡這一點),在聆聽大編制音樂時音場明顯大了一圈,分離度更佳。

總體而言,Chord的這兩台升頻器讓聲音就像是撥雲見日般,而且更耐聽還沒有犧牲細節,提升感相當大。

而在M Scaler發售之初,有許多玩家常會拿來和BLU Mk.2進行比較,認為M Scaler只是將BLU Mk.2拿掉轉盤的簡化版本,我自己也曾是BLU Mk.2的用家,難得趁這次機會也應物主要求,大家一起好好比較。

在同樣的測試條件之下,BLU Mk.2的聲音表現更為全面,更有厚度,音場的縱深以及層次感比M Scaler好上一截,聲音的表現更為滑順流暢且寬鬆。

BLU Mk.2在連接Vivaldi DAC時可使用雙AES傳輸,升頻的檔位也能切到更高,此刻出來的聲音差距更大,大家都一致認為這兩台器材確實是不同等級的。

最後,一位朋友突然拿出他公司用的Chord Qutest DAC,

想請大家聽看看,較為入門的DAC接上升頻器後聲音是否也能提升?

把Purcell接在Qutest上來聆聽,即使DAC是Qutest,提升的幅度還是不小,

聲音的層次感以及細節量都有明顯的進步。

軟體升頻:

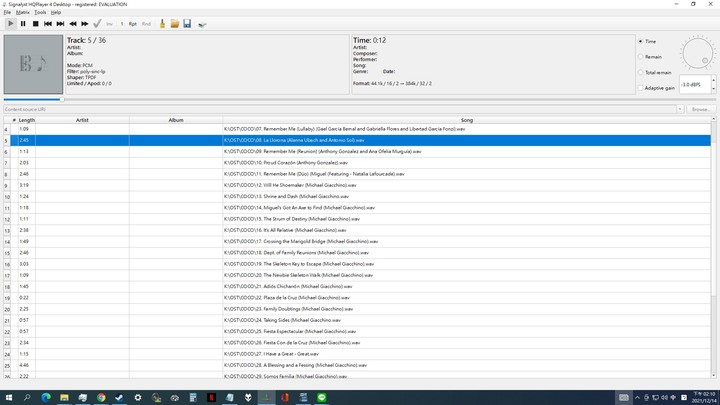

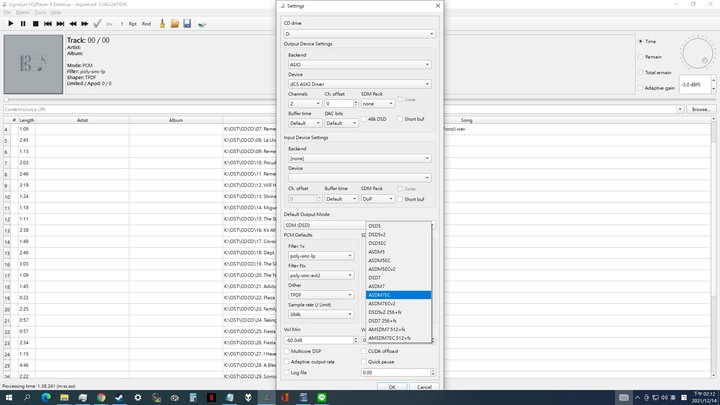

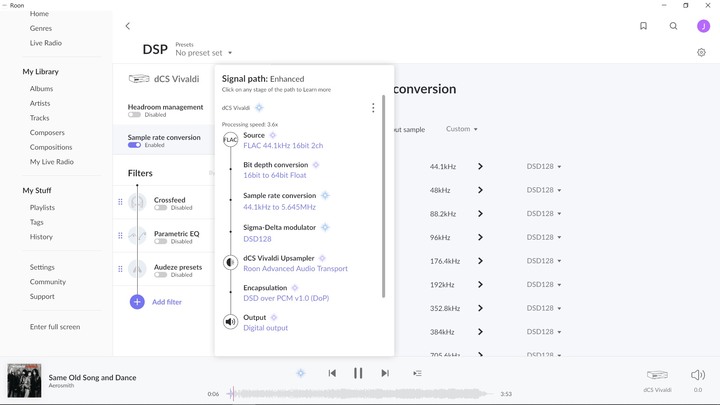

聽完了外置升頻器後,再來是軟體升頻的部分,軟體升頻的設置採取官方推薦的硬體規格,跟物主都是使用ROON及HQ Player來進行測試。

HQ Player:

從PC HIFI開始盛行到成熟階段,HQ Player在電腦訊源的播放軟體中就佔有一席之地,不管是豐富可選擇的功能,或是各種不同的升頻處理,HQPlayer總能輕鬆支援。

物主將升頻選項調整好,大家開始試聽,升頻選項不管是PCM或是DSD都有實際比較。

聽著RR數位母帶的朋友突然說:「聲音都完全變模糊了,有人有一樣的感受嗎?升頻選項開了之後,樂器的邊緣我感覺開始有碎裂感」

「但這是否是解析提高了呢?」一位在場的Wadia 16物主這樣說。

組織這次聚會的大老則是說,「這不是解析高,或是細節變多,這是聲音已經散開、變得不扎實,粗糙的毛邊都出來了,聽起來比較不自然了」

使用HQ Player的物主最後說道:「這聲音沒比較沒傷害,老實說,我實在有點意外...」

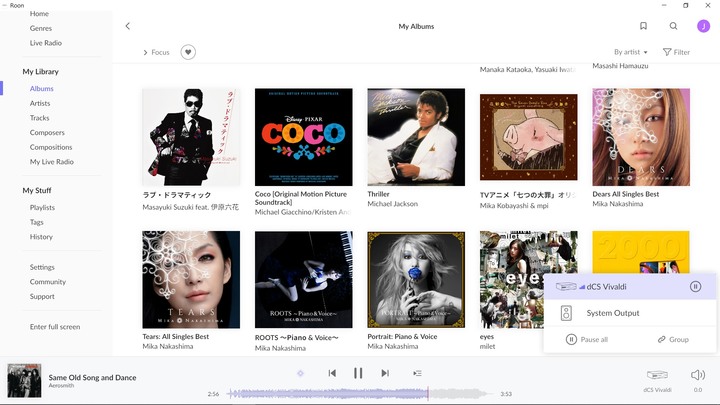

Roon:

Roon作為新世代的播放器,整合的功能相當豐富,播放硬碟內或是串流的檔案都很方便,舒服的介面配合完整的軟體功能,近年來成為大家的愛用軟體,我自己也有用。

朋友一樣是將軟體開啟,開始設置升頻選項,從PCM一路設置到DSD,並聽看看不同的升頻選項對音樂的影響。

物主聽完跟旁邊的友人說道:「怎麼會升頻越高,聲音越後退越薄聲?」

我則是認為,DSD的升頻似乎比PCM升頻還要緊繃一些,表現也更刺激不太耐聽,跟我常聽到的DSD檔案或SACD的特性不太相像,我比較能接受PCM的選項。

心得總結:

這次很難得參與了這個主題聚會,跟多位好友,大家各自出力來一起做這個測試,不管是硬體升頻或是軟體升頻,這個經驗都相當寶貴,大家聆聽後反覆討論、辯論再試聽,最後一致認為,當天使用的獨立升頻器的提升感目前是高於軟體升頻的表現。

但我認為,數位資料如何演算、處理都相當複雜,這些軟硬體的升頻運算技術都是各家不傳之密,也是這些專業工程師長年累積的對於音樂回放的理解。

也因此,我感覺更要審慎對待,經過這次的聆聽聚會,作為HQ Player的使用者,我也受到了一些衝擊,加上幾位物主朋友的慫恿,正在慎重考慮是否再升級PC硬體重比一次,或是乾脆加一台升頻器引進自家系統,我還在思索猶豫著。

)

) )

) )

)

),這樣對原廠來說,其實不是很公道。因為設計是一整套的,工程就是各方妥協的產物。

),這樣對原廠來說,其實不是很公道。因為設計是一整套的,工程就是各方妥協的產物。 )

)