十七號一早就去了圓山飯店,可能是因為大展首日人不多,一些展房大都還能聽到由自己指定的曲目來聆聽,但幾乎都沒聽到喜歡和滿意的聲音。

今天又陪另一朋友去,奇怪的是,前幾天(十七日)聽了認為不滿意的展房,今天卻都變得好聽了?回到家後一想,原來是曲目不同!

前天聽的曲目,大都是自己指定的大編制如:協奏曲、管絃樂曲或交響樂曲。

今天聽到的幾乎都是如蔡琴、趙鵬、爵士樂、鋼琴+小提琴或大提琴...編制簡單的曲目。

另外,十七日那天和音響發燒友人下午三點就離開圓山展場時,就強烈建議發燒友人一定要去聽聽2017年我在光華三創園區五樓聽了極為讚賞的空間處理和 B&W 802D3喇叭的聲音...

發燒友人二話不說立即一同前去,在三創園區五樓視聽室也聽了些跟2017年相同的曲目後卻發現,聲音都不對了,詢問店家的陪同人員後才知道,原來店家已由2017年時的皇佳換成了印象音響進駐。空間、喇叭都一樣,但其他器材都不同了,喇叭擺位的位置也不同,2017年聽二聲道系統能有類似3D音場、層次、定位的音效都消失了,整體系統的聲音也讓我和燒友大失所望...,可見調教功力有多重要。

說了些故事,是想提醒樓主,即使是相同的音響器線材,在不同的空間、喇叭擺位、聆聽位置都會有不一樣的聲音。(例如樓主鋪過地毯後的聲音變化)

還有,從十幾歲就拿著樂譜聆聽、註記著相同曲目而演奏者、收錄音不同的唱片版本比對就發現,只要是收錄混音的品質不好,不論何種媒體格式錄製的音樂都無法讓音樂起死回生;相反的,優質的收錄混音,即使是youtube串接音響器材來聆聽,也能讓不是發燒友的我讚嘆不已。

不過自己也發現,只要聆聽空間對了,其他如:喇叭擺位、聆聽位置、器線材搭配...就都事半功倍了。但是,也誠如音響達人們說的,世上沒有獨一完美的音響器線材可以讓所有不同類型的音樂都好聽,這點倒是有點像演奏不同曲目時需要挑選不同音質的樂器、琴弦或空間啦。

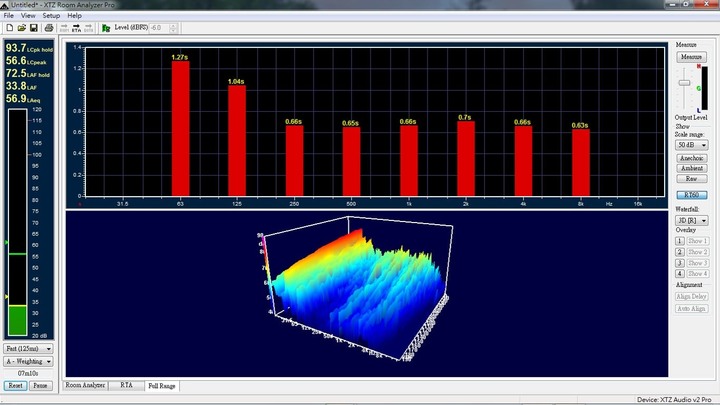

自己趨近黃金比例的空間也曾跟發燒友人借過空間聲學量測儀器測量過,沒做任何吸音擴散、近10坪空間的問題大概就是RT60的殘響長了點,大音量時聲音會有點混濁難聽,但這卻很適合拉琴彈琴(很好聽),而自己的聆聽最大音壓也很少超過90dB,所以也就沒做任何聲學處理了。

以前自己沒空弄懂音響器線材隨便聽,而今才稍稍懂了點的我,還是深深的認為音響實在複雜(尤其是現今的售價),遠比自己拉琴彈琴教琴還複雜太多。所以自己幾乎都聽超級方便的電腦數位串流+網路、類比FM收音機,Low啦,哈...以上自己小小淺淺的實際經驗,供樓主參考看看,如有任何謬誤不當,也望網友見諒包涵喔...