在這篇[ 幾條個人擁有的音響訊號線跟電源線的個人感想 ]Pachilla大分享的「動態」在聽感上的定義,也整理到這邊,讓整個問題的敘述更完整。

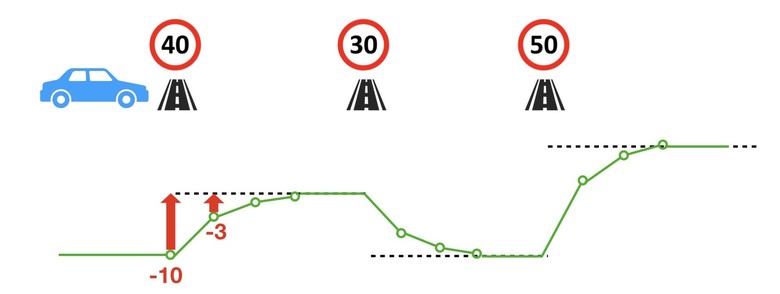

就是 "主旋律/人聲" 與 "背景" ,"強音" 與 "弱音" 之間的落差。

對我而言,如果平常習慣聆聽的音量時聽起來主旋律跟背景伴奏霍在一起,聽起來在同一個2D平面,需要提高音量才能辨識出足夠的細節跟層次立體感,那就是動態表現不佳。

所以如果背景越黑,細節越豐富,旋律/人聲懸浮於背景,即使深夜聆聽音量不高,那些細微的跌宕起伏都可以清楚的辨識。

但是前提是你的音樂檔案錄音品質要好,很多檔案錄得很爛的本來就沒救了,然後儘量的不要用串流音樂檔標準,因為我實際用同一台訊源 A/B 比較同一首歌 (Qobuz vs. WAVE),在層次立體感還是 WAVE 檔案的表現比較好。

層次立體感、背景黑、細節豐富等,這些更進階的聽感描述,都會影響對動態表現的評價。似乎「動態」更像是一個統合許多因素的綜合評價,不是一個特定單一指標。

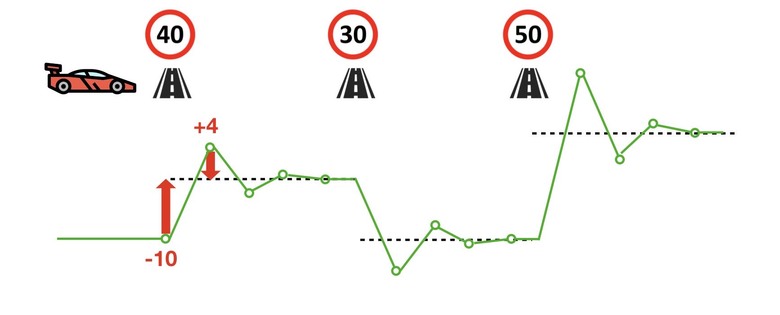

至於強音、弱音的落差,同棟樓yngwiemore則進一步闡述,以Dave Brubeck - Take Five YouTube影片的實例:

我舉個例子,4分40秒開始的鼓聲,要聽到的是打鼓者的力道強弱和速度,音響系統動態要足夠,表現才會好

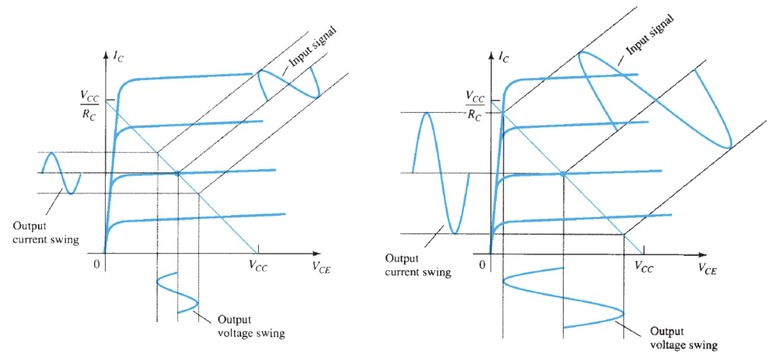

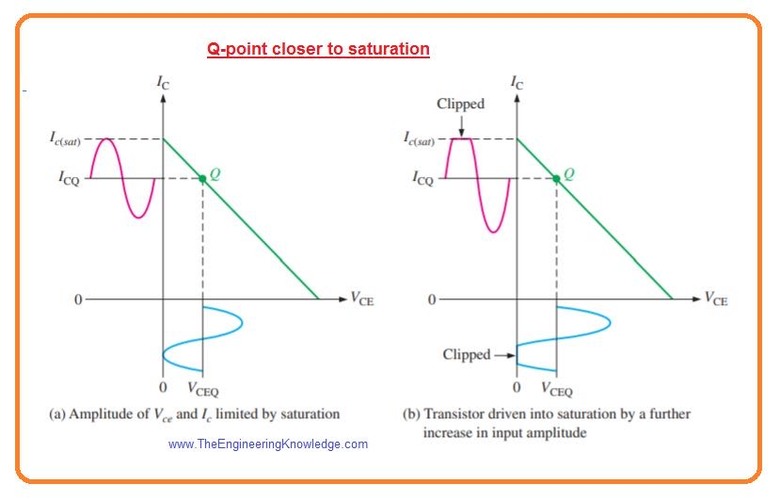

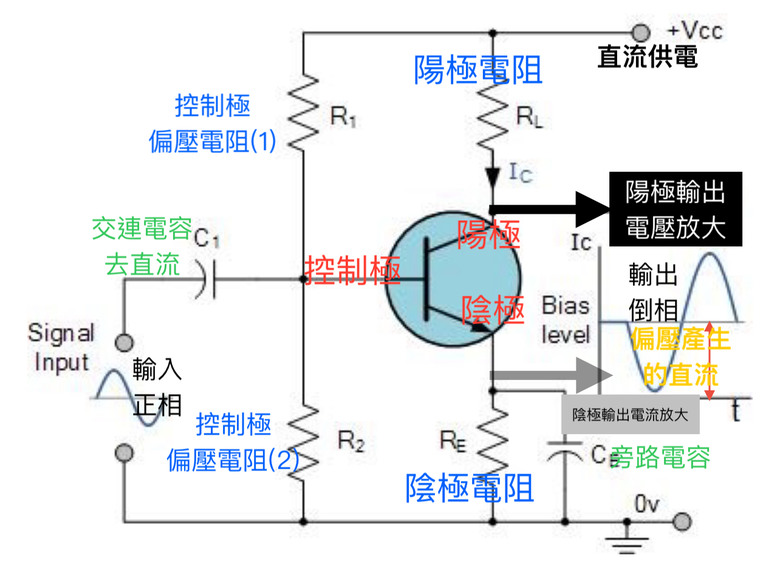

上述的強弱與速度,除了線性度失真較有機會量化外,似乎也呼應了MiPiace大提出的「時間響應」說法。瞬間電流如何影響強弱聽感、以及如何量測,應該也是一個可再深入探討的方向。

補充:

也謝謝李老闆的說明:

曲風越簡單越好.(HI-FI的動態通常是指極小聲與極大聲的區別)

。

。 。

。

)

)