Celibidache88 wrote:

哈哈, 其實我是不想(恕刪)

Celibidache88 兄,您好!

剛剛看到您附的照片中,也有黑膠唱盤!您平常也聽黑膠嗎?

如果是,您覺得這個youtube影音,是否算是帶有幾分"黑膠味"呢?

經由前面有些前輩的分享,似乎我在youtube、電影中、甚至朋友家的平價黑膠系統所聽過的聲音所累積的印象,不是"正宗"的黑膠味呀?

shaolihmin wrote:

不好意思!我還是想知(恕刪)

shaolihmin wrote:

M大說:"貝多芬交響曲全集錄音眾多....但是2000以後出的新錄音, 有許多演奏讓人驚艷,"可否請您推薦幾張?

jackcan wrote:

我簡單分享一下我認為的「黑膠音染/雜音」是什麼

jackcan wrote:

讓系統達到高解析度,在「聽覺上」與高解析數位檔案幾乎沒有差異(當然用儀器分析就會有差異了)。黑膠系統並不等於一定要溫潤、有感情。他也可以很冷、很解析、聽不出雜音。

shaolihmin wrote:

感謝jackcan大(恕刪)

shaolihmin wrote:

是的。可是,"那個低音"是否也是CD表現不出來的?

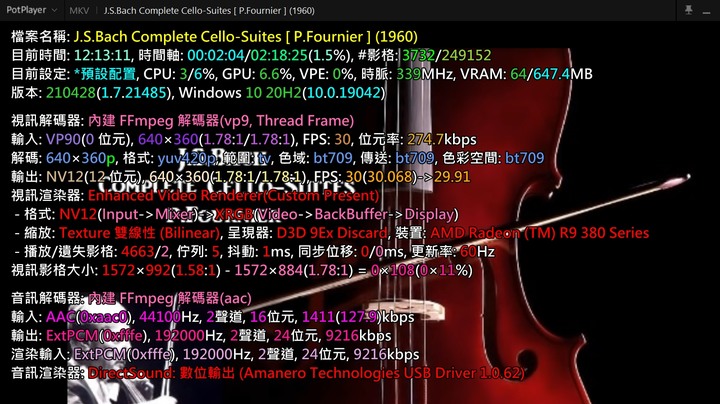

而youtube就算升頻道192 kHz 也聽不到那麼detail...

而youtube就算升頻道192 kHz 也聽不到那麼detail...