dirtsa wrote:

當audio engineering...(恕刪)

dirtsa 宅男工程師 其實這部分我比較難理解的是為何需要找到一個參數去解析音色,

解析他的好處在哪?系統能打的出來不是比較重要?復現的工程上需要這樣反推的實務應用在那?

流程應該是盡可能去確保輸出等於輸入為必要條件,做出一個能接近理想的輸入輸出系統,最後再套上option 用家要的一些filter DSP eq 或是一些人因工程研究後最佳化效果等等濾鏡即可。

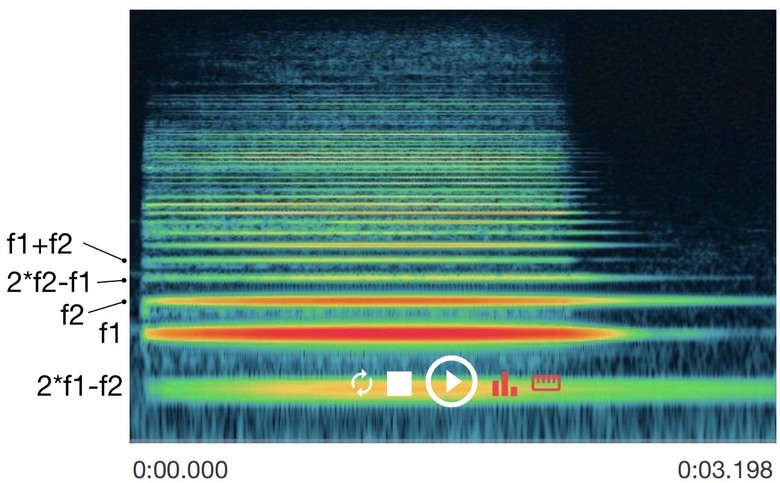

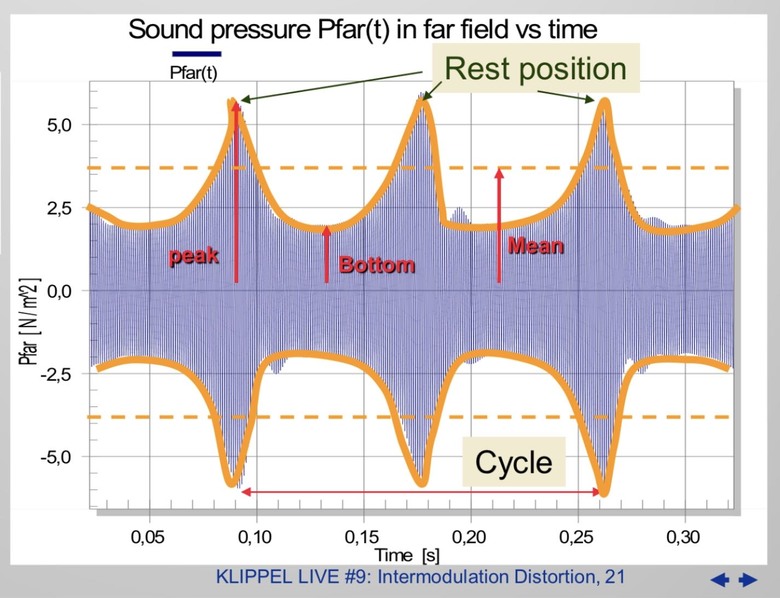

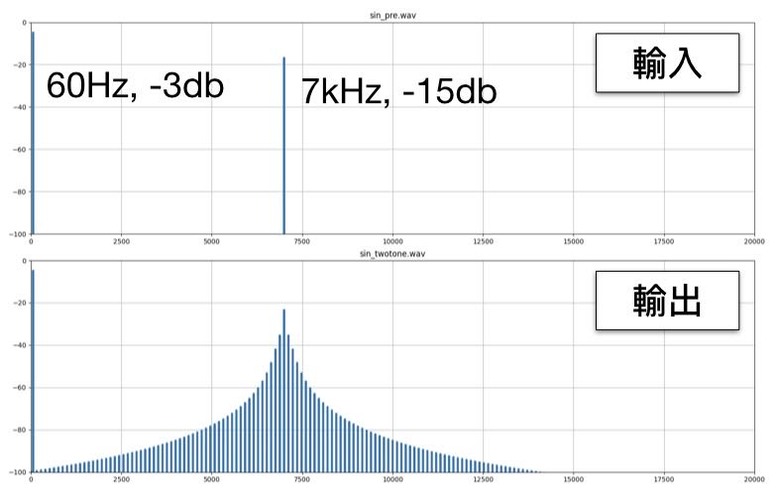

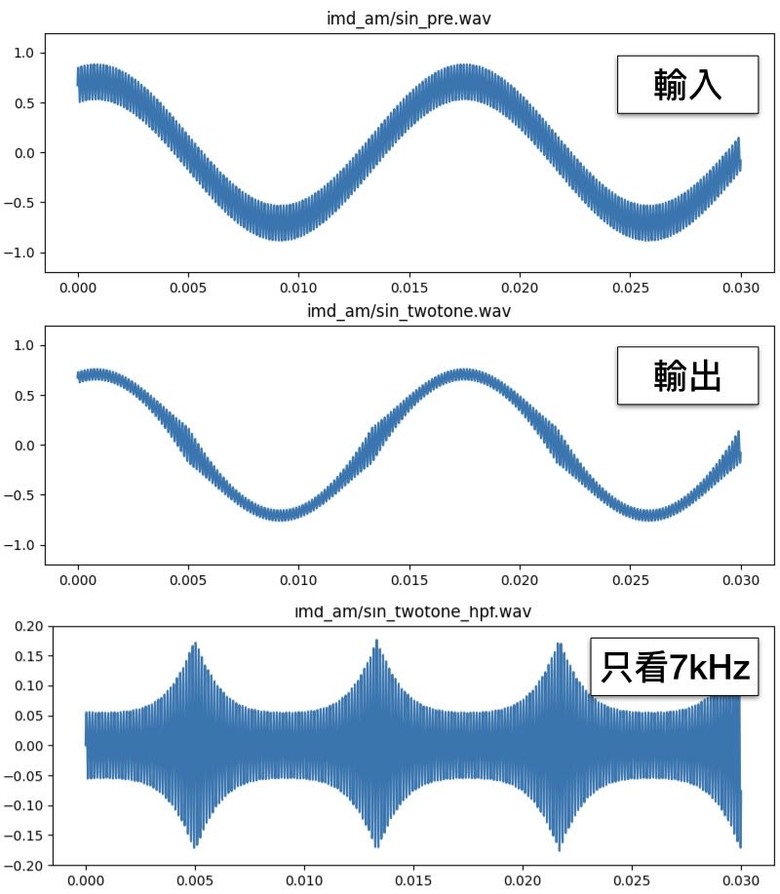

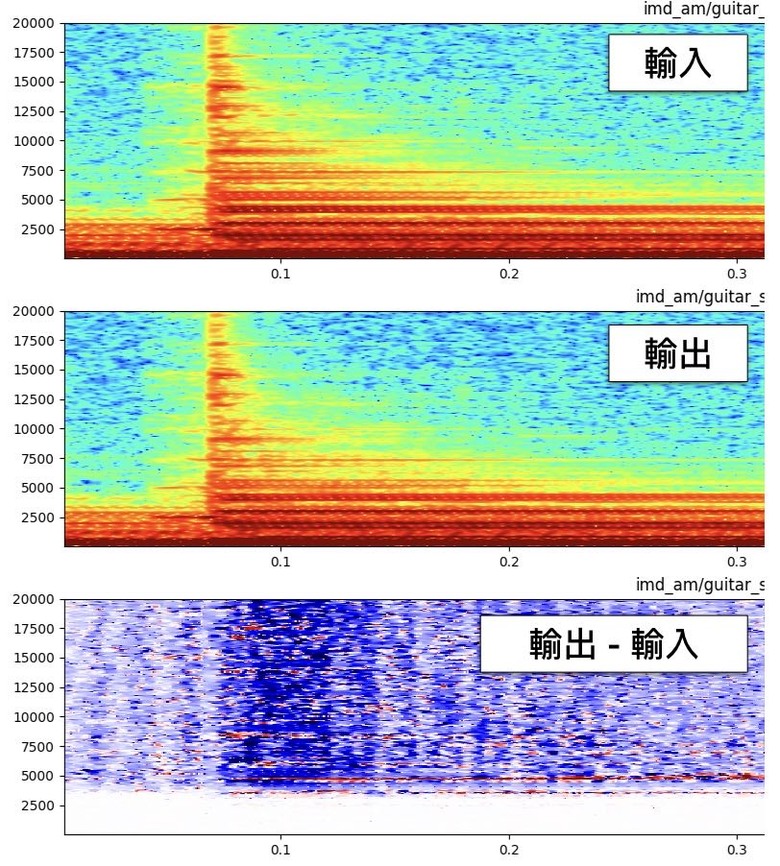

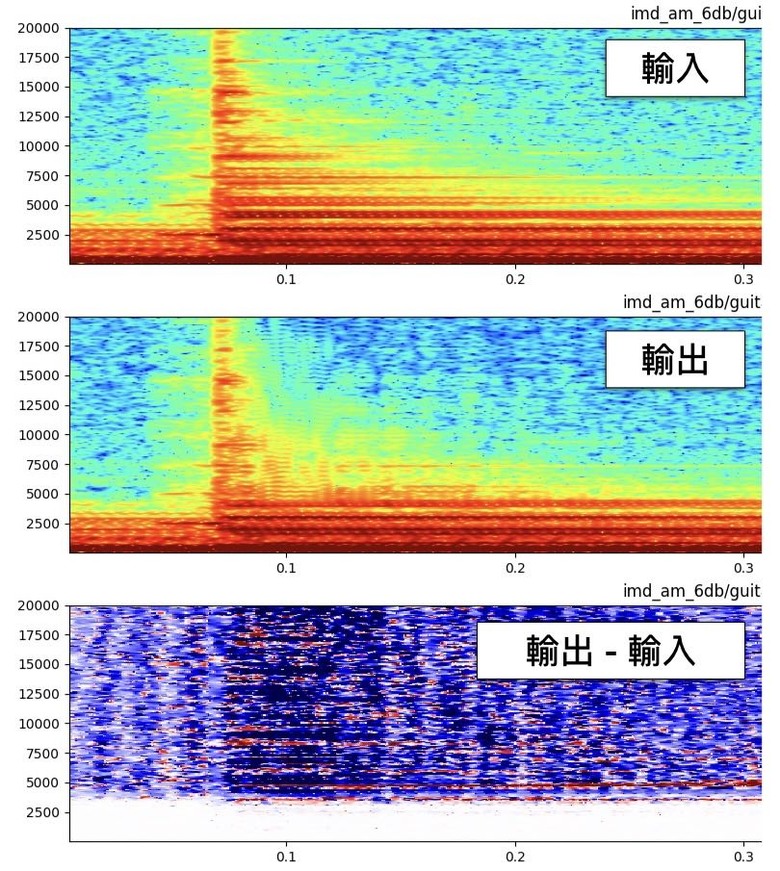

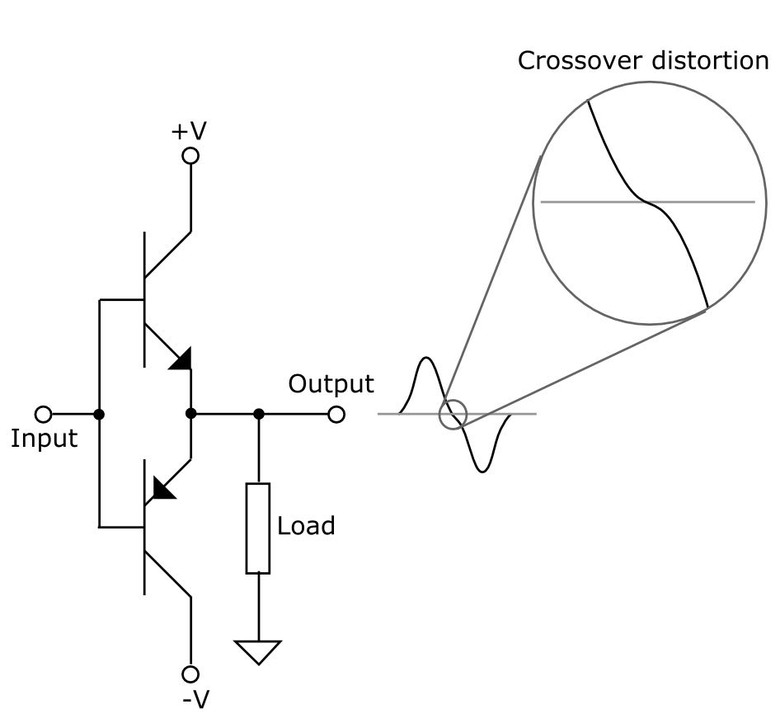

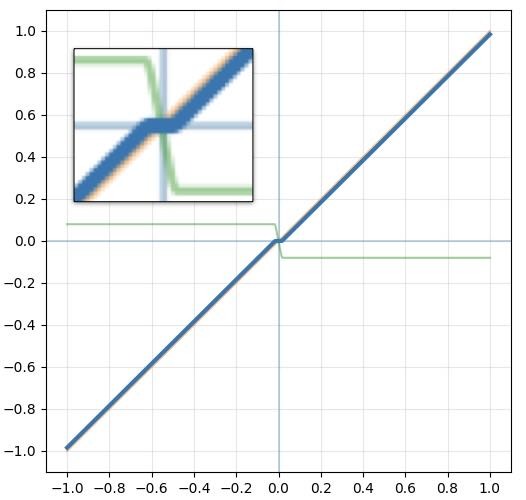

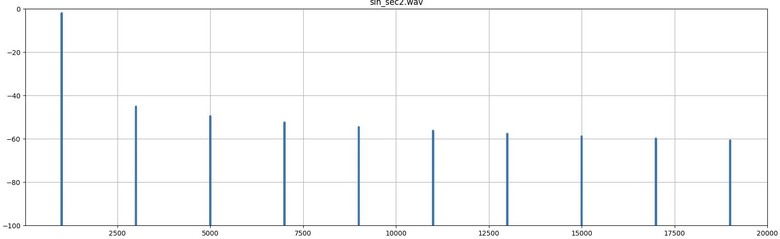

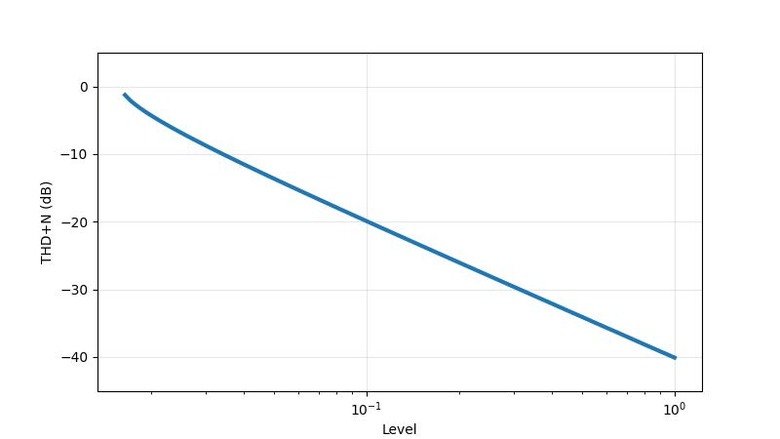

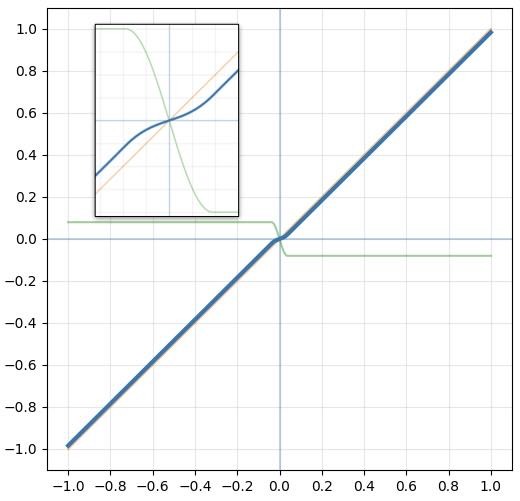

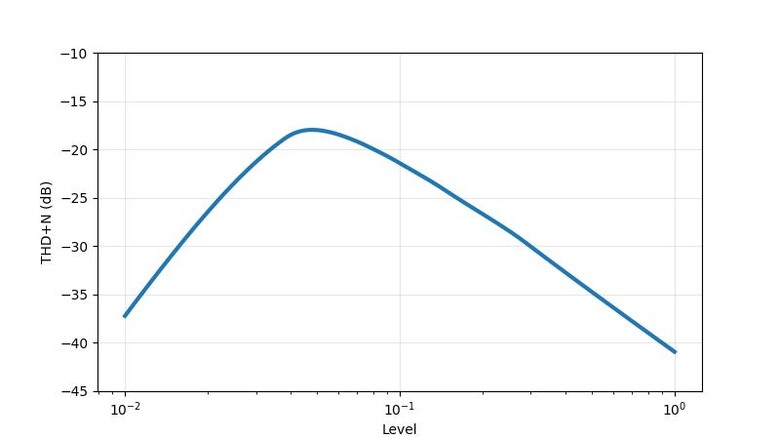

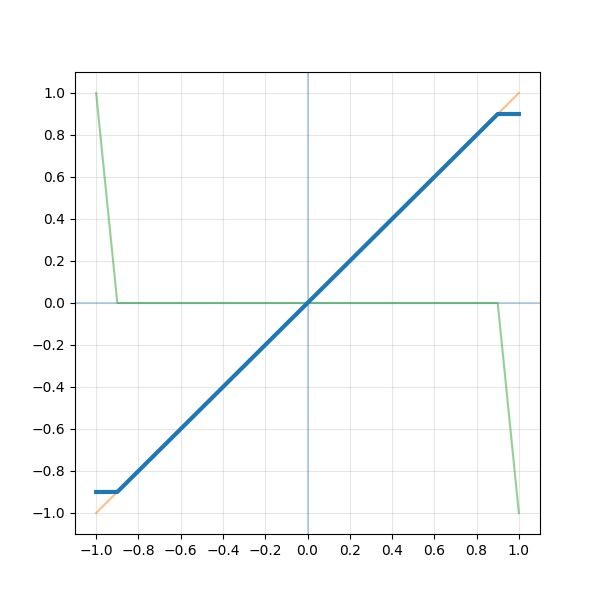

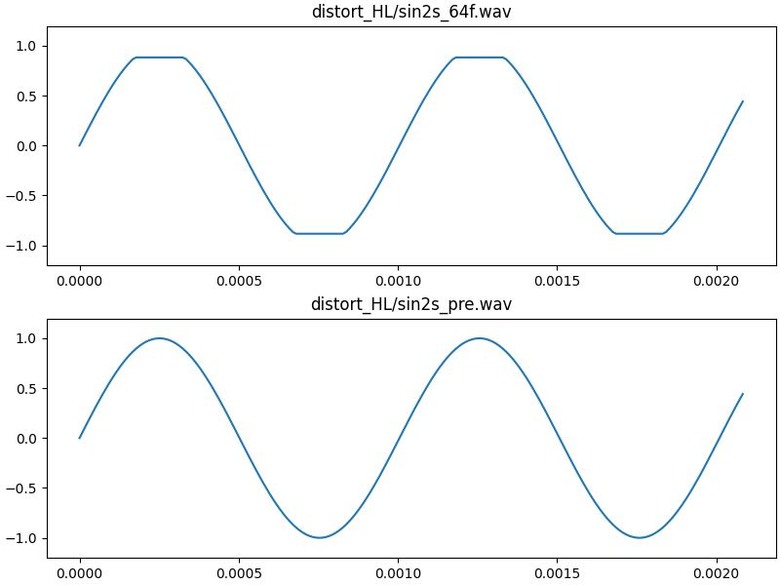

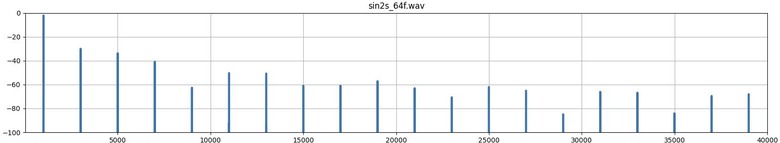

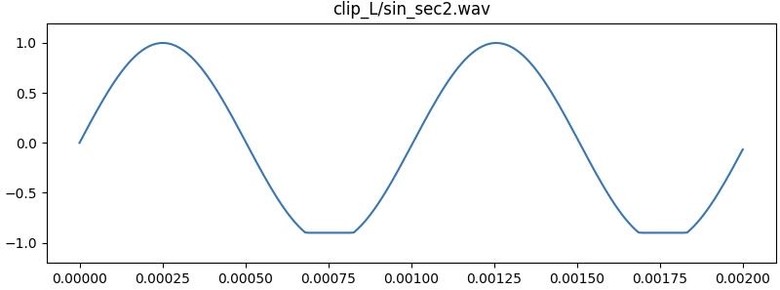

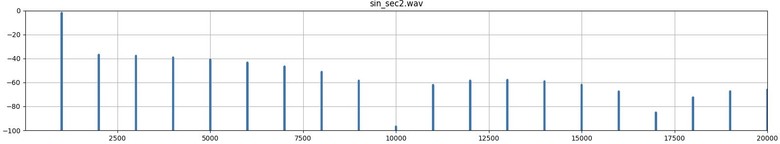

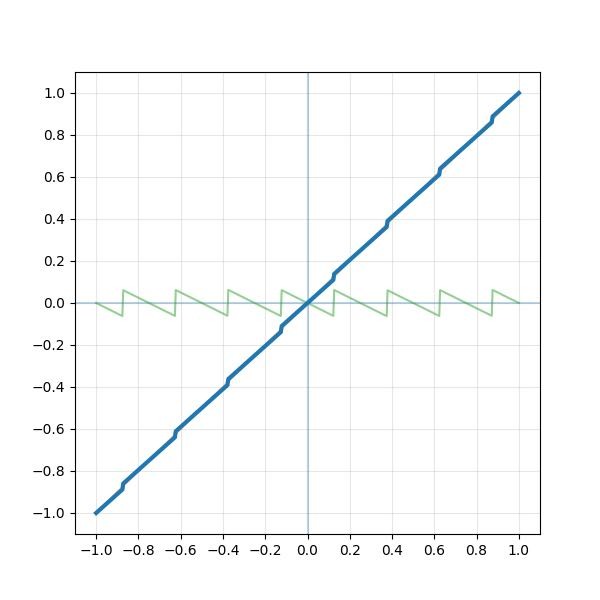

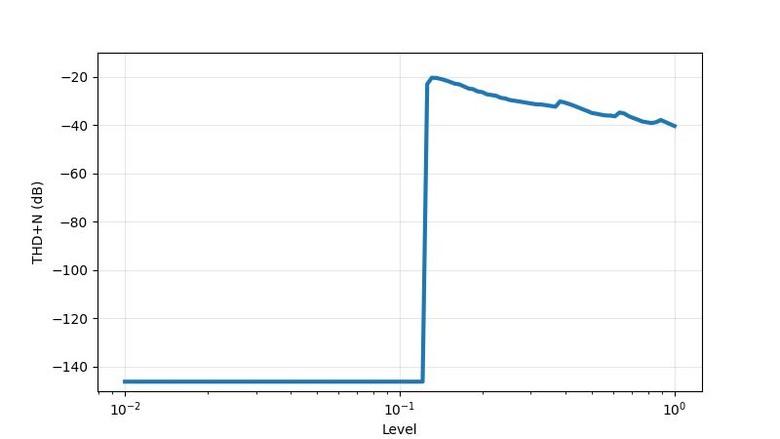

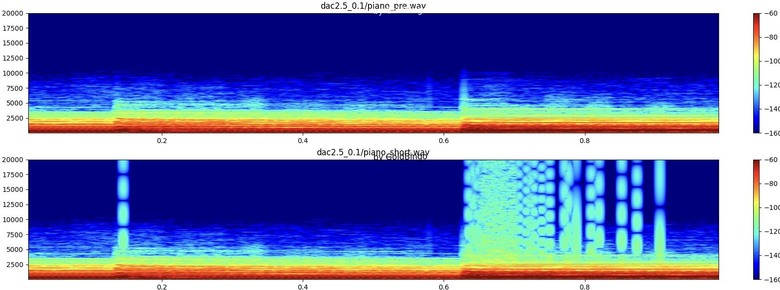

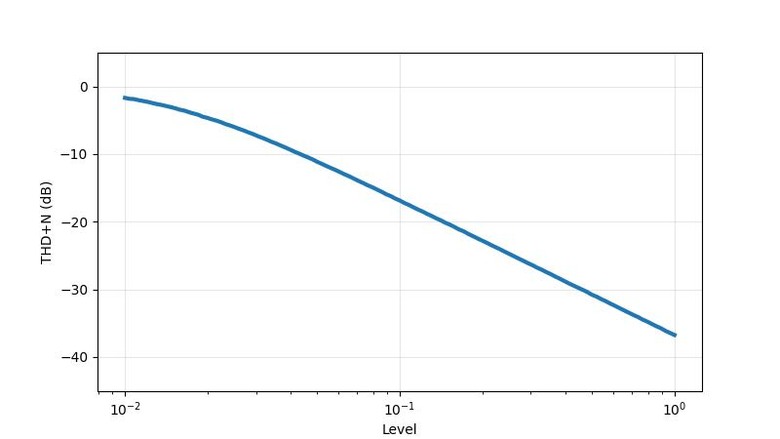

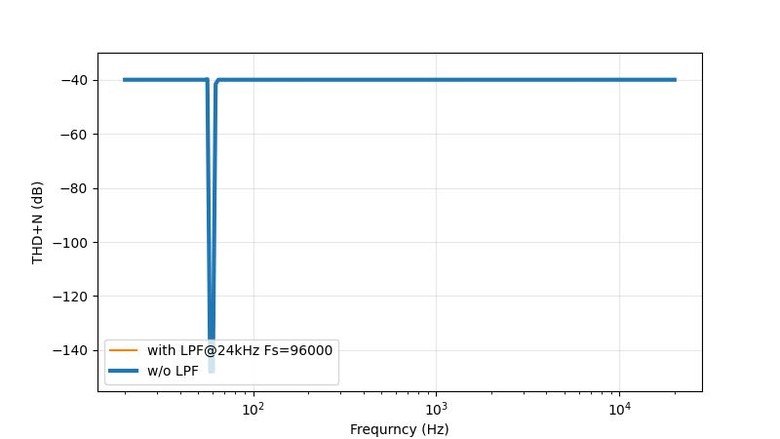

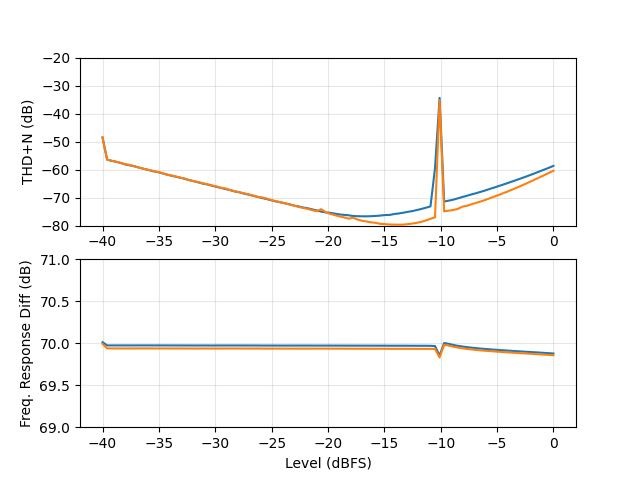

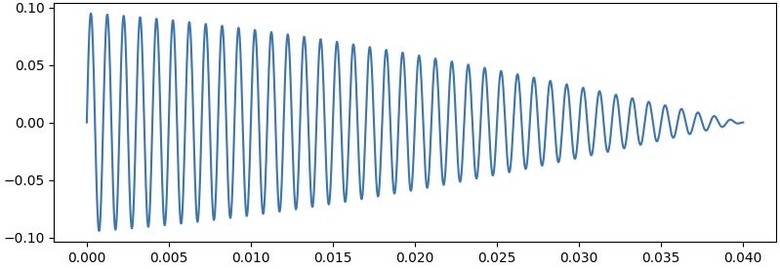

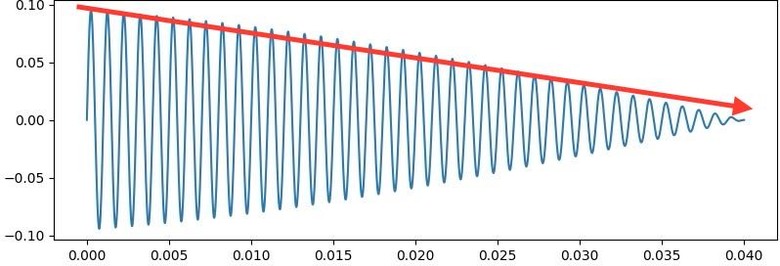

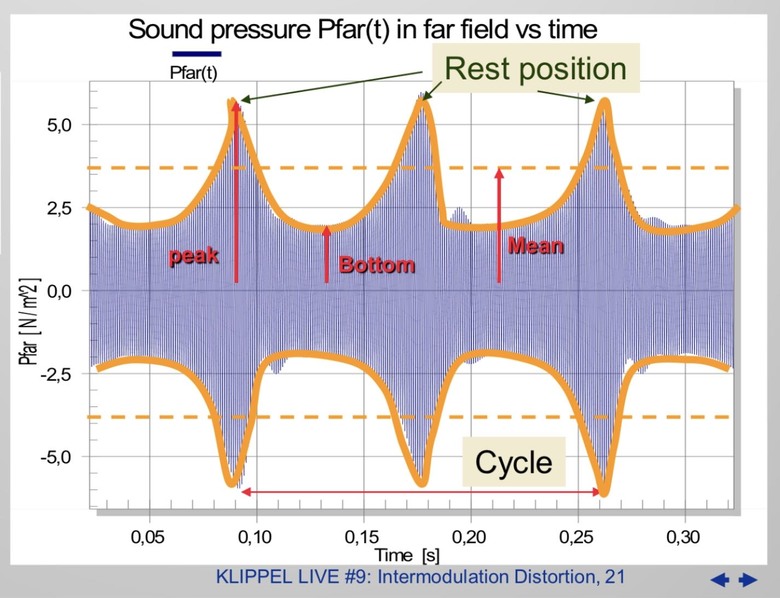

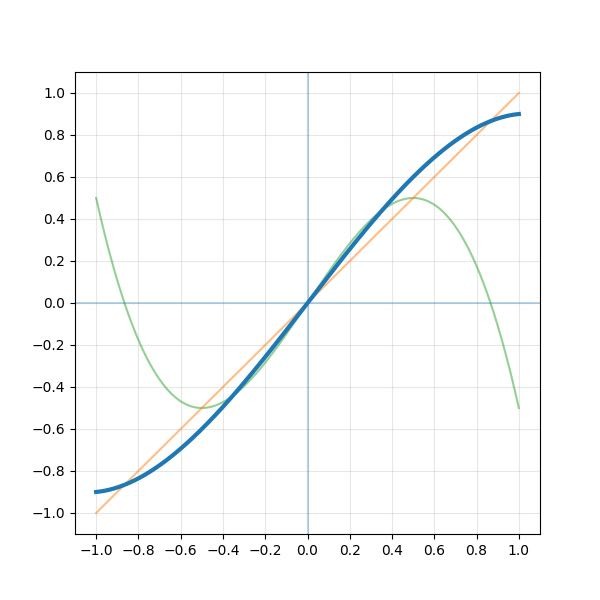

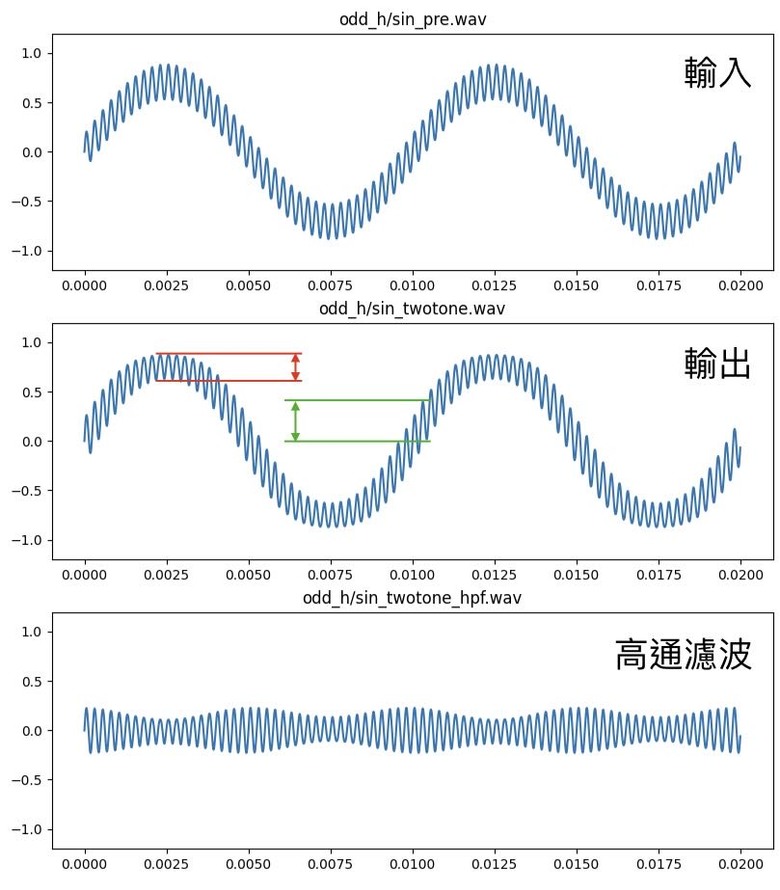

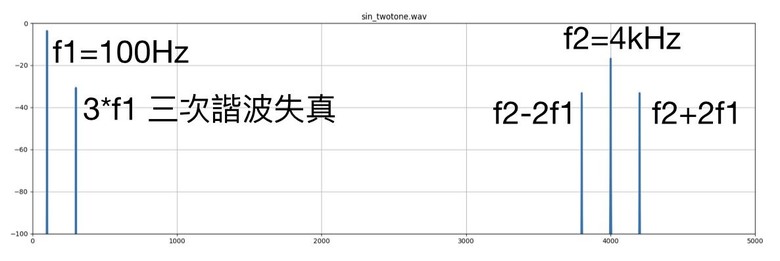

。以振幅掃THD圖,也可印證此狀況。0.125以下無失真,一超過THD立刻暴升。隨著振幅變大會經過的其他不平滑處,也都會看到對應的起伏點。

。以振幅掃THD圖,也可印證此狀況。0.125以下無失真,一超過THD立刻暴升。隨著振幅變大會經過的其他不平滑處,也都會看到對應的起伏點。

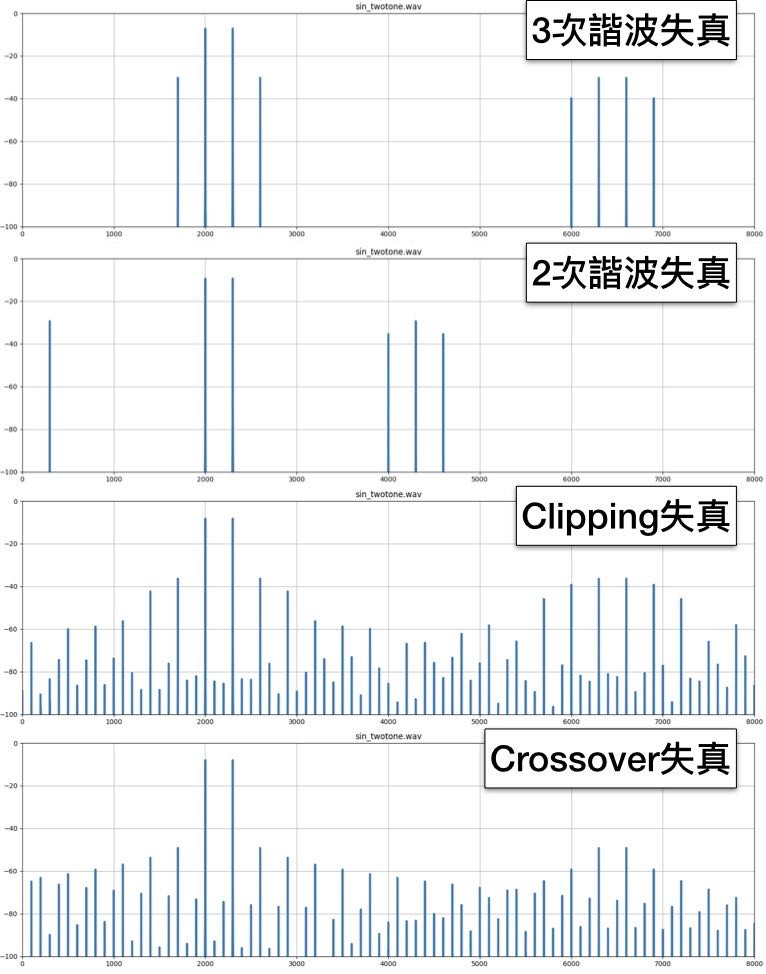

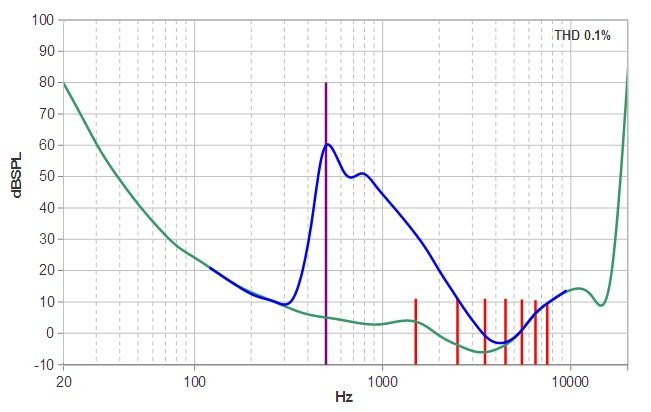

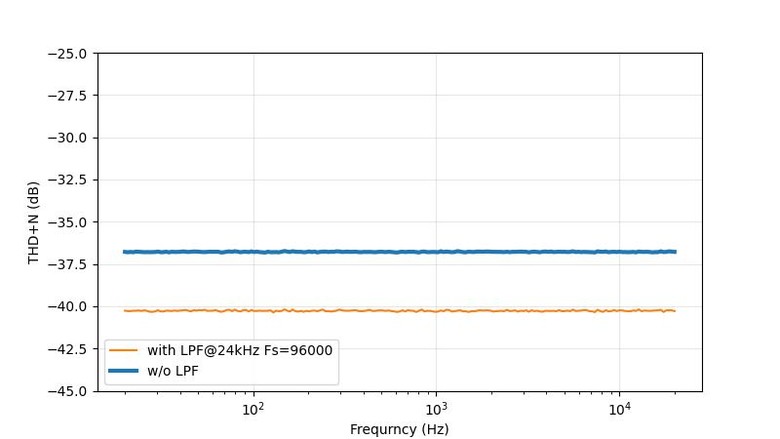

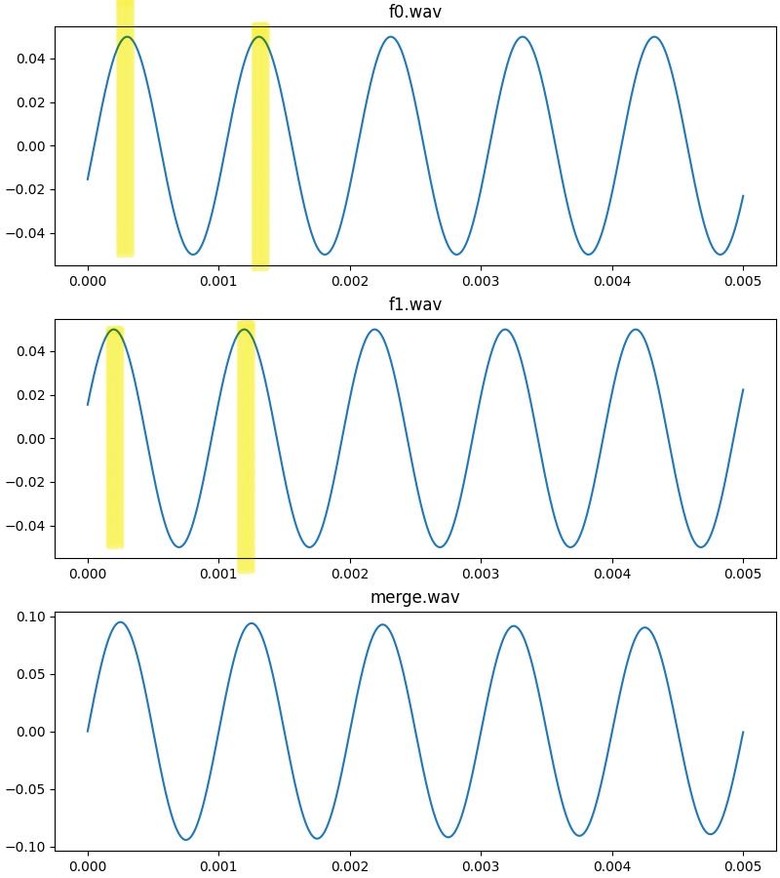

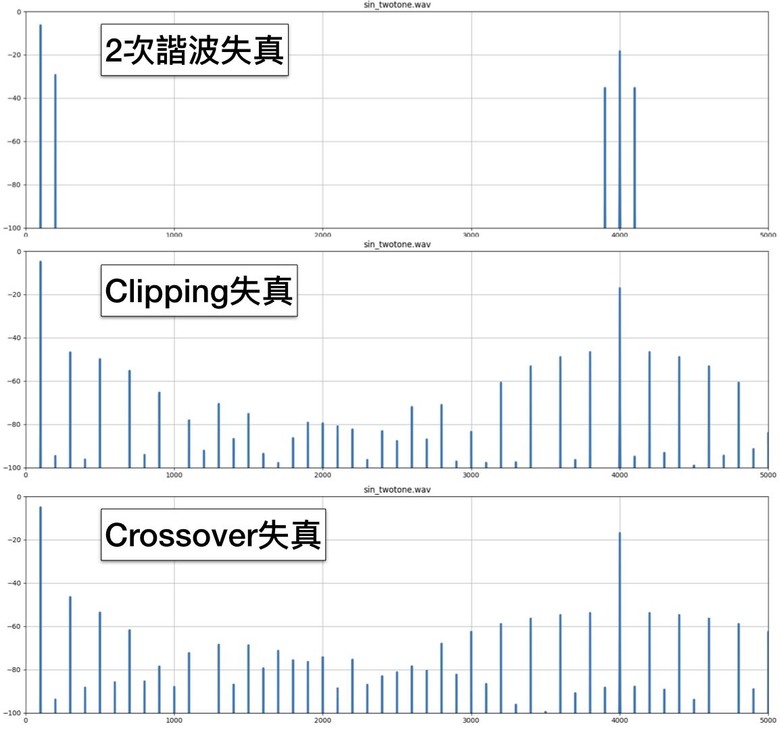

。在解讀THD數據時,不一定低的,就一定聽起來感覺失真小。

。在解讀THD數據時,不一定低的,就一定聽起來感覺失真小。goldbingo wrote:

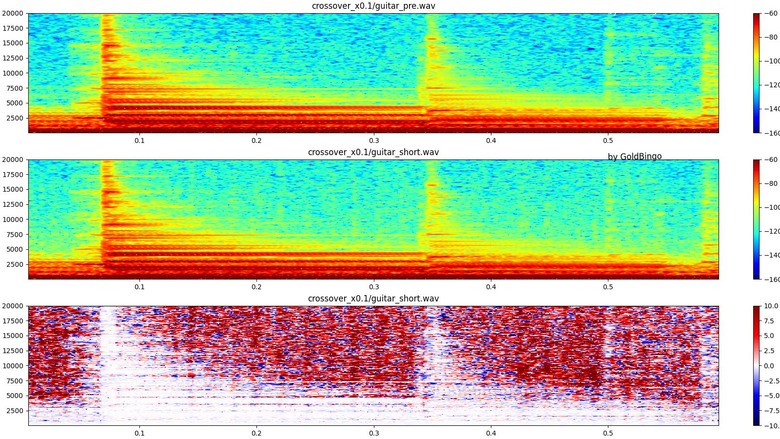

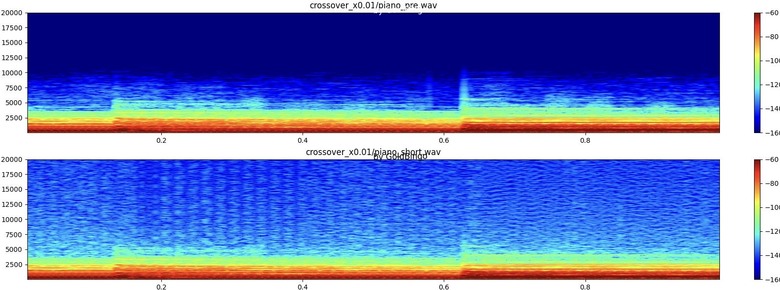

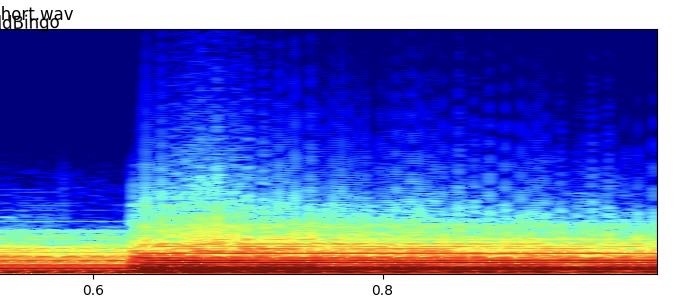

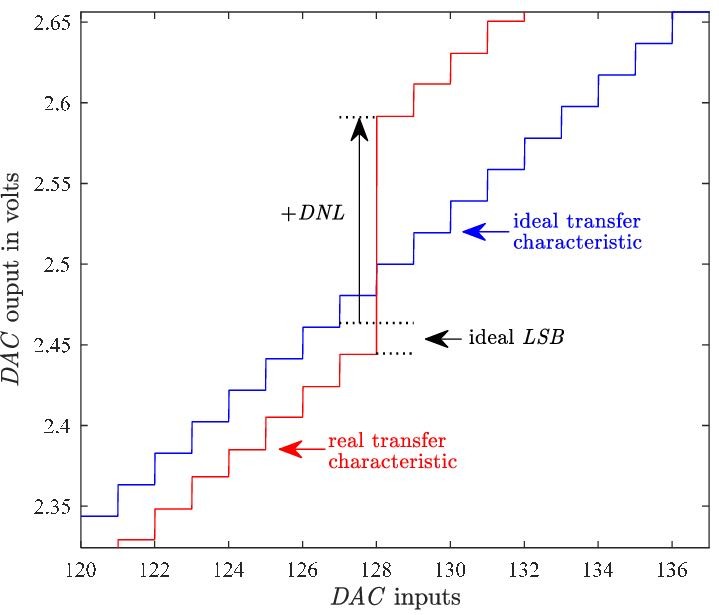

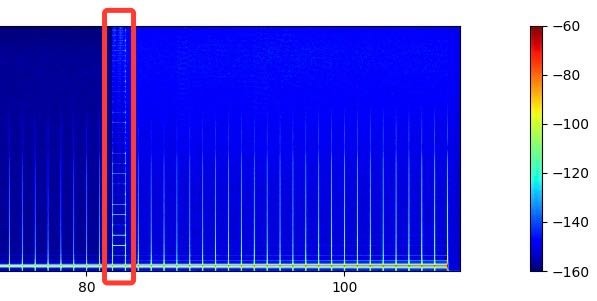

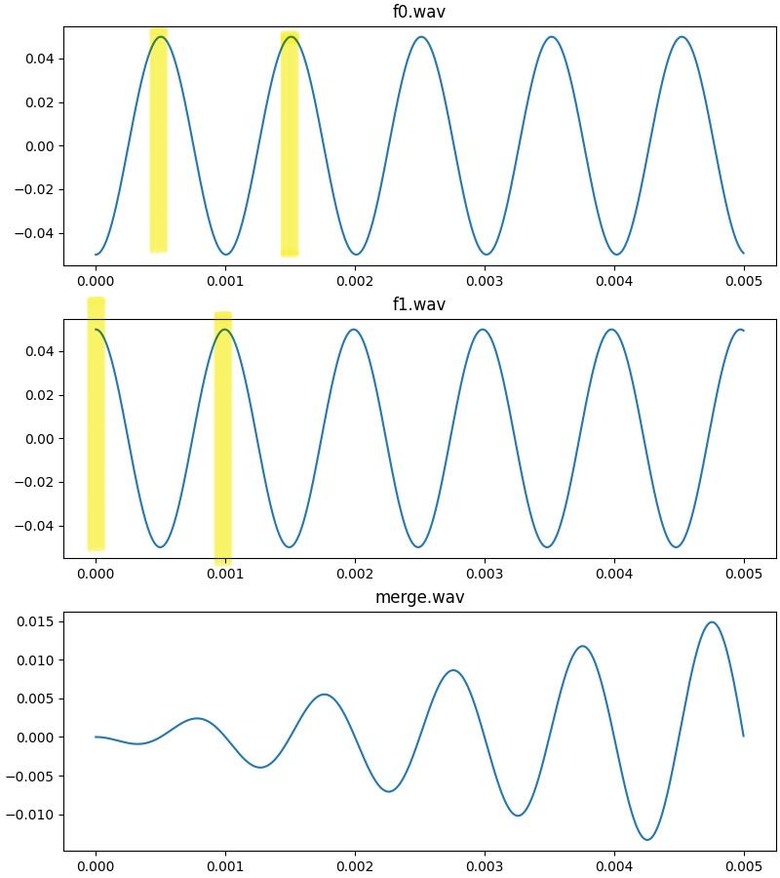

DAC可能因電路設計不理想性,在某些位元轉換處,產生較大的DNL,

在R2R這類很吃元件match特性的DAC尤其挑戰高

goldbingo wrote:

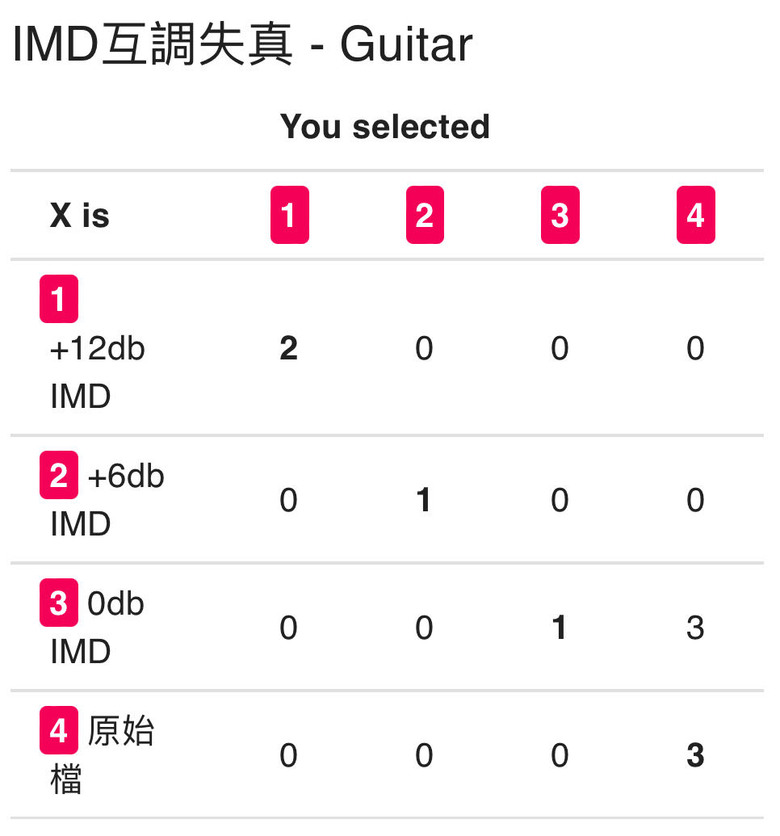

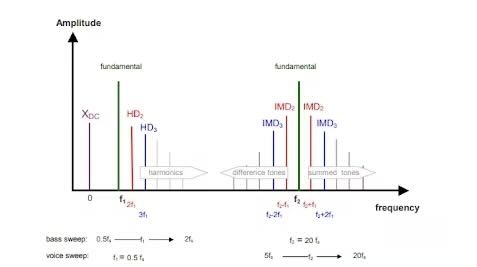

同樣1% THD在不同頻率組成下,聽感感受的失真度卻是天差地遠。

誰阿 wrote:

其實這部分我比較難理解的是為何需要找到一個參數去解析音色

誰阿 wrote:

做出一個能接近理想的輸入輸出系統,最後再套上option ...(恕刪)

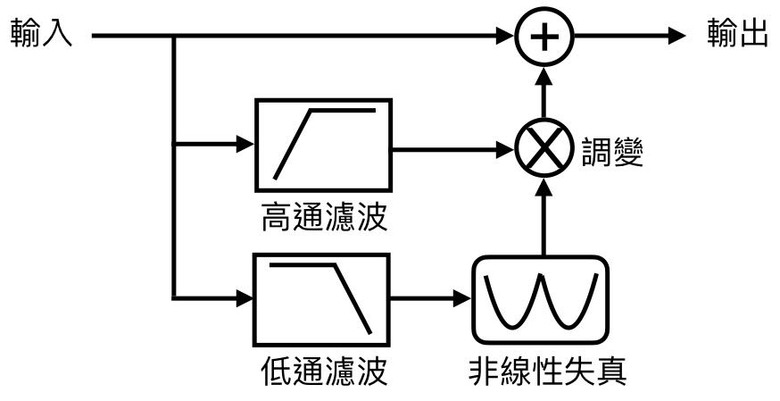

,調整聽感不影響其技術面失真指標。這樣就不會因量測數據而錯過想要的聲音。

,調整聽感不影響其技術面失真指標。這樣就不會因量測數據而錯過想要的聲音。 。

。

goldbingo wrote:

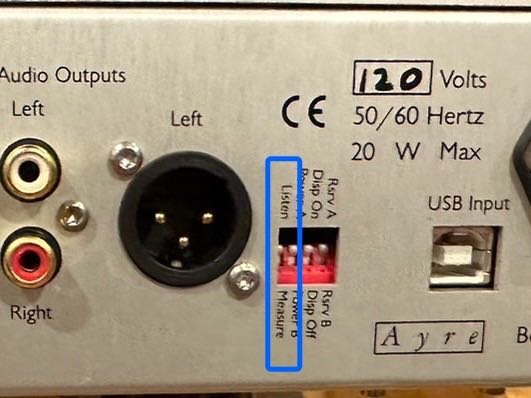

舉Ayre QB-9的做法為例,它就有點這個味道。這部DAC在後面附上了可以切換

MY-HiEND wrote:

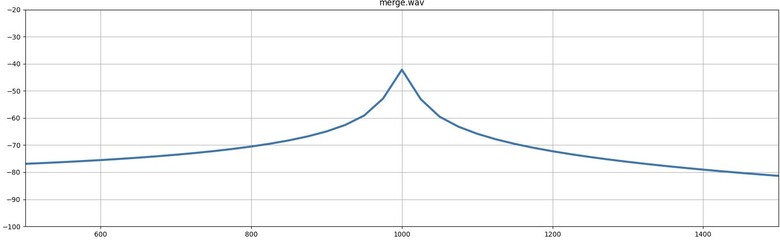

您知道為什麼Ayre 從來不生產分體式的轉盤及DAC 嗎?為什麼QB-9 會成為Ayre 第一台獨立的DAC?今年9 月Ayre 市場經理Brent 來時,我特別問了他這點,答案其實很簡單,關鍵就在於時基誤差(jitter)。標準的S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)數位傳輸方式是沒有辦法避免jitter 的產生,這對要求完美的Ayre 來說,是沒有辦法忍受jitter 對聲音所造成的劣化。

。

。宅男工程師 wrote:

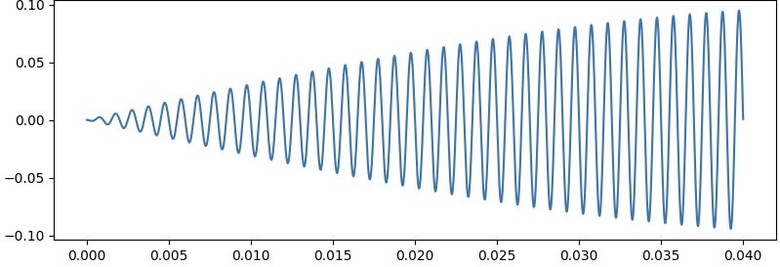

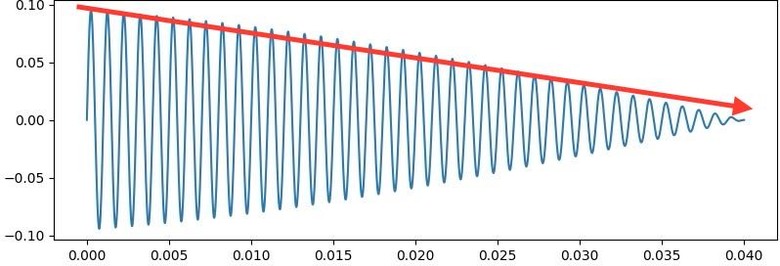

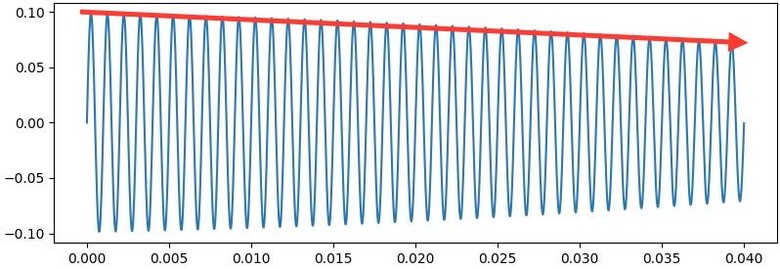

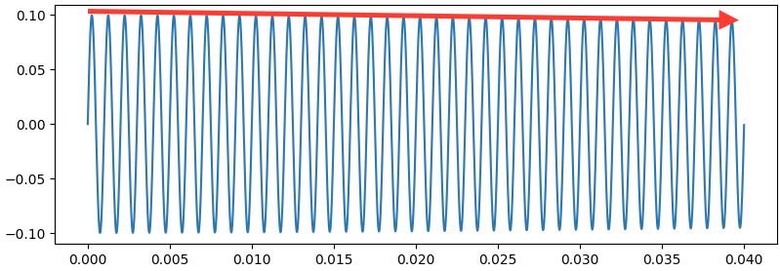

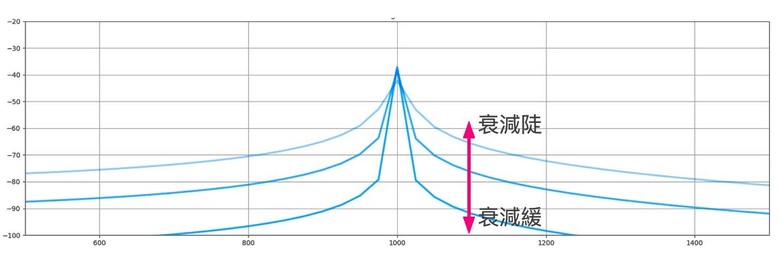

不同頻率的相異衰減時間 ...(恕刪)

「時間上的資訊藏在phase中」

「時間上的資訊藏在phase中」

!)

!)