第一首 莫札特: G大調第18號小提琴奏鳴曲 KV 301

第二首 舒伯特: C大調小提琴與鋼琴幻想曲 934

第三首 克拉拉・舒曼:三首浪漫曲,

第四首 雷史畢基:B小調小提琴奏鳴曲

第一次接觸 Mutter 是剛退伍時觀看電影 辛德勒的名單, 沒料到 30 年後有幸聽到她現場演奏.

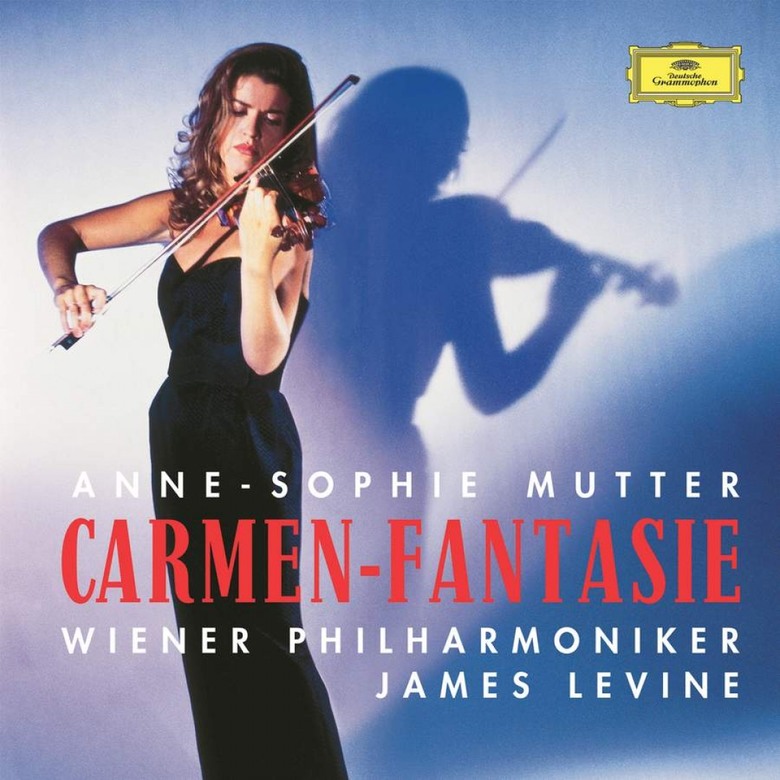

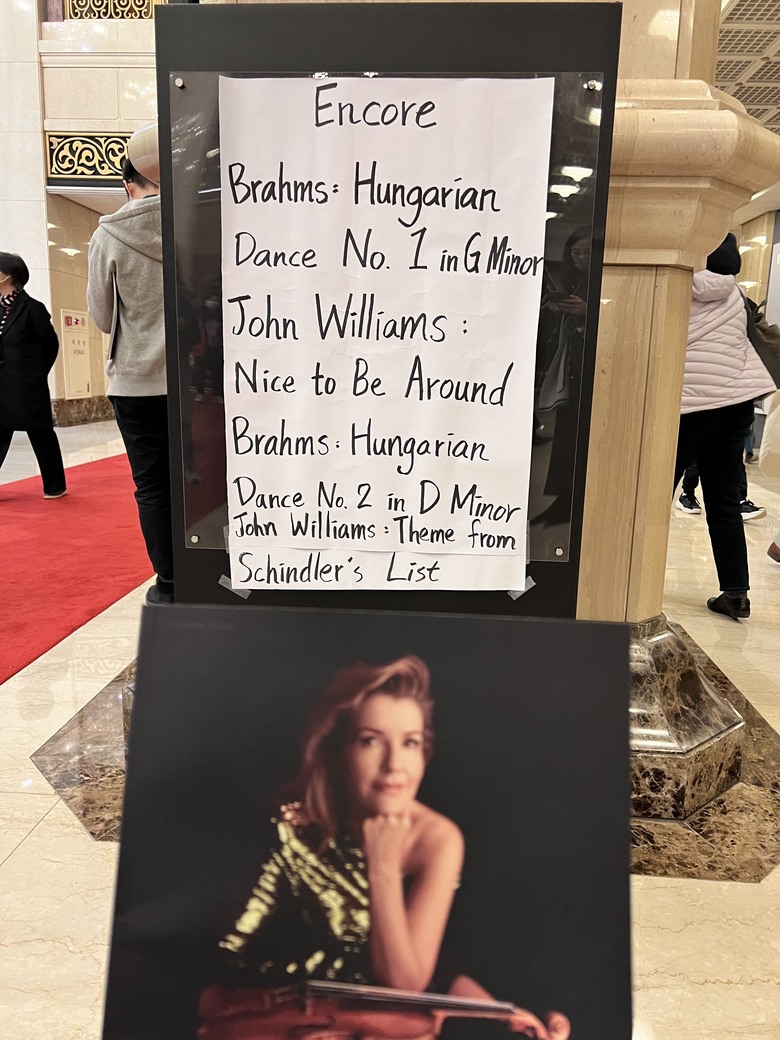

入場前外面櫃檯就擺滿 Mutter 歷年作品, 黑膠, CD, SACD ,BD. 很多人排隊等著拍照打卡.

國家音樂廳的音場設計很好, 在沒有電子擴音設備下, 能把樂器聲音完美擴散到整個空間. 聆聽比較過後, 才發現我家 10 坪客廳存在駐波殘響, 低頻過多的問題.

61 歲的 Mutter 身著金黃色低胸晚禮服, 其容貌體態氣質台風, 堪比好萊塢一線女明星, 整場 100 分鐘站著演奏. (Anne-Sophie Mutter and Lambert Orkis)

第一首 莫札特: G大調第18號小提琴奏鳴曲 KV 301, 與家中音響的差異是, 音色偏中性厚實, 高音較低, 快節奏時略顯毛邊躁氣. 到第二首 舒伯特: C大調小提琴與鋼琴幻想曲 934 時, 我發現小提琴音色變得輕盈高亮, 不知是技法改變, 或者換另一隻小提琴, 還是我聽力不到位 ?

第三首 克拉拉・舒曼:三首浪漫曲, 而 第四首 雷史畢基:B小調小提琴奏鳴曲, 又回到第一首的音色.

安可曲有四首, 最後一首 辛德勒的名單主題曲. 算是畫下完美句點. 我接觸古典樂大多是從電影配樂, 因為旋律與影像結合, 讓我容易帶出意境. 例如: 教會 Gabriel's Oboe, Somewhere in Time 的拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》第18段變奏, 芭樂曲 我的野蠻女友 Pachelbel Canon in D Major, 與 The Sum of All Fears: Nessun Dorma.

當聽到 Mutter 演奏 "辛德勒名單主題曲" 時, 腦中就浮現那紅衣小女孩的無助身影, 以及辛德勒哭喊為何不用手表戒指換更多條人命, 心中激動莫名. 回家當晚就翻出 BD 重看一次.

對需熟知樂理才領略其美的樂曲, 我是力有未逮, 只覺得旋律好聽, 樂器豐富, 不會像流行歌單調反覆. 也試著看 YT 樂理頻道, 但也好奇旋律在評論者腦中, 究竟形成何物 ? 像我第一眼就喜歡梵谷, 不需要先接觸色彩學, 構圖平衡, 技法..., 就是單純喜歡他, 看自畫像能感受到其狂熱生命力, 憂鬱憐憫慈愛的眼神. 之後有系統地了解梵谷, 從圖畫, 傳記, 電影, Don McLean: Vincent. 有生之年要去阿姆斯特丹梵谷美術館看其真跡, 再順其足跡旅遊歐洲, 終點止於麥田群鴉.

現場與家中音響 (B&W 803D2+TEAC NT-505X+AQ C2850+AQ A80)比較下, 音響會將小提琴音色變溫暖, 高音略為延伸. 而鋼琴是完美複製 (個人淺見), 居家10 坪客廳存在駐波殘響與低頻過大等問題. 但聽電影配樂 獵殺紅色十月, 神鬼戰士 The Battle, 變形金剛 Arrive to Earth 時, 低頻過大反成優點, 更能展現出氣勢磅礡,撼動內心(被低音震到心臟).

演奏會看到許多愛樂年輕學生, 心想他們如何能用耳機聽出現場感受 ? 這非得用百萬級 Hi-Fi 音響, 搭配好的空間, 才能重現 50-80% 現場聽感. 我是自認在 60% 及格邊緣, 需再進行空間調整與器材升級.