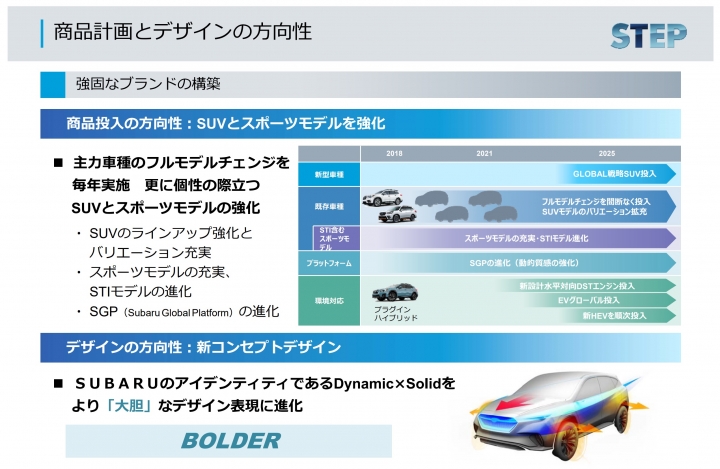

而Subaru在這樣的大環境下,也制定一系列的發展戰略(如下圖二)。

這些技術發展的主要途徑有兩個;汽車輕量化、動力的效率。

1.汽車輕量化技術:車體結構、底盤、引擎還包含變速箱(CVT)

2.動力的效率:系列引擎改採缸內直噴、新增小排氣量增壓引擎、新增油電混和動力(替代2.5增壓引擎)需搭配GSP車架、CVT、ASS

上述這些工作要落實到每個車系中需要大量資金與時間投入,

而國際環保指令標準每五年進階一次(如圖一),

以Subaru這種小車廠不可能讓所有車系每五年如期更新與達標,

所以會依據各區域銷售量/車款進行中長期計劃性調整,

Subaru在有限的資源與時間下如何平衡銷售、技術更新、妥善率與售後服務,

將是很大的挑戰。

從消費者角度除了使用需求考慮外,

車款與新技術的發展週期(成熟度)選擇將會影響日後的妥善率與售後服務品質。

Subaru所面臨的問題在其他國際車廠也是一樣,

就如最近隔壁MAZDA低壓柴油引擎事件,

主因是引擎輕量化(強度降低)以及ECU變速控制匹配不適造成。

新一代的汽車因為汽車輕量化與提高動力效率的導入許多新材料與科技,

很多部品更為精細/脆弱而且電機、控制與資通訊的高度整合,

一旦經過任意的改裝很容易造成不確定的干涉而影響功能,

另外Subaru在台灣市場仍在擴充階段,

保修能量、數量遠不及應付市場成長,

所以合格技師的訓練與經驗的傳承還需要消費者多督促意美加強投資。

以我的Outback購車經驗為例,

Subaru Outback 車系發展

*第一代BG系(1995年-1998年)

*第二代BH系(1998年-2003年)

*第三代BP系(2003年-2009年)<-- 2006購入

*第四代BR系(2009年-2014年)

*第五代BS系(2014年迄今)<-- 2017購入

第一台2006年 Outback 3.0R是第三代BP系發展週期中間偏後期的成熟產品(EZ30、

E-5AT、VTD-AWD、VDC、後輪LSD),開了19萬公里還頭好壯壯的轉手給車友。

*保固期內換了左前輪煞車卡鉗與碟盤(變形),

*保固後六萬公里換了前輪傳動軸防塵套與和尚頭整理,

*保固後九萬公里換了發電機(軸心有異音)、駕駛室前飾板(飾板龜裂疑為環保材質)

*保固後十萬公里VTD Control Unit(新品約7-8萬元)異常造成無法定速巡航(VDC燈

亮)但不影響其他功能所以沒換

*保固後十餘萬公里空調的冷媒補充與小零件更新

*保固後十五萬公里前雨刷水管劣化漏水更新

*保固後十六萬公里車內風箱繼電器

*其他:全車原廠無改由原廠加裝拖車系統、全部原廠保修(固定技師)/自備機油、

原引擎正時鍊帶無須更換

第二台2017年 Outback 2.5i-S是第五代BS系中間偏後期的成熟產品

(FB25、CVT、ATS-AWD、VDC、X-Mode)這些車款在車身、底盤、引擎、其他應用科技

都是相對成熟的產品週期的組合,所以整體可靠度與與售後服務品質都是非常好的。