Koni減震桶+H&R短彈簧安裝

愛車已經開了快8萬多英哩,原來車上的懸吊系統只有改裝Cusco 21mm後防傾桿,防傾桿硬橡皮以及AVO的強化鐵架,中高速的過彎側傾因著上述改裝已經改善不少,但隨著原廠避震器日漸衰退,過小坑洞或speed bump後的浮動跳動感讓我決定利用汰換減震桶的同時順便升級為Koni減震桶及H&R短彈簧。

Why Koni?

我的 Legacy是每天通勤車,在不願意犧牲太多舒適感為前提想提升操控性,Koni insert Sport仍是採用原廠避震的架構,卻有可調rebound damping阻尼軟硬度的設計,一般改裝過的車主的評價不惡,不論搭配原廠彈簧或是改裝短彈簧Koni都可以調整出可匹配的阻尼,所以趁三月份Koni減震桶特價,以美金$490購入,彈簧則是採用H&R短彈簧,入手價為$236.85。

還記得服役時每次部隊要演習前,為了提高部隊士氣,總是有校閱人員裝備錙重,順便精神講話的一齣,所以,要動手改裝之前,輸人不輸陣,為了提升改裝維修人員的士氣(啊不是只有你一個?),真是有舉杯邀明月,對影成三人的悲壯啊! 所有可能需要的工具都陳列檢查一番!

以下是這一次改裝所需要的材料:

Koni inserts 減震桶,改裝的男主角。

Koni SPORT料號如下:

Front = 8610 1447Sport

Rear = 8010 1053Sport

H&R Springs 彈簧,改裝的女主角。

H&R料號54425。

Koni INSERT 前減震桶 需要裝到原廠”挖空”的前 避震器housing內,所以理論上來說,可以把原廠避震桶拆下後直接改裝上Koni但是我還是買了一對舊的前避震器組,預備整組整備好後可以直下直上。

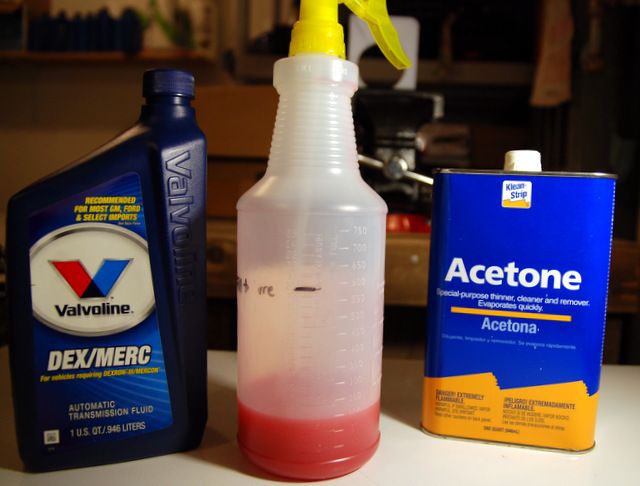

都說是部隊要演習了,參演士官兵名單造冊如下: XD

1. Impact wrench撞擊板手加上套筒,聽說可以輸出230呎磅的扭力。(後來沒用,因為根本不夠力!)

2. Go thru socket wrench,有洞的套筒板手組,拆避震器上座螺絲用。

3. 二分一套筒板手。

4. 六角套筒,拆避震器上座,鎖KONI桶身用。Hex socket set 六角板手套筒,用來接上扭力板手,上緊HEX螺絲,拆原廠避震器時也需要它。

5. 電鑽

6. 電鑽鑽頭,改裝原廠避震器用。

7. 尺規板,量測螺絲大小。

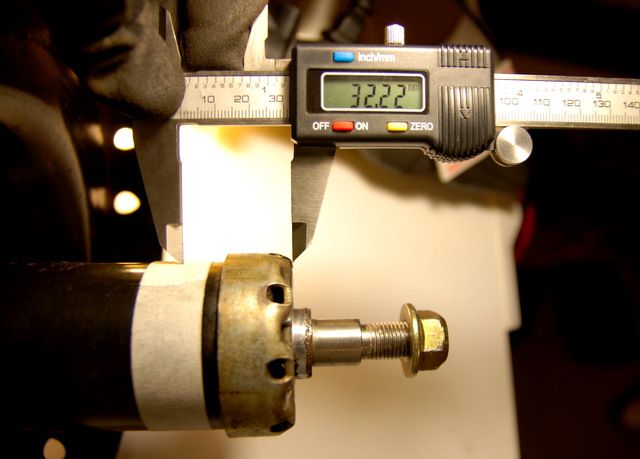

8. 6" Digital Caliper電子游標尺,精確測量每一處需要測量的地方。(非常管用~)

9. 扭力板手

10. Grip rubber橡皮把手,把東西抓緊用。(後來沒有用到。)

11. 鐵鎚

12. 各型尺寸的板手,最常用的是19mm的。

13. Acetone+ATF滲透卡死螺帽油的原料,一些大螺帽要鬆開前先噴一些滲透油 (Penetrating oil) ,這油可以滲透進去螺紋內,鬆開卡死的螺帽,可以比較容易鬆開它們。

14. Spray paint yellow黃色噴漆,騷包用,把原廠黑色避震器噴成黃色,跟黃桶KONI可以速配,XD。

15. (紅色)量尺

(黃色15). ATF,滲透卡死螺帽油的原料之一。

16. punch定位釘,敲東西定位用。

17. Pipe cutter鐵管切割器,切割原廠避震桶。(後來改用電鋸。)

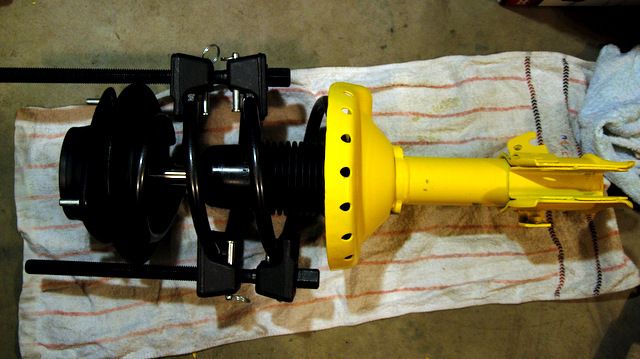

18. Spring compressor 彈簧壓縮器,拆裝避震器用。

19. Breaker bar長板手,力距越大,可以施的力量越大。

20. Loctite螺絲膠,用在KONI insert底部跟原廠避震桶結合的六角螺絲。

21. 八分之三英吋撞擊板手延長桿。

22. Jack stand把車頂起來用。

施工程序

1. 拆卸原廠避震器

把買來的舊避震器大致清理後拆開,因為很多零件都還要繼續使用,比如說是防塵套,bump stop,彈簧座以及避震器上座。

要拆避震器需要用到這些工具:

有安全插銷的彈簧壓縮器,亞馬遜網站購得$40。

還有兩支板手,一種是可以裝上中間有洞的套筒的板手,另一支是一般套筒板手,上面裝的是六角套筒。這兩支板手是要拆上座螺絲用的。

整支避震器先在工作桌上用工作夾(vise)固定好,然後把彈簧壓縮器夾上彈簧。

開始輪流轉動兩側的彈簧壓縮器,等到壓縮到彈簧不再對上下座施力的時候,就可以開始把上座的螺絲拆下來。

避震器的軸心內為內六角,要拆上座螺絲的話要先在上座螺絲套上那個go thru的板手17MM的socket,透過套筒中間的洞可以看到避震器的內六角軸心,這時用6mm六角板手穿過那個開口的套筒,固定住避震器的軸心。

兩支板手都就定位後再次確認避震器是安全且穩固地夾在工作檯的工作夾上,兩手各抓住兩支板手,開始用這go thru的17mm板手來轉動上座螺絲,另一手抓緊六角板手,讓軸心不致於同時轉動。

螺絲拆掉後避震器上座,彈簧座,以及之間的墊片就可以都拆下來。

避震器上就剩彈簧,防塵套,還有躲在防塵套內的bump stop。

壓縮器還在彈簧上面。

極其小心地,把彈簧壓縮器鬆開,因為被壓縮的彈簧極其危險,有很多能量被儲存在其中!

這是前避震器分解後的樣子。

2. 修改原廠前避震器

Koni的前減震桶是insert形式,表示需要把原車上的避震器稍稍改裝一下,才能夠把insert給裝進去。所謂改裝就是切開避震器的頂端部分,原廠油壓減震機制拿出來,把Koni insert literately insert進去原避震器的housing內。

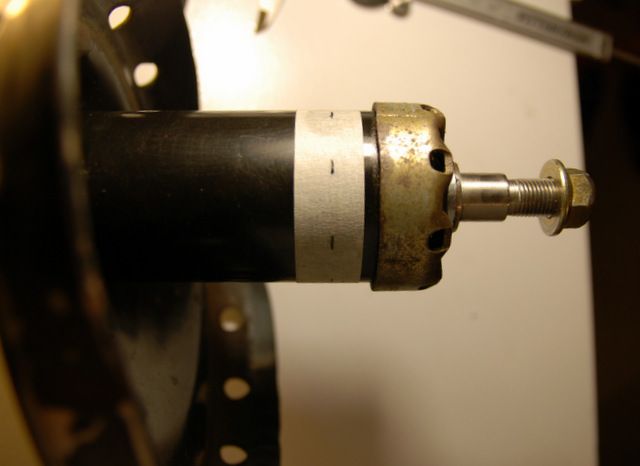

Koni insert放進桶身後,下半部接觸到避震器底部的地方要鑽一個大約是1/2英吋的洞,用一個六角螺絲固定住KONI insert。

原廠避震器是氮氣油壓避震器,表示桶身內是有壓力的(pressurized)。切割避震器前必須先把裡面的壓力洩掉。洩壓的方式就是在避震器底部正中央鑽一個pilot hole小洞,讓裡面氮氣以及液壓油洩出來。

開這個洞的唯一要求就是要開在底部的正中心點。

以下是我用來找出避震器底部正中心點的方法。

先用工作夾夾住避震器軸(就是避震器會伸縮的那一部分),在避震器尾端貼好紙膠帶。

用一支手去轉動避震器,讓它360度旋轉。

另一手開始用筆在避震器尾端找中心點。如果筆不是點在中心點的話,轉動避震器的同時就會看到那支筆會稍微上下左右劃圈圈似地搖動,持續轉動避震器,等到避震器轉動但是筆尖不動的時候,表示中心點已經找到了!

用punch打一個凹點來定位,等一下電鑽就是要鑽這裏。

把電鑽套上用這個果凍透明桶,我可不想被液壓油噴得滿身滿臉都是~XD

開始鑽了~

鑽透桶身的時候,聽到嘶一聲,就見到一堆油氣噴出來!(還好有保護措施!)

自工作夾取下避震器,重複壓縮及伸展避震器軸心,盡量把油擠乾淨 。

筒身內大部分的油都漏掉了,下一步就是切割避震器前面的管狀結構,簡單說就是開個口,把主要避震機制拿出來。

測量要切割的位置,先貼好紙膠帶。

從頂端往內測量,約32mm的深度。

標定位置。

360度轉一圈測量後把每個點都接起來。

電鋸上場。

開始鋸了~

一邊鋸一邊轉動桶身,轉了幾次後終於切割完成,可以把原廠避震機制拿出~

把切割面粗糙的部分打磨平整。

這時候因為桶身已經空了,沒有原廠避震機制阻礙,可以把尾端的螺絲孔擴大到12mm的大小。

先用比pilot hole大一點的鑽頭鑽一次。

然後再用最大的鑽頭把洞挖大。

拿六角螺絲來試看看大小,喔耶,大小剛剛好~

2. 打磨銹斑及噴防鏽底漆

兩支前避震桶都經過這樣切割和挖洞的程序處理後,把表面有鏽斑的部分都盡可能打磨掉。

再來就用肥皂水洗淨,除去一切金屬碎屑及打磨出來的粉塵,等它們風乾。

完全乾了之後準備上防鏽底漆。

底漆噴好了。

3. 安裝KONI 減震桶進入原廠空心避震桶身內

KONI避震桶有設計三個突起,安裝時必須確認這三個突起物的位置必須能夠深入原廠管子內夠深的地方,這樣裝進去後才會穩固。

How many mm to cut? 40mm or 32mm?

雖然稍早切割原廠避震桶的動作已經完成,但是在這裡還是要稍微回顧一下,因為我個人認為切割這個動作是整個KONI安裝最critical也是最tricky的地方。

KONI所附的說明是要從原廠避震器頂端量測40mm,然後切斷。

但是安裝過KONI的車友前輩們多半認為切33mm左右比較適切。原因是如果真的切掉40mm,加上切口切割時損失的1-2mm,有可能會把原廠管子切得太短,造成那三個突起物卡進原廠housing時不夠深入,安裝後容易產生異音。

我測量從突起物身上到頂端的距離是45.33mm

那要切掉多長呢?是不是切越少越好?也不是~

因為KONI insert在小突起物之上的管徑有逐漸變大變粗,請看測量。

Right after突起物後的KONI外管管徑 (A點)為: 44.18mm

與A,C兩點等距之中間點的管徑(B點)為: 45.00mm

KONI insert最頂端(C點)為:46.02mm

原廠的內管管徑大約是45.34mm.

所以KONI最頂端的外徑其實是粗於原廠管子的內徑的,換言之,除了開那個口讓KONI可以放進去之外,原廠管子一定要稍微鋸短一些些,不然頂端會卡住,頂不到底部。

另一個還需要考慮的是安裝時是靠底部的六角螺絲把insert "拉進"桶身,要確保底部那顆六角螺絲的螺紋長度足夠把KONI insert "拉進去"。

把上面這些因素都考量過後,終於確認到32mm這個數字。

32mm應該是很保守安全的。如果要更保守一點,我估計可以只有切掉28mm,頂端應該還不致於卡住,但是可能要想法子在底部用長一點的螺絲把KONI"拉"進桶身內,另外就是如果萬一日後KONI需要拿出來service時,可能會比較不容易。

Okay,32mm的故事講完了,開始裝吧~

噴漆中的避震器。

噴漆中的彈簧座以及墊片。

舊的上座軸承已經女神卡卡,早已列為紅色裝備,不堪使用,直接報賠除帳。(那個參一開洽公假單!)

“洽公”跑一趟五級廠(原廠)”申請”兩個新的上座。料號是20320AG00A,不用填寫料件申請單,信用卡一刷,東西就到手,效率真高,完全不像連上的某部兩噸半,待料待了好幾代連參四。順便也拿了BRZ的原廠配件目錄 XD

前避震器的料件都備齊之後再來個裝備陳列與檢查~ (咦?怎麼沒有兩四洞四表?完了,這下參四要被禁假到退伍了~ XD)

巨大的KONI貼紙。

打磨噴漆整理後如新的彈簧座及墊片(如新?我還安麗咧~對了,你聽過安麗嗎?XD)。

KONI套件內附的黑色防塵套先套好,準備結合KONI與原廠housing。

用固定螺絲(不上墊片)先把KONI給拉進來。

板手上8mm的六角套筒,開始轉。

檢查一下,確認KONI已經拉到底部了。(這時發現螺絲孔周圍的黃色噴漆已經被螺絲給磨掉了,沒關係,等一下上了墊片就看不到~看不到等於沒發生!XDDD)

這時就可以把螺絲膠(threadlocker),KONI說明書,碗型墊片跟防滑星型墊片都預備好。

在六角螺絲前端點上一些螺絲膠。

裝上碗型墊片跟防滑星型墊片,這時候改用扭力板手上螺絲。扭力設定55呎/磅。所以需要在工作夾上作業。先把避震器底部工作夾會夾住的地方用布包住,免得傷到桶身噴好的美美的噴漆。

螺絲上好了~

白色墊片裝上KONI前端,把黑色橡膠防塵套套上去。

分別把彈簧,bump stop,防塵套,彈簧座,墊片,避震器上座,上座螺絲,都組裝起來。

小心地將避震器固定在工作夾上,bump stop裝上去。

防塵套套上去,開始壓縮H&R彈簧。

等到彈簧壓縮好的時候,就可以依序裝上彈簧座,墊片,避震器上座,最後用KONI附的19mm螺帽(還有墊片)上緊。

最後檢查一下上下端彈簧位置是否正確seated,一邊調整一邊鬆開彈簧壓縮器。

終於把兩支避震器都組裝完畢了。

4.拆卸後避震器

挑了一個周末決定開工,打算先對後面的避震器下手,因為後面避震器不像前面避震器日前已經備便組裝好可以直下直上,後面的避震器除了要拆下來之外還需要把原廠的避震桶上座,橡膠彈簧圈墊及防塵套流用到KONI上,還好後面KONI避震器不需要使用到原廠的housing,所以可以省略掉改裝避震器的工夫~

首先先把車車屁股頂起來,兩邊分別用jack stands頂好。(小心地把從台灣進口的台客歐規車牌馬賽克起來,XD)

上面那張圖裏有一罐紅色的東西就是先前提過的Penetrating oil,另外有個說法是liquid wrench 。

這種油的使用方法是噴在螺帽螺紋上,目的是減輕鬆動螺帽所需要的力量,避免因為螺紋螺帽之間太緊卡死而無法鬆動,當然如果手邊有高扭力的氣動工具撞擊板手的話,這東西或許可以省略。

Acetone與ATF 以50%跟50%混合,可以變成便宜的Penetrating oil。

先倒一些ATF。

1:1搖一搖混和後看起來就像西瓜汁一樣。XD

後面的減震桶下方一個固定螺帽bolt and nut鎖在後懸吊系統上,要unbolt這裡的扭力聽說要很驚人,好好噴上一堆滲透油。

在使用電動撞擊板手打半天打不動後,改用19mm板手加上油壓頂車器,一端放在頂車器上,另一端用手壓在19mm的螺帽,板手另一端靠在頂車器的盤子上,開始緩慢升起頂車器,pump幾下之後把這個非常緊,超級緊,緊到不行的螺帽弄鬆。

不可否認的,聽到螺帽弄鬆的那個聲音,真是蠻爽的!

弄鬆後把螺帽轉下來,這時候把頂車器移到後避震器下方,把避震器壓縮,如此就可以減輕那個bolt的壓力,不然整個彈簧伸張力都壓在那根bolt上,不容易取出,等頂車器頂好後用橡膠槌把bolt敲出來。

這時候可以進去車廂內用14mm的板手把上座的兩顆螺帽轉下來,因為下面有頂車器頂著,不需要擔心避震器會掉下去。

上座螺絲鬆掉後,這時便可以慢慢降下頂車器,另一手抓住整根避震器,小心取下它,準備好好清潔一下。

清潔之後照樣用工作夾固定住,壓縮彈簧壓縮器。

跟前方避震器一樣的方法,用19mm go thru 套筒板手跟另一個六角套筒的板手,取下上座,分解整根避震器。

上座,橡膠圈,以及防塵套都拿下來。

H&R的彈簧只有一型是給Legacy房車(sedan)用的,為了避免Legacy Wagon上了sedan 用的彈簧後面屁股往下沉,也就是所謂的saggy butt ,一般的做法是在後避震器跟後懸吊塔之間加一片墊片(shim),墊高屁股。

墊片材質是採用已經服役多年後的HDPE舊切菜板(High-density polyethylene),不要懷疑,HDPE切菜板是用很堅固又有高強度的韌性的材質所製造的,而且HDPE還很容易加工,要切要鋸要挖洞一般工具均可勝任!

感謝熱心車友老查還有阿鋒老師提供後避震器上座尺寸,老查並協助繪製以下圖紙! 大感謝!

切菜板厚度8.57mm,介於四分之一英吋與八分之三英吋之間。

極其不精準地逆向工程一下,把墊片粗胚先從切菜板切出來。

有了粗胚,加上剛剛拆下來的上座,開始切割兩片墊片。

量測一下上座圓圈處大小,是61.53mm。

這個挖洞二又二分之一英寸的圓鋸尺寸大約是62.73mm,good match!

開挖!

合合看~

再把上座的固定螺絲的洞也挖好,邊線也畫好。

加長的後懸吊固定螺絲

因為加了墊片shim的關係,後懸吊的上座螺絲也要換成加長版,裝上車後才有足夠的螺紋可以鎖上螺帽。這個wheel stud剛好是Geo Metro這款車的輪圈螺絲。Autozone的料號是610-308.1

逼出短螺絲的方法

在工作夾上,一邊用一個比螺絲尾端大一點的套筒套住尾端,然後開始轉工作夾的把手,夾子開始夾緊,這時螺絲就會往套筒方向壓縮,就可以在不傷害上座螺絲孔的情況下把短螺絲逼出。

逼出來的短螺絲和要裝上去的長螺絲站一排比一比高矮。XD

長螺絲用同樣的原理壓入上座,一邊是小的套筒抵住長螺絲底部,一邊是大的套筒,一起上工作夾上,然後將夾子慢慢夾緊,讓這螺絲下方的牙齒跟上座上的鋸齒齒痕結合。這個動作如果沒做好,就有可能損壞上座螺絲洞的小小齒痕,那樣螺絲就無法固定在上座上…

這時把切好邊線的shim的邊邊角角用挫刀磨平滑一點。

後面避震器兩個上座的長螺絲以及墊片都完工~

照例也來個後避震器裝備陳列與檢查。

5. 組合並安裝後避震器

在KONI上依序安裝好下彈簧座,放上防塵套,彈簧,橡膠彈簧墊,最後加上上座。

這裡是唯一我需要幫手的地方,因為那個橡膠彈簧墊實在太厚,雖然彈簧已經被壓縮,但還需要兩隻手來壓住上座及橡膠彈簧墊圈,好讓軸心的螺紋可以從上座露出來,所以這時避震器軸心需要有另一隻手幫忙鎖上KONI的螺帽及墊片,只好請老婆來車庫幫忙,我用兩手壓上座及橡膠墊圈,她轉螺帽,等到轉進兩圈螺紋後就可以開始用go thru 套筒板手鎖緊。

總算把後避震器組裝完畢,直接裝上車。

用隨車附的千斤頂來把KONI避震頂上車。這裏不用頂車器(floor jack)而改用小千斤頂的故事等一下再解釋~XD

把避震器裝上車身,上座兩個螺絲先轉好,然後頂起千斤頂,壓縮避震器讓底部的孔位能夠對齊車子的連桿避震系統的孔位。

這個對準螺絲孔洞的過程絕對是MAJOR PAIN in the xxx ! 這個孔位要對到極其準確才能把bolt插進去,偏偏那個頂車器壓縮避震器時還不是垂直上升,老是往旁邊走(車子後方),一直搞不清楚為何它會偏掉…

這個狀況讓我卡關卡了好久!!

冷靜一下,重新思考,發現車子頂起來不夠水平,屁股有微微翹高,沒想到這微微翹高的性感屁屁影響到上座變成不是水平,所以避震器被壓縮時底部就不會水平上升!

發現問題後當然要開始找solution,東想西想忽然想到我可以改用小千斤頂,下方加塊切墊片切剩的切菜板,讓千斤頂也有個角度,幾乎跟性感屁屁微微上翹的角度平行,如此”頂起後避震器,插bolt進去”的過程就變成非常順利!! 這種卡關破關的感覺回想起來,真是太爽啦!哈哈!

在這bolt上塗了一些防鎖死潤滑膏,萬一日後要拆,應該可以輕鬆一點。

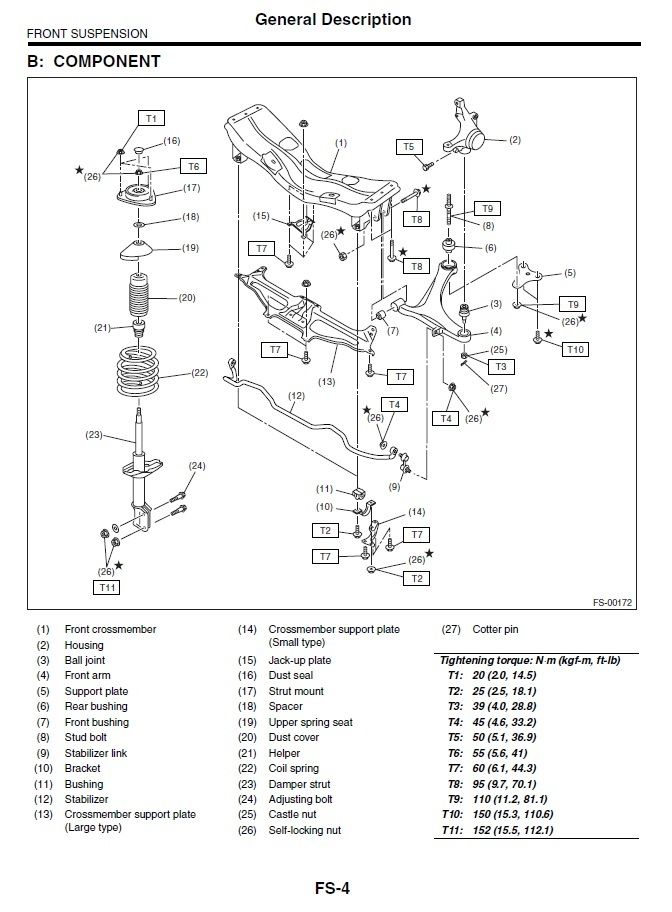

根據技術手冊的扭力規範,用扭力板手把後面的避震器的底部螺帽上到118呎磅。

總算把兩邊的後避震器都裝好了!

6. 安裝前避震器

現在回想,覺得跟後面避震器的施工難易度比較起來,前面避震器的拆裝簡直就像在花園裡散步。XD

把兩邊前輪5顆螺帽先鬆開一點點之後把車子前方jack points頂起來架在jack stands上。

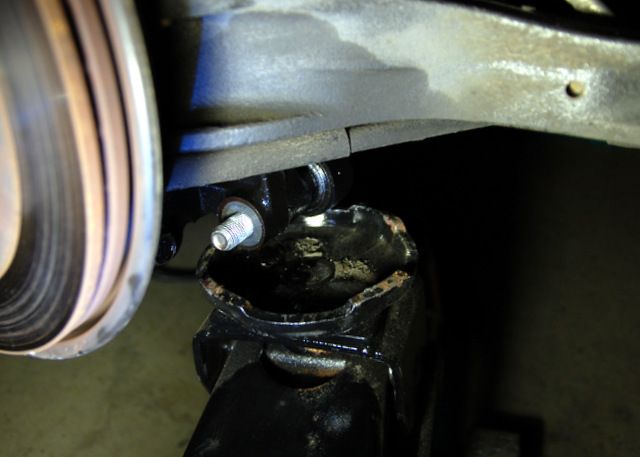

輪子卸下來後就可以看到原廠避震器及煞車。

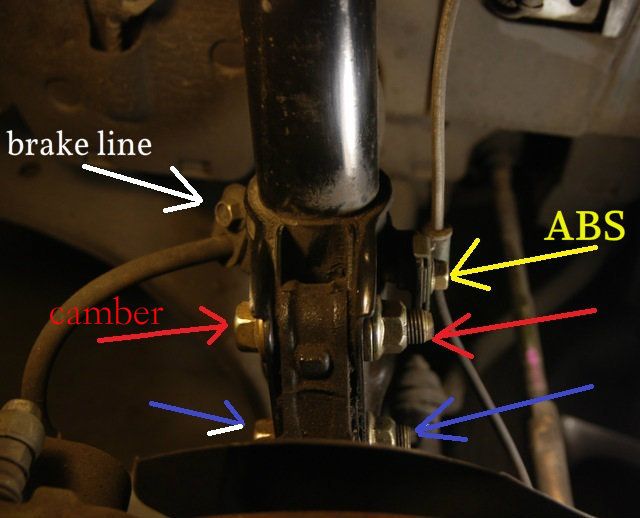

要拆下來前先把麥花臣氏避震系統上面的這bolt(左邊紅色箭頭所指之處)的位置先標定好(上面刻度),因為這個螺絲上面有個角度刻劃是設定camber 用的,標定好之後讓裝上新的避震器後能夠盡量保有跟先前一樣的camber 角度。

白色箭頭所指之處是煞車油管,黃色箭頭是ABS速度感應線,這兩個都是鎖在避震器管子上,所以要先拆下來。

拍張照片把這個camber bolt的刻度位置記錄好。

噴上一堆Penetrating oil 在這兩顆要鬆脫的螺帽上面及knuckle周圍,目的就是讓滲透油可以進入密合的螺紋內,希望等一下容易鬆開。

等油滲入一段時間後,一邊用長的breaker bar (not in the picture),另一邊用套筒板手,把這兩根螺絲鬆開。

這時用頂車器頂住整組懸吊系統,然後把上座上面三個螺帽,用12mm板手拆下來。

緩慢降下頂車器,一直到有足夠空間將舊避震器取出,這時不要忘記仍然讓頂車器支撐住knuckle。

安裝KONI避震器

右手抓住KONI避震器對準上座的三個螺絲孔後伸進懸吊塔,另一手趕快把上座的三個螺絲轉幾圈,好讓避震器可以先掛在上座上,再來對準下方的knuckle。單手拿著重得要命避震器的過程雖然只有十幾秒,但也真是夠嗆的~

把ABS感應線,煞車油管,camber bolt以及下方的固定bolt and nut都裝回去 。

按照技術手冊上的扭力數值,把每個螺帽都用扭力板手上到指定的磅數。

最後把裝上輪胎。

搞定,全程使用手工具的我,只剩下”累癱”這兩個字!

7. 試車

隔天要轉動鑰匙發動車子準備出門試車時,實在緊張,會不會等一下開到一半車子就散掉了呢?哈~

帶著KONI附的rebound damping軟硬度調整工具,出門試車去!

在家附近繞了幾圈之後的到完全相反的感覺,不只車車沒有散掉,反而覺得車子整體更緊緻了! Firmer but not harsh at all!

試車的路況有山路,市區以及高速公路。以下是很粗淺的試駕印象。

目前的設定是前後都從最軟(full soft)往緊的方向轉180度(半圈)。(KONI從最soft到 最firm總共可以轉兩圈,720度)

令人驚異的是中低速市區舒適感竟然比原廠避震+ 21mm後防傾桿還要好!

慢速過不平路的碎震以及加粗防傾桿造成的左右晃動沒有了! (加粗的防傾桿在高速過彎時對側傾的抑制是big plus,慢速過爛路配上軟調避震器時路感就不太好)。

急加速及急減速車頭車尾不再抬頭翹屁股。過Speed bump乾淨俐落,再也沒有前後晃動。

山路過彎時車身的側傾減少了百分之八十以上。

目前的設定非常適合在中低速的市區道路及山路!

高速換車道車身晃動有減少,但還是有,如果我通勤開高速公路的比例增加的話,我會把前面硬度再加四分之一圈(or more)。

結論: 原廠出來的BP5的懸吊就應該是如此!

收尾

後面避震器的上座兩顆螺帽之前是梅花板手上緊,還是需要用扭力版手上到技術手冊的扭力規格。

把右半部行李箱內飾板拆光。

因為後面避震器的軸心螺絲以及兩跟加長板的固定螺絲需要把後行李箱都拆光才有空間用扭力板手上緊。

14mm長套筒加上扭力板手,把加長螺絲上面的螺帽上到22.4 呎磅。

19mm長套筒加上扭力板手,把避震器軸心螺帽也上到43呎磅。

既然後行李箱都拆光了,把隔音材料也順便貼一貼。

先貼制震墊。

吸音棉以及MLV都分別黏上以及鋪好。

因為我在後避震器上面加了墊片( shims),所以後避震器調整的地方就”夠”不太到(unable to reach),所以需要稍微加工一下KONI的調整工具才可以調整避震器rebound damping。

把那個環鋸短一點。

鋸好了。

如此就可以調整damper,不會卡住。

更換Koni避震器施工部分現在終於可以告一段落~

我們有收到許多外貌協會鄉民的關注,特別拍攝改裝前後before and after的組圖來比較看看!

改裝前,陰天!

改裝後,看到沒有,車身一降,陽光都出來了~愛立克! 這真是太神奇了~

什麼?那個誰誰誰舉手說看不清楚降多少?好,給你特寫!

改裝後

前輪輪拱與輪胎間隙

後輪輪拱與輪胎間隙

那個誰誰誰又問,這樣降得剩幾指?根據某位非婦產科的BP5醫師車友間接婉轉地指出,只有女人要生孩子才有在說幾指幾指的,所以那個車身輪拱與輪胎間隙剩幾指幅的說法早已落伍,因為手指有胖有瘦,不僅不夠量化,更談不上精準,所以,我們用5.56X45mm的子彈來量測降車身的幅度。(眾人無不驚呼: 真是有霸氣又有殺氣的測量方法啊!XDDDD)

改裝之後,前輪與輪拱空隙可容下四顆5.56mm子彈再加一點點空隙!

換新輪胎中。

換好了~

新避震器,新彈簧,新輪胎都上了,太棒了! 世界好像一夕之間變得非常美好,陽光變得好燦爛,藍天變得更藍,空氣吸起來感覺更新鮮,更神奇的是老婆也忽然變得更溫柔美麗(啊~你是不是活得不耐煩了~)…

哈哈哈,童話故事通常就會停在這裡,從此王子跟公主過著幸福快樂的日子…但還沒結束…

因為要更換傳動軸防塵套…

裝KONI避震器時發現我的助手席邊的傳動軸靠變速箱的防塵套破了…

可以看到防塵套內的油酯噴到downpipe還有其他地方~

奇怪的是我之前怎麼都沒有聞到油膏在高熱排氣管上所發出的臭味?不然的話就可以一次搞定。

上網做了一些研究後發現,可以只換掉破掉的防塵套,加上兩條鐵束帶,新的潤滑油膏,兩個小snap ring,零件加一加這樣一組 CV axle boot kit要$40

另一個方案是換整根傳動軸,AUTOZONE賣完整一支remanufactured的傳動軸$101,把換下來的那傳動軸拿回去的話還可以退回$37,這樣只要花$64塊就可以有兩個新的防塵套,天知道外側的防塵套什麼時候又要下課。$64 VS $40。嗯,想一想還是換掉一整根好了,加上AUTOZONE提供 lifetime warranty給整根傳動軸。

在AUTOZONE買了傳動軸。

需要32mm的套筒來拆傳動軸軸心的nut。

先把輪圈中心的小蓋子拿下來。

就可以看到輪軸軸心那個Nut,注意那個有點橘色漆點上去的staked 角,這是基於安全考量,怕行駛中nut鬆掉的做法。

保持車子在地面,把breaker bar裝上32mm的套筒,這時請人在車上踩煞車或是入一檔,然後腳踩上去breaker bar把輪軸的螺帽弄鬆,但是先不要拆下來。

這時再把5個輪圈螺帽弄鬆,就可以頂起車子

拆下輪胎。

拆掉避震器(breaker bar真好用)。

輪軸螺絲這時可以拆掉,就可以把傳動軸從hub抽出來,然後把傳動軸另一端從變速箱拔出來。

兩根傳動軸比較一下。

本來藕斷絲連的防塵套,被我拔出來的力道弄得完全分離,還流出許多油膏。

下一步就是把新的(其實是remanufactured)的傳動軸裝上車,先將傳動軸變速箱那一端對準變速箱的洞口,這時可以順便檢查變速箱這洞口周圍的那個seal是否有破損。確定seal沒問題後角度垂直”輕柔穩定”地把傳動軸插進去,手會感覺到all the splines接合後頂到底部那個環入位的感覺。

這時再把傳動軸另一端塞進hub的bearing內的splines。

把輪軸軸心的nut也給裝回去。

Sway bar 的endlink裝回去control arm上,避震器裝回去,輪胎裝回去,車子降下來。

接著就用扭力板手把輪軸螺帽上緊到137呎磅。

輪胎螺絲也上緊。

出門試車,順便加油,全程無異音無震動! 歐耶!

回家之後再度把車頂起,輪胎拆下,用螺絲起子加上鐵鎚把輪軸螺帽staked,敲個小凹進去。

檢查手排箱齒輪油液面高度。

裝回輪胎,收工~

傳說中的童話故事要做美好的ending了嗎? NO! Not yet!

因為很不幸地,兩個星期後,必須再拆裝傳動軸一次。

因為裝上去整新品的傳動軸後發現有漏齒輪油的跡象。

這一切都要從在地上發現有新鮮漏油的油漬開始…

就像網路上有些偷拍裙底風光的變態一樣,我把相機設定成延遲多張自拍,放在一個攤平的紙箱,然後滑進去車底,前後移動幾個位置,拍了好幾張…確認果然是從變速箱漏出來的齒輪油。

變速箱與傳動軸接合處有個油封,油應該是從那裏漏出來,然後流到傳動軸那個包住萬向軸承的”杯”上,然後滴下來。

漏的量不大,一天大概就是滴個幾滴,沒有到不立刻處理齒輪油就會漏光的嚴重程度,但是也夠煩人的。

上回拆裝時目測oil seal外表沒有任何損傷,裝進去整新品時也是非常小心,應該不致於會出問題才是。

拆掉原來OEM的傳動軸前並無漏油,唯一的不同之處就是換上那支整新品傳動軸。

於是決定把舊的OEM傳動軸換上新的boot,真是literally reboot它,因為很多IT專家說過,PC 重新開機(reboot)可以解決許多的問題,小學老師有說過,專家說的話要聽,所以我相信REBOOT我的舊的OEM傳動軸可以解決這個漏油的問題~哈哈~

於是買了新的oil seal,新的boot,兩條金屬束緊帶,一大罐油膏(grease),一個上緊金屬束帶的工具。

在經過一番清潔之後,把新的防塵套裝上去,萬向軸承頭的snap ring裝回去

把新的油膏擠進去新的防塵套。

新的油膏加進去綠色的杯子。

三個萬向軸承也裝上去,滑進去就是。

把綠杯子跟新的防塵套結合,綠杯內還有一個有張力的鐵圈,讓萬向軸承三個頭不致於滑出。

綁上不銹鋼束帶,用工具上緊

做到這裡,我想我大概知道為何AUTOZONE買的整新品傳動軸漏油的原因了...(真是太後知後覺了,還好,不是不知不覺XDDD..)

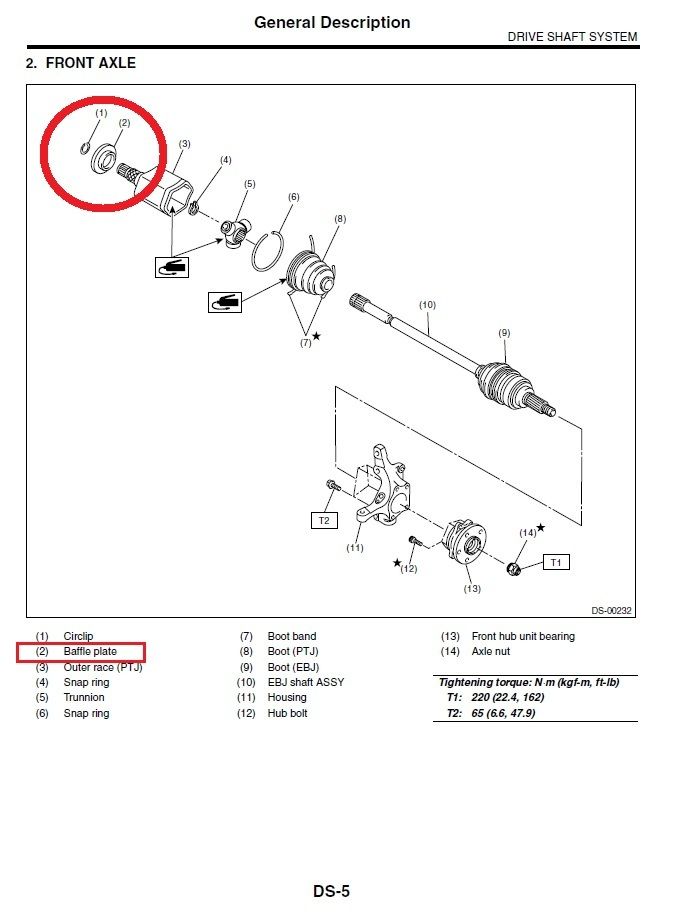

因為整新品少了綠杯子外側#2這個東西(baffle plate)

再一次弄鬆車軸螺帽,把車子頂起來,拆下輪胎,這一次藉著24吋pry bar還有整個人上去踩,終於把前lower control arm的ball joint跟knuckle分開,拆開前sway bar endlink後不用拆避震器就可以輕鬆地把傳動軸拆下。(真是一回生兩回熟啊~)

這張照片很清楚可以看出兩支傳動軸不同之處,上面綠杯的是原廠的,有那個baffle plate。

仔細再檢查一次變速箱的油封,用手指摸來摸去,拍了一大堆相片,還拍了影像檔,用不同角度拍攝,仔細檢視幾次後,幾乎可以確認,原來的油封沒有破損。

所以,我決定不換油封。

Reboot後的OEM傳動軸再度上車~奇怪,重新開機過程中愛車怎麼沒有說找到新硬體?XDDD

試車,行駛沒有異音也無震動。

經過幾個星期繼續變態偷拍的行為,終於可以確認沒有漏油!

太棒了~

雖然有波折,但總算把傳動軸的問題給搞定!

Happily ever after? 哈哈~且讓我們繼續看下去!

降了車身,其實還需要配套的改裝,才算是完整的package deal…因為車身降低後,方向機拉桿及lower control arms原廠設計懸吊幾何應有的角度通通都改變了,lower control arms (俗稱三角架) 可以作動的範圍減少了,方向機拉桿也因為角度的改變,而增加了方向機的負擔,roll center也改變了,除此之外還會有 增加bump steer的情況,bump steer就是因為tie rod的角度改變了,當輪胎遇到bump時,因為輪胎受力帶動懸吊往上卻因方向機舵桿的不正確角度而使得輪胎在行經bump時有unintentional steering,增加了行路之不安定性。

安裝

這些是要裝上去的東西, Whiteline roll center correction kit加上 LCA (lower control arms)的Bushings。之前用過紅線的油品,這次是白線,不管紅線白線,只要不會在臉上出現黑線就好了!(好冷~)

在決定要換哪種bushing 時,本來要換成group N的,但是我不確定會不會硬到不能接受的麻震路感,所以決定還是使用原廠的bushing,再自行加工強化一下。

我用3M的Marine Sealant來填充OEM bushing內的兩個voids,希望這東西夠黏又不會太硬。

先把OEM Bushing黑色膠質部分兩個洞裡面脫模沒有脫乾淨的膠膜清乾淨,讓sealant可以完全填滿那兩個洞。

清潔一下。

全乾之後開始擠sealant進去OEM bushing的洞裡面,這東西很會流,要一直拿著它轉來轉去換方向,才不會流出來。

等它cure,要八到十天才會完全cured到設計強度。

8-10天後把車子頂起來,這是施工一半的樣子~

先從tie rod end的更換開始。

Tie rod ends要拆下後方的固定螺帽,拆下前先用量尺量好螺帽前螺紋的距離(量測時是用上面的牙齒量的,翻過來拍照是可以把數字記錄下來),讓後來的裝回去時位置不要差太多。

用兩隻板手鬆開方向機舵桿上的螺帽。(19mm)

然後轉下原廠Tie rod end,轉的同時開始算轉幾圈才轉下來,確認轉下來的角度,新的補正tie rod end記得從那個角度開始轉入,小心轉的話,圈數可以轉得剛剛好。

雖然定位是之後一定要去做的,但是這樣處理的話toe in/out角度不會差太多。

OEM的tie rod end跟Whiteline補正版本比一比。

下一步就是開始拆三角架(lower control arms),三角架顧名思義有三角,兩個點透過bushing接在車身上,一個點透過和尚頭接在knuckle上 (ball joint),再加上防傾桿的endlink連接在三角架面對車頭的這一邊。

用這個go thru (中間有個洞)14mm版手裡面加上5mm的六角板手固定裡面的螺栓,才能鬆開防傾桿的endlink。(沒有六角板手的話,裡面的螺栓會一起轉,螺帽就拆不下來。)

然後鬆開ball joint在knuckle上面螺栓(14mm)。

將ball joint與knuckle用pry bar分開。(這裡之前才換傳動軸拆過,很容易就可分離~)

鬆開三角架前方小bushing上面的螺栓(17mm),然後鬆開後方大bushing上面的螺帽跟三角型固定鐵片上面兩個螺栓(三個都是19mm),就可以拆下三角架。

這過程說起來簡單,但是後面bushing的螺帽跟螺栓上面噴滿了厚厚的陳年防鏽油,我得把已經硬化的防鏽油膠從螺帽螺栓上用刀片慢慢刮除,19mm的套筒才套得上去…還有這後面的螺栓是鎖到110呎磅的扭力數,沒有breaker bar光是一般短把手的套筒板手是弄不鬆的。(好希望有套氣動工具組~)

總之三角架拆下來了,在把三角架固定在工具鉗上預備拆ball joint前,先清潔(其實是拋光 XD)一下。

用這工具(pitman arm puller tool)把舊的ball joint 從三角架上脫開,要記得先鬆開ball joint上的螺帽,但是不要全部轉開。(不轉開螺帽是怕ball joint飛出去!)

轉動19mm版手,壓迫那一支螺栓去推舊的ball joint,後來會聽到一個很大聲,很特別的聲音,ball joint就跟三角架分開了。(建議不要用鐵鎚硬敲~)

拆下來後照例把新舊ball joints排排站比一比。

裝上新的ball joint,用19mm套筒接扭力版手上到技術手冊上的扭力數值。(28.8呎磅)

裝上 Whiteline 附的新cotter pin。

把三角架拿去給人把後方那顆大的bushing弄出來,再把新的壓進去。這需要油壓Press。小的bushing他沒有合適的adapter,所以這次只好先不換了。

再把三角架裝上車~

這三角架要裝上車有個訣竅,新的ball joint關節很硬,所以上去前一定要先把ball joint的角度喬到剛好可以對準ball joint 在knuckle的洞(但是先不要裝進去),然後對上三角架前方小bushing 的螺栓,然後是對準後面的大bushing ,這時後面的bushing會處於被施力的狀況(因為ball joint 未到位,避震器也未壓縮),這時就盡速把ball joint用千斤頂頂入位,然後後方的bushing就自然到定位,就可以裝上固定車身鐵板。

都裝好了!好黃耶~

分別把需要上緊的螺栓,螺帽都上到合乎技術手冊的扭力數值。

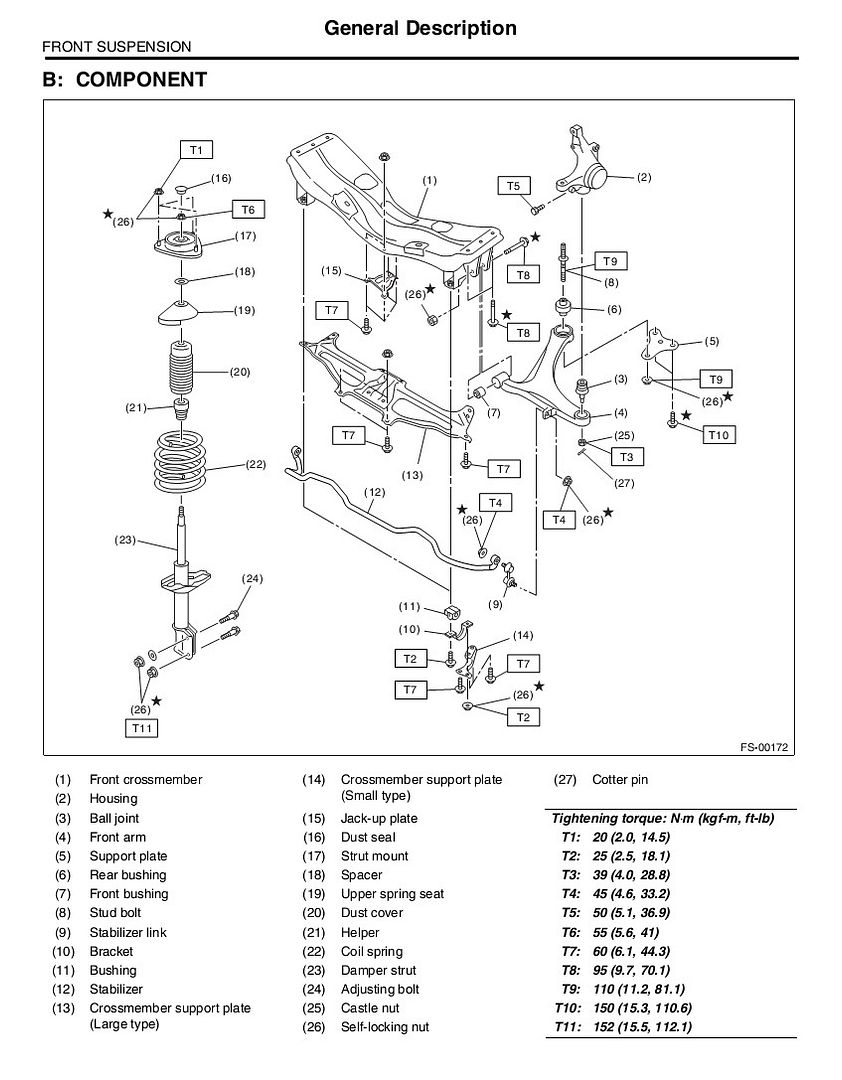

T3: Ball joint 19mm 螺帽28.8呎磅

T8: LCA 17mm螺帽 70.1 呎磅

T9: LCA 後方bushing 19mm螺帽81.1 呎磅

T10: LCA後方bushing固定鐵片19mm螺栓 110.6呎磅

拆裝防傾桿原廠endlink(李仔簽)時發現上面兩個關節用手指就可以輕鬆轉動,我想它們應該要預備功成身退了!

再來一個同場加映,把下護板,排氣管隔熱片全拆光之排氣管檢查~

這個右側頭段含氧感知器要拆掉後包覆整個右側頭段的隔熱片才可以拆得下來,然後再把含氧感知器裝回去,發動引擎,如此可以檢查頭段每一個關節或是墊片有無漏氣。

輪胎裝回去,試車!

一切都沒問題後,收工具,睡覺去~

在冬天全程使用手工具修護愛車真是可以強健體魄外加修身養性! (車庫沒有暖氣,冬天車庫跟冰箱差不多冷,XDDD)

試駕幾天後的初步印象

最有感覺的是行路性變好,感覺懸吊系統似乎用更輕鬆的”餘裕”去應付路上的不平,處理小坑洞不平的路況的Q度增加(你還彈牙咧~),以前是比較像是硬碰硬地應付不平路況。

整體開起來感覺舒適度增加。但絕對不是懸吊變軟行船化搖晃的感覺,你還是很清楚車上有短彈簧,Koni還是盡責地在做它減震阻尼的工作。

另一個特有感的是轉向變輕了,側傾減少了,過彎打方向盤轉向的順暢度有”顯著”增加,彎中車身平穩度增加,轉完彎後方向盤回正快,雖然轉向變輕,但循跡性有改善,方向盤手感不錯,打多少就轉多少,模糊感變少。

整體來說Front end的緊緻度增加,但是沒有增加任何harsh的感覺。

PS: 數數看有幾個”感覺”,就知道這些都是很主觀很個人的感受,請參考即可!

結語

坦白說,我實在想不到換裝這些東西有任何缺點(除了荷包變薄,XD),原車的tie rod end跟三角架的ball joints在里程數已達80K英里的磨耗之下,本來就可以預備更換,換上的新品又兼具有補正懸吊幾何的功能真是非常值得,愛車恢復並升級到比新車時還緊緻的操控性能!

Life is short, drive what you love.

謝謝收看~

The End!