個人看牙經驗(有較新設備的診所),X光照完就直接進電腦資料庫提供診間的醫師看診時調閱。

但其他醫療攝影或X光,以目前的科技與設備,難道無法比照上述在當下由醫師調閱診斷,而仍要安排下一次醫師看診時才能查看?(醫療資源豐沛的台大醫院)

albertshen wrote:

個人看牙經驗(有較新...(恕刪)

私立醫院可掛到百號,台大無法!看診速度慢!

早早年,在硬碟還沒便宜之前,三總有30萬張的X光片,想要數位化 影像醫療連線,但當時硬碟價錢貴也放棄。

早早年……台大是國内最早作醫療儀器連線的,花了三千多萬(記得也沒有X光)。

硬碟價格下降,各院才有辦法。

現在科技進步, 資料連線都不是問題,

早年除了硬碟的價格還有很多介面的問題。

1.檢查結果須經影像診斷科醫師判讀,方有正式報告

2.有些影像需要電腦重組,也需要花時間,故無法拍攝完就馬上上傳

醫療影像拍攝完畢後,須經由放射科及核子醫學科醫師(或稱放射診斷科、影像診斷科)判讀,出具文字報告,才是一份完整的檢查結果。如果您有在醫院申請過病歷複本,應該可以看到每次影像檢查都會有一份紙本文字報告,說明檢查目的、檢查部位、影像描述、影像診斷、以及負責診斷的放射科或核子醫學科醫師姓名。

放射科或核子醫學科醫師在白天門診時段,需要在檢查室執行或領導放射師操作儀器,等空閒時間才去做判讀的工作,所以醫療影像的文字報告,一般都要等個一兩天,若是在業務量大的醫院,甚至要等到三四天。

醫療是分科精細的行業,除了直接面對病人的門診醫師外,還有放射科、核子醫學科、病理科等支援科別。由於醫療影像的發產迅速且複雜,必須要交給專業的影像診斷醫師操作及判讀,比起僅由門診醫師判讀,也是多一分保障。由於這些支援科別不會直接面對病患,所以他們的工作很容易被病患忽略,也不受到尊重。

各科醫師在培訓過程中,都被要求要能判讀醫療影像,所以對於自己專精的科別(如急診科、骨科、內科、外科等),可以自行做初判。但是影像診斷科的醫師,才是專門中的專門,他們除了判斷門診醫師懷疑的疾病外,更要能看出門診醫師可能忽略的問題。

舉例來說,一位病患因久咳,經胸腔內科醫師安排做胸部電腦斷層。胸腔內科醫師可以先判斷肺部的問題,但影像診斷科不能只看肺部,還要順便看心臟、食道、骨骼系統、及其他軟組織等,有時還會意外發現其他疾病。

所以,大醫院的做法(先安排檢查,等複診再告訴病患結果),才是最標準且安全的流程。但是站在病患的立場,病患會著急、擔心,這是人之常情,所以有些門診醫師,會先自行判讀後告訴病患結果,先讓病患有初步了解,但最終的檢查結果,還是要以影像診斷科醫師的報告為準。

至於影像傳輸的速度,如果是比較簡單的X光,大約拍攝後一小時內就可以在診間內調閱了。如果是需要重組的影像例如電腦斷層或核磁共振,那大概要等兩三個小時或半天。

kalph wrote:

影像檢查要等下次回診(恕刪)

albertshen wrote:

個人看牙經驗(有較新...(恕刪)

現在大型醫院甚至診所.幾乎都是當天可以看到拍攝結果

如果是安排下一次複診再看. 一是真的門診人太多.醫師當次沒辦法處理. 二是問題不大可以拉長時間後.再做確認問題

往不好的方向想就是健保費..無論哪一科哪家醫院診所.都會有這種問題

HAKEE wrote:

你真的有去台大醫院和長庚.馬偕..等等大型醫院看過診嗎? 文是自寫的? 還是貼的?..事實上根本沒人像你文章這種做法. 該科門診醫師發出照射位置通知書交給患者.拍照完後即可回門診等候醫師判讀. 哪裡來還需要"影像診斷科醫師"判讀? 除非門診醫師對於病灶有疑慮.則會建議轉其他科看診..影像診斷科醫師出報告? 這種只有有外面的私人X光檢驗所才有可能發生.但是也只會出影像位置說明.不可能出診斷報告..他們的專業是X光拍攝

沒想到,我花了20分鐘打字,想跟網友們分享醫院內的實際流程,卻被這樣激烈的批評與質疑

我蠻難過的,但為了避免網友們誤會,我願意再一次詳細說明,門診醫療影像檢查的流程:

病患就診 >> 門診醫師評估 >> 門診醫師開立影像檢查申請單 >> 放射科或核子醫學科接單

>> 病患於指定時間至放射科或核子醫學科報到 >> 由影像科醫師及放射師操作儀器拍攝

>> 影像拍攝完成 >> 電腦重組影像 >> 上傳至院內影像系統 >> 影像診斷科醫師判讀並出具書面報告

>> 完成檢查流程

病患至門診回診時,門診醫師可調閱影像,也附帶著影像診斷科醫師的書面報告,讓門診醫師有完整的資訊可以跟病患說明檢查結果。

影像診斷科醫師的書面報告,通常會在拍攝後幾天內完成,但無法即時,因為影像科醫師要等當天的檢查完成後,才有辦法趁空檔來閱片跟打報告。

不過考量到病患的心情(焦慮、恐慌)或趕時間,門診醫師可在影像上傳到院內系統後,影像診斷科醫師尚未出具書面報告前,先行調閱影像,自行判讀並向病患說明。

影像檢查的判讀,各科醫師都應該要能對自己專精的部分做初判。不過,影像檢查的判讀其實沒有那麼簡單,影像科醫師(放射科、核子醫學科)才是判讀的專家,所以每一次檢查,都要有影像科醫師的書面報告,才算完整。

也只有影像科醫師具名的書面報告,才是該次檢查的最終結果。

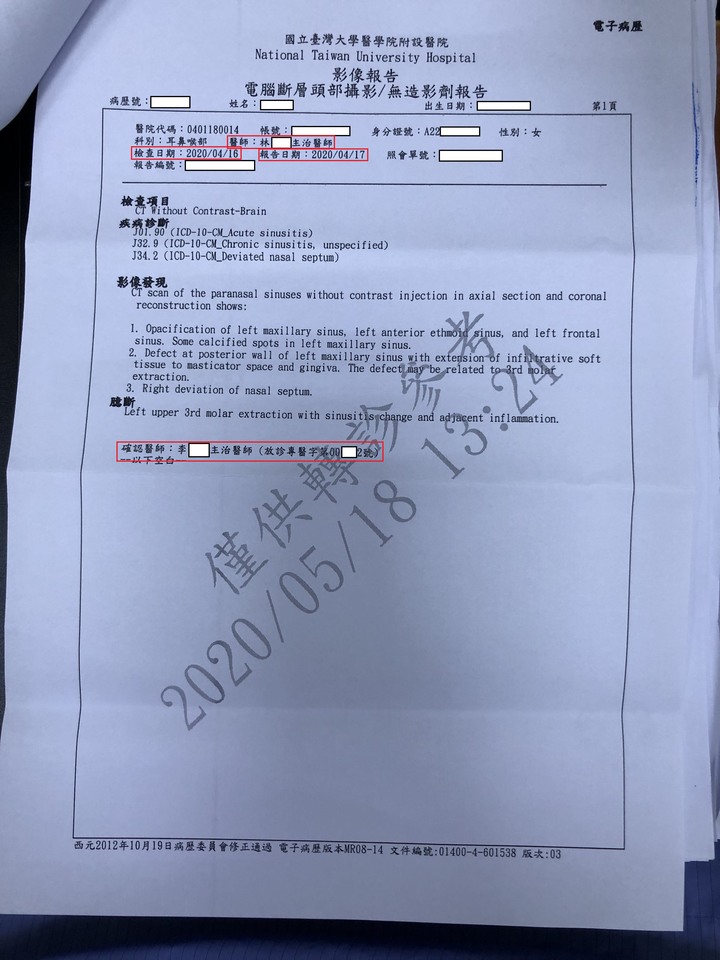

手邊有一份台大醫院的影像檢查報告,供網友們參考:

這位病患於台大耳鼻喉部就診,門診醫師為林醫師。由於懷疑是鼻竇炎,故開立電腦斷層的檢查。

病患於4/16至放射科檢查,通常當天下午或晚上,院內系統就可以看得到檢查的影像。

但是放射科出具此份書面報告是在隔天(4/17),由放射診斷科的李醫師判讀,詳述影像檢查的發現跟診斷。

有了李醫師的書面報告,此次電腦斷層檢查才算完成。

病患若在4/17之後回門診,林醫師就可以調閱影像資料跟李醫師的書面報告,跟病患做說明。

再提供一份振興醫院的影像檢查報告,一樣也是要由放射科醫師判讀及完成書面報告:

如果是比較簡單的X光檢查,門診醫師有把握,可以在影像診斷科醫師發書面報告前,自行調閱影像判讀。

或是急診很緊急的狀況時,急診醫師也可以自行判讀影像。

但若是較精細且範圍較大的檢查,有了影像診斷科醫師的報告,門診醫師會更有把握。

一般病患若非在醫院工作,可能對這樣的流程會感到很陌生,但實際上,病患的每一份影像檢查,都會經過門診醫師及影像科醫師來做判讀,這是確保安全與正確性。只可惜,影像科的醫師不會直接面對病患,都是默默地在小房間內看著一張張單調且枯燥的影像,導致病患無從了解他們的工作及付出。遇到網友的質疑,我也為影像科醫師感到不捨,唉~

內文搜尋

X