林內鄰近南投竹山、雲林斗六,一水之隔彰化二水鄉。林內氣候溫和,來登山或參訪景點都免門票,歡迎來林內騎車探秘,享受清新、健康的單車旅行!

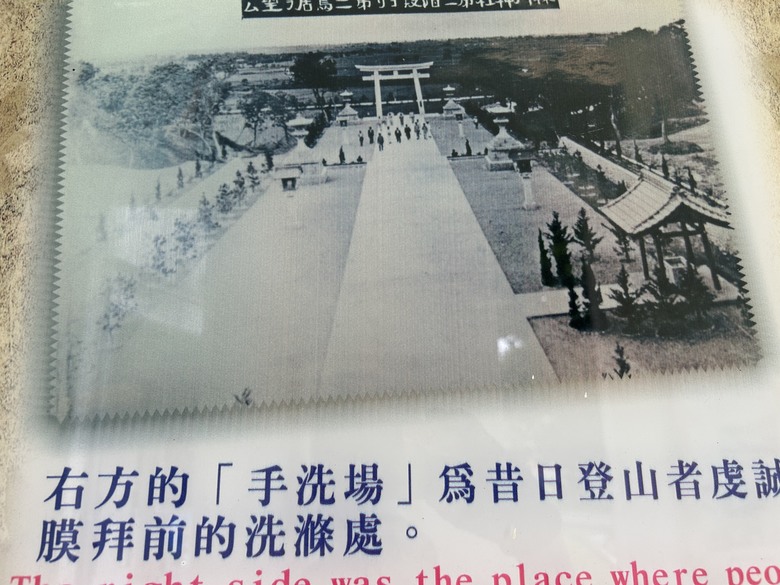

林內公園位於鄉公所對面,早期為「林內神社」,建於昭和十四年。中正路看到高聳巨大的第一鳥居,對照日治黑白照片,可能是台灣現存最大的鳥居?

對照歷史舊照,鳥居匾額寫林內公園,明顯看出「林內」較舊,「公園」二字是光復後加上去的。匾額字體改變,加綠瓦、仿廟宇的翹尾,讓日本鳥居免遭光復後被拆除的命運。

鳥居維持原貌,遺留日式字跡皆被破壞或拆除。

「林內神社」原址被改建林內公園、林中國小與淵明國中。

往上到淵明國中,上坡看到第二鳥居,還有重建後的小神橋與神燈。

相較現在,發現百年前第二鳥居舊貌,改變不多…

第二鳥居清楚看見增加綠瓦,與仿廟宇的翹尾。若日本人來看,會有不一樣的文化領略。

興建年代是日本在台灣瘋狂蓋神社的「皇民化運動」時期。總督府再推行「臺灣都市計畫令」,將神社列為都市重要的建設。神社常夜燈用來照明,又稱高燈籠,設置在表參道二側,作為指引與照明之用。

鳥居字體斑駁,看得出日本神社的韻味。

第二鳥居旁二座在地中小學,校門口有石燈籠。穿堂發現白沙屯媽祖停駕賜福的紅布條,回憶繞境時眾人扛轎上坡的滿滿的感動。

淵明國中對面,林內鄉林中國民小學。

校門口複刻手水舍造景。僅供遊客拍照,沒有洗手的水源。

林中國小將「神社」列為校本課程,最好的鄉土教育。

歷史走廊留下日治「神社」,與林內歷史的珍貴黑白照片。

半山腰上的迷你小學,當年畢業生都當阿公阿媽了吧?

通往第三鳥居的階梯二旁種植櫻花,可惜不是盛開的季節。神社主石階166級,據說當年徵用民工(義務工)六萬多人次,日以繼夜趕工。從遺留黑白照片來看,很壯觀的神社建築。

鳥居參道旁櫻花盛開時,背景手水舍,真有秒飛日本的感覺。(照片取自網路)

日治時留下的「林內神社」落成紀念碑。

光復後紀念碑後的文字沒磨掉,提醒後人莫忘被殖民「做苦工」的辛酸…

從表參道往下看,原神社面積廣大。光復後神社改成學校與廟宇,也是「轉型正義」實現 。

最上方第三座鳥居,沒有加綠瓦,與仿廟宇的翹尾,保存最完整的鳥居。

走過第三鳥居,前方濟公廟。對照舊照,廟址原是拜殿。

濟公廟旁為龍過脈步道,很多山友特地來登一回,能走在「山脊龍背」的頂級感受。出發先使用洗手間。

登山步道起登點,再來無止盡的階梯步道…

龍過脈步道總長四公里,走完返程得花四個小時。森林步道串連林中、林南與坪頂三村。相傳林內境內山脈稜線狀似一條龍的背脊,得名「龍過脈」。(照片取自網路)

原神社狛犬曾被誤認為石獅,廟前狛犬張嘴在虎邊,閉嘴的在龍邊。

原神社祀奉天照大神與北白川宮能久親王,光復改建林內濟公總堂。由前立法院長王金平落款。

廟埕寛闊,居高視野極佳,遠眺林內市區,與台三線、南二高、縱貫鐵路都盡收眼底。

360度飽覽風光。遠方山頭是八卦山。

下山騎走公園路,山腳下圓明禪寺。大殿與庭園造景兼容台灣,與日本建築的樸實之美。

日治(民國二十一年)初建「林內佈教所」。民國三十七年重建後定名圓明禪寺。

續騎成功路,來到開復廟,主祀開台聖王(鄭成功)。

山友登走龍過脈步道,廟前廣場與洗手間方便使用。廟旁山徑是登山口之一,從車站步行就會抵達。

開復廟主祀國姓爺鄭成功,配祀慚愧祖師,廟建於清咸豐年間,由林內鄭氏家族所建,皇民化運動時期遭拆除,至民國50年代重建於現址。

正殿供奉開臺聖王,隨待甘輝將軍(印官)與萬禮將軍(劍官)。

開復廟藻井有象徵「福氣」的蝙蝠,帶有吉祥的寓意。

重返中正、中山、成功路口麵包店,專賣比臉還大的爆漿大菠蘿!

爆漿牛奶大菠蘿,與巧克力大菠蘿,外皮酥脆,都需先預訂。

另有受歡迎的沙拉與肉松麵包。特調美乃滋,配料滷蛋與熱狗與素菜,讓人口齒留香。

一個人吃不下大菠蘿,也能試試小菠蘿。

中山路與中正路垂直交叉,林內最熱鬧的街區。

林內天主教堂,與長老教會不一樣的教會風格。

中正路(台三線)直通竹山(林杞埔),發現歷史悠久的光華旅社。

光華旅社目前歇業,外觀為洗石仔與木造陽台,二次大戰後的建築風格,保存完好的老宅。

中正路旁有棵大榕樹,醒目好找的林內國小。

日治(民國十年)創校,初名林內公學校。

校園操場能看見林內媽祖廟奉天宮。

校園一角有棵超大芒果老樹,列入縣定老樹保護。

國小操場後方騎上緩坡,來到與新港媽同廟名,林內人稱「石頭公廟」的奉天宮。

奉天宮供奉兩位主神,正殿分靈於小琉球的臨水夫人媽。中庭用紅布包裹,低矮的石頭廟。

石頭廟背面為製糖用的石車,先民利用廢棄的兩座石車剖半,變成石頭公廟的牆璧。清朝時原沉埋在沙土裡,經考証為林內最早開基的神明。民國36年建奉天宮開挖地基時才發現,請示臨水夫人願兩廟共存,形成「大廟包小廟」的信仰中心。

中正路轉中西路,來到前身是林內農會信用部的合作金庫。林內除郵局外唯一金融機構。

合作金庫旁是「有錢存農會、沒錢農會借」的林內農會。38年前在電影「芳草碧連天」裡還是鐵牛車運稻米的農會,已經改建成大樓。

農會展售中心展售沖泡式木瓜牛奶,農會大力推廣的健康飲品。

騎過台三線,下一個景點林內驛站。

驛站以「鋼雕蝴蝶」為入口意象,後方聳立昔日紙廠倉庫遺構。

被林內人稱「紙廠口」的紙蝶生態地景園區成立於民國111年,運用工業遺構結合駐點藝術家創作,展示紫斑蝶豐富的自然生態。

倉庫遺構旁佈滿藤蔓植物是昔日「紙漿槽」。

光復後「寶隆紙廠」廢棄,紙漿槽開鑿孔洞,成為廢墟美景的打卡秘境。

國旗旁原日治紙廠辦公廳,當時「林內庄」有八成以上年輕人在這裡上班。

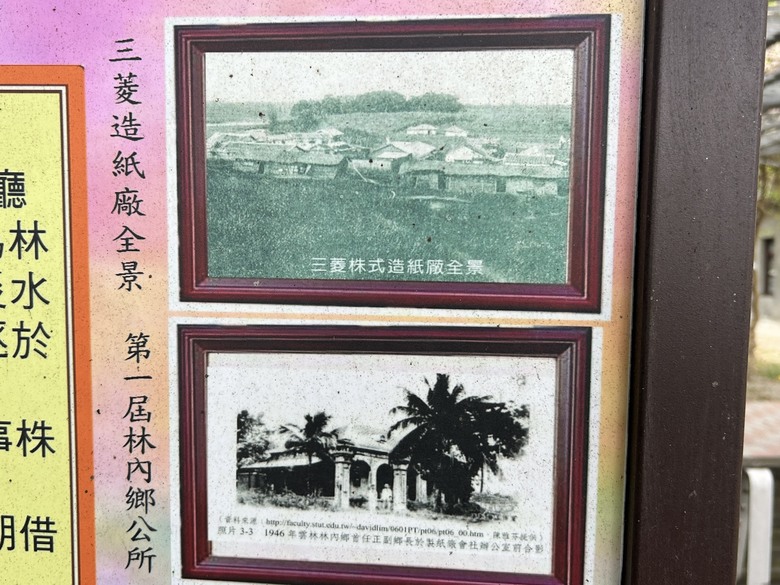

紙廠最早由三菱製紙所經營,明治44年建立辦公廳與廠房,使用附近山區桂竹為原料造紙,因營運不如預期在大正3年停止生產。

光復後林內設鄉,紙廠廳舍一度被鄉公所使用,民國44年歷經久大紙廠與寶隆紙業年代,最後民國78年結束營運,民國95年辦公廳舍列為歷史建築。

懷舊日式建築有兒童遊樂設施,溜滑梯、盪鞦韆,鄉民假日休閒去處。

辦公廳舍保留黑瓦與拱廊,白色牆壁搭配深棕色木窗框,格外樸素典雅。

百年建築內部現為餐聽,取名「林內驛站」。

驛站是當地車友(車聚),或老人家聚會,閒聊當年「紙廠口」往事的場所。

相較鄰近竹山有蕃薯、斗六出文旦,驛站草創時構思如何把農特產變成熱銷商品?最後選用林內芋頭作為代表性的食材,開發「芋頭綜合剉冰」、「芋頭米粉湯」與「芋粿巧」等特色美食。

百年建築裡就算不用餐,靜靜坐著,也能感受滿滿日式風情。

抬頭木造房頂還留有當年運輸木材的記號。

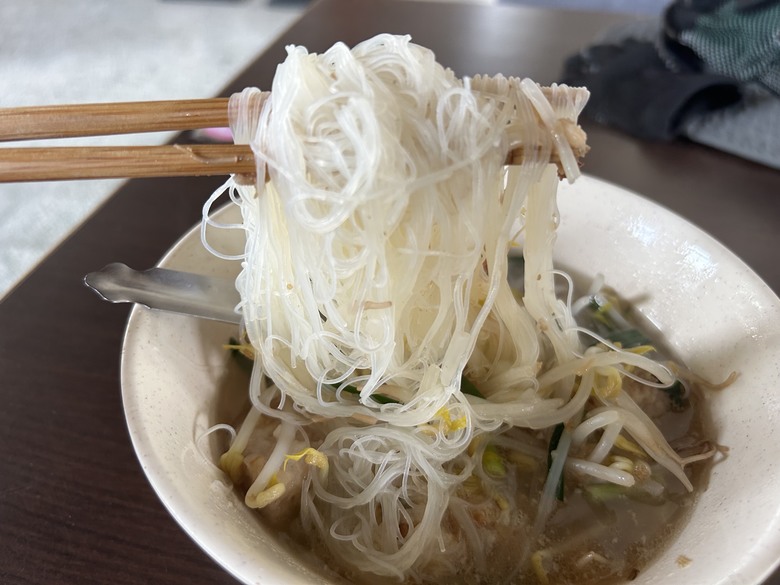

來林內,要點熱騰騰的芋頭米粉湯。

芋頭使用林內特產檳榔心芋頭。

每一口都吃到又軟又綿的芋頭,搭配油蔥香的肉燥米粉湯,真是絕配。

吃完米粉湯,逛逛被取名「霍爾的移動城堡」的紙漿槽地標。外觀佈置風車,長滿藤蔓的外觀,充滿歲月感。

紙漿槽有螺旋迴水道,運送生產原料往生態池。

離開林內驛站,沿台三線騎往林北社區。

增產路有座平交道,眼熟的場景,出現在「芳草碧連天」最後一幕。也是電影在地年青人表述對林內願景的場景。多年後騎訪林內,沒看到「花海」無邊,倒是鄉景改變不少。

林北社區是雲林最大的客家聚落 。「林北街」結合生態、菸樓,保存傳統客家文化。

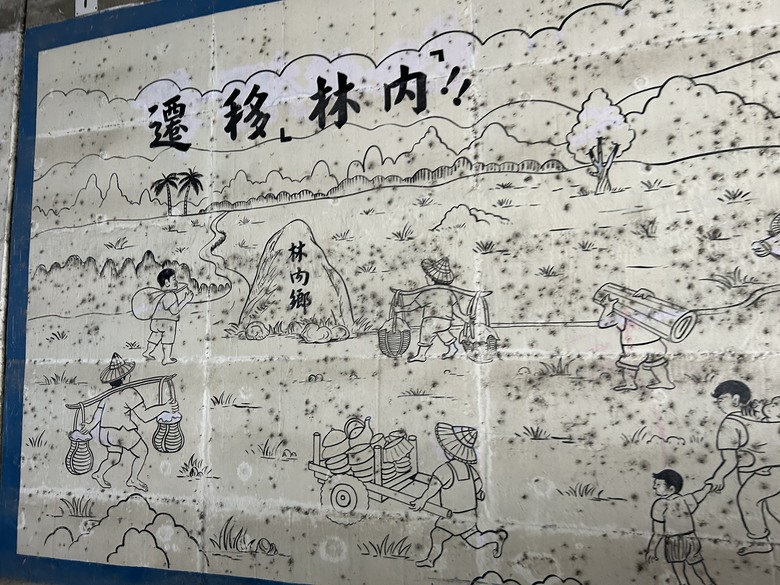

林北社區由彭厝、觸口、鉛片厝、玉蘭花腳等聚落組成。早期客家移民遠從新竹、苗栗克服萬難來到雲林開發家園。

「林北村」不是在開玩笑,聽來很霸氣,在地村長報職稱時都要大家叫「林北村長」啦 !

國道下方有個文化涵洞,林北社區的秘境景點。

隧道涵洞內有彩繪裝飾,呈現先民來到林內打拼的歷史…

台灣有些地名,有特色也搞笑。住在林北村的人,跟朋友報地址時,不要以為他愛開玩笑,林內鄉真有「林北卡好社區」。

林北村信仰中心國姓廟,也是活動中心。相傳清朝時已建廟在此。

本文從林內車站出發、上下二集輕鬆騎小折騎訪,享受田園風光與美食。林內雖小,很適合全家大小,一起來雲林快樂騎旅!

延伸閱讀: 用力騎單車遊記大全集

感謝分享&介紹,麵包看來真的美味

感謝分享&介紹,麵包看來真的美味