每每看完艋舺「角頭的故事」都讓我起心動念想到艋舺騎車。「艋舺」從清朝到日治時期一直是台北最繁華的商業中心,對古蹟與義氣橫溢的「艋舺」充滿憧憬,心中計畫找時間北上台北,體驗「俗擱有力」最有兄弟氣味的「艋舺」!

來到位於國家圖書館旁的租賃站,記得以前叫「中央圖書館」,我已經二十幾年沒有到裡面借書了,多年以後重返「央圖」不是借書,而是借單車。租車手續非常簡便區分會員與非會員二種:會員持悠遊卡至Kiosk(登錄機)、或到U-bike服務中心註冊加入會員即可。單次租車或無悠遊卡者,可使用中華電信手機或晶片信用卡至各場站KIOSK借車。

用力騎久居國境之南第一次北上租車時先上網登錄,只要輸入悠遊卡背面的卡號及手機號碼加入會員,系統也會寄一組驗證碼簡訊作為辨識,輸入完驗證碼後就成功加入會員了,從此就可以隨時隨地租車了!

好方便的租車流程,我們屏東建有最美麗的單車國道,真該使用這套便捷的租車系統嘉惠車友…

我決定在國家圖書館前完成租車後沿貴陽街騎往艋舺,一路上發現好幾個租賃點都無車可租,要租到最夯的U-bike還要有些運氣才行!

所幸國家圖書館站還剩最後一台U-bike,趕緊佔好車位為先,這部編號785的U-bike就是我今晚夜騎艋舺的交通工具了!

租車的流程非常簡單,會員停車柱上方感應已註冊之悠遊卡,待取車綠燈閃爍,後將車向後拉出就能使用。

單次租車者在Kiosk上選車,有九十秒的時間至選定之停車柱,將車向後拉出使用。

一個停車柱管制二部U-bike,面板下方感應區是用來感應悠遊卡的。卡放上去待綠色燈號一亮完成登錄提供租車,您就可以把U-bike推出來代表車已出租,如果沒有問題就可以騎車上路了!

此站最後一部U-bike已經出租,後面排隊的車友就麻煩您們再等一下下囉…

U-bike各租賃站在天候條件許可下均採24hr營業,使用悠遊卡或信用卡都可租用,車況新穎外觀搶眼帶動台北休閒騎車風氣。不一定各站都租的到U-bike,可以利用網路或查詢Kiosk(登錄機),會顯示哪裡還有車。

出發前先簡單認識一下U-bike的各件名稱與性能…

每部U-bike都有車鈴和簡易的變速系統。

新一代的U-bike加大置物欄前配車燈,並保留方便的隨身鎖。(附圖示教學)

首先調整座墊高度並檢查胎壓與煞車功能是否正常?

攸關騎乘舒適度的座墊,捷安特不計成本採用號稱單車「勞斯萊斯級」的VELO座墊,雨天也不會滲水。

U-bike設計商捷安特將把手、車身、腳踏板都修改過,用的都是最好的配備!

適騎性與否的變速器採用三段內變,曾經有車友騎上海拔3275的武嶺,還車後只有煞車皮與輪胎磨損…

單騎上武嶺是車友自我挑戰的考驗,台北市政府認為將構造簡易的U-Bike騎上武嶺並不合適(未明文規定不可騎出北市),網友評價兩極,有網友稱讚他體力驚人,也有網友批評他破壞公物,將不可騎上山的U-Bike過度使用。

U-Bike嶄新黃橘色外型不僅更加搶眼,騎乘舒適度和便利性上都有改良,試騎過後感覺真的很好騎,果然是台北市少數獲肯定的政蹟,難怪市民會爭相借用。

第二代U-bike的黃橘色外型,大大提高辨識度,可增加騎乘的安全性,車身重量從十九公斤減至十六公斤,操控性和靈活度都比第一代更好,整體的感覺非常棒!

接下來不管會員或單次體驗的車友都可以帶著微笑愉悅的心情開始使用U-bike(微笑單車)。

出發後沿貴陽街直騎,很快抵達重慶南路一段路口。在安全距離外可以稍靠近凱達格蘭大道拍攝雄偉的總統府。

文藝復興時期中英國維多利亞式的中華民國總統府,1919年由日本人設計建造,日人設計高聳主體建築為「中央塔樓」,從地面算起共11層樓高是當時全台最高的建築,日本人把總統府建在台北盆地的核心,刻意將總督府面對東方,象徵日本為旭日東昇的意涵。總督府為歷任總督辦公處所,時至今日仍是國家最具政治權力象徵的建築。

途經國軍歷史文物館,顧名思義就是展示國軍官兵禦敵的歷史文物…

門口陳列一些從黃埔建軍開始,經歷了北伐、抗日、國共內戰、823砲戰中擄獲各種戰利品。

最有看頭就是英國阿姆斯壯廠生產的後膛砲,中日甲午戰爭時遭日軍擄獲,後移至於臺灣神社展出,現改陳列於國軍歷史文物館門口右側。

老台北人稱中華路為「三線路」,更是萬華、中正兩區區界,只要過了中華路就抵達舊稱「艋舺」的萬華區。

中華路曾有大臺北地區規模最大的公有綜合中華商場,後因應都市更新與捷運施工等需求而於1992年拆除,原址配合中華路改造計畫,成為林蔭大道與寬大的人行、單車道。

中華路改建時整個西門町就像大工地,曾經有這一句順口溜:「下雨天是西寧南(稀濘南)路。

到了晴空萬里的盛夏就是長沙滾滾的「長沙」街。

萬華舊稱艋舺,地名源自康熙年間渡海來台墾民至大佳臘(今之臺北市大同與萬華區一帶)荒地開墾。當年凱達格蘭族皆以小舟(Mankah)載運番薯等土產,至此地河畔與漢人交易,當時俗稱番薯市街,後被稱臺北第一街(即為今日貴陽街)。

爾後漢人便以「蟒葛」來代表凱達格蘭族小舟(Mankah)以「艋舺」來象徵小舟聚集之地。日治時期推行「市名改正」運動,日人將「艋舺」改稱萬華,取其「萬年繁華」之寓意。

萬華(艋舺)在先民披荊斬棘、胼手胝足的開發下,工商日益發達成為與臺南安平、彰化鹿港並列清代臺灣三大城市之一,而有「一府二鹿三艋舺」的美稱。

民國79年臺北市區里行政區域調整時,將龍山區、雙園區等小里合併,同時命名為萬華區。龍山區地名正式走入歷史。

艋舺的居民,多自閩粵遷移來臺,渡海、開荒、衛蕃、保境,諸事都依賴神力,建立的寺廟比其他城鎮都多。

來自加拿大的馬偕牧師來到這個極力排外的艋舺傳福音,幾經各種凌辱的傳教歷程,終在貴陽街現址購地自建教堂,因馬偕牧師以醫療協助傳教艋舺人不再抵制甚至於接受外來宗教。

貴陽街二段路口轉康定路來到艋舺清水巖祖師廟。原以為電影「艋舺」主要場景的祖師廟是間大廟,建於車水馬龍的康定路上的廟門若不仔細尋找很容昜錯過。

「艋舺」是由鈕承澤(豆導)執導,題材結構為八十年代萬華艋舺在地人物的故事。其中場景與海報就是在艋舺清水巖祖師廟拍攝。

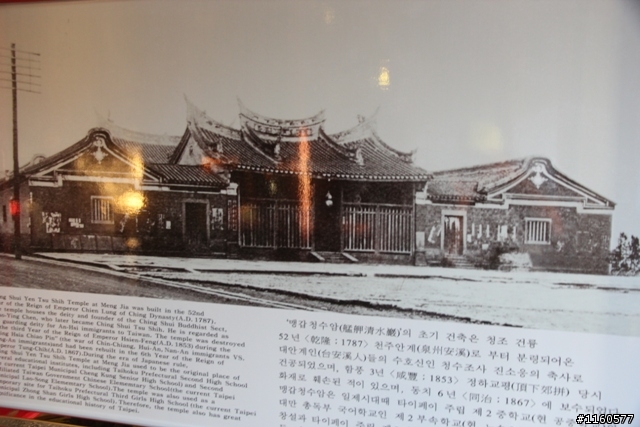

清水巖祖師廟建於清乾隆年間是福建安溪移民從原籍的湖內鄉清水本巖分靈而來。早期台北盆地的周圍田地,大多都是安溪移民所開墾,清水祖師乃是安溪人的守護神。清末中法戰爭期間淡水戰況危急,傳說淡水百姓恭迎清水祖師前去助戰,在神威加持下清軍大敗法軍,大台北城才得以保住。

艋舺人稱清水巖為祖師廟,只有外地人才叫清水巖,與艋舺龍山寺、大龍峒保安宮合稱為台北市的三大廟門,現為為國家三級古蹟。

廟門到廟埕與民居緊鄰,祖師廟與居民生活息息相關。

艋舺預告片中開場白:「這就是廟口,阮仔角頭」,指的就是這裡!

清水巖祖師廟,全台只此一家別無分號。

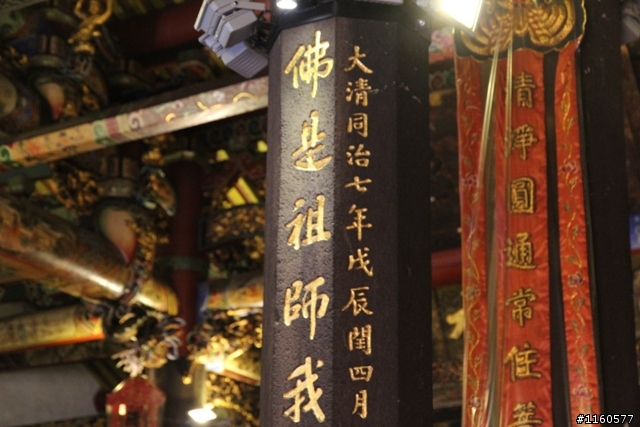

祖師廟牆面、石鼓、樑柱、石井等都刻有清同治時期留下磚刻,可謂臺北市內極具清代中期風格的廟宇建築。

看到香客舉香而拜,不禁想起「艋舺」有一段對白:「太子幫在此,不求同年同月同日生,但求同年同月同時....」。(以上為設計對白,與照片當事人無關)。

正殿前小廣場,電影中很多打鬥劇幕就是在這裡,五個兄弟的結拜、片尾真相大談判…

廟埕就是Geta大拿木屐尬武士刀的地方,最後被和尚槍殺結束Geta大仔一生黑道的生涯。還有坐船逃到菲律賓前的離別談判,造成兄弟撕破臉血戰的地方,文謙還被尺二仔斬掉一隻耳朵…

其實「角頭」就字面上是指為保障在地生活秩序產生的一股勢力或是團體,很多都是當地從小一起長大的朋友,資深大哥收了小弟形成組織。然而地區不會只有一個角頭,角頭之間的勢力爭奪戰,就是電影「艋舺」裡面所呈現的「故事張力」!

祖師廟主祀清水祖師為福建安溪縣移民的守護神。

關於清水祖師傳說甚多,又稱麻章上人、烏面祖師、清水真人、落鼻祖師等,清水祖師傳說誕生於宋朝福建永春縣,俗姓陳名應也名昭,施醫濟藥救貧無數,鄉民為了表達心中的感恩,將清水祖師居住的石室命名為清水巖,成為福建安溪地方的守護神。

據說每逢艋舺天災巨變前,清水祖師便會落鼻示警,因此又有「落鼻祖師」尊稱。

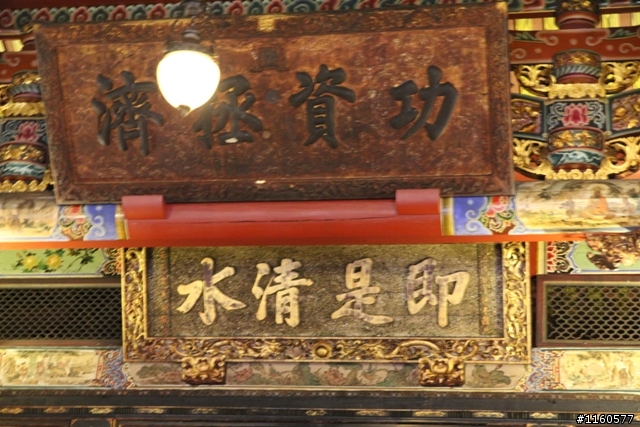

祖師廟鎮廟之寶就是正廳高懸的匾額「功資拯濟」,為清光緒皇帝感念清水祖師於中法戰爭時助戰有功所賜之真跡。

來到祖師廟後殿為暫放石柱等遺跡之處。

原祖師廟建有三殿,咸豐年間因械鬥曾遭損毀,後於同治年間整建。後殿保留的石柱也是同治年份,雖未在重建時使用,每件建築文物都代表著艋舺經歷過的歷史歲月。

廟口旁邊小麵攤旁的公用電話就是蚊子打電話給和尚,決定要去菲律賓時用的電話。

雖然艋舺下檔三年多時間,來自四面八方的遊客還是慕名而來參訪主要場景的-祖師廟。

離開祖師廟前來張合照見証此行第一個景點。

西昌街88號為市定古蹟「艋舺謝宅」,位於艋舺市街發源地番薯市附近,是一座年代久遠的四合院古宅。現正整修中。

重返貴陽街,來到二段96巷17號,小巷中的「佳人美容院」是蚊子(趙又廷飾)媽媽小玲姊開設的美容院,也是蚊子的家。

對角永福電器街,是片中五人被追著跑時經過的場景。眾人跑過龍山寺,最後在華西街口引起百人大亂鬥。

穿過小巷來到剝皮寮,這裡是片中Geta大(馬如龍飾)、志龍(鳳小岳飾)的家。

剝皮寮即今萬華區康定路、廣州街一帶之懷舊街道,剝皮寮乃因清朝時期福州商船運進杉木,在此加工剝去樹皮而得名。

康定路、廣州街交會口一帶當時是商業交易熱絡的街坊,擁有不少精緻洋樓房屋,自清朝至今,仍保有初期開發的空間特色。

在廣州街與康定路口,整條復古磚造木制巷弄就是很有古意的老建築騎樓。剝皮寮老街為臺北市碩果僅存的清代街道之一。

剝皮寮老街在「艋舺」中戲份很重,劇末和尚和蚊子兄弟鬩牆就死巷裡。在拆掉復古招牌後已沒有當初霓虹燈閃熠的場景…

「日祥旅社」只剩客房場景,內部道具早已清空。

旅社有好幾間超小型套房,每間還有裝冷氣機,都是真品。將來若是改出租套房,一定常常客滿。

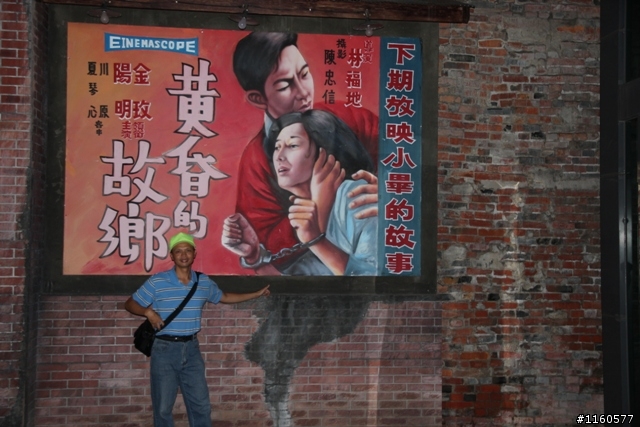

純手工繪製的電影看板,目前上映黃昏的故鄉,下期放映青春小品電影「小畢的故事」。

剝皮寮老街場景都曾出現在電影中,雖然過了三年還是歷歷在目,如今親自走騎訪一回,感覺更不一樣喔!

轉個彎來到有百年校史的老松國小。老松國小是臺灣最早的國民小學之一,建校於日治時期稱為「台灣總督府國語學校第二附屬學校」,後改稱艋舺公學校並遷校至現址興建校舍。光復後更名為「台北市老松國民學校」。

騎行至此天色漸黑,來到艋舺就該品嚐在地美食。剝皮寮對面就是有名的進財切仔麵。

艋舺有許多讓人垂涎的平民小吃,廣州街上好幾家老字號的小吃店,創立於1896年的進財切仔麵即是其一。

新鮮食材就是確保高朋滿座的不二法門。

由第三代經營的進財切仔麵,仍維持傳統切仔麵的烹煮方式,以竹製麵簍在滾水中迅速翻動,撈起後淋上少許豬油搭配傳統滷製的肉燥及幾片炸豬皮,每碗都是熱騰騰上桌,滿滿盡是古早味。

剝皮寮廣州街區是臺北市境內最完整的歷史街區之一,歷經清朝與日治時期開發已將近150年,剝皮寮目前由老松國小徵收擴建校地,民眾將來只能回憶艋舺當年的生活與風采。

沿著廣州街直騎來到龍山寺。

夜訪龍山寺要花不少時間,為防止U-bike失竊,一定要把單車鎖好確保萬全。如果不幸失竊一定要立即報案,如於一個月後仍無法尋獲車輛,借用者必須賠償新臺幣9,000元整。

台灣有三大龍山寺,分別是一級古蹟鹿港龍山寺、同為二級古蹟的艋舺龍山寺、鳳山龍山寺。

龍山寺外著名的按摩小販越晚生意越好,寺門及兩側屋簷下都是執業超過三、四十年的老師傅。

龍山寺的歷史由來已久,清乾隆三年從大陸移民來台的福建人因瘟疫頻傳,故合資蓋立龍山寺,從福建晉江請觀世音菩薩分靈來台,龍山寺多年來經歷過地震、風暴甚至在二次大戰多次損毀,多次重建,成為今日的模樣。

台北市萬華區古稱艋舺,故萬華龍山寺亦稱艋舺龍山寺。

龍山寺的確出自福建人之手,廟埕建有閩式江南庭園風格的造景。

台灣人拜拜前一定要準備一幅金香,代表禮敬神明的誠意。台灣人就是這樣愛拜拜,不啻與神明交心,也滿足自我般帶著期待而歸。

來自四面八方的香客到此祈求閤家平安。

龍山寺的藻井全都以榫木接合而成,不用鐵釘,層層疊疊,毫無瑕疵的接合工法,令人讚嘆...

除了拜拜之外,求神問卜也是台灣傳統敬神的一大特色,信徒心中有疑問無解時,通常會來廟裡請示神明?

一柱清香交心之後抽籤的結果由擲筊來決定?

確認籤詩之後不能依字面釋義,一定要請龍山寺傳統解籤大師為您解惑…

龍山寺不只是個人信仰中心,不少總統參選人選擇從龍山寺出發挑戰大位,現任馬英九總統及蘇貞昌主席宣佈參選時就是以萬華龍山寺作為根基。

龍山寺的光明燈傳統更是每年重頭戲,長長的佔位桌椅常把龍山寺圍繞好幾圈,正是龍山寺神威顯赫的証明。

離開龍山寺前別忘買個護身符回家祈求平安。

龍山寺不啻是台灣二級古蹟,更與臺北101、故宮博物院、中正紀念堂並列為外國觀光客至臺北旅遊之四大勝地更是全體萬華(艋舺)人的驕傲。

艋舺除了有安定人心的龍山寺,還有順氣補身的青草巷。

這條位在西昌街的小巷,整排十幾家的草藥店,就像蔥綠草藥堆積成的綠色小徑,置身其間盡是草香撲鼻,是一條有獨特「味道」的街道。

青草巷起源為民眾習以漢方草藥治病,逐漸在艋舺形成草藥市集,為了招攬更多顧客光臨,草藥店家漸漸往西昌街224巷內聚集,形成今日的青草巷。

幾乎每一家都是以販賣青草為業的青草店,各式中藥青草材料琳瑯滿目。

青草巷有一戶掛黑白照片的青草店是艋舺場景:白猴(蔡昌憲飾)家裡經營的青草店。只是最會打架,詮釋「義氣」最好的白猴再也回不來了!

青草巷出口就是熱鬧的西昌街夜市。

青草巷裡有濃濃藥草味,青草仔站有現成煮好的青草茶,遊客不妨買上一杯,消暑補身效果強大。

我買了一杯苦茶,試喝一小口,真的超級苦,代表有夠純…

經捷運站來到萬華區公所,萬華區總面積九平方公里(台北市的第十位),戶數約八萬戶、人口近二十萬人。

萬華(艋舺)全國知名度很高,很少人知道萬華區的區花是白牡丹花。

以生於萬華的早期音樂創作者陳達儒曾寫過「白牡丹」的歌詞,以白牡丹表露少女的心思,深刻而不矯情,亦代表了艋舺早期哀而不怨的鄉土情懷。

更少人知道萬華區的區樹是菩提樹。

龍山寺緊鄰廣州街夜市,也是艋舺夜市,名滿天下的「華西街觀光夜市」就在裡面。

萬華有四大夜市,分別是「華西街、梧州街、廣州街、西昌街」,四個夜市毗連成觀光商圈,帶動萬華繁榮光景。

來到西園路,整條街都是販售佛具用品的商號,又叫「佛具街」。西園路與龍山寺一樣歷史悠久,清朝時期先民來台聚集成市,船家上岸到此買香燭到廟裡感念神明保佑。

其中名氣最大的莫過於佛山軒佛具店,這是電影場景:和尚(阮經天飾)的家。

「和尚」屬於有勇有謀的兄弟,先天條件都贏過別人,但永遠當不上真正的老大,因為他沒有一個「崢嶸頭角」的角頭父親。先天不足下需要「義氣」相互扶持的兄弟,用逞兇鬥狠來證明自己的存在價值。可惜最後被文謙吸收背叛自已老大,造成兄弟鬩牆廝殺的下場。

西園路萬華分局,維持艋舺治安的正義力量。

萬華分局騎樓下有一塊石碑,紀念清朝官方在艋舺設立的穀倉,在荒年時供救濟饑民之用。萬華分局以前就是「義倉」所在。

艋舺有各式各樣的老店,還有專為為女患者看視婦科的醫院,當然是女醫師看診。

在貴陽街與西園路口,有一棟巴洛克式的建築,門上寫著「朝北醫院」。外觀保持得很完整,據說曾是一家日本料理店。朝北醫院的李朝北醫生是艋舺最出名的醫生,當時是相當有頭有臉的大人物。

朝北醫院對角是台北第一街的貴陽街,雄偉廟門後方就是列為台灣第三級古蹟的艋舺青山宮。

很多人不知道「艋舺」宣傳片是在青山宮拍攝的,考量青山宮的裝飾較祖師廟華麗且昜於管制拍攝,實際拍攝地點則是在清水祖師廟內。

艋舺青山宮建於清咸豐年間,主祀神祇為俗稱青山王的靈安尊王,由福建惠安漁民,自其故鄉青山廟奉請而來。當王轎經過舊街(今西園路)時突然抬不動,經過擲筊請示尊王後,才知靈安尊王要住在當地,信徒就在舊街建廟。

川殿有一座八角形藻井,工藝精美。

廟內前殿為民國二十七年重修,前殿之石柱與石垛乃採取日治圓山神社所遺之石材雕飾而成。

青山宮門神非常有特色值得介紹,門板上彩繪范、謝兩位將軍神像,據說夜黑風高的晚上,舊街常聽見兩位將軍拿神器在附近守夜,因此附近很少發生竊案。

青山宮門神比一般門神更顯威嚴,注意看哦,不管站在那個方位?都可以感覺到門神正注視著你,真的很神奇,不信的話下次到青山宮試試....

艋舺開發超過300年,萬華具代表性的飲酒店老街,因老舊不堪與髒亂,讓遊客不敢接近。飲酒老街區店家以社區總體營造的概念重新出發。

區公所重新規劃並加強街區照明,統一招牌的規格明亮整潔,巷道口高掛「60年代懷念飲酒老街」招牌攬客。

艋舺曾經給人燈紅酒綠、逞兇鬥狠的印象,電影呈現艋舺街區最真切的庶民百態、原始面貌。真實的萬華就跟你我生活的街區一樣,每個發生身邊的故事都是真實。

從艋舺夜市直入,穿過熙熙攘攘人群,就是華西街。

華西街經臺北市政府整頓規劃成為頗具規模的觀光夜市,入口處的傳統宮殿式排樓,懸吊式的宮燈,更增添幾分氣派。五十餘年的夜市歷史,加上深具鄉土文化特色,成為國際觀光客必定造訪之處。

繁華的華西街步行區名氣不亞於台北101,外籍遊客到訪台北必到的景點之一。

華西街最有特色的牌樓入口,越晚就更具特色,仔細一看多了好多漂亮的小姐穿梭其中。

華西街各種美食都有,頗富盛名的龍都冰果室總是首先吸引遊客目光。

萬華小吃最有名的莫過於華西街夜市,是台灣第一座觀光夜市,以海鮮、山產及野味小吃為大宗。

時下最夯的足浴腳底按摩店更是中國、日本遊客的最愛。

華西街有名的現場殺蛇現做成蛇肉料理的店家,因叫客台詞犀利有趣吸引很多觀光客目光。近年已不復見血淋淋的殺蛇鏡頭與圍觀的人潮,但蛇肉店依然吸引老饕前往品嚐。

這間毒蛇研究所就是電影中文謙(王識賢飾)與灰狼哥(豆導飾)談判的地方。白猴半夜異想天開闖進去,卻被打成重傷的地方。

電影中和尚賣高山茶(收保護費)的清河商行。保護費是電影情節,現實中沒有在收的啦…

深受日本遊客喜愛的「高檔台南擔仔麵」就是從華西街夜市發跡,台灣人愛吃的肉羹、魷魚羹、燒酒蝦等等都是華西街夜市引人前往的小吃。

華西街觀光夜市有二個牌樓,桂林路牌塿就是電影廟口幫跟後壁厝爭搶的地盤,更是片頭幾百人大拚場的街頭畫面所在。蚊子生日那晚買完魷魚羹後被追殺,最後被車撞的地方。

來到廣州街223巷我刻意找尋「隘門」。

「艋舺隘門」建於清嘉慶年間,當時艋舺常為盜匪攻擊的目標,為保障鄰里的生命財產安全,居民在此處設置隘門,入夜或遇上緊急事件時,隘門便立刻封閉,以管制及圍堵前來侵略的敵方,為早年民間常用的防衛系統。(隘門已不存在,翻拍舊照片)

隘門是電影中兩大角頭捉對拳打腳踢的拍攝地點。這裡應該有「隘門」怎麼都找不到?

我認真騎尋隱身在223巷內的「隘門」,小小場景很容易就會錯過。艋舺每個狹小的巷弄、不起眼的入口,卻是當年保身保命的安全界線。

223巷是「艋舺」中追逐打架的場景。記得是蚊子跳下來打架的地方,蚊子問白猴:每天這樣打,有什麼意義?白猴邊打邊講:意義是三小,拎盃只聽過義氣,沒聽過意義啦…

幾經詢問後才知「隘門」因嚴重影響人車進入,已於日前拆除,只留下剛拆除的痕跡,看來我晚了一步…

不見隘門徒留感傷,華燈初上,「日月香」外風韻猶存的美女如雲,擦身而過的「資深美女」都讓我驚豔不已…

古老的萬華區不啻有夜市或老建築,街角仍建有豪宅,雄偉富麗的豪宅又有多少在地人買得起?

艋舺(萬華)最熱鬧的地方旁總有一條又一條不起眼的小巷,大多都是「無尾巷」,小巷裡上演百姓點點滴滴,艋舺(萬華)一條小巷即使它不起眼,卻是在兄弟遭追殺保命關頭的臨界點 。

懷舊的看板與店舖帶領了我們穿越時空來到位於華西街40巷內的古山園旅社,這座六○年代提供「休息」的小旅社,似乎已經轉型為具有文史意味的老旅社。

陰鬱的小巷弄非常窄小,要騎車過去不撞到牆要有高超平衡感才行。如要走過去,剛好對向來了體態豐滿的小姐,一定會上演尷尬畫面,所以華西街40巷又稱「艋舺摸乳巷」。

這條「摸乳巷」就是Masa老大被蚊子用手槍暗殺的場景。

離開「摸乳巷」後來到廣州街和梧州街口的仁濟醫院,這裡就是白猴最後躺進去的地方!

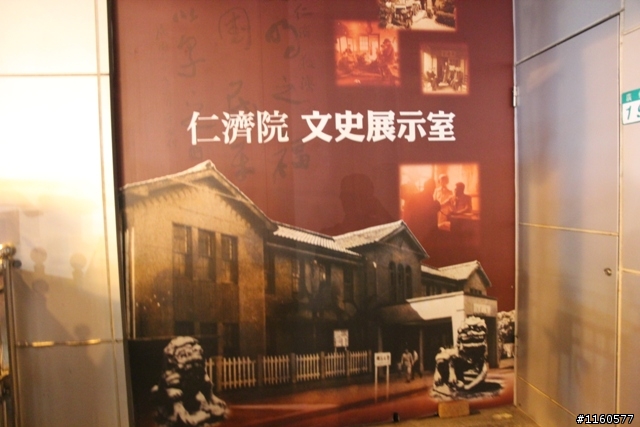

仁濟醫院與台北仁濟院是二個不一樣的醫療屬性單位,位於廣州街200號的仁濟院以濟助北部五縣市(台北市、台北縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣)無力自救之 老弱殘障、鰥寡、孤獨、貧病等為宗旨。

位於廣州街200、243的仁濟醫院為「財團法人台北仁濟院」附設機構之一,民國十一年起開設台北診療所。簡單來說仁濟院是救濟機構,仁濟醫院是醫療機構,看病就診請到仁濟醫院。

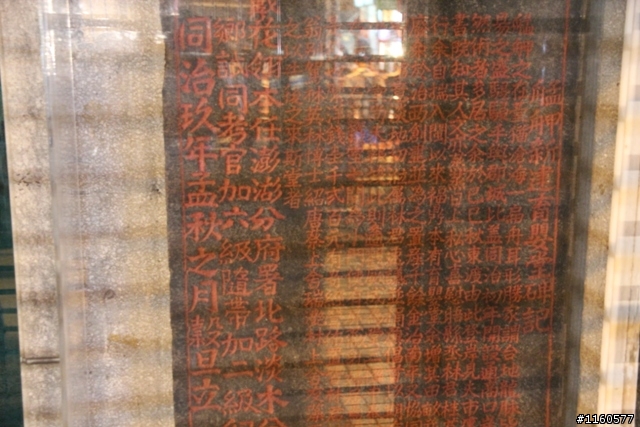

仁濟醫院早年為艋舺地區最重要醫療機構,清同治年間艋舺發展為相當繁華的都會,時有棄嬰、孤兒,甚至溺殺女嬰的惡習,當地縣令與富人不忍見此現象,乃聯合募捐購地興建育嬰堂,現在醫院外仍有一座石碑留下記錄的史料。

育嬰堂碑現存於舊仁濟醫院門口,參訪艋舺文史必到的景點之一。

騎行至此兵疲馬困,就近補充體力先…

拜電影蚊仔被騙去買魷魚羹之故,一舉捧紅兩喜號魷魚羹。

民國十年就開始營業的兩喜號魷魚羹,刻意保留當年碗具,這是歷史也是艋舺人不變的好味道。

我學蚊子用生澀的台語說:「老闆一碗魷魚羹,廟口要的」!

我不知道「後壁厝」的老闆有沒有幫我加料?一碗要價四十五元倒是一毛都不能少。

兩喜號魷魚羹,碗裡的魷魚放的還不少,這就是蚊子生日那天拼死買回來的那一碗…

新鮮魷魚加上魚漿打成的羹湯,真是美味呀!

吃飽了離開萬華舊街區,來到現代流行風的西門町,這裡也是萬華區哦!

西門町是台灣流行文化最前線,十字路口都是全國首見的十字交叉型。

來到西寧南路萬年大樓,這裡就是失志要在艋舺插旗開堂的灰狼(鈕承澤飾)的勢力範圍。

流行時尚的萬年大樓後方就是大臺北天后宮,俗稱「西門町媽祖廟」,主祀天上聖母媽祖現位寸土寸金的成都路上,與艋舺龍山寺和艋舺祖師廟並稱臺灣清朝時期艋舺三大寺廟。

位於萬華區成都路十號的三級古蹟「西門紅樓」。

西門紅樓為一座紅磚造的八角形二樓洋式建築,這是日治時期臺灣所建較早的市場。

同時期全臺所建的市場後來大都已改建,唯獨西門紅樓留存下來,在臺灣近代民生建設事業上具有歷史價值。

欣賞完古蹟換換口味,逛逛新潮有趣的西門町商場。艋舺場景之一的西門町七口年代是時尚百貨商場的代表,在臺北東區未形成氣候之前,是臺北市最熱鬧時尚的商圈。

創業於1966年的成都楊桃冰是電影中志龍跟他女友為看電影吵架的地方!

好喝的楊桃冰一小杯二十元,一定要試試…

成都冰桃楊位於西門捷運站6號出口,往右走就會看到。辛苦騎車了一晚也要好好慰勞自己一下!

完成今晚騎U-Bike遊艋舺(萬華)的旅程,刻意把U-Bike騎到出借地不同的租賃站(台大醫院捷運站)還車。會員將車身卡榫插入空的停車柱。待刷卡藍燈閃爍,感應本次借車時使用之悠遊卡,確認本次扣款與剩餘金額,即完成交易。

非會員將車身卡榫插入空的停車柱,確定車輛穩固停於車柱上,即完成該次租借。系統將由原先選定的付款方式進行自動扣款。

我的U-Bike還未完成還車手續就有一位老外等著再騎用我的U-Bike。這位老外收起褲管騎車的動作非常熟練,一看就知是愛好騎U-Bike的車友。

U-Bike租還手續非常方便,連阿伯都能輕鬆操作。

就要離開台北市了,從國境之南來到台北體驗U-Bike,雖然沒有騎上武嶺的驚人之旅,卻也是用力騎心中難忘的騎行經驗。

今晚真是美好的一晚呀…

U-Bike真的很搶手,代表廣大台北市民都有騎單車的需求,台北市政府真的需要多多增設租賃站,引進更多U-Bike以滿足市民行的需求。

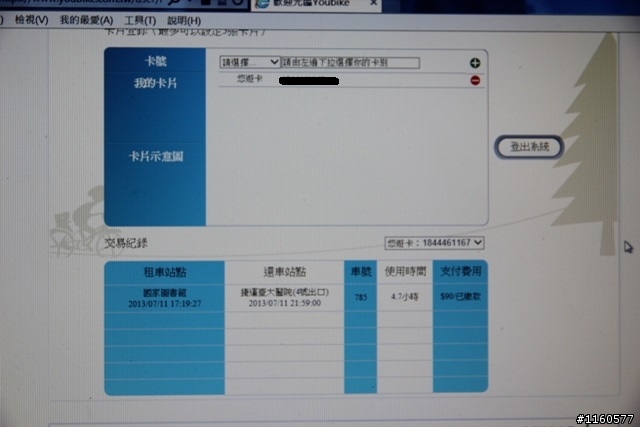

回到家連上U-Bike網頁,確認騎行時間與扣款金額無誤,騎程不到五個小時只要九十元,真的很便宜。

收費標準如下:會員依騎乘時間收取租金,前半個小時免費,之後每30分鐘10元。單次租車沒有前半個三時免費的優待,只能30分鐘10元計費。

今晚我用U-Bike騎行電影「艋舺」的主要場景,不到五個小時就能領略「艋舺」的真實的面貌。電影呈現的「艋舺」過於誇浮不實,但艋舺除了文史之美外,沿街將艋舺小吃隨意吃上幾間,這種心靈加上味覺的饗宴也是一趟很讚的台北單車之旅呀…

全文完…

延伸閱讀:

用力騎單車遊記大全集

,五分馬上給

,五分馬上給