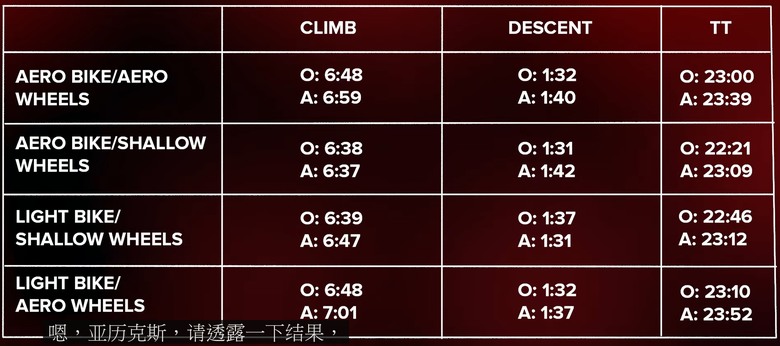

結論:

第一名:空力車架搭配低框的輕量輪組

第二名:輕量車架搭配低框的輕量輪組

第三名:空力車架搭配高框的空力輪組

第四名:輕量車架搭配高框的空力輪組

奸20戰雞 wrote:

我幫忙把結果貼上來,O...(恕刪)

感謝貼測試結果出來

但總感覺測試結果怪怪的

以爬坡站為例

A在使用AEROBIKE+低框輪的狀況下跟使用爬坡車+低框輪的狀況下

居然是較重的AEROBIKE時間比較短?

以TT站為例

A在使用爬坡車+低框輪比使用AEROBIKE+高框輪還快?

這樣的測試結果只證明一件事

輕量或空力 其實對騎車幾乎沒有影響

龍貝爾 wrote:

感謝貼測試結果出來

但總感覺測試結果怪怪的

以爬坡站為例

A在使用AEROBIKE+低框輪的狀況下跟使用爬坡車+低框輪的狀況下

居然是較重的AEROBIKE時間比較短?

以TT站為例

A在使用爬坡車+低框輪比使用AEROBIKE+高框輪還快?

你說的沒錯,測試結果的幾個重點:

1. 爬坡時,"空力車+爬坡輪"比"空力車+空力輪"還要快;2人測試的結果都一樣

2. 爬坡時,原本預期應該是絕對優勢的 "輕量車+爬坡輪",都些微輸給"空力車+爬坡輪";2人測試的結果都一樣。

但從TT (即爬坡+下坡的總時間)結果來看, "輕量車+爬坡輪"的組合是最均衡的,2人測試的結果,成績都比"空力車+空力輪"還要快。

所以整體測試結果顯示, "輕量車+爬坡輪"是最佳組合,即使"空力車+爬坡輪"的總成績較好,但空力車搭配低框輪組能看嗎??? 更何況其中一位測試者,測試"空力車+爬坡輪"的下坡時間,是所有組合中最慢的。

內文搜尋

X