單車李 wrote:

這種測試只有非常沒有...(恕刪)

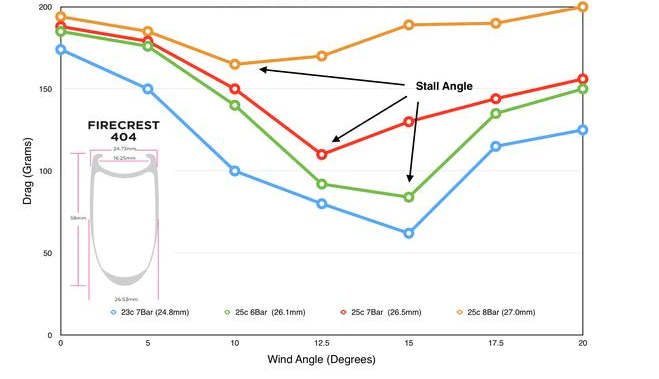

例如這個 你看光胎壓不同 風阻就有差了....更別說胎寬 胎高

實際上32C風阻數據蠻難看.還是有32C上場......風阻其實不是最優先考量.

公路車也不是誰風阻低誰就最快.穩定.舒適.輕量也都是考量

還有更重要的贊助商爸爸的想法

所以也不用想太多.喜歡他,他就是最好的

大致上風阻照105%規則跑 .滾阻力照15%壓縮規則跑.但是各廠測試輪滾阻風阻都是照自己最有利的情況跑

這種數據實在很好操控..我輪框最優化 23C 100PSI .我就把一堆寬輪框拿來用同樣標準測試

ZIPP是不是直接原地爆炸...很簡單的道理..

一堆對岸雜牌也右打ZIPP左踢HED .DT ARC而實際上呢?

你可以看上圖光12度~15度風向角.胎壓不同 阻力差多少...

然而胎壓打多少卻是看我們自身的體重.你的體重跟官方最優設定不同不就該死?

公路車剛性也是看你輸出跟體重...最優每個人不同.所以也不用想太多

別人的最好.未必是你的最好,喜歡她.她就是最好的(當然你有鈔能力也可以自己測試.試到最佳為止)

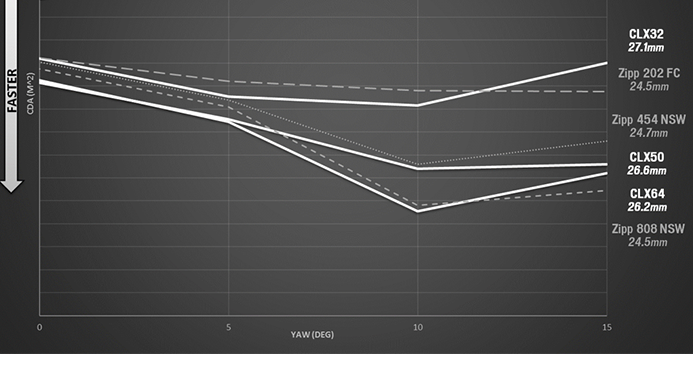

如果以市民組10%以下少見 那麼頂尖選手風向角都在5%以下不過份吧. 那CLX32...一個32高的輪框跟ZIPP454NSW 有什麼區別? 有看過三鐵拿454比的選手 還沒看過CLX32的

MING賢 wrote:

例如這個 你看光胎壓...(恕刪)

那個偏向角是看人跟空氣的相對運動,所以 0度 一定是最多了。

而且現在早就沒人只看某個角度的效應,你直接假設甚至量測風在整個路段的對於角度的機率密度函數所出現的時間,再去跟你測出來的值去做摺積,才是整體的表現,這也是為什麼大家比較常看小角度內甚至是 0度 的原因。

至於板高高就是不好控車,除了平路跟緩坡的個人計時跟室內場地賽外,大部分時間都是團騎,選手有自己的取捨。

長時間的固定一條爬坡訓練路線,長時間的使用功率計訓練,這時一點點變因自己都很清楚

換過不同輪組測試,而每次換輪組也不是只爬一天兩天,也都是一個月以上的測試,

結果就是這樣,沒有顯著差異,都是在3%以內在那邊變來變去,

有時候快一點有時候慢一點~爬坡只有重量是顯著差異,

其他如品牌差異,價錢差異,10萬以上到3萬的輪組的確就是沒有實質意義上的"快"的差異~

這點廠商自己也很清楚,我相信菁英選手也很清楚~

不懂功率訓練的人始終活在體感的世界的人~只能用自己主觀的角度去判斷,很容易掉進廠商的陷阱~

輪組差異平路很難測試,原因是風向風速框高的影響變大了,但是爬坡,推四左右的測試結果的確就是這樣~

不相信自己去測試就知道~不相信的人應該都沒用功率計測試過吧?

內文搜尋

X