都是 adv 車架硬度

adv pro >> adv

adv ISP 又 >> adv pro

有了解的可以講解一下嗎?

adv pro 感覺硬度 和 以前的 comax 差不多

剛性/重量比是比較有差異的.而剛性沒差多少

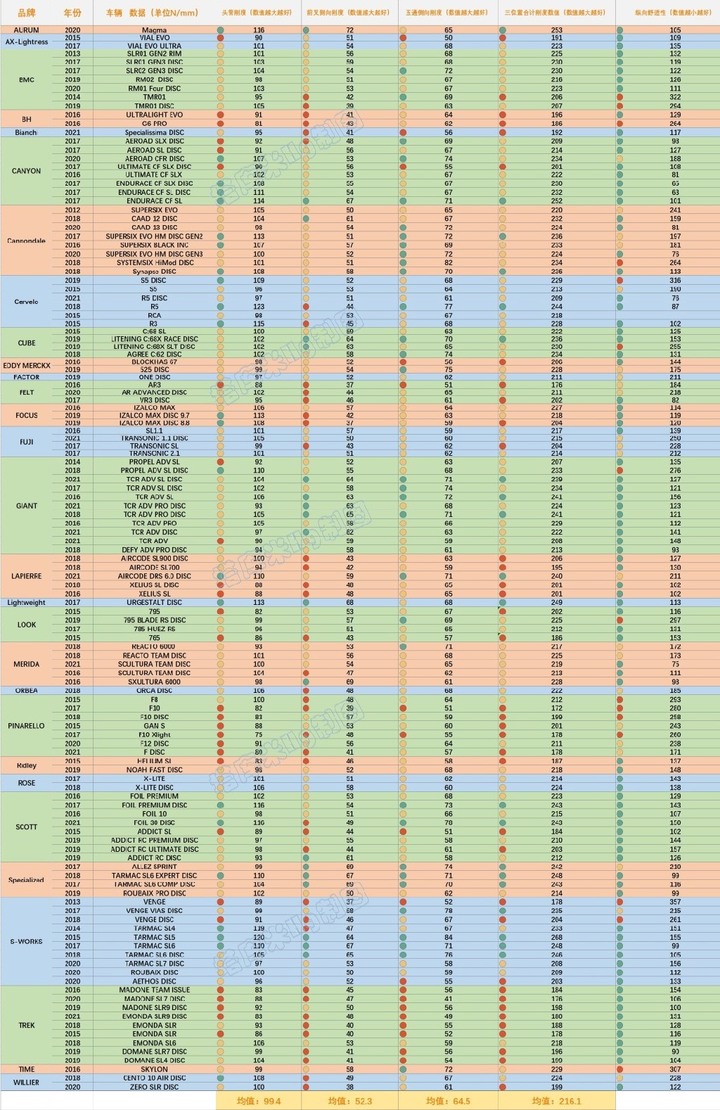

有時候舊款反而更硬....tour 第三方測試比廠商每年嘴上說提升幾%剛性更有說服力

每年都省幾W.可能再10年不用踩都會飄了

不是比較貴就比較硬.輪組更是如此.很多人都不知道一些練習輪剛性也是屌打一級輪..人家是貴在重量....

看SL6 disc 二級車剛性 舒適數據都全面碾壓 sl7 一級

pinarello 跟aethos根本就....還是有人腦補硬梆梆啦.....

車架就是 重量& 風阻& 剛性 等等屬性在拉扯.再貴的車都沒有全面輾壓的能力

取得各個屬性的甜蜜點還得需要跟"人" 做搭配,而每個人條件都不同

A的體重.跟功率.迴轉速度,條件可能騎G牌會比M牌更快

而B體重正好相反,但是這些差距其實都極度的小,一台車是由很多零件堆積而成

不是一個車架就能代表全車的性能.車架能佔全器材的10%就了不起來.

而不同車架造成的差距又更小了

如果公路車架每年都能進步如此巨大.那麼各賽段理應年年刷新PR才對

實際上運動生理學 跟功率訓練的進步對於PR幫助更大

利口貝爾 wrote:

剛性越高&舒適度越高,無疑是更好的

當初剛性的概念取決於車架彎曲會造成能量流失,但GCN測試中好像不是這麼單純:

Cannondale工程師Damon Rinhard幾年前表示 "究極的剛性定義了究極的單車這概念,我已不再相信!" (這是搞出BB30把大家推向五通剛性的廠商)

https://www.renehersecycles.com/expert-discussion-on-frame-stiffness/

大家現在比較傾向於尋找剛性的"甜蜜點",硬邦邦的車已不流行。近年來凡事繞著空力打轉,有多大成分是洗腦可能要再等幾年才知道。

wikiwikiwildwildwest wrote:

當初剛性的概念取決於(恕刪)

其實當初的剛性概念是很合理的

首先環賽公路賽是一個"團隊"的運動,也就是說一般情況主將都有大集團幫忙破風

這時候集團中 對車架風阻的需求很低,反倒是"滾阻"跟 輪組風阻(輻條)影響比較大,大部分的選手甚至都不是握下把,甚至可以注意到很多選手甚至在"平地站"選擇使用"爬坡車"而非空力車,空力車面世多少年了.....也不是最近才有的東西,當年要壓在6.8KG以下也完全不是問題..為何沒有全面使用空力車?

要如何取的勝利問題不是出在速度而是出在"加"速度上面,要如何有最高的加速度...自然問題會導向究極的剛性以及最小慣性,當時甚至有一些選手自費LW輪組

而當時UCI規定6.8KG又是在都是C夾車的情況下 .自然是重量內越硬越好

而最重要的衝線.由圖片上能簡單清楚的看所謂的爬坡車..空力車...迎風面積跟人體本人相比根本微不足道,說不定弄個啤酒肚,人體肚皮還能減少更多擾流呢 (笑)

而隨著剛性達到邊際,效益越來越低,近幾年"爬坡"情況又增加.頻頻出現獨走戲碼,AERO重要了起來...不過有更多時候是廠商為了給一個買買買的理由.畢竟跟人體相比比力還是相當的低,公路車賽不像計時賽能人體緊密結合車架達到最低的擾流,基本上什麼車架都一樣.

相對於車架性能 ,fitting才是更重要的.如何達到最佳的舒適以及輸出效益遠高於車架本身

車架不過是連結各個零件的載體,不是一個車架就能改變一切..車上零件還有非常多

基本上廠商很聰明能讓車友看到想看的數據,其實車架的風洞模擬實驗並不符合常態

既然重要的衝線&爬坡,假人的設定就有很大的問題

1.假人姿勢固定.車也固定(車架人體左右擺動都沒擾流?)....沒有做假人衝線大幅度站抽車模擬風阻差(有擺動側面積大的空力車甚至會吃虧....)

2.巡航風阻實驗...一般來說主將會有人擋風...風阻測試應該要設定為第2位.或第3位的風阻(有的話會發現差距小道不計)

如圖所示僅腿會動.車以及假人都是固定的

車廠無法告訴大家技術已經達到邊際.很難再進步.這時候只能另闢一條路(碟煞.無內胎.無勾框.碳條.全能車種.GRX.電輔車),告訴用家年年都有"成長"公司才會有"收入",如果跟大家說都差不多,其他品牌則是進步很多,公司無異是自取滅亡

其他零件也是如此例如一些大導輪.花鼓減少40%甚至以上的阻力...其實就是文字遊戲而已..換算單位後會發現基本上有跟沒有一樣,廠商的目的終究是吸引消費者買車,公司賺錢股價上漲,行銷吸引眼球凌駕於性能之上

內文搜尋

X