coopers0201 wrote:前轮放射编法,是我有意回避,甚至废了好大周折才到台湾找到旺轮,定了这款花鼓,这个是出于避免车轮颠簸的考虑。

大概懂意思銅頭或鋁頭(恕刪)

因为我这轮的核心,相对于常见的车轮最大的区别就是辐条支撑力,那么支撑力+放射编法,参照LW等碳纤维辐条的一体轮,前轮也采用交叉编织方法,所以对这个结构最先方案,我选择也是用交叉编织辐条的花鼓,或者可以说,我认为交叉编法是最佳方案的可能性要更高一点。

至于前轮用放射编法,也有实现方案,最近正准备测试一下,对应的花鼓也很容易找到。

另外就是测试过这结构的前轮用碳纤维辐条,骑手反馈也没有颠簸问题,但是那款测试的碳纤维辐条,就很接近真实的“零拉力”,辐条拉力估计只有30-40kgf,但这结果对于钢辐条略高拉力的情况,可能参照意义不大。

烏都禾黑 wrote:我网络发言不护短,对于这种事你所说是一部分事实,甚至内地有些专利比你所说的还离谱的,但是你这里仅仅说这一现象,针对我这个帖子,想说的是什么呢?这才是重要的对吧?

先前在百度贴吧我爱发(恕刪)

我讨论问题很重视逻辑,所以现象不能代表所有,内地专利的价值含量低,但不代表全都没有。再回到我这个设计上,很简单对吧,类似结构在其他领域几乎随处可见,这也没错,但是自行车领域上,请问你见过吗?

单纯说辐条的拉力和支撑力,对人类创造自行车之初的木轮也可以提供支撑力,还有现在的一体的碳纤维辐条轮也都可以,但是他们都是一体连接结构的,什么缺点就不展开说了。

辐条可拆卸可调的,并提供支撑力和拉力的自行车轮,以1886年为现代自行车的诞生,到现在130多年了,我这个还是第一个。

所以这件事只能先从基本原理上分析,原理上我认为这结构可以使车轮具有驱动效率方面更好的性能,那么现在就是验证阶段,甚至已经有初步验证了,那么我这个专利,你认为我是为了扯淡的创造梦,还是混学术论文?如果说内地专利代理机构不够专业,导致这个专利权利保护不够,倒是会让我很遗憾。

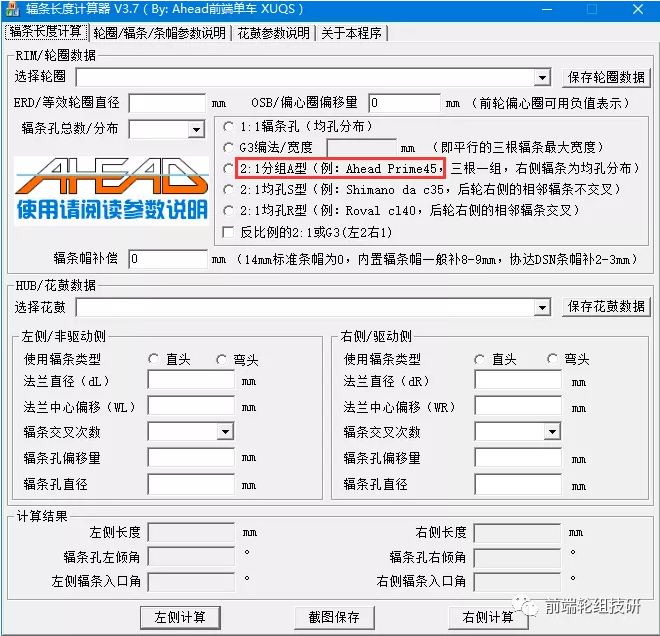

对于轮组技术方面的研究,我这里有个小展示:https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=318&t=6320355

如果觉得不够,还可以在内地搜索《公路车轮组技术汇编》电子书,本人作品

hwr wrote:

樓主大大,您確定鋼絲(恕刪)

=========================================

確定鋼絲有支撐力!?

你要不要把正上方的鋼絲拆了只剩下左右及下方法鋼絲在座上去...

=========================================

即便没有支撑力,辐条数较多的车轮,一跟辐条断掉也不影响车轮基本的稳定,所以这样的测试并不能说明问题。

我这设计就是为车轮提供支撑力(目标),两端的锁固方式就很明显是能够提供支撑力的结构(原理),然后我开发过程中,确实也做过几乎没有拉力的碳辐条的轮,因设计问题一根辐条彻底松开了,还继续稳定运转(实际验证)。

附一张图片,来源 http://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html,辐条可以有支撑力这没有怀疑的必要吧?

內文搜尋

X